ALCAについて

再び高まる環境エネルギー技術開発の気運

地球温暖化問題の原因である温室効果ガスの中でも最も大きな割合を占める二酸化炭素の排出を抑制する「低炭素社会」を構築することが、世界的な課題となっています。こうした国際動向の中、日本国内も温室効果ガス排出の低減に向けた取り組みが始まり、2010年、温室効果ガス排出の低減を目指した低炭素技術開発に特化した研究プログラムとして先端的低炭素化技術開発(Advanced Low CarbonTechnology Research and Development Program; ALCA)を発足しました。

2015年12月、パリで開かれた国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議において採択されたパリ協定では、「産業革命前からの気温上昇を2℃未満にし、1.5℃以内に抑制する」努力が求められています。併せて、各国が2020年以降の削減目標を国連に提出するようにも求められています。

日本政府も、COP21に先立ち同年7月に「温室効果ガスを2030年度に26%削減(2013年度比)する」目標を正式に決定しました。現行の電源構成から、火力発電の比率を大きく低減し再生可能エネルギーや原子力発電の割合を高める他、革新的な省エネルギー技術開発により、この目標達成を目指すこととしています。

このように、再び環境・エネルギー技術開発の強化への気運は世界的に高まっています。ゲームチェンジングテクノロジーによる低炭素社会実現を目指すALCAはまさにこの世界の潮流を先取りした研究プログラムと言えます。

“緩和策”による低炭素社会

地球温暖化問題の解決には大別して“適応策(adaptation option)”と“緩和策(mitigation option)”の二つのアプローチがあります。前者は、自然や社会の在り方を調整して温暖化による影響を軽減しようというものです。一方、後者は温室効果ガスの排出自体を抑制しようというもので、科学技術の貢献が大いに期待されます。

緩和策としての技術オプションは様々な分野や技術が考えられますが、ALCAではCO2の発生を創エネルギー、蓄エネルギー、カーボンニュートラルによって、また、CO2排出量を省エネルギーによってそれぞれ低減し、低炭素社会の形成を目指しています。

ALCAのスコープ

ALCAの研究成果は、より実用化に近い研究開発フェーズに橋渡しされることで将来の社会に実装されることが期待されています。従って、ALCA研究開発課題は次の3要件を満たすことが必要になります。

- 1.産業界からの期待があること。

- 2.産業界ではまだ充分に取り組めていないこと。

- 3.アカデミアで取り組むことが期待されること。

“ゲームチェンジングテクノロジー”の創出

低炭素社会の実現に向けて、既存の化石エネルギー依存社会から脱却するべく科学技術パラダイムを大きく転換するゲームチェンジングテクノロジーの創出を目指します。

そのためには、将来の低炭素社会からバックキャスティングによって、現在取り組むべき研究開発を見極めることが求められます。社会ニーズプル型のALCAでは、既存の学問体系に捉われぬ学際的な取り組みも奨励されています。

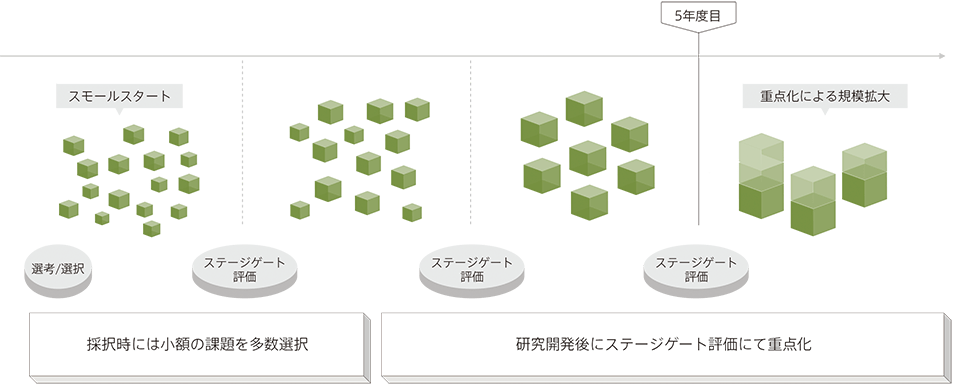

ステージゲート評価による選択と集中

ALCAはゲームチェンジングな挑戦的課題を積極的に採択しますが、ALCA研究期間中に“ステージゲート評価”を行い、研究開発の継続/中止について厳密な評価が行われます。サイエンスとしての観点のみならず、ALCAの趣旨である「低炭素社会への貢献可能性」という観点からも評価されます。

採択時には比較的少額の課題を多数採択し(スモールスタート)、ステージゲート評価を経て通過した課題は重点化によって研究規模が拡大することになります。ボトムアップ提案型技術領域や革新技術領域では、当初5ヶ年度のALCAステージゲートを通過し、更に後半5ヶ年度に向けたステージゲートを通過した課題は研究規模を拡大した形で後半5ヶ年度のALCA研究(実用技術化プロジェクト)を推進することになります。(但し、特別重点技術領域「ホワイトバイオテクノロジー」は5ヶ年度プロジェクトです。)

このようなステージゲート評価による選択と集中によって、2030年の社会実装に向けた研究開発の加速を図ります。

ALCA技術領域

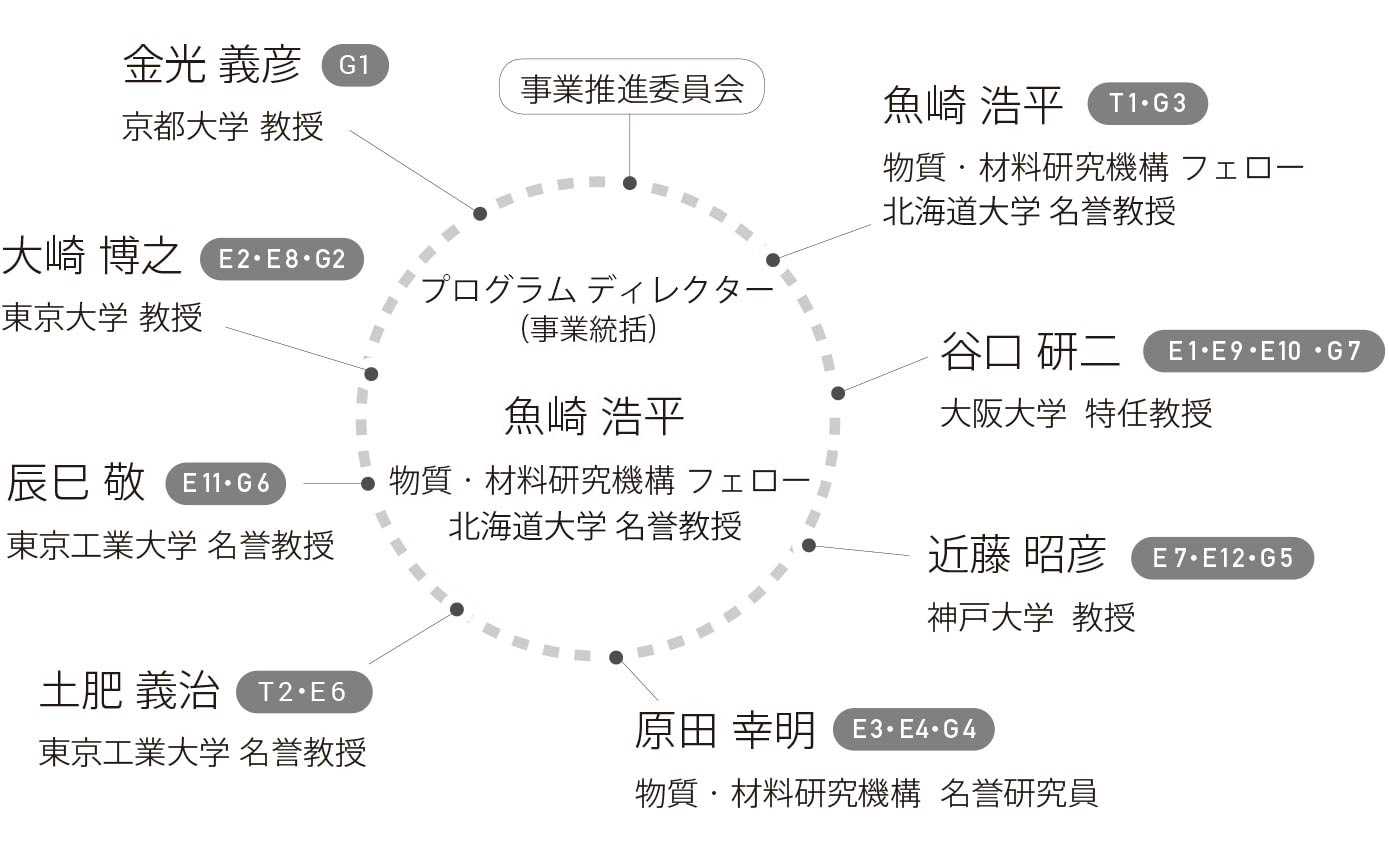

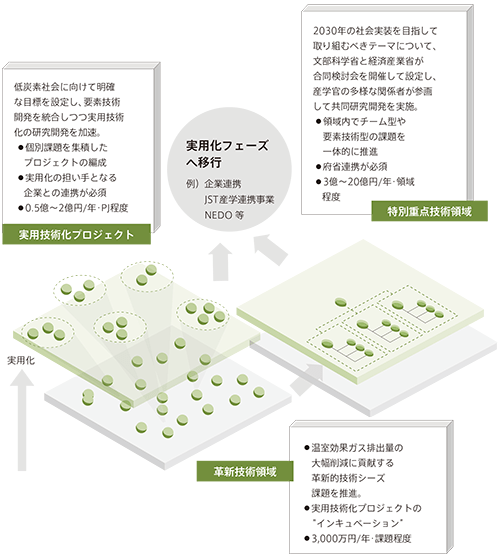

ALCAでは、ゲームチェンジングな取り組みを共通の基盤として、技術の集積性や実用化への見通しなどの技術分野自体の特性により、(a)明確な出口を目指した「トップダウン提案型の技術領域(特別重点技術領域)」と(b)個々の研究者の自由な発想に基づく「ボトムアップ提案型の技術領域」の二系統から研究開発を推進しています。

特別重点技術領域では、新しい科学技術として取り組んできた個々の要素技術を集積することを目指しています。同時に、実用化に向けて成果を橋渡しすることも視野に入れ、経済産業省を初めとする他省庁との関連プログラムおよびプロジェクトとの連携も推進しています。

一方、ボトムアップ提案型では、それぞれの研究課題は研究者の自由な発想に基づくという意味でのボトムアップ型ではありますが、“将来の低炭素社会への貢献”を果たすための課題解決型基礎研究でもあります。採択やステージゲート評価においても、研究課題の“ゲームチェンジング性”であることと同時に“低炭素社会への貢献可能性”が求められます。ALCA発足当初は、技術領域7領域で研究開発課題を推進してきましたが、2015年度より、実用技術化プロジェクトと革新技術領域を設置しました。実用技術化プロジェクトでは、低炭素社会に向けて明確な目標を設定し、要素技術開発を統合しつつ実用技術化の研究開発を加速します。革新技術領域では、実用技術化プロジェクトに移行するには時期尚早な有望課題の研究開発を推進します。

| 特別重点技術領域 | |

|---|---|

| T1 | 次世代蓄電池 |

| T2 | ホワイトバイオテクノロジー |

| 実用技術化プロジェクト | |

| E1 | 高品位大口径GaN基板の開発 |

| E2 | 液体水素冷却による超伝導電気機器の開発 |

| E3 | 低CO2排出型次世代火力発電用新規耐熱材料の開発 |

| E4 | 省エネルギー社会に向けた革新的軽量材料の創製 |

| E5 | 自律分散型次世代スマートコミュニティ |

| E6 | バイオマスの化成品化およびポリマー化のための高効率生産プロセスの開発 |

| E7 | 生物資源の制御によるバイオマス・有用成分の増産 |

| E8 | 高効率エネルギー機器システム実現のための先進的産業用電気機器の開発 |

| E9 | 新規材料および新機構による熱利用技術 |

| E10 | 光マネジメントによるCO2低減技術 |

| E11 | 炭素循環化学システムの高効率化 |

| E12 | 革新的な細胞制御法や育種法による高効率バイオ生産の技術開発 |

| 革新技術領域 | |

| G1 | 太陽電池および太陽エネルギー利用システム |

| G2 | 超伝導システム |

| G3 | 蓄電デバイス |

| G4 | 耐熱材料・鉄鋼リサイクル高性能材料 |

| G5 | バイオテクノロジー |

| G6 | 革新的省・創エネルギー化学プロセス |

| G7 | 革新的省・創エネルギーシステム・デバイス |

ALCAのSDGsへの取り組み

ALCAでは、温室効果ガスの排出削減を目指した技術開発を通じて、「環境・エネルギー」分野に関する以下の目標に貢献していきます。

ALCA新ロゴについて

ALCA6年度目となる2016年度は、優れた成果も生まれつつある中で、実用技術化プロジェクト体制を導入するなど、2030年の社会実装に向けて更なる加速を図っているところです。

ALCAがフェイズチェンジしつつあることを表現するため、新しいALCAのロゴを考案しました。新ロゴは、環境調和をイメージさせるオリーブグリーンを基調としています。

なお従来のロゴは、石炭や石油を連想させる黒い球が環境調和の象徴である緑色に変わる、10年後に大海原に飛び立つことを夢見ている小鳥(オハシウミガラス:Alca torda)、というコンセプトに基づいたもので、ALCA創立時より、ALCAの呼称や趣旨を広く知らしめる役割を果たしています。新ロゴと合わせて、今後もご愛顧の程お願いいたします。

※ALCAは、Advanced Low Carbon Technology Research and Development Program の略です。