JSTnews

JSTnews 2024年2月号

JSTnewsは、国立研究開発法人科学技術振興機構(略称JST)の広報誌です。

2024年2月号

- 特集

- 次世代のデザイン染色体導入技術 難病治療や創薬への貢献を目指して

有機材料の光源とセンサー組み合わせ 日独共同で近赤外線分光分析器を開発

P.03特集 1― 次世代のデザイン染色体導入技術 難病治療や創薬への貢献を目指して

生命科学の研究分野では、ゲノム編集をはじめとした遺伝子改変技術が生まれつつある。中でも注目されているのが、ヒトやマウスの「人工染色体」だ。遺伝子の乗り物(ベクター)として使うと、さまざまな哺乳類細胞や個体に大きな遺伝子を導入できるメリットがある。鳥取大学染色体工学研究センター・副センター長を務める同大学医学部生命科学科の香月康宏教授は、ユニークな染色体操作技術を用いて、難病治療や創薬への貢献を目指している。

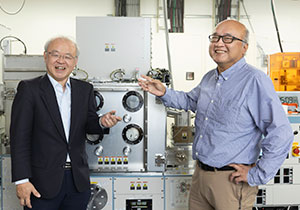

P.08特集 2― 有機材料の光源とセンサー組み合わせ 日独共同で近赤外線分光分析器を開発

「近赤外線分光分析器」と呼ばれる測定装置がある。波長が可視光より少し長い近赤外線領域の光を対象物質に照射し、吸収する波長ごとにその度合いを見て、物質の組成や性質を分析するものだ。その分析力をさらに高め、より小型・安価にしていこうと、日本とドイツの研究者らが約3年半、手を携えてきた。有機EL研究の第一人者である山形大学大学院有機材料システム研究科の城戸淳二卓越研究教授は、近赤外線領域の光を発する有機EL素子光源を提案し、ドイツの有機分光センサーと組み合わせたデモ機の開発を推し進めている。

P.12連載― イノベ見て歩き

第9回 水流発電で持続可能エネルギーを獲得 中小河川の氾濫を観測する流速計開発

身近な物質や現象に着目した技術開発と、その社会実装へ向けた取り組みを紹介する連載の第9回。今回は、水や風の力で物体が振動する「流体励起振動」を利用した水流発電技術によって、洪水の前兆である中小河川の氾濫をモニタリングする流速計の開発に取り組む岡山大学環境生命自然科学学域の比江島慎二教授を訪ねた。

P.14NEWS & TOPICS

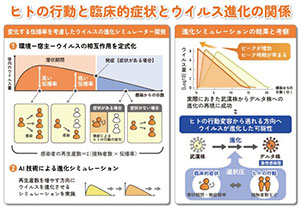

- 研究成果

- AIで新型コロナウイルスの進化を分析

- 研究成果

- 藍藻バイオフィルムをありのまま観察

- 開催報告

- 国際物理オリンピックが日本で初開催

- 研究成果

- 暗号の安全性を向上する鍵変換の新手法

P.16さきがける科学人― 数学を使って知能と文化進化を理解 芸術の発展に貢献できる科学を作る

京都大学 白眉センター/情報学研究科

音声メディア研究室 特定助教

中村 栄太

ISSN 1349-6085

編集発行/ 国立研究開発法人科学技術振興機構 総務部広報課

住所/ 〒102-8666 東京都千代田区四番町5-3 サイエンスプラザ

電話/ 03-5214-8404 FAX/ 03-5214-8432

E-mail/ jstnews