JSTnews

JSTnews 2019年7月号

JSTnewsは、国立研究開発法人科学技術振興機構(略称JST)の広報誌です。

P.03特集― 知の源泉 元素周期表

2019年はメンデレーエフが元素の周期律を発見してから150年目。国連と国連教育科学文化機関(ユネスコ)は「国際周期表年」を制定した。元素は多分野にわたる科学の共通言語で、元素を規則的に並べた周期表は科学のプラットフォームだ。周期表は科学者の知の源泉となり、化学だけに留まらず、物理学や生物学、地学や天文学など自然科学の進歩に大きく貢献している。JSTは文部科学省と共に「元素戦略」を主導するなど元素研究を世界に先駆けて推進してきた。周期表には未知なる機能も眠り、新たな発見は尽きることはない。周期律に沿って元素が美しく並ぶ周期表――、21世紀はどんな形に進化していくだろうか。

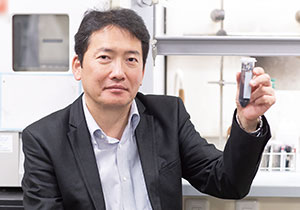

P.04特集― 未知の物質を探求 元素間融合の新しい地図

元素Aと元素Bを混ぜて、異なる物性や機能を持つ擬元素Cを創り出す「元素間融合」。埋蔵量が少ない有用な元素や有害元素に代わる新物質に期待がかかる。現代の錬金術ともいわれる技術を編み出したのは、京都大学大学院理学研究科の北川宏教授だ。白金族のレアメタルであるパラジウムやロジウムの人工合成の成功を礎に、元素間融合のメカニズムを解明し、狙い通りの物質を合成するための機能設計や予測原理の確立に挑む。

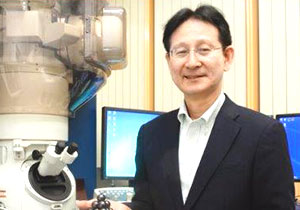

P.07特集― アトムハイブリッドで拓くサブナノワールド

ナノテクノロジーの発展により、さまざまなナノ材料が開発され、触媒や電子機器、電池など幅広い分野で活用されている。その中で、ナノの領域よりもさらに小さいサブナノ(1ナノメートル以下)の領域では、元素が従来知られている性質とは異なる特性を示すことから、新材料として注目されている。東京工業大学科学技術創成研究院の山元公寿教授は、金属原子を精密に混ぜ合わせ新たな物質を作り出す「アトムハイブリッド」法を用いて、革新的なサブナノ研究に取り組んでいる。

P.10特集― 保磁力の謎を明らかに 最強の永久磁石を目指す

永久磁石は豊かな現代社会を支える重要な材料だ。中でも日本で開発されたネオジム磁石は史上最強の性能を持ち、自動車などで使用されている。ネオジム磁石は熱に弱いため、電気自動車用モーターなど動作温度が上昇する用途では重希土類元素のジスプロシウムが添加されてきた。しかし、資源が限られている希少な元素の使用量削減や別元素への置き換えが求められている。そこで、希少元素であるジスプロシウムの使用を最小にして、最強の永久磁石を目指すのが、物質・材料研究機構の宝野和博フェローだ。

P.12特集― 強くて軽いマグネシウム合金 安価な元素で室温加工

自動車や鉄道を軽量化すれば燃費が向上し、二酸化炭素の排出を大幅に削減できる。次世代の軽量構造材料として注目される元素がマグネシウムだ。長岡技術科学大学技学研究院の鎌土重晴教授は、既存の鉄鋼材料やアルミニウム合金に匹敵し、室温での強度と加工性を併せ持つ画期的なマグネシウム合金を開発している。

P.14NEWS & TOPICS― JSTの最近のニュースから

- 研究成果

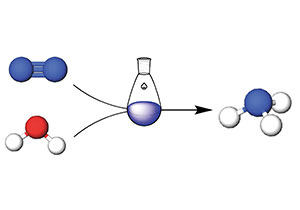

- 世界初、常温常圧で窒素ガスと水からアンモニアを合成 次世代のエネルギー媒体として期待が高まる

- 話 題

- 「研究開発の俯瞰報告書 統合版(2019年)」を公開 科学技術イノベーションの全体像を示す地図に

- 開催報告

- 情報分野の若手研究者が個性豊かな先端研究を発表 ACT-Iの2期生による成果発表会を開催

- 開催報告

- 企業との連携強化を図る研究会発足へ 自動運転車の安全保証技術のシンポジウムを開催

P.16さきがける科学人― 数百年後の人類に貢献する

戦略的創造研究推進事業ACT-I

安全な暗号の確立に向けた回路最小化問題の計算困難性の解析

国立情報学研究所 情報学プリンシプル研究系 助教

平原 秀一

ISSN 2433-7927

編集発行/ 国立研究開発法人科学技術振興機構 総務部広報課

住所/ 〒102-8666 東京都千代田区四番町5-3 サイエンスプラザ

電話/ 03-5214-8404 FAX/ 03-5214-8432

E-mail/ jstnews