成果概要

食の心理メカニズムを司る食嗜好性変容制御基盤の解明[1] 食の心理メカニズムを司る食嗜好性変容制御基盤の解明

2024年度までの進捗状況

1. 概要

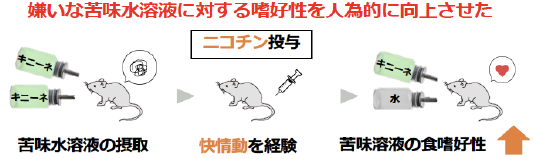

マウスを用いた研究「食の心理メカニズムにおいて食嗜好性により情動を産生する機構の解明」では、ヒトにおいて観察される特徴的な食嗜好性変容の現象をモデルとした食行動課題を用いて、食経験を記憶するエングラム(食記憶貯蔵)、食嗜好性決定に関わる脳領野、さらに、食による情動産生を誘導する領野の同定を進めました。これらの研究成果として、特定の食物を摂食後に活動するエングラムニューロンの発見、高嗜好性食摂食後にポジティブな情動が産生される機構、さらに、食物に対する嗜好性に応じて食行動を認知制御する機構の解明が進みました。興味深い点として、嫌悪性を示す嗜好性の低い食物の嗜好性が経験依存的に向上する食物愛好条件づけ課題や、社会観察により食行動が同調する社会観察同調課題の確立にも成功しました。一方、ヒト対象の研究とした研究「ヒトの食行動心理メカニズム解明に向けた食嗜好性変容誘導課題の開発」では、ヒトにおける食嗜好性変容の神経基盤を理解するために、マウスとヒトで観察される感性満腹感や社会観察に着目して、動画課題の開発を進め、動画視聴によって感性満腹感や幸せ感を誘導できることが認められました。この動画課題を用いてfMRI解析を進めています。

2. これまでの主な成果

食経験を記憶する記憶エングラムの同定(マウス研究)

チーズ摂食後の神経活動依存的遺伝子発現を指標にして、食物摂食後に神経活動を示す領野を解析し、前頭前野などに食記憶エングラムが存在することを示唆しました。この結果に基づいて、脳搭載型顕微鏡を用いて自由行動下でCa2+イメージングを実施しました。その結果、通常食べている餌、新規食物の食物を摂食後に神経活動するニューロンを発見しました。また、食記憶エングラムに対する介入操作も実施して、食記憶エングラムの解析が進展しています。

食経験による情動産生機構の解析(マウス研究)

食によりポジティブな情動を産生する機構を明らかにするために、社会観察により食行動の同調が起こるかを解析した結果、他の個体が餌を食べているところを観察したマウスは、その後の摂食行動が活発になることが明らかになりました(上図)。このことは、マウスでもヒトで観察される心理的食行動がマウスでも観察されることを示しています。この課題の解析を進めることで、食行動による共感産生などの機構が解明されることが期待されます。

食嗜好性を決定する脳領域の解析(マウス研究)

チーズや、カカオ成分の多い(甘くない)ビターチョコレートを用いて、初めてこれらの食物を摂食した際に活性化する脳領域の同定を進めました。その結果、嗜好性に関わらずに、初めての食物を摂食した後に活性化される脳領野、嗜好性の高い食物の摂食後に活性化される脳領野、嗜好性の低い食物の摂食後に活性化される脳領野が存在することが明らかとなりました。従って、食嗜好性の高低に応じて脳内で異なる神経回路が働くことが示唆されました。興味深いことに、化学遺伝学的手法を使って嗜好性の低い食物を食べた後に活性化する脳領域を抑制したところ、嗜好性の低い食物の摂食量が増加しました。従って、この脳領域は食物に対する低食嗜好性の決定に中心的な役割を果たすことが示唆されました。

マウスにおける計画的な食事(マウス研究)

適度な量の通常餌の摂食後に高嗜好性食物(チーズ等)を与えることを連日繰り返すとその前に食べる通常餌の量が減少し、低嗜好性食物(ビターチョコ)を与えると逆に通常餌の摂食量が増加することが明らかになり、マウスも人が示すように計画的に食事することが明らかになりました。この行動課題を用いて、状況依存的な通常餌の食物価値の変動機構、また、計画的食事をする機構を解析できます。

ヒトとマウスにおける感性満腹感のメカニズムの解析

感性満腹感とは、同じものを食べ続けるとその食べ物に対する嗜好性が低下する現象です。マウスにおいて、この感性満腹感に関わる脳領域の同定が進みました。一方、ヒト対象の研究では、感性満腹感を検出する動画課題の開発を進め、スナック菓子を食べることを想像させる動画視聴により感性満腹感が誘導されることが明らかとなりました。この動画を用いてfMRI解析により感性満腹感を誘導する脳領域の同定を進めました。

3. 今後の展開

以上の研究成果から、食嗜好性変容を導く技術の開発が可能であること、食をツールとして社会的な繋がりを促進することが可能であることなどが示唆されています。