脳情報の可視化と制御による

活力溢れる生活の実現

活力溢れる生活の実現

プログラム・マネージャー

山川 義徳 Yoshinori Yamakawa

山川 義徳 Yoshinori Yamakawa

2000年 京都大学大学院理学研究科修士課程修了

2000~2005年 日本電気株式会社

インターネット事業戦略室を経て経営企画部主任

2008年 京都大学大学院人間・環境学研究科

博士課程修了 博士(人間・環境学)

2008年~2010年 京都大学大学院情報学研究科GCOE助教

2010年~ NTTデータ経営研究所ニューロマネジメント室長

京都大学経営管理大学院 非常勤講師

神戸大学経済経営研究所 非常勤講師

2014年~ ImPACT プログラム・マネージャー

(エフォート率:100%)

(NTTデータ経営研究所よりJSTへ出向)

2000~2005年 日本電気株式会社

インターネット事業戦略室を経て経営企画部主任

2008年 京都大学大学院人間・環境学研究科

博士課程修了 博士(人間・環境学)

2008年~2010年 京都大学大学院情報学研究科GCOE助教

2010年~ NTTデータ経営研究所ニューロマネジメント室長

京都大学経営管理大学院 非常勤講師

神戸大学経済経営研究所 非常勤講師

2014年~ ImPACT プログラム・マネージャー

(エフォート率:100%)

(NTTデータ経営研究所よりJSTへ出向)

【プロフィール】

脳・情報・経営をキーワードに、大学での研究と産業界での事業を交互に取組むなど多面的な視点と多様なネットワークを有する。

脳・情報・経営をキーワードに、大学での研究と産業界での事業を交互に取組むなど多面的な視点と多様なネットワークを有する。

What's New

2018/7/26[ニュース]

世界初、思うだけで操れる3本目の腕 ~同時にいろいろこなせる人になる訓練用としても期待~

2018/5/10[ニュース]

「BHQチャレンジ」を終了いたしました。

2018/3/7[プレスリリース]

二重盲検により恐怖記憶緩和の効果を証明 ~レディメード脳情報解読によるニューロフィードバック法~

ニュース配信の申し込み

研究開発プログラムの概要

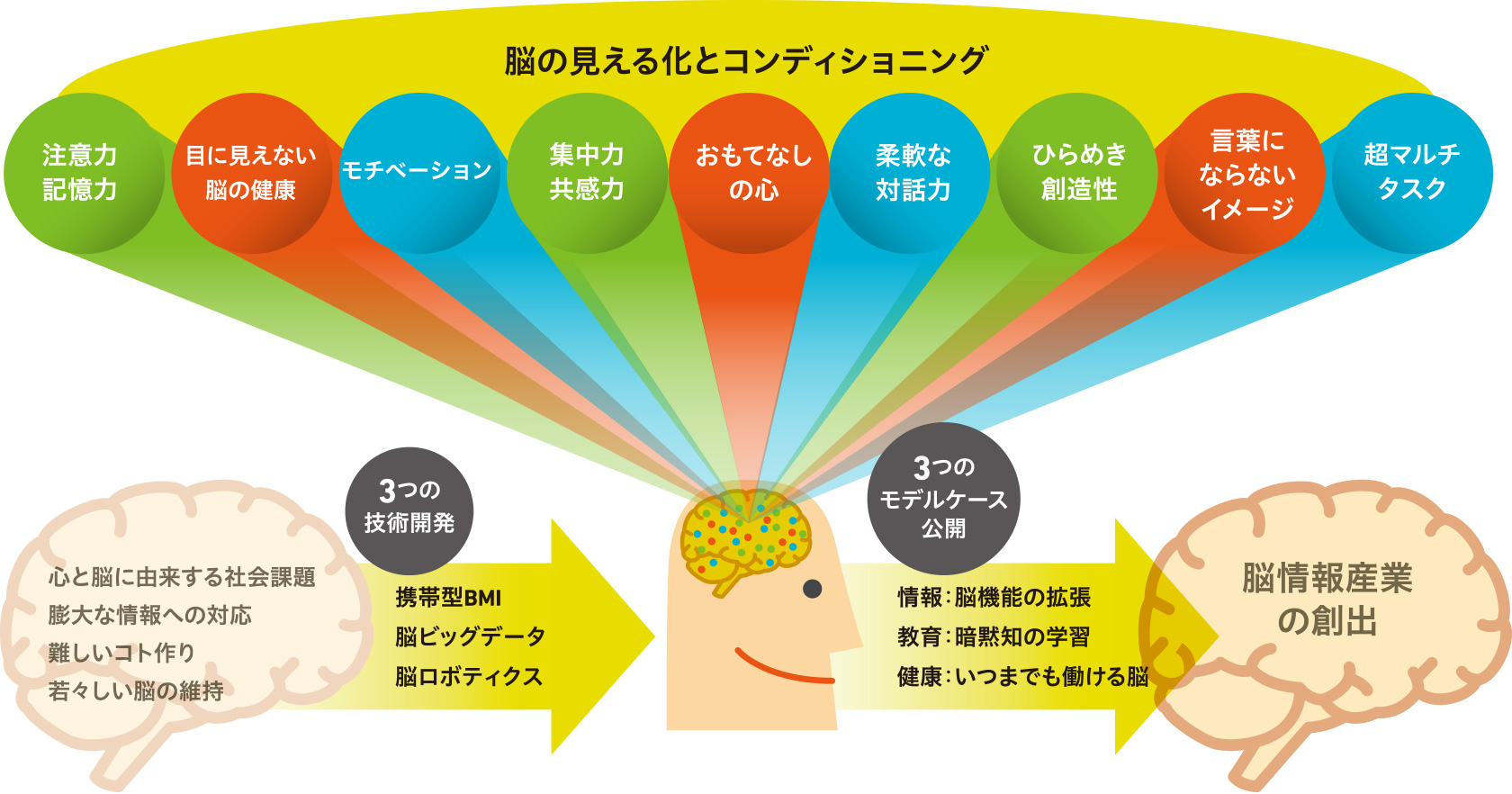

戦後、日本は製造業中心のイノベーションから豊かさを実現したが、近年はいつ起こるとわからない未曾有の災害や人口減少による先行きの見えない経済状況への不安など、心の豊かさが満たされない状況にある。その中で、企業では心を扱う脳情報の民生応用への期待が高まり、脳科学と事業の真の融合が求められている。このため本プログラムでは、多様な心の有り様を可視化する脳情報のデコーディング技術と自分が望む脳の状態へと整えるフィードバック技術、加えて大規模脳情報蓄積基盤の開発とその国際標準化を進め、2020年迄に共有可能なリソースとして提供する。これにより、脳の健康状態の予測アルゴリズムを用いたメンタルヘルスケアサービスや、専門家と自分の脳活動パターンマッチングを用いた暗黙知学習支援サービスを実現する。

非連続イノベーション

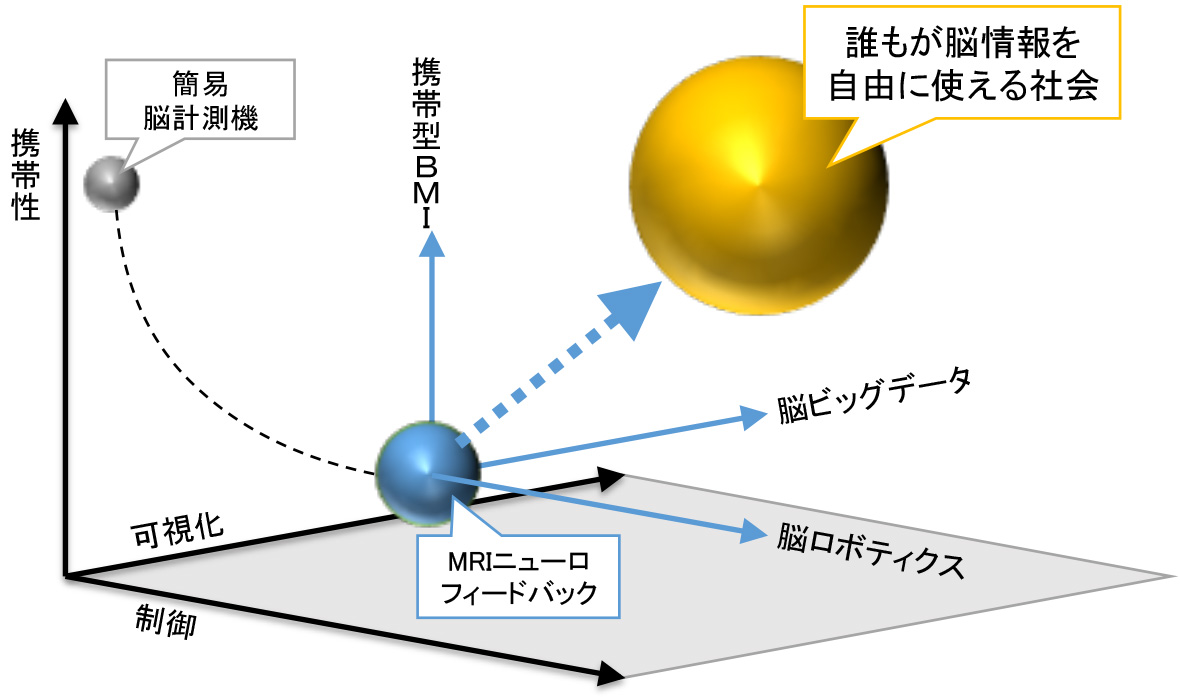

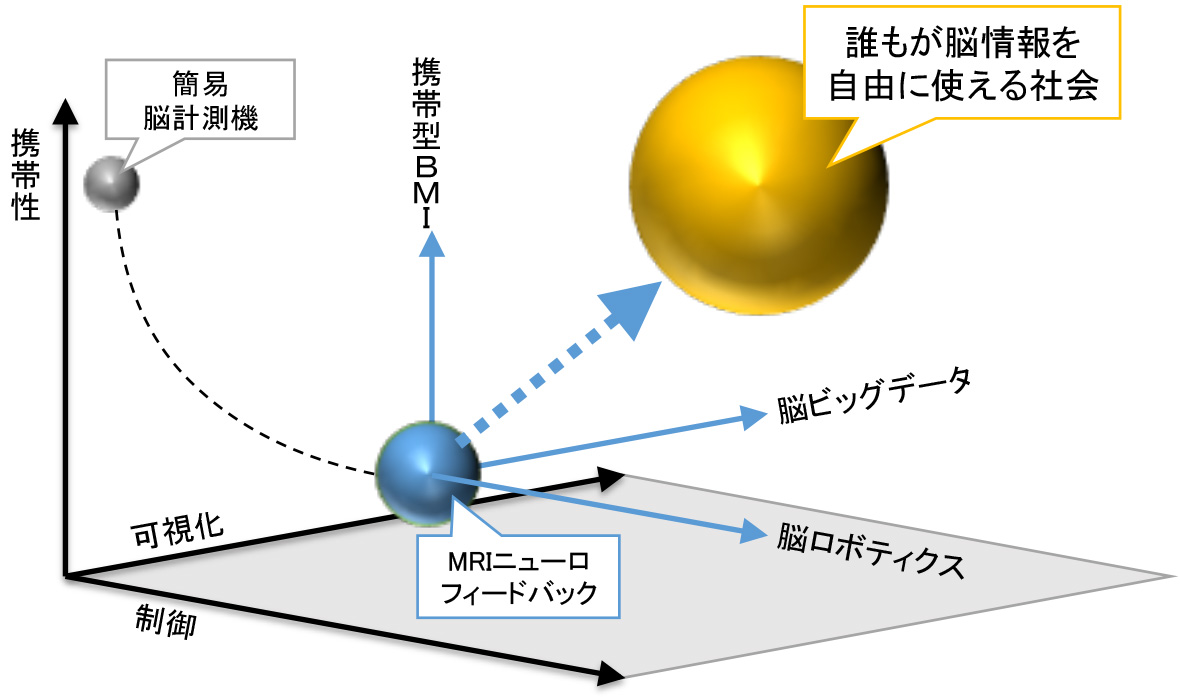

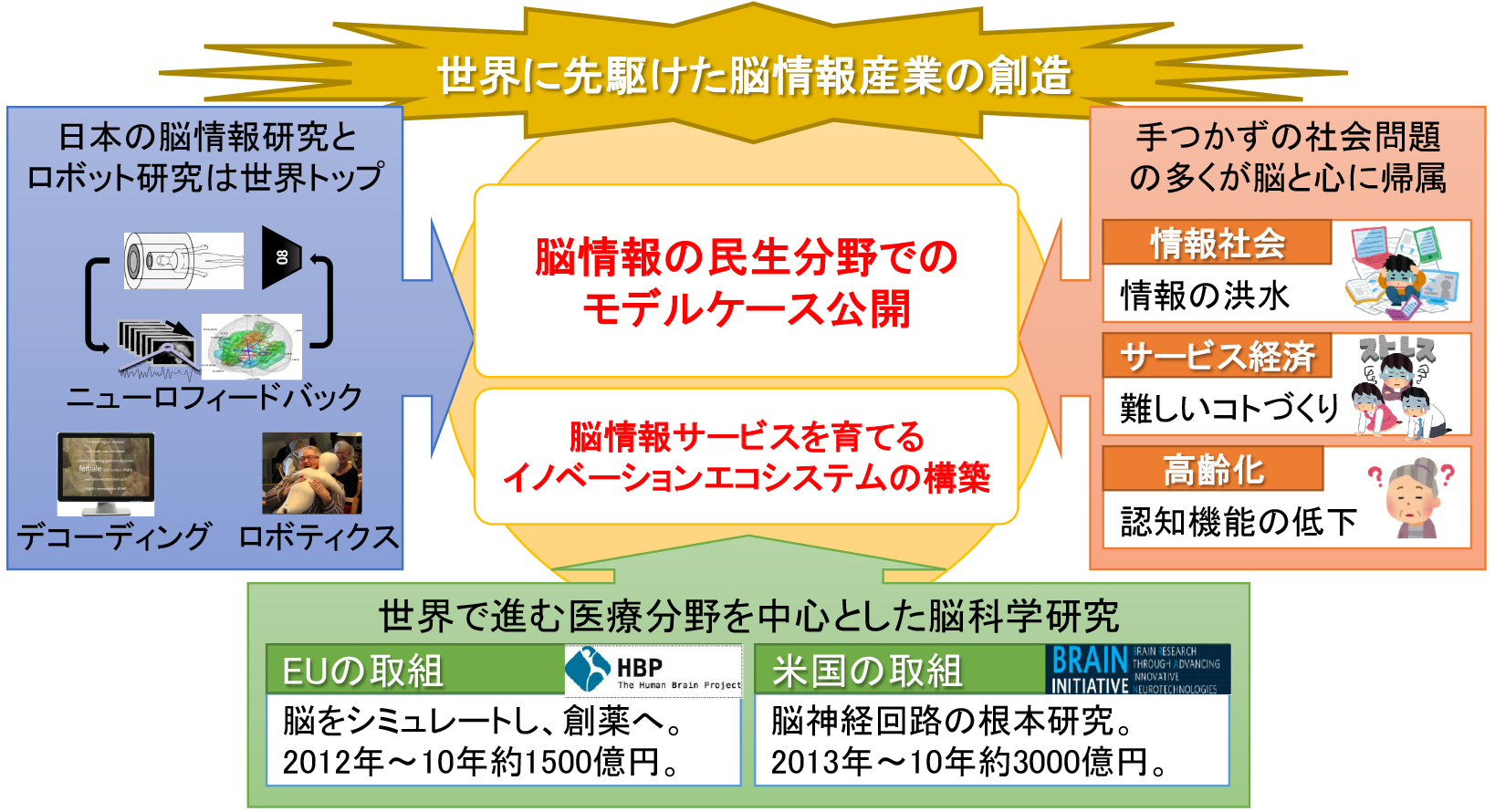

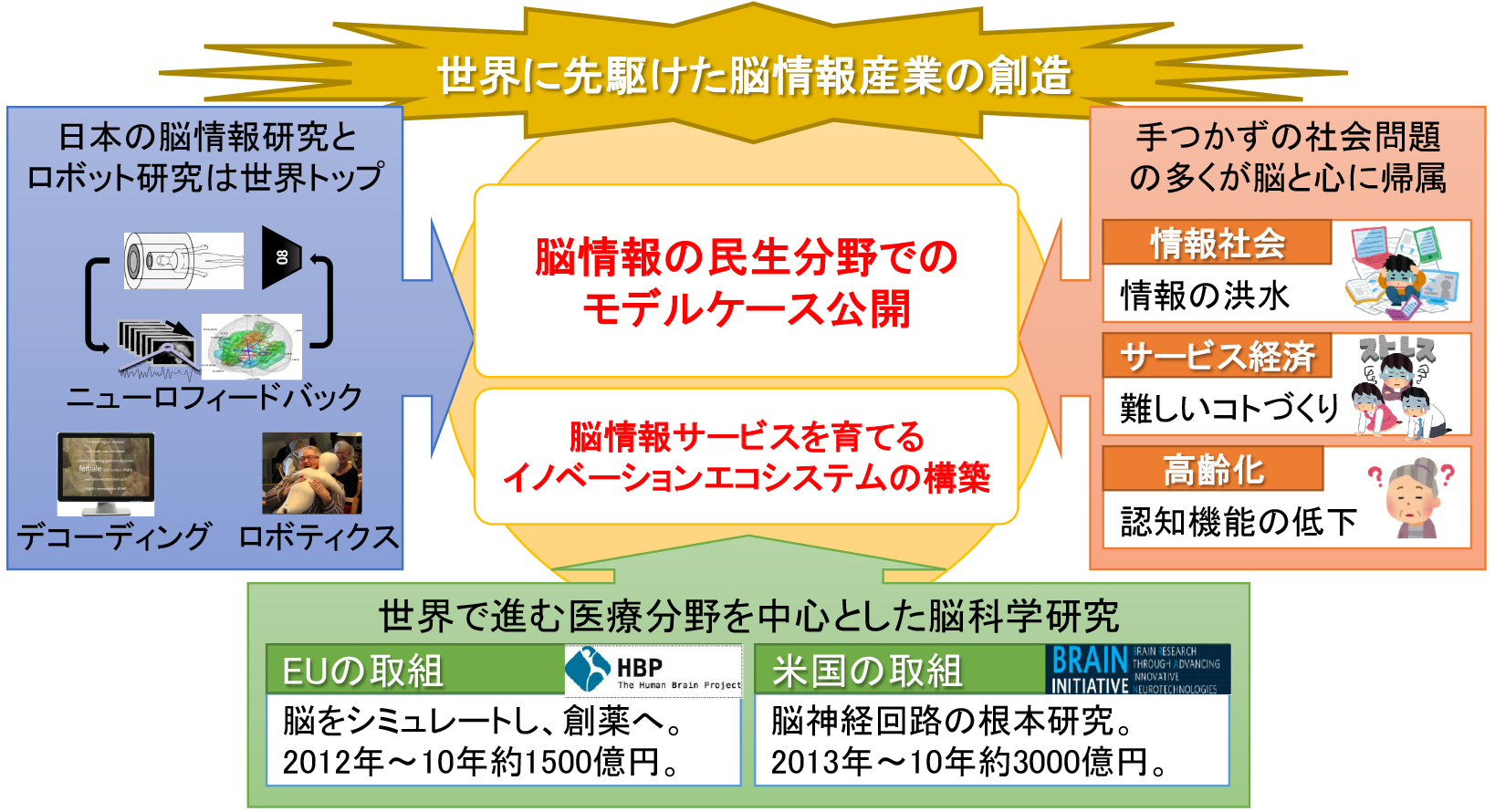

医療や研究分野では実現されている脳情報の利活用もコストや性能面から民生応用に向けては壁が存在します。これに対して、民生応用のモデルケース規定から、異分野異業種の研究者や企業が連携するイノベーションエコシステムを形成し、ブレークスルーをもたらします。研究開発としては、脳情報取得コストを10分の1、脳情報利用性能の10倍を実現することで、誰もが脳情報を自由に使える社会の実現を目指します。リスクとして考えられる倫理的な課題についても、専門家や企業コンソーシアムとの対話をふまえて適切な準備を進めていきます。

PMの挑戦と実現した場合のインパクト

プログラムの成果をニューロベンチャー等のモデルケースとして社会に展開し、いつまでも健康で若々しい脳でいることを個人個人が享受できる形で提供することで、脳と心の健康に起因する様々な社会問題の解決に貢献します。私たちは、この取り組みを広く産業や社会に波及させるための仕組みとして、現在の医療分野以外でも脳情報を誰もが自由に安全に低コストで活用できる情報インフラの構築や、産業応用を促進するイノベーションエコシステムの構築も進め、世界に先駆けた脳情報産業の創造を目指します。この民生領域での取り組みを通じて、個人個人が心の豊かさを享受できる社会を実現します。

成功へのシナリオと達成目標

具体的達成目標の実現に向けた戦略・シナリオ

組織体制面

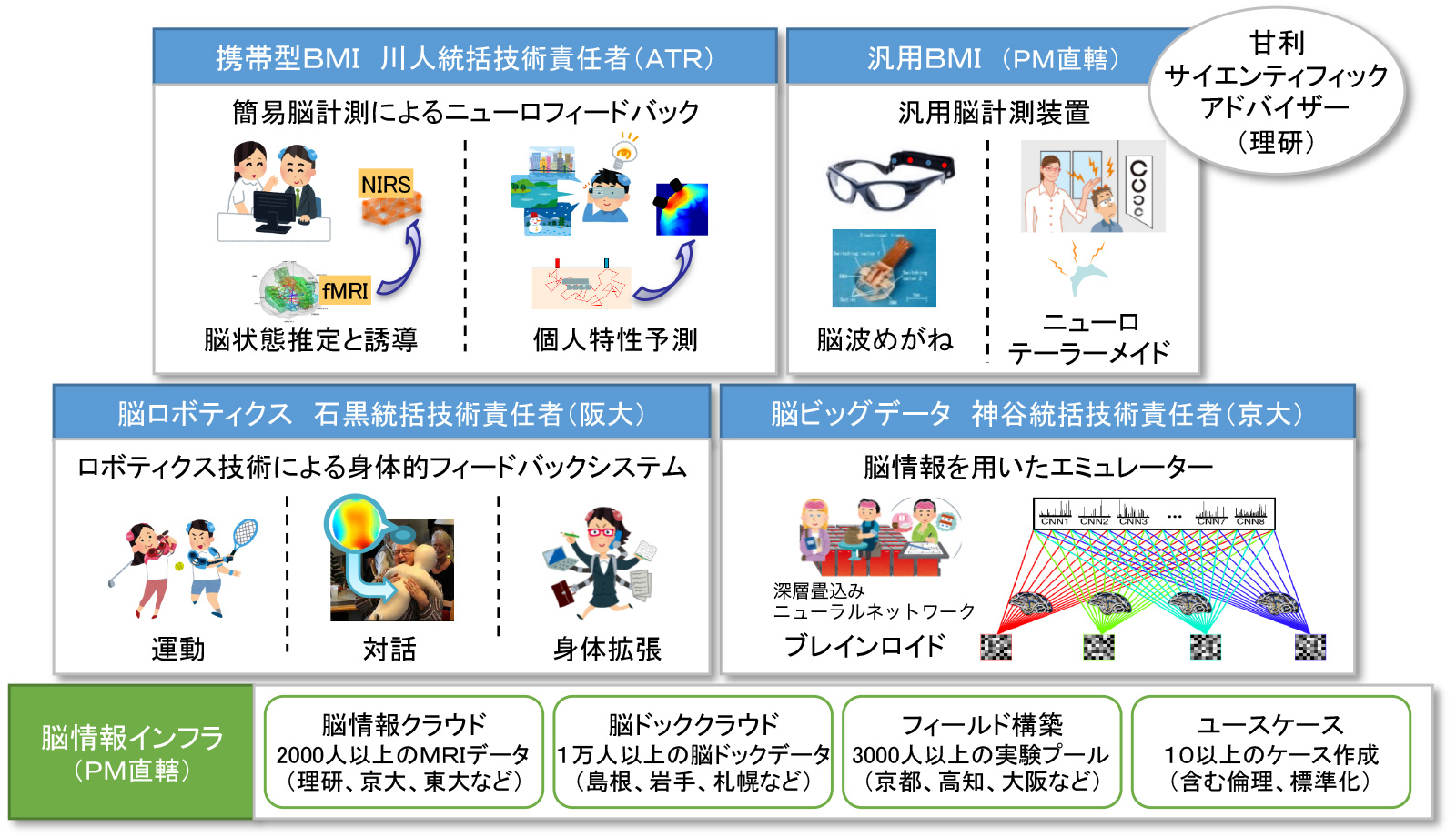

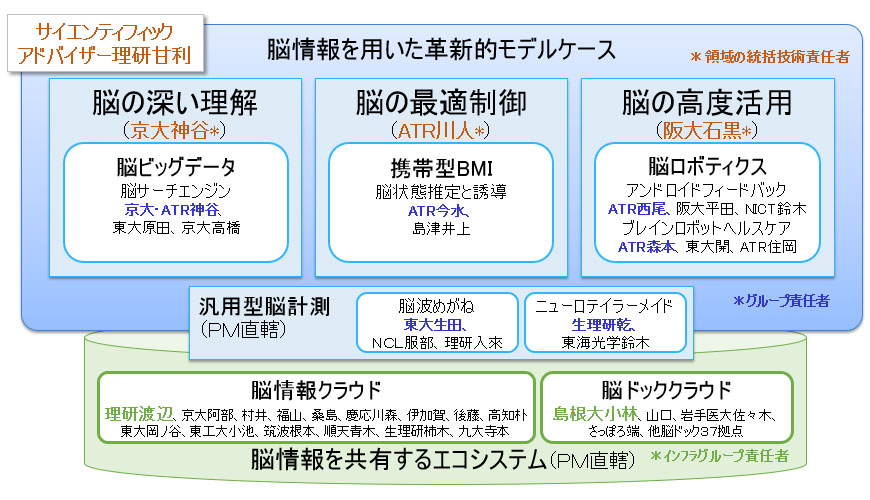

- 3人の統括技術責任者を配置した3つの研究領域に対して、PM直轄の1つの研究領域およびインフラ領域を配置し、競争と協働を促進。

- 8の研究開発グループを支える脳情報インフラ基盤の構築を外部機関との連携も行い推進。

- モデルケース及び脳情報インフラに基づいてデュアルユースの展開を具現化。

- 各研究グループの総予算の内約30%でオープン公募を実施し、新たな可能性を広く模索。

- 1.5年毎にステージゲートを実施し、目標の達成度に応じて最大30%の予算振替し、緊張感を維持。

- 複数のファイナンススキームを整え、外部からの資金調達により研究開発の加速と社会実装の推進を具現化。

達成目標

最終目標(PMの責務)

①健康サービスに関するモデルケースを公開する

②脳情報インフラ基盤によるイノベーションエコシステムの形成を実現する

技術目標(統括技術責任者及びグループリーダーの責務)

脳情報利活用について10分の1のコストで10倍の性能を実現

①携帯型BMI:BMIを用いたニューロフィードバックを10分の1のコストで実現する

②脳ビックデータ:従来に比べ脳情報から解読可能な情報を3倍にする

③脳ロボティクス:従来に比べ脳の制御能力について3倍の効果の実現する

(②及び③を組み合わせることで10倍の性能を実現する)

サービス目標(PMの責務)

①健康サービスについて事業化の道筋を得る

②脳情報インフラについて継続的運営を実現する

PMが作り込んだ研究開発プログラムの全体構成