文部科学大臣賞

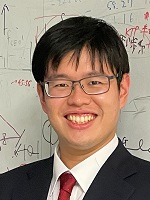

左:髙木 俊介

右:中西 彰

- 企業名

株式会社CROSS SYNC

株式会社CROSS SYNC- 代表者氏名

- 髙木 俊介(代表取締役)、中西 彰(代表取締役)

- 支援大学等

- 横浜市立大学 附属病院集中治療部 部長・准教授 髙木 俊介

- 支援企業

- 株式会社日本政策投資銀行 イノベーション投資部 調査役 藤田 智行

- 事業内容

- AI管理アプリによる重症患者を中心とした遠隔ICUの提供

- 会社概要

株式会社CROSS SYNCは、横浜市立大学発医療Techベンチャーです。代表・髙木の集中治療専門医としての経験を活かし、生体看視アプリ「iBsen DX」を開発しました。AIとIoTを駆使して重症患者の状態を遠隔で可視化・予測し、生命維持に関わる連続データ解析を強みとしています。医療従事者の負担軽減と医療の質向上を両立させ、“ICU Anywhere”を掲げ、集中治療室という概念を超えてあらゆる病床にICUレベルの医療環境を提供し、防ぎ得た死をゼロにする未来を目指しています。

株式会社CROSS SYNCは、横浜市立大学発医療Techベンチャーです。代表・髙木の集中治療専門医としての経験を活かし、生体看視アプリ「iBsen DX」を開発しました。AIとIoTを駆使して重症患者の状態を遠隔で可視化・予測し、生命維持に関わる連続データ解析を強みとしています。医療従事者の負担軽減と医療の質向上を両立させ、“ICU Anywhere”を掲げ、集中治療室という概念を超えてあらゆる病床にICUレベルの医療環境を提供し、防ぎ得た死をゼロにする未来を目指しています。

- 大学等による支援内容

- 横浜市立大学附属病院集中治療部の臨床現場での課題やニーズに基づきCROSS SYNCと生体看視アプリケーションを構築しました。医療従事者の協力や大学との共同研究、施設利用、知財活用支援により、研究成果の社会実装が加速しました。

- 企業等による支援内容

- 社内の管理体制整備の助言、投資家の思考回路と言葉の翻訳、投資家向けのピッチ資料への作成支援等、経営管理全般や経営戦略についての支援を受けたほか、特にプロトタイプの開発が済んだ2022年以降は、日本政策投資銀行の顧客とのマッチングや地域ネットワークを活用し、当社のビジネスチャンス創出のサポートをいただいています。

- 受賞理由

- 株式会社CROSS SYNCは、横浜市立大学発の認定ベンチャーであり、重症患者の遠隔モニタリングを可能にする医療アプリケーションを開発しています。生体データと画像解析を活用した独自の遠隔ICUは、医療現場の人手不足緩和に資する革新性と実用性を備えています。保険収載も実現し、今後他社との連携を通じた社会実装と拡大が進む可能性について高く評価されました。

アイラト株式会社は東北大学発のスタートアップです。IMRT(強度変調放射線治療)に対応したAI放射線治療計画ソフトウェアを開発し、「放射線治療ですべてのがん患者を救う」をミッションに掲げ、AI医療機器によって放射線治療の可能性を広げています。身体にメスを入れず、患者負担が少なく高い治療効果が得られる放射線治療の普及を進めるとともに、最先端治療の成績向上と医療スタッフの業務負担軽減にも貢献することを目指しています。

アイラト株式会社は東北大学発のスタートアップです。IMRT(強度変調放射線治療)に対応したAI放射線治療計画ソフトウェアを開発し、「放射線治療ですべてのがん患者を救う」をミッションに掲げ、AI医療機器によって放射線治療の可能性を広げています。身体にメスを入れず、患者負担が少なく高い治療効果が得られる放射線治療の普及を進めるとともに、最先端治療の成績向上と医療スタッフの業務負担軽減にも貢献することを目指しています。

株式会社Jijは、大規模な計算を要する最適化計算事業に取り組むスタートアップです。量子・最適化技術を活用した次世代ソフトウェア開発プラットフォーム「JijZept」は、エネルギーの需給計画や製造業の生産計画といった複雑な計画業務に対応。日本を含む米・英・独・シンガポールなどで活用されており、独自のアルゴリズムと最新のソフトウェア技術を組み合わせることで、効率的かつ高精度な開発ソリューションを提供しています。

株式会社Jijは、大規模な計算を要する最適化計算事業に取り組むスタートアップです。量子・最適化技術を活用した次世代ソフトウェア開発プラットフォーム「JijZept」は、エネルギーの需給計画や製造業の生産計画といった複雑な計画業務に対応。日本を含む米・英・独・シンガポールなどで活用されており、独自のアルゴリズムと最新のソフトウェア技術を組み合わせることで、効率的かつ高精度な開発ソリューションを提供しています。

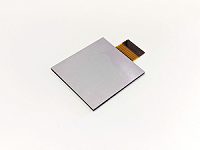

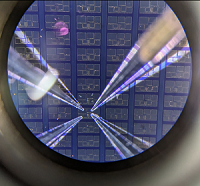

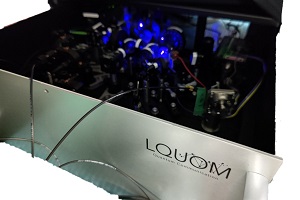

2021年創業の大阪大学発スタートアップ企業です。量子コンピュータの制御装置(マイクロ波を用いて量子ビットを制御するための装置で、量子コンピュータのハードウェア構築に必須)を開発しており、すでに理化学研究所を始めとする研究機関・企業で利用されています。小型でユーザビリティの高い制御装置を提供することで、量子コンピュータの実用化を加速させ、量子コンピュータが人類の課題解決に早期に利用されるようになることを目指しています。

2021年創業の大阪大学発スタートアップ企業です。量子コンピュータの制御装置(マイクロ波を用いて量子ビットを制御するための装置で、量子コンピュータのハードウェア構築に必須)を開発しており、すでに理化学研究所を始めとする研究機関・企業で利用されています。小型でユーザビリティの高い制御装置を提供することで、量子コンピュータの実用化を加速させ、量子コンピュータが人類の課題解決に早期に利用されるようになることを目指しています。

映像認識のコア技術開発とエッジAIカメラソリューションの提供をする、2016年創業の北大発認定スタートアップです。札幌市に本部をおくドラッグストアチェーン「サツドラ」との提携により、既設のカメラを活用し、マーケティング・防犯・監視など、様々な用途で活用できる高精度なAI分析ソリューション「AWLBOX」、WEBカメラでAI分析ができるエッジAIアプリ「AWL Lite」、これらを支えるコア技術「AWL Engine」や「AWL Trainer」といった独自技術の開発に取り組んでいます。

映像認識のコア技術開発とエッジAIカメラソリューションの提供をする、2016年創業の北大発認定スタートアップです。札幌市に本部をおくドラッグストアチェーン「サツドラ」との提携により、既設のカメラを活用し、マーケティング・防犯・監視など、様々な用途で活用できる高精度なAI分析ソリューション「AWLBOX」、WEBカメラでAI分析ができるエッジAIアプリ「AWL Lite」、これらを支えるコア技術「AWL Engine」や「AWL Trainer」といった独自技術の開発に取り組んでいます。

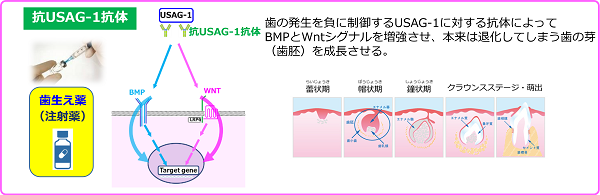

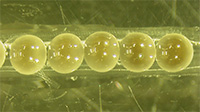

世界初の歯生え薬を開発する京都大学発の創薬ベンチャーです。ヒト化抗USAG-1抗体により、先天的な理由で永久歯の一部がない患者さんの歯の回復や、最終的には永久歯の次の第3の歯を生やすことにより、自分の歯で噛むことによる健康寿命の延伸を目指しています。現在、遺伝的な要因で歯が6本以上少ない先天性無歯症を対象とした開発を進めており、2024年9月から第1相臨床試験を予定しています。

世界初の歯生え薬を開発する京都大学発の創薬ベンチャーです。ヒト化抗USAG-1抗体により、先天的な理由で永久歯の一部がない患者さんの歯の回復や、最終的には永久歯の次の第3の歯を生やすことにより、自分の歯で噛むことによる健康寿命の延伸を目指しています。現在、遺伝的な要因で歯が6本以上少ない先天性無歯症を対象とした開発を進めており、2024年9月から第1相臨床試験を予定しています。

広島大学・山本卓教授らの最先端バイオテクノロジーを核にして設立されたスタートアップ企業で、ゲノム編集技術を用いたサービス開発や、その社会実装のためのコンサルティングを行っている企業です。食のユニバーサル化、バイオものづくり、カーボンリサイクル、資源循環型農業、水産資源の安定的調達、資源循環型農業、難病治療のための先端医療、などの様々な事業の中、現在は特に「食のバリアフリーを実現するアレルギー低減卵の社会実装」に注力しています。「バイオテクノロジーで未来を拓く」ビジョンのもと、さまざまな生物機能をデザインして社会課題を解決する取組みを行っています。

広島大学・山本卓教授らの最先端バイオテクノロジーを核にして設立されたスタートアップ企業で、ゲノム編集技術を用いたサービス開発や、その社会実装のためのコンサルティングを行っている企業です。食のユニバーサル化、バイオものづくり、カーボンリサイクル、資源循環型農業、水産資源の安定的調達、資源循環型農業、難病治療のための先端医療、などの様々な事業の中、現在は特に「食のバリアフリーを実現するアレルギー低減卵の社会実装」に注力しています。「バイオテクノロジーで未来を拓く」ビジョンのもと、さまざまな生物機能をデザインして社会課題を解決する取組みを行っています。

革新的な「見える」がん治療薬の事業化による難治性がん克服へ挑戦するスタートアップ企業です。がん治療における治療効果の不十分さや副作用の問題を克服するため、 QSTで放射性銅64( 64Cu )を用いた「見える」がん治療薬を開発しました。64Cuのオージェ電子はがん細胞を攻撃し、高い治療効果をもたらします。更にPET診断で薬剤の集積を確認しながら治療可能です。64Cuは多様ながん特異的分子に結合できるため、高い効果と低い副作用の治療を実現します。現在、第3相試験を実施しています。

革新的な「見える」がん治療薬の事業化による難治性がん克服へ挑戦するスタートアップ企業です。がん治療における治療効果の不十分さや副作用の問題を克服するため、 QSTで放射性銅64( 64Cu )を用いた「見える」がん治療薬を開発しました。64Cuのオージェ電子はがん細胞を攻撃し、高い治療効果をもたらします。更にPET診断で薬剤の集積を確認しながら治療可能です。64Cuは多様ながん特異的分子に結合できるため、高い効果と低い副作用の治療を実現します。現在、第3相試験を実施しています。

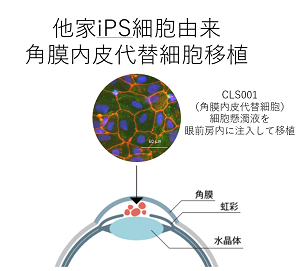

iPS細胞から角膜内皮代替細胞CLS001を効率的に作製する特許技術を基に、角膜移植におけるドナー不足等の供給制約の解消を目指し、国内およびグローバルでの企業治験に向け準備を進めている。更にペイシェント・セントリシティの考え方に立ち、現在の医学が抱えるアンメットメディカルニーズに最先端の細胞治療技術で応えていくため、後続パイプラインを拡張している。

iPS細胞から角膜内皮代替細胞CLS001を効率的に作製する特許技術を基に、角膜移植におけるドナー不足等の供給制約の解消を目指し、国内およびグローバルでの企業治験に向け準備を進めている。更にペイシェント・セントリシティの考え方に立ち、現在の医学が抱えるアンメットメディカルニーズに最先端の細胞治療技術で応えていくため、後続パイプラインを拡張している。

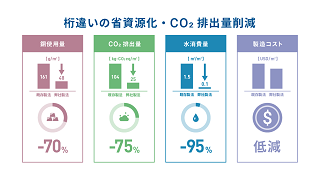

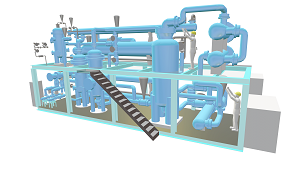

東京工業大学の細野栄誉教授が開発したエレクトライド技術を商業化するために、2017年に教授陣・民間企業・投資ファンドの出資により設立。「独創的な技術を活用することで環境・食糧問題にかかる人類課題を解決し、持続可能な社会を実現する」をビジョンに掲げ、その実現を目指す。2022年に初号機を受注し起業目的は達成し、ビジョン実現に向けグローバルでの事業展開を進めている。

東京工業大学の細野栄誉教授が開発したエレクトライド技術を商業化するために、2017年に教授陣・民間企業・投資ファンドの出資により設立。「独創的な技術を活用することで環境・食糧問題にかかる人類課題を解決し、持続可能な社会を実現する」をビジョンに掲げ、その実現を目指す。2022年に初号機を受注し起業目的は達成し、ビジョン実現に向けグローバルでの事業展開を進めている。

2020年に創業した東京大学発の宇宙ベンチャー企業。安全無毒である「水」を推進剤とした持続可能な小型衛星用推進機の技術革新および社会実装に取り組んでいる。⼩型衛星実⽤化の課題となっている推進機に技術革新を起こすことで、宇宙産業のコアとなるモビリティを創成し、人類の可能性を拡げ続けるべく、事業を加速している。

2020年に創業した東京大学発の宇宙ベンチャー企業。安全無毒である「水」を推進剤とした持続可能な小型衛星用推進機の技術革新および社会実装に取り組んでいる。⼩型衛星実⽤化の課題となっている推進機に技術革新を起こすことで、宇宙産業のコアとなるモビリティを創成し、人類の可能性を拡げ続けるべく、事業を加速している。

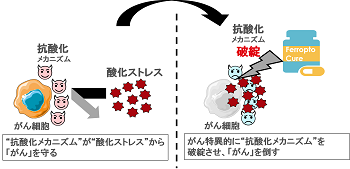

株式会社FerroptoCureは、がんや神経変性疾患(アルツハイマー病、パーキンソン病など)など様々な疾患において、その発生や悪化に関わるとされているフェロトーシスに注目した創薬に取り組んでいる。特に、最新の研究によりフェロトーシスの制御が、がんの発生・進展・転移に強く関与することが知られていることから、この制御メカニズムを破綻させる抗がん剤を生み出すことにより、がん患者に新しい治療法を届けることを目指している。

株式会社FerroptoCureは、がんや神経変性疾患(アルツハイマー病、パーキンソン病など)など様々な疾患において、その発生や悪化に関わるとされているフェロトーシスに注目した創薬に取り組んでいる。特に、最新の研究によりフェロトーシスの制御が、がんの発生・進展・転移に強く関与することが知られていることから、この制御メカニズムを破綻させる抗がん剤を生み出すことにより、がん患者に新しい治療法を届けることを目指している。

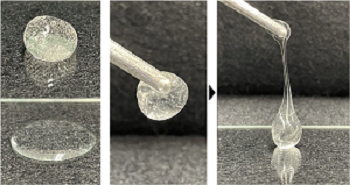

「ゲルで医療に革新を」をコンセプトに掲げ、ゲルの物性制御に関する革新的技術を開発し、多様な医療製品を提供するプラットフォーム型ビジネスを展開している。ゲルは単純そうに見えて、まだ物理法則が解明されていない素材であるが、その物理法則の大部分を解明し、ゲルを医療分野でも安全に利用できる素材にしている。複数の大学や企業と連携し、止血材や癒着防止材、神経再生材など、様々な医療製品の共同開発を実施。

「ゲルで医療に革新を」をコンセプトに掲げ、ゲルの物性制御に関する革新的技術を開発し、多様な医療製品を提供するプラットフォーム型ビジネスを展開している。ゲルは単純そうに見えて、まだ物理法則が解明されていない素材であるが、その物理法則の大部分を解明し、ゲルを医療分野でも安全に利用できる素材にしている。複数の大学や企業と連携し、止血材や癒着防止材、神経再生材など、様々な医療製品の共同開発を実施。

新しい抗がん剤の創生により次世代のがん医療の実現に貢献し、未だ治療方法が確立されていないがん患者に対して治療薬を届けるべく研究開発に取り組んでいる。

この過程において国内アカデミア、投資家、行政機関等との協力体制を築き、日本の創薬エコシステムの発展に貢献していくことも志している。

そして日本発の研究開発型の製薬会社として成長し、日本における新たな医薬品開発の拠点となることを目標としている。

2020年には小野薬品との大口ライセンス契約を結び、今年には40億円の調達を行うとともに、メディパルホールディングスとの業務提携を合意するなど事業を加速している。

新しい抗がん剤の創生により次世代のがん医療の実現に貢献し、未だ治療方法が確立されていないがん患者に対して治療薬を届けるべく研究開発に取り組んでいる。

この過程において国内アカデミア、投資家、行政機関等との協力体制を築き、日本の創薬エコシステムの発展に貢献していくことも志している。

そして日本発の研究開発型の製薬会社として成長し、日本における新たな医薬品開発の拠点となることを目標としている。

2020年には小野薬品との大口ライセンス契約を結び、今年には40億円の調達を行うとともに、メディパルホールディングスとの業務提携を合意するなど事業を加速している。

株式会社ElevationSpaceは、誰もが宇宙で生活できる世界を創り、人の未来を豊かにすることを目指している東北大学発の宇宙スタートアップである。

吉田・桒原研究室でこれまで開発してきた数多くの小型人工衛星の知見を活かし、人工衛星内で実験や製造等を行うことのできる小型宇宙利用・回収プラットフォーム ELS-Rを開発している。

株式会社ElevationSpaceは、誰もが宇宙で生活できる世界を創り、人の未来を豊かにすることを目指している東北大学発の宇宙スタートアップである。

吉田・桒原研究室でこれまで開発してきた数多くの小型人工衛星の知見を活かし、人工衛星内で実験や製造等を行うことのできる小型宇宙利用・回収プラットフォーム ELS-Rを開発している。

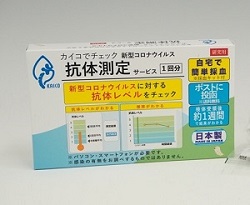

メインプロダクトの開発に加え、医療分野におけるデバイスジェネレーターとして製品開発やアプリケーション開発、重要なコンポーネントの開発を主眼に、

医療分野における「価値の創造」に注力。研究機関、大学の技術シーズ、臨床現場からニーズなどから、より効率的に診断や治療を行えるもの、

そして患者のQOLを高めるものを中心にプロジェクト化し製品リリースを実施している。

メインプロダクトの開発に加え、医療分野におけるデバイスジェネレーターとして製品開発やアプリケーション開発、重要なコンポーネントの開発を主眼に、

医療分野における「価値の創造」に注力。研究機関、大学の技術シーズ、臨床現場からニーズなどから、より効率的に診断や治療を行えるもの、

そして患者のQOLを高めるものを中心にプロジェクト化し製品リリースを実施している。

長距離量子通信(Long Distance Quantum Communication)の社会実装目指す横浜国立大学発スタートアップ。量子通信は、量子コンピュータでも解読不可能な安全な量子暗号通信や、

量子コンピュータ同士を連結し計算能力を増強させる分散量子計算といった、量子時代の社会インフラとして必須の技術である。LQUOMは光源・波長変換・周波数安定化・量子メモリといった

コア技術を基にそれらのシステム化に取り組んでいる。

長距離量子通信(Long Distance Quantum Communication)の社会実装目指す横浜国立大学発スタートアップ。量子通信は、量子コンピュータでも解読不可能な安全な量子暗号通信や、

量子コンピュータ同士を連結し計算能力を増強させる分散量子計算といった、量子時代の社会インフラとして必須の技術である。LQUOMは光源・波長変換・周波数安定化・量子メモリといった

コア技術を基にそれらのシステム化に取り組んでいる。

アイトラッキング式認知機能評価法(ETCA)の社会実装を目的として2019年に設立。ETCAはタブレットのカメラシステムで収集した視線データをもとに、

短時間で認知機能を定量化できるため、認知症の早期発見に役立つことが期待できる。医療機器プログラム、一般向けアプリとしてETCAの実用化を進め、

認知症早期発見の実現を目指す。2022年4月には大塚製薬と販売独占契約を締結し、事業を加速している。

アイトラッキング式認知機能評価法(ETCA)の社会実装を目的として2019年に設立。ETCAはタブレットのカメラシステムで収集した視線データをもとに、

短時間で認知機能を定量化できるため、認知症の早期発見に役立つことが期待できる。医療機器プログラム、一般向けアプリとしてETCAの実用化を進め、

認知症早期発見の実現を目指す。2022年4月には大塚製薬と販売独占契約を締結し、事業を加速している。

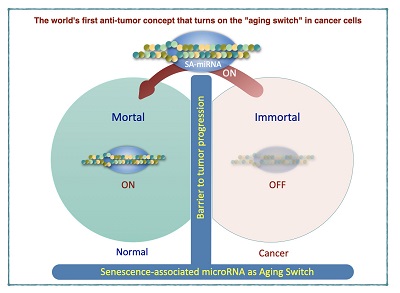

細胞に老化を誘導できるマイクロRNAを用いて、がん細胞に老化のスイッチを入れる新規抗がん剤コンセプトの研究開発を行っている。

広い抗腫瘍スペクトラムと強力な抗がん作用を有するmiR-3140-3pと核酸保護材・A6Kと混合する抗がん剤(開発コード:MIRX002)は、

第一号のパイプラインとして現在、広島大学で悪性胸膜中皮腫に対する医師主導治験のPhaseⅠ試験(単回及び反復投与)を実施中。2024年頃にグローバルPhase IIを予定。

細胞に老化を誘導できるマイクロRNAを用いて、がん細胞に老化のスイッチを入れる新規抗がん剤コンセプトの研究開発を行っている。

広い抗腫瘍スペクトラムと強力な抗がん作用を有するmiR-3140-3pと核酸保護材・A6Kと混合する抗がん剤(開発コード:MIRX002)は、

第一号のパイプラインとして現在、広島大学で悪性胸膜中皮腫に対する医師主導治験のPhaseⅠ試験(単回及び反復投与)を実施中。2024年頃にグローバルPhase IIを予定。

2015年の設立以来、総額82億円を調達し、治験準備に向けた非臨床試験を実施し、心筋細胞の製造方法を確立してきました。2021年3月に第1/2相試験(LAPiS試験)の治験届が受理され、本年後半の投与開始を目指しています。また本治療の海外展開を見据えて、グローバル製薬大手のノボ ノルディスク社と日本のバイオベンチャーの歴史で過去最大、総額約660億円に及ぶライセンス契約を締結している。

2015年の設立以来、総額82億円を調達し、治験準備に向けた非臨床試験を実施し、心筋細胞の製造方法を確立してきました。2021年3月に第1/2相試験(LAPiS試験)の治験届が受理され、本年後半の投与開始を目指しています。また本治療の海外展開を見据えて、グローバル製薬大手のノボ ノルディスク社と日本のバイオベンチャーの歴史で過去最大、総額約660億円に及ぶライセンス契約を締結している。

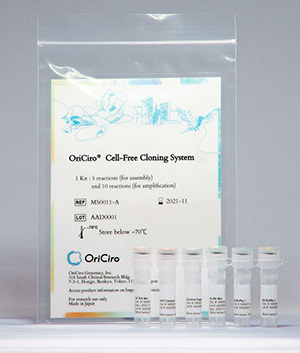

ライフサイエンス分野で新たな成長分野として期待される合成生物学の基盤技術として実用化する目的で2018年12月に設立された。ゲノムサイズのDNAを簡便にかつ高効率で合成することを可能にするDNA断片連結と環状DNA増幅の技術を試薬キットならびに受託研究サービスとして提供している。従来手法では増幅できなかったDNA配列の取り扱いや研究の手間と時間を大幅に省くことで幅広い研究開発活動の発展に貢献している。

ライフサイエンス分野で新たな成長分野として期待される合成生物学の基盤技術として実用化する目的で2018年12月に設立された。ゲノムサイズのDNAを簡便にかつ高効率で合成することを可能にするDNA断片連結と環状DNA増幅の技術を試薬キットならびに受託研究サービスとして提供している。従来手法では増幅できなかったDNA配列の取り扱いや研究の手間と時間を大幅に省くことで幅広い研究開発活動の発展に貢献している。

「Empowering Lives with Connected Machines」をコア・パーパスとし、群制御機能を有するクラウドロボティクスプラットフォームの開発およびプラットフォームを活用したソリューションを提供。既に複数の大手ロジスティクス企業の倉庫で、当社のプラットフォームに接続したロボットが実稼働し、倉庫作業の効率化に貢献。5年後にはグローバルで10%のロボットをプラットフォームに接続させ、ロボット制御プラットフォーマーの地位を築く。

「Empowering Lives with Connected Machines」をコア・パーパスとし、群制御機能を有するクラウドロボティクスプラットフォームの開発およびプラットフォームを活用したソリューションを提供。既に複数の大手ロジスティクス企業の倉庫で、当社のプラットフォームに接続したロボットが実稼働し、倉庫作業の効率化に貢献。5年後にはグローバルで10%のロボットをプラットフォームに接続させ、ロボット制御プラットフォーマーの地位を築く。

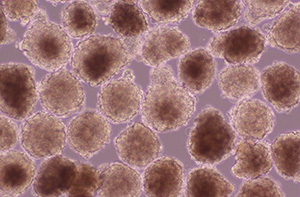

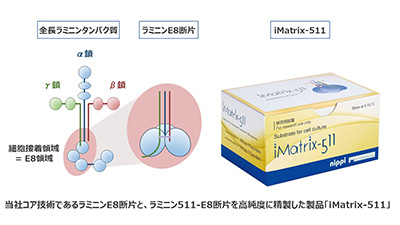

大阪大学蛋白質研究所の関口教授が見いだした、細胞培養基質として有用なラミニンE8断片タンパク質を製品化し、販売を行っている。ラミニン511-E8断片を製品化したiMatrix-511は、多能性幹細胞の培養基質として優れており、臨床グレードのiPS細胞を培養する基質として、世界中で使用されている。細胞種毎に最適な培養基質を提供する、という新たな細胞培養技術を提供するべく、研究開発を行っている。

大阪大学蛋白質研究所の関口教授が見いだした、細胞培養基質として有用なラミニンE8断片タンパク質を製品化し、販売を行っている。ラミニン511-E8断片を製品化したiMatrix-511は、多能性幹細胞の培養基質として優れており、臨床グレードのiPS細胞を培養する基質として、世界中で使用されている。細胞種毎に最適な培養基質を提供する、という新たな細胞培養技術を提供するべく、研究開発を行っている。

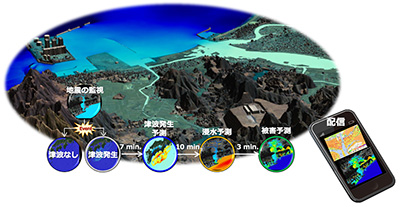

スーパーコンピュータの災害時利用による世界初のリアルタイム津波浸水予測をコア技術とし、津波災害情報配信およびシステムの構築・運用を中心事業としている。

東北大学の津波工学、地球物理学、計算機工学の先駆的な研究成果を活用し、国際航業、NEC、エイツーとの産学連携にて実用化した。

このリアルタイム津波浸水被害予測技術の高度化、イノベーションを進め、国内外での社会実装を拡大し、津波災害の減災に貢献する。

スーパーコンピュータの災害時利用による世界初のリアルタイム津波浸水予測をコア技術とし、津波災害情報配信およびシステムの構築・運用を中心事業としている。

東北大学の津波工学、地球物理学、計算機工学の先駆的な研究成果を活用し、国際航業、NEC、エイツーとの産学連携にて実用化した。

このリアルタイム津波浸水被害予測技術の高度化、イノベーションを進め、国内外での社会実装を拡大し、津波災害の減災に貢献する。

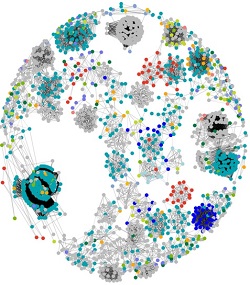

人体の腸内細菌叢のDNA検査サービス「マイキンソー」を提供し、サービスを通じて収集した大規模腸内細菌叢データプラットフォームを用いて次世代のライフスタイル提案技術を開発するヘルステックベンチャー。大阪大学微生物病研究所との共同研究により腸内細菌叢の検査・解析技術を開発し、現在、国内最大規模の検体データを保有している。生活習慣病、循環器系疾患、免疫疾患など様々な「未病」を検知することで、「未病ケア/改善サービス」の実現を目指す。

人体の腸内細菌叢のDNA検査サービス「マイキンソー」を提供し、サービスを通じて収集した大規模腸内細菌叢データプラットフォームを用いて次世代のライフスタイル提案技術を開発するヘルステックベンチャー。大阪大学微生物病研究所との共同研究により腸内細菌叢の検査・解析技術を開発し、現在、国内最大規模の検体データを保有している。生活習慣病、循環器系疾患、免疫疾患など様々な「未病」を検知することで、「未病ケア/改善サービス」の実現を目指す。

「生きている限り自立した生活を実現する」を企業理念に、どんな人でも動き続けることができるよう様々な部位を補助する装置の開発を行っている。主力製品である腰補助用マッスルスーツは2006年から開発。2019年には機能・価格のバランスが圧倒的に優れている「マッスルスーツEvery」発売し、累積出荷台数は1万台を超えた(2020年3月時点) 。

「生きている限り自立した生活を実現する」を企業理念に、どんな人でも動き続けることができるよう様々な部位を補助する装置の開発を行っている。主力製品である腰補助用マッスルスーツは2006年から開発。2019年には機能・価格のバランスが圧倒的に優れている「マッスルスーツEvery」発売し、累積出荷台数は1万台を超えた(2020年3月時点) 。

Xenoma は“e-skin makes everyone’s life HAPPIER and HEALTHIER.“というコーポレートビジョンを掲げ、スマートアパレル(IoT衣服)「e-skin」を展開している。e-skinを通じて、日常生活における楽しみや利便性を向上し、さらに安心安全な社会の実現に貢献するための「予防医療」に繋がる製品やサービスを開発、提供している。

Xenoma は“e-skin makes everyone’s life HAPPIER and HEALTHIER.“というコーポレートビジョンを掲げ、スマートアパレル(IoT衣服)「e-skin」を展開している。e-skinを通じて、日常生活における楽しみや利便性を向上し、さらに安心安全な社会の実現に貢献するための「予防医療」に繋がる製品やサービスを開発、提供している。

「AIで価値を創出し、革新的サービスを提供することにより社会に貢献する」をビジョンに掲げ、創立当時からデータ分析・AIアルゴリズム構築をコアコンピタンスとして、製造・通信・流通・金融など様々な業界でのプロジェクトを通して社会貢献に取り組んできた。これまで培った分析・技術ノウハウを用いて、AIコンサルティング・アルゴリズム構築・開発を提供して新たな価値を創出して社会貢献を目指していく。

「AIで価値を創出し、革新的サービスを提供することにより社会に貢献する」をビジョンに掲げ、創立当時からデータ分析・AIアルゴリズム構築をコアコンピタンスとして、製造・通信・流通・金融など様々な業界でのプロジェクトを通して社会貢献に取り組んできた。これまで培った分析・技術ノウハウを用いて、AIコンサルティング・アルゴリズム構築・開発を提供して新たな価値を創出して社会貢献を目指していく。

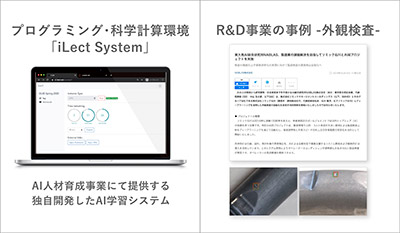

東京大学発のベンチャー企業であり、AI人材教育・育成機関、そして最先端のAI技術、特にDeep Learning技術を活用したソリューションを提供するAI総合研究所である。AI人材育成事業「iLect」を中心に、AIコンサルティング事業・R&D事業を一体で行っている。AI技術の社会実装を様々な形で実現し、人・テクノロジー・社会問題を繋げることで、人が人らしく生きられる社会の実現を目指す。

東京大学発のベンチャー企業であり、AI人材教育・育成機関、そして最先端のAI技術、特にDeep Learning技術を活用したソリューションを提供するAI総合研究所である。AI人材育成事業「iLect」を中心に、AIコンサルティング事業・R&D事業を一体で行っている。AI技術の社会実装を様々な形で実現し、人・テクノロジー・社会問題を繋げることで、人が人らしく生きられる社会の実現を目指す。

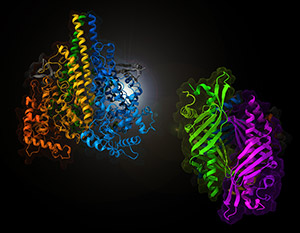

医薬品の創薬スタートアップは多数存在するが、当社は世界的にも数少ない農薬に特化した創"農"薬スタートアップ。既存の農薬開発では、候補化合物を直接病害虫に投与する”ぶっかけ探索法”が主流である。一方、当社はターゲットタンパク質の結晶構造に基づいて化合物デザインを行い、対象病害虫のみに作用する分子標的農薬を実現する。持続的農業に貢献する『硝化抑制剤』や、特定の害虫のみに作用する『殺虫剤』などを開発中。

医薬品の創薬スタートアップは多数存在するが、当社は世界的にも数少ない農薬に特化した創"農"薬スタートアップ。既存の農薬開発では、候補化合物を直接病害虫に投与する”ぶっかけ探索法”が主流である。一方、当社はターゲットタンパク質の結晶構造に基づいて化合物デザインを行い、対象病害虫のみに作用する分子標的農薬を実現する。持続的農業に貢献する『硝化抑制剤』や、特定の害虫のみに作用する『殺虫剤』などを開発中。