トピックス

新たな戦略的創造研究推進事業(ERATO)に決定した5人に、研究内容と意気込み、エピソードを聞く

科学技術振興機構(JST)は1日、戦略的創造研究推進事業(ERATO型研究)の新しい研究領域リーダー(総括)として、わが国トップクラスで、独創性に富み、科学技術の地平を切り拓く意欲的な研究者5人を決定した。これを機に研究の分かりやすい説明と意気込み、ひと柄を取材した。プロジェクトには5年間で最大12億円の研究費が支援される。

(年齢は2011年8月1日現在)

「斎藤全能性エピゲノム」

斎藤通紀(さいとう・みちのり)・京都大学大学院医学研究科教授(41)

生命の根源であり、遺伝や進化を左右する生殖細胞のメカニズムを、マウスや霊長類のカニクイザルを使って解き明かそうという挑戦的な研究である。

DNAは生物の基本骨格である。細胞の中に含まれる全DNAの集まりはゲノムと呼ばれ、生命の「台本」と考えられる。複雑な生物では、台本の中のどの情報を使用しどの情報は使用しないかを、そこに付いた「様々な色の付箋紙」に相当するDNAやたんぱく質上の修飾がコントロールすることが分かってきた。こうした「付箋紙」を含めた「台本」の全体をエピゲノムと呼び、細胞機能を制御する本質として注目されてきた。

この「付箋紙」は、がんや遺伝病はもちろんのこと、細胞の分化、増殖や老化などを進めたり抑制したりするスイッチの働きをする。最近では生命現象を司る“主役”ともみられている。

おもしろいことに、生殖細胞には様々な色の「付箋紙」を一度全部はがし完全に貼りかえるエピゲノムリプログラミングと呼ばれる機構があることがわかってきた。この機構が、生殖細胞が個体を形成する能力(全能性)に大きく関与するらしい。

マウスを使い、2002年に、ほ乳類の細胞が卵子、精子の生殖細胞になる過程を分子レベルで世界で初めて提唱した。さらに生殖細胞に必須な遺伝子群の発見やその働きの解明などで、英科学雑誌『ネイチャー』などに何度も論文が掲載されている。

ERATOでは、マウスを使って生殖細胞の発生機構の解明を深め、試験管の中で卵子や精子を再現させることにも挑む。また霊長類のモデルとしてカニクイザルを使い、ES細胞(万能細胞)の基本的仕組みがマウスとどう違うかを調べる。これらの研究で欠かせないのが、数の少ない細胞からのエピゲノムを測る技術で、微量測定の開発にも取り組む。

こうした研究は、生命の基本原理の解明だけでなく、がんやある種の病気が起きる仕組みの解明にもなる。患者一人一人に合った診断、治療を可能にする将来の高度な個別医療には不可欠な知識であり、倫理基準作りにもつながるだけに、欧米のトップクラスの研究所が先を行く。

斎藤さんは「ERATOの5年間で、日本の後れた部分を挽回し、さらに独自の研究を展開させたい」と意気込んでいる。

◇

発生学、再生医学界のホープである。

科学技術振興機構(JST)が実施する基礎研究支援制度は研究者の注目が大きい。その代表的な3つの大型研究資金である「若手個人型研究(さきがけ)」、「チーム型研究(CREST)」と、卓越した研究者をリーダーとする「独創型研究(ERATO)」の3つを、41歳までに総なめした。32歳で理化学研究所のチームリーダーにも就いたという早成タイプだ。

この10年間、欧米の一流の学術誌に毎年ほぼ1本の割合で論文が掲載されてきた。流行を追わず、常に挑戦的な独自の研究スタイルを貫いている。京大の恩師で私立灘中・灘高の先輩でもあった故・月田承一郎京大教授の教えでもある。

「ジャーナル(専門誌)を読みすぎて流行を追うな」「凡人の独創性とは、教科書の中に自分の成果を一つずつ積み上げることだ」。この言葉がきっかけで、当時は手がける人のいなかった後天的な遺伝子制御のエピゲノムの研究に入った。

「美しい構造の下に美しい分子がある」。これも電子顕微鏡による分子生物学の形態を極めていた月田教授の名句である。臨床研究に進むかどうかで迷った時に、同教授の講義に感動し基礎研究の道を選んだ。

かといって研究一筋の硬さはない。明るい性格だ。故郷の兵庫県尼崎市では、昆虫採取に興じる生物少年だった。高校の先生の影響で、サル学と探検部に憧れて京大医学部に入った。

世はバブル期で、家庭教師やカラオケパブでのアルバイトにも熱を入れた。そこで知ったのが社会派歌手の浜田省吾の歌だった。今も度々コンサートに出かけるという大の“ハマショウ”ファンだ。

「何よりも彼の歌詞が好き。歌は個人的な祈りとのメッセージもいい」「論文も同じだ。思いを込めたメッセージが書けて、その積み重ねがサイエンスになることを目指したい」。趣味の話をしていても、いつの間にか仕事につながってしまう。

でも休みはきちんと取っている。積極的に小学3年生と幼稚園(3歳)の男の子を連れて、京都市内の修学院離宮の近くでカブト虫を採集する。子ども時代の自然体験が、いつか独創を育むと信じている。

最近は琵琶湖近くの棚田にまでタガメ採りに行くようになったが、「体長10センチもある大型なのに、ちっとも姿を見せなくてね」

悔しがるようすは、すっかり子煩悩の父親の顔に戻っていた。

(浅羽雅晴)

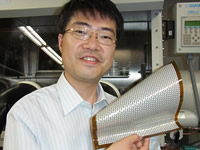

「染谷生体調和エレクトロニクス」

染谷隆夫(そめや・たかお)・東京大学工学系研究科教授(42)

プロジェクト名は「染谷生体調和エレクトロニクス」。これまでの集積回路(LSI)は機械の部品向けで「硬い」素子だったが、これからは生体の中でもうまく馴染むような「柔らか」な有機材料を目指す。将来は脳に装着してその仕組みの解明や、てんかんの患者の治療などへの応用も視野に入れて、基礎的な検討を開始する。

身近な電子機器に使われる集積回路は、シリコン素子のような硬い材料を極限まで微細化し、演算速度と記憶容量を高めてきた。それも50年で技術的な壁が立ちはだかってきた。新たな方向としてシート状の柔らかい大面積型の素子によって、生体や環境との調和を図ろうとの提案が出されている。

染谷さんはソフトな電子回路開発のトップランナーとして知られる。2004年に世界で初めて有機トランジスターを使った大面積センサーを開発し、その後伝導性や耐久性を高めた。さらに2010年には伸縮自在の有機ELディスプレーや、くちゃくちゃに折り曲げられるフレキシブル有機トランジスターを実現した。ロボットの手型をした電子人工皮膚(Eスキン)などが新聞や雑誌をにぎわせている。

ソフトな電子回路とは、脳や神経細胞から出る微弱で大量に行き交う電気信号や化学信号を、高速、高精度で同時にとらえる全く新しい素子だ。ERATOでは、まず塗るだけで生体内の信号を感知できる「バイオゲルインク」に取り組む。脳の細かなシワに密着し広範囲に覆うことのできる数ミクロン(ミクロンは1000分の1ミリ)の薄さのEスキンなどを開発し、生体と調和できる画期的なエレクトロニクスを追究する。

伸縮できるゴムシート状の素材まではできた。次はカンテン状の「ゲル」素材を狙う。その先に人体(液体)がある。

「液体に近づくほどエレクトロニクスは扱いが難しくなる。だが、ゴムとゲルは物性的には近い存在だから、ここを是非乗り越えていきたい」。計算されつくした夢の階段を、着実に上っている。

◇

「落選するたびに、次の戦略を真剣に考えるようになった。そんな時にこそ、良いアイデアが浮かぶものです」

憧れのERATOに4度推薦を受けて応募したものの、たて続けに落選した時の話だ。ひょっとして、落選がこの人を育てる貴重な機会となったかと、思わせる口ぶりである。

有機物質を使ったトランジスターで伸縮自在な集積回路(LSI)を世界で初めて開発。シート状のセンサーを付けてロボットの手の形に仕立て上げた電子人工皮膚(Eスキン)は、驚くべき先端技術として米雑誌「TIME」の表紙に紹介された。

次々に評判を呼ぶような奇抜な研究の大切さを、米国コロンビア大学とベル研究所での2年間の留学で学んだ。中途半端では超一流の研究者たちの渦に飲み込まれてしまう。ピシリと存在感のあるオリジナリティーが不可欠なことを痛感させられた。

東京学芸大附属竹早小学校から中学、高校と附属に通い、東大工学部へ。「東京・文京区から出たことがない」という正真正銘の都会育ちだ。

父・常雄さんは機械工学が専門の元東大工学部教授で、「父の背中を見ながら、自然にこの道に入った」という。小学6年生と1年生の娘さんとは、近所の動物園や植物園をよく散歩している。

東大大学院では半導体量子構造の権威、榊裕之教授についた。助手、准教授の6年間は量子ナノデバイスの権威の荒川泰彦教授と、常に花形教授のそばにいた。

この7年間で欧米の主要学術誌に15、6本の論文が載った。新聞、雑誌には300件以上も紹介された。「講師や准教授と、大学院生6人の少人数の仕事としては、効率は良いはずです」と自慢する。

メディアで使われた写真は全て自分で撮影したものばかり。中学時代に天文部で撮り続けた星雲写真の腕が役立った。

「榊教授のプロジェクトをお手本にして、次のERATOの研究リーダーの養成も考えたい」と、先の先を考えている。

高校、大学の合唱団でバスを担当し、ハーモニーを引き立てる指揮者も経験しているだけに、その“腕”が役立つ日もやって来そうだ。

新しく打ち出した「生体調和エレクトロニクス」の開発は、幾つもの越えるべき山がある。人間に安全な生体材料をいかに安定して作るか。将来、人体に組み込むには倫理面での対応も要る。社会的な合意を得て、ひとに嫌悪感を持たれないように、適切な説明力も必要とされる。

これから産みの苦しみを味わうだろうが、それは少数の開拓者だけに与えられた特権でもある。

(浅羽雅晴)

「金井触媒分子生命プロジェクト」

金井求(かない・もとむ)・東京大学大学院薬学研究科教授(44)

プロジェクト名は「金井触媒分子生命プロジェクト」。現在の合成法では手が付けられなかった複雑な構造をした薬を、全く新しい手法で創り出すことを狙っている。さらに生体内の酵素と同じ、あるいはそれを凌駕(りょうが)する働きを持つ人工触媒を創り、人体に埋め込んで触媒自体を薬にしてしまうという新しい治療法の可能性も標的にしたERATOにふさわしい挑戦的なプロジェクトだ。

金井教授は、プロジェクトが目指すものを「第4の治療パラダイム」と呼んでいる。ペニシリンの発見に始まる「低分子の薬によって生命が守られる時代の到来」が第1のパラダイム。第2のパラダイムは、抗体やタンパク製剤という体の中にあるものを使う治療法。第3のパラダイムとされるのが、山中伸弥・京都大学教授によって切り開かれたiPS(人工多能性)細胞などによる細胞のメカニズムを利用して治療する方法という。

第1のパラダイムでは、有機化学者が創薬に大きく貢献した。昨年、鈴木章、根岸英一両氏のノーベル化学賞受賞で広く知られたように、両氏の業績であるクロスカップリング反応は、薬の合成にも応用されている。しかし、第2、第3のパラダイムでは有機化学者の出番はなかった。

金井触媒分子生命プロジェクトが目指すのは、地球で普通の条件の下、つまり酸素が多い環境下で働き、安定的な分子から有機分子の骨格を合成できる触媒をつくることだ。パラジウムのような希少金属ではなく、実際に生体内で働いている鉄のようなありふれた金属の力を借りる。そう言うと自然界で光合成を行っている触媒が想定できるが、単に生体を模倣したものをつくろうとしているわけではない。

「生体での触媒の機構を学びながら、それを人類が持つ最も強力な有機合成法であるポリマー合成のような反応の考え方と組み合わせて複雑な分子を簡単に合成できる触媒」を目指している。

それによって、現在、皆が最初からあきらめてしまっている複雑な構造をした効果の大きな薬を創る道を開こうというものだ。

◇

薬学部を選んだのは希望通りだったが、有機化学の研究室に配属されたのはくじ引きで負けたから。しかし、この偶然が今回の挑戦的なプロジェクトにつながったから研究者の人生も面白い。

東京大学の薬学部は、薬学イコール総合科学という考え方が伝統的に強い。すべての分野がバランスよく発展していかないと全体の発展はない、という考えが脈々と受け継がれている。学生が4年生になって研究室を選ぶ時、すべての研究室に1人(現在は2人)は配属されるという決まりがある。ある研究室に希望者が集中した場合にとられる方法がくじ引きだ。負けた方は希望者がいなかった研究室に回される。

「生物の発生とか形態形成をやりたかった」のだが、くじで負けて配属されたのが有機化学の研究室だった。

しかし、そこで古賀憲司教授(故人)という素晴らしい指導者に巡り会ったことで研究者の道に進む覚悟ができる。

最初は希望しなかった有機化学を20年間研究し、1年前、教授になった時に次なるチャレンジに思い至る。薬学部に身を置く有機化学者として、生命の方を向き有機化学を次のステップへと進めていく、という選択だった。

だから薬学にこだわる。「多くの大学の薬学部が6年制になったことで、薬学の研究基盤がかえって弱くなることが心配だ。ERATOのプロジェクトは、薬学全体がいただいた、と思っている。もちろん理学、工学の人たちにもプロジェクトへの参加をお願いし、多角的な人材を結集したい」

東京大学の薬学部は教養学部から学部後期課程へ移るときに、トップクラスの点数が必要である。つまり人気学部だが、世間一般では「薬学部―薬剤師―女子学生が多い」という連想をする人が少なくない。

「薬学部に進むと決めた時、何でそんなミーハーな所に行くのか、と親に言われた」

生まれは東京だが中学1年まで千葉県我孫子市で育つ。利根川と手賀沼に挟まれた地域で、周囲に田んぼもあった。「お前、『顔中、目』だったな」と中学校の先生に言われたことをよく覚えている。理科、数学は得意だった。

高校は駒場東邦高校。「中、高を通じて山岳部で、多分、そのころから自然は好きだったと思う。キノコや高山植物、野鳥の名前を覚えるのも好きだった。生命というのに関心を持つようになったのも多分そうした経験から」

最終的に目指すのは、自身「第4の治療パラダイム」と呼ぶ「触媒医療」。人工触媒システムを人体に埋め込み、病気を治療するという挑戦的な目標を掲げる。

「教授になった1年前にがらっとテーマを変えて、チャレンジングなことをやるよと言った時に、物怖じする学生が少なかった。逆にそういうことをやりたいと言った学生が多い」

大きな成果が期待できそうだ。

(小岩井忠道)

「秋吉バイオナノトランスポーター」

秋吉一成(あきよし・かずなり)・京都大学大学院工学研究科教授(54)

人体の必要な場所に、確実に薬剤やある種のタンパク質を送り届けるためのナノ(10億分の1)レベルの微細なカプセルなどを開発する。いわば“宅配便”の運搬車(キャリア)作りともいえる。がんの病巣に直接抗がん剤を運ぶものは他にもあるが、秋吉さんはカンテンのようなゲル状物質の極微細化によって新機能のキャリアを開発。生体計測や診断応用のためのバイオ材料作り、再生医療などへの幅広い応用を目指す。

最も進んでいるキャリアの研究は、がんを攻撃する司令塔に抗原のタンパク質を送り届ける免疫治療法だ。ところがタンパク質は不安定のため、途中で熱などによって固まり機能を失いやすい弱点がある。

人体の優れた機能には、タンパク質の弱点を守るために「シャペロン」と呼ばれる介添え役の分子システムがある。秋吉さんはシャペロンの機能をまねた化学物質を設計し、世界で初めてシャペロン型キャリアの作製に成功した。こうしたナノゲルによるがんワクチン療法は、三重大学珠玖教授との共同研究で既に食道がんの患者の医師主導型治験に成功している。

微細なナノゲルを積み木細工にして均質で大きな面積の素材を作るのも新たな挑戦で、歯のインプラント治療の土台になる骨の再生治療も夢ではない。

こうした革新的な研究には、博士号を取得したばかりの若手で元気な研究者の力が不可欠となる。高分子化学、糖鎖工学、分子生物学、免疫学、再生医学から材料科学まで、幅広い分野から優秀な人材が集められるかどうかが成否を左右する。九州大、米国パデュー大、長崎大、京都大、東京医科歯科大など5大学を渡り歩いた秋吉さんの多彩な経歴と人脈が、ここで大きくものをいうに違いない。

◇

「根岸先生に師事していなかったら、恐らく今の私はなかったでしょう」。昨年ノーベル化学賞を受賞した根岸英一教授を、恩師と尊敬している。

九州大学で博士号を取得後、米国パデュー大学の根岸研究室に留学し、2年間研究づけの毎日を送った。

「疑問は日をまたがずに解決すべき」。

根岸先生は結論がでるまで徹底的に議論し、研究に関して曖昧さや妥協を決して許さなかった。白熱する議論はしばしば数時間におよんだ。科学の厳しさや研究者としてのフェアな姿勢を学んだ。

出身は北九州市。私立明治学園中学では軟式野球部の内野手を、県立小倉高校時代には生物部海洋班で魚釣りに明け暮れた。大学でも生物研究部で、沖永良部(おきのえらぶ)島や与論島に出かけ素潜りに興じたという南国のアウトドアー派だ。

祖父が九州大に合成化学科を作った教授だったから、化学には多少の関心はあった。でもこの道に進む直接のきっかけは、高校の化学の先生だった。「化学は真実一路」を度々繰り返し、論理的な化学の面白みをたっぷりと教えてくれた。

「最大の恩師は」との質問に、公私ともに世話になった村上幸人・元九州大学教授の名を挙げた。村上さんは生物の優れた機能を人工的に作る生物模倣化学の先駆者であり、今の研究の原点となる生命の化学の面白さを教えてくれた。また、医学と工学の異分野連携の大切さを教わった砂本順三・元京都大学教授は、秋吉さんの独自の研究スタイルに大きな影響を与えてくれた。

ところでERATO30年の歴史で、ひげを生やした研究リーダーは珍しい。理由を聞くと愉快な裏話があった。パデュー大学のあるインディアナ州は保守的な土地柄だ。「童顔だったためか、アルコール飲料を買いに行く度に、年齢を問われる。面倒なのでヒゲ面にすると、一発で効果が現れた」とか。以来続けているのだという。

イメージ作りによる説得力の重要性にそこで目覚めたのだろうか。学術イメージ先行型の独特の造語がポンポン飛び出す。バイオインスパイアードナノ微粒子、ナノゲルテクトニクス、人工シャペロン機能…。

米国の酒屋さんをヒゲで納得させた。難解な研究内容も、常に笑顔を絶やさない柔和な表情で説明されると、ついつい分かったような気にさせられるから、何とも奇妙である。

(浅羽雅晴)

「浅野酵素活性分子」

浅野泰久(あさの・やすひさ)・富山県立大学工学部教授(58)

プロジェクト名は「浅野酵素活性分子」。新しい酵素を持つ微生物を探索し、安全で効率の良い物作りや病気の診断法をみつけだす研究だ。わが国の伝統的な発酵・酵素技術に分子生物学の知見を入れて磨きをかけ、環境に適した産業としてのグリーンテクノロジーに高めようとしている。

欧米では微生物や細菌はほぼ病原菌と同義語で、人に害を与える「敵」とみなされてきた。ところが日本では、身近な食べ物の保存や味付けに微生物を積極利用し、共存してきた古い歴史がある。

資源小国といわれる日本だが、微生物に関しては実は世界的な資源大国なのだ。温和で雨が多いという生息しやすい環境が幸いしているためで、土壌1グラムの中に1億個近い微生物が生きている。

こうした微生物のなかから、特定の働きを持つ酵素をひとつひとつ探しだすのが根気のいる難しい仕事。うまく見つかれば、安全で効率的、かつエネルギー消費の少ない、新しい物作りの「微生物工場」につながる。時には危険な試薬などを使って公害をたれ流した西欧型の物作りを一変させると期待されている。

発見した人工甘味料の原料の一つが、放置すると子どもの脳の成熟に影響を与えるフェニルケトン尿症の診断薬につながり、これまで500万人もの赤ちゃんの診断に使われた。またイノシンの酵素リン酸化反応を見つけ、味の素と共にうま味成分のイノシン酸の工業生産に成功。紫綬褒章や日本農芸化学会賞、日本バイオインダストリー協会賞などを受賞した。

すっかりお手のものとなった微生物の利用、拡大に留まらず、「ERATO研究では飛躍的な研究成果が要求されるので、従来の延長でないものを目指したい」と、新たな決意に燃える。

ほとんど利用法の分かっていない動物の酵素やタンパク質、植物の酵素など新しい資源探査に挑戦し、未知の分野を切り開こうとしている。

◇

バイヤク(売薬)からバイテク(生命工学)のメッカへ――。伝統の発酵技術を土台にした新たな微生物工場作りを、富山の地場産業にと意欲を燃やす。

富山市中心部から10キロほど南の神通川沿いの婦中町の生まれ。豊かな田園で奔放に遊び回った。ノーベル化学賞に輝いた島津製作所の田中耕一さんは、市立芝園中学、県立富山中部高校の6年後輩にあたる。

当時は公害が大きな社会問題に上った。自宅近くの大工場からも悪臭やアンモニアが溢れ、木が枯れたり自転車がさびたりしたのを経験している。それも曾祖父が誘致した工場だけに、内心、責任も感じたという。

「これからは農芸化学の時代だ。公害を出さず、発酵などで活発な研究ができる」。高校時代の恩師から勧められ、京大農学部へ。ビール会社にでも就職すれば、CMで盛んに宣伝しているハワイ旅行も夢ではなかろうと、軽い気持ちで進んだ。

京大の恩師の山田秀明教授は、酵素を使った物作りの先達。ペニシリン製剤の一部やパーキンソン病の薬の実用化につなげた。バイオテクノロジーの言葉すらなかったが、アミノ酸発酵や微生物による物質合成と応用は、当時から世界の先端を走っていた。研究の面白みに目覚め、就職するつもりが大学院進学へと舵を切った。

染料や合成樹脂の原料になるアクリルアミドを、微生物で合成できることを偶然に発見したのが博士課程だった。その後、人工甘味料の原料が予想外に子どもの脳障害の診断薬にもつながるなど、たくさんの成果を挙げた。申請中も含めた約100件にも上る特許は、「偶然の産物が多い」と謙遜する。

微生物の菌を相手にする研究だけに、菌とじっくり対話し、菌の心を読み解けないと良い発見にはつなげられない。よく知る人は、「繊細な菌の能力を引き出す観察力と洞察力は人並み外れ、研究にかける粘り強さもすごい」と手放しの評価だ。

趣味はチェロとバイオリン演奏。時間を見ては自宅で妙なる音作りに耳を澄ます。中学から大学まではスキー競技の選手というスポーツマンだった。弦楽器演奏と運動競技。この二つの特技が、繊細さと根気のいる微生物探査のカギを握っているのかもしれない。

バイテク産業の拠点を目指す県立大学の創設に誘われて20年になる。今年6月の紫綬褒章受章と、ERATO研究リーダー就任との二重の朗報は、同大初の栄誉となった。

新興国での安価な物作りが進む。これに対抗できるような微生物利用のグリーン産業をどう発展させるか。これからの20年、基礎研究と地場産業の振興を目指すバイテク・富山の将来が、この人の肩に重くかかっている。

(浅羽雅晴)