カテゴリーI

南海トラフ地震などによる大災害時においては大きな被害が予想されるなか、都市部をはじめとして、地域コミュニティに対する継続的で十分な量の情報提供の有効性が明らかになった。一方で、地域コミュニティが希薄な地区では要援護者や要配慮者、あるいはその方々を支援できるリソースを見つけ出すのが困難であり、地域防災活動に大きな課題を抱えている。コミュニケーションを通じてそれらを解決するための方法論は確立されているとは言えず、そのようなコミュニティづくりのツールも存在しない状況といえる。

本プロジェクトは、「要援護者の災害時救援と平時の見守り」という防災・福祉両面からの視点を通して、現場住民や福祉関係者などの防災意識醸成と連携体制づくりを促進するためのツールとして利用する、住民主体・参加型手法『LODE(Little,Old, Disabled people's Evacuation)』の普及モデルを開発することを目的とする。具体的には、複数のモデルコミュニティにおいて住民組織や地区社協などの普及の担い手となる関連団体と協働しながら、手法の体系化を実施し、実効性が高くかつ広く普及力のある標準的な手法の開発を目指す。

本プロジェクトは、自助からの防災力・復興力を高めるための住民主体・参加型手法『LODE』の普及モデルを開発することを目的とする。

LODEは、様々なタイプのコミュニティの現場において、「要援護者の災害時援助と、平時の見守り」という防災・福祉両面の視点から、住民や福祉関係者等の防災意識醸成と、連携体制づくりを促進するためのツールである。

研究開発にあたっては、実効性と普及力のある標準的手法とするために、複数のモデルコミュニティにおいて住民組織や地区社協等の普及の担い手候補等と協働しながら、手法の試行調査や分析、体系化等の検討を行う。

地域コミュニティが希薄な地区では、住民相互の助け合いが期待しづらく、大災害発生時はもちろん、平時においても「要援護者(とりわけ高齢者)の見守り・福祉」という問題を抱えていることが多い。

こうした問題に主体的に向き合っていく地域住民主体を支援するために考案されたのが『要援護者の発見・認知・支援とそのためのコミュニティ強化に重点を置き、戸建て住宅地区だけでなく中高層住宅地区でも取組むことができる防災・福祉ワークショップ:LODE(ロード)』である。

中高層住宅が多い地区でも取組みが可能であり、地域の要援護者を見守っていく住民意識を醸成しながら、社協等の地域密着型社会システムの活用を考えていく手法を開発する。

本プロジェクトでは、次のように「モデル手法の設定」+「地域での試行調査と分析によるモデル手法の修正検討」というスタイルによって研究開発を進める。

①LODE各モデル手法の仮設定

1、コミュニティタイプ別実施手法

2、LODE実施・普及人材の育成方法

3、各タイプ別実施方法を含めたLODE手法の体系化

4、自助・互助力の向上を測るための、或いは自助・互助力の向上に有効と思われる指標等

5、個人情報の収集と管理方法に関する調査方法

②モデル手法の第1次試行調査・分析、及び手法の修正検討

③モデル手法の第2次試行調査・分析、及び手法の修正検討

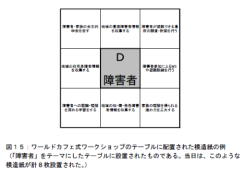

一次試行調査として異なる特徴を持つ8地区でLODEとしてのワークショップを実施した。その経験からLODEワークショップとして有効なコンテンツを構築してきている(思いや情報の提供、創作活動、図上作業、等)。その中で地域のコーディネーターやワークショップ実践者としての人材も発掘・育成されてきている。今年度はこうした地区からの持続的活動と共に新たに対象を広げながらさらに内容を充実させていく。また平行して被災地や防災・福祉関係者へのヒヤリング等を通じて、福祉、防災、個人情報などに関する情報を収集、分析してきた。さらにLODEとして難しくもあり重要なのが、特にD(障がい者)の分野であると考えられる。これらの視点も含め各情報収集・実践活動からLODEの体系化に向かう。

【独自性】

・防災と平時の要援護者見守りを兼ねる取り組み

・「要援護者に関する学習」による住民の福祉理解力強化

・社協など"やや形骸化していた社会システム"を普及の担い手として活用

・人体の免疫システムとの対比・対照を意識した手法の体系化

【新規性】

・より脆弱性を顕在化させる「今LODE」と「5年後LODE」

・立面図方式の中高層住宅図上災害訓練ワークショップ

【得意な手法】

・女性等を惹き付ける導入ワークショップの活用(楽しさ・親しみやすさや感動体験を普及力に生かす)⇒仮称「赤福餅型手法("魅力的な導入"と"防災学習"が一体となった手法)

・LODE百人物語などの個人観察、キーパーソンづくりの観察調査

いつ、どこで発生するか分からない大災害に備えることは、いま緊急課題ですが、同時にそれは、人とコミュニティの力を磨く優れた機会でもあると考えています。

災害という非常事態、それは一人ひとりの暮らしや生き方、まわりの人々や環境に対する思いや関わり、これらにあらためて目を向けることに繋がります。それは豊かな地域社会創造に向けた扉の一つとなるはずです。

本プロジェクトでは、そのことへ弱者の視点から見つめ動くことを促す手法と経験を体系化したいと思います。

LODEを「弱者の視点からすべての人・環境に優しい豊かな社会づくりを目指す手法」へと高められるよう尽力する所存です。

自宅にいながらも避難に支援を要する「避難行動要支援者」や「要配慮者」が増え続ける状況に対し、行政中心の避難支援計画はもはや限界を迎えています。最大の課題は、現在の社会において地域コミュニティ、とりわけ都市部のコミュニティが希薄になっていることです。このプロジェクトでは、要支援者の認識・支援とそのためのコミュニティ力強化に重点を置き、戸建て住宅地区だけでなく中高層住宅地区でも助け合うことができる防災・福祉コミュニティづくりのためのワークショップ:LODE(ロード)の開発に取り組みました。

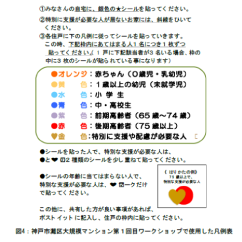

子供(Little People)、高齢者(Old People)、障害者(Disabled People’ s)の視点から災害回避(Evacuation) を考えるという目標から、それぞれの頭文字をとって名づけられたLOAD(ロード)とは、学区周辺の平面地図や、集合住宅の簡易立地図面の部屋に、高齢者や子供、障害者など災害弱者の人たちが住んでいることをシールの色で分類して貼ることで可視化し、どのような住民が住んでいるかを把握・推測しながら自分たちの避難行動などについて考えるワークショップ手法です。参加住民の自己紹介からはじまり、現在の近隣住民や身近にいる要支援者について学び、現在、5年後と、住民世帯の変化を把握していきます。そのことで、住民が、我がこと意識をもって地域が抱える脆弱性や支援力を可視化できるプログラムになっています。

各地での実践によって、ベースとなる「基本LOAD」、補完的な「子どもLOAD」「障害者LOAD」、人材育成のための「育成LOAD」というようにLOADワークショップを対象コミュニティや目的に合わせて整理し、使い分けるようにすることで、LOAD手法の体系化と標準化を試みました。

ワークショップをやりっぱなしにするのではなく、実施内容の見直しや地域の状況を継続的にチェックするためにLODESTARチャートを開発しました。テーマを決め、参加者の意見や課題をポストイットで貼り集め、曼荼羅状に整理して意見の傾向を分析する方法です。参加者の発言も活発になり、活動のチェックリストとして利用できるだけでなく、今後の活動目標(中目標、小目標)の設定にも役立つものと期待されます。

関西のあるマンションでは、「マンションの戸割立面図の各住戸のスペースに、まず住人の姓を記入する」という簡単な課題を課したところ、最初は半分も記入できなかったのが2年後にはほぼ完全に記入できるようになり、さらに要支援者個別支援計画まで検討できるレベルに成長していました。

3年間の研究開発において、各地での実践が繰り返され、さまざまな人材の育成にもつながりました。育った人材は3つに分けられます。ファシリテータータイプを目指す人と企画者タイプを目指す人、トータルコーディネータータイプを目指す人です。地域での基本LOADワークショップや子どもLOADワークショップに身を置くOJTによる習熟が基本。模擬体験を実施する育成LOADワークショップは効率的な人材育成法でした。また、ワークショップの以外のときにも地域の多様な人と積極的にふれ、触発し合うことや地域の課題や考え方を共有することも有効でした。

今後全ての現場で、 当プロジェクトチーム メンバーが出向き講師やファシリテーターを担う「直営ワークショップ」にはマンパワーの限界があります。本研究開発において育った伊丹市のキーパーソンたちのような人材を育成していかなければなりません。当面は、伊丹市のようなある程度自力で展開していける現場になるようにサポートし、その成功事例から全国に発信していくというスタイルでの普及・展開を目指す必要があります。既に、松坂市(障がい者)、多摩市(⾼齢者)など、いくつかの地域やテーマで⼈材育成の広がりもみられます。