JSTnews

JSTnews 2020年9月号

JSTnewsは、国立研究開発法人科学技術振興機構(略称JST)の広報誌です。

P.02特集― 国際的な英知を結集 新型コロナウイルス対策に挑む

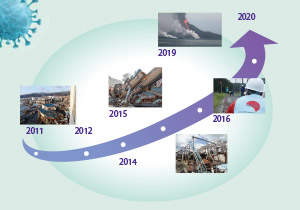

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大は世界共通の脅威となり、人々の健康のみならず社会や経済にも重大な影響を及ぼしている。この状況を打破するために科学技術が果たすべき役割は極めて大きく、国際的な英知を結集して対策に取り組むことが必要だ。JSTは4月上旬に国際緊急共同研究・調査支援プログラム(J-RAPID)の発動を決定し、11件の課題を採択した。9月号特集ではこのうちの4件について、研究・調査の内容や研究者の思いを紹介する。

P.03特集― 下水中のウイルスを検出し 地域の感染状況を捉える

下水中に存在する新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)から感染者の存在を探ろうと新たな研究を開始したのが、山梨大学の原本英司教授だ。2月下旬、中国の研究チームが感染者の便からウイルスを検出したという報告がきっかけだった。学生時代からノロウイルスなどの下水疫学調査に取り組んできた原本さんは、下水中のSARS-CoV-2を検出し感染状況の把握や感染拡大の防止に生かすことを目指す。

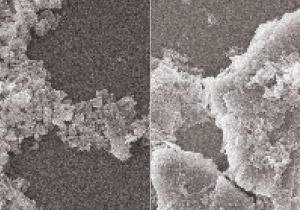

P.04特集― 安価な紙センサーと機械学習 数分以内のウイルス検知を目指して

COVID-19の診断ではPCR検査が使われることが多い。しかし、感度は70パーセント程度に過ぎず、時間がかかる。また、スタッフには高い専門性が求められるため人手が足りず、検査機関の負担は大きい。東京大学の南豪准教授はこの問題を解決すべく、紙を基板とした安価なセンサーデバイスを作製し、機械学習による画像処理アルゴリズムと組み合わせた新たなシステムを開発しようとしている。

P.05特集― 子供たちの声を届けたい 全国調査で拾い上げ、社会へ

COVID -19の拡大により、子供たちを取り巻く環境は劇的に変化した。その影響を懸念し、7~17歳の子供と17歳以下の子供の保護者を対象とした「コロナ×こどもアンケート」を実施するのが、国立成育医療研究センターの森崎菜穂室長の研究チームだ。「休校や授業再開などは大人が決めてしまいます。だからこそ、子供たちの声をしっかりと拾い上げ、発信することが大切です」と、その意義を強調する。子供たちが置かれた状況を伝え、教育・保育施設など子供に関わる団体に役立ててもらうことが狙いだ。

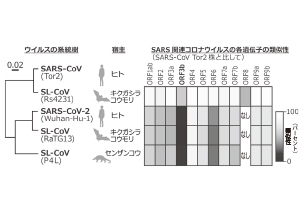

P.06特集― 実験とゲノム解析で迫る ウイルス伝播と病原性の謎

世界で猛威を振るう新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)は、コウモリからヒトへと種を超えて伝播したといわれている。コウモリからは近縁種のコロナウイルスが他にも数多く見つかっているが、ヒトへ感染したのは過去に重症急性呼吸器症候群(SARS)を引き起こしたウイルス(SARS-CoV)や今回のSARS-CoV-2などごく一部だけだ。こうした伝播性や病原性の違いは、どのように生じるのか。東京大学の佐藤佳准教授は同じ分子系統に属するウイルスのゲノム比較や細胞生物学実験により、この謎に迫ろうとしている。

ISSN 2433-7927

編集発行/ 国立研究開発法人科学技術振興機構 総務部広報課

住所/ 〒102-8666 東京都千代田区四番町5-3 サイエンスプラザ

電話/ 03-5214-8404 FAX/ 03-5214-8432

E-mail/ jstnews