1.事業の趣旨

本事業は、社会・経済の変革をもたらす科学技術イノベーションを生み出す、新たな科学知識に基づく革新的技術のシーズを創出することを目的とした基礎研究を推進します。

2.事業の概要

国の科学技術政策や社会的・経済的ニーズなどを踏まえ、「戦略目標」を国(文部科学省)が設定し、そのもとに推進すべき研究領域と研究領域の責任者である研究総括(プログラムオフィサー)をJSTが定めます。研究総括は、戦略目標の達成へ向けて、科学技術イノベーションを生み出す革新的技術シーズの創出を目指した基礎研究を推進します。

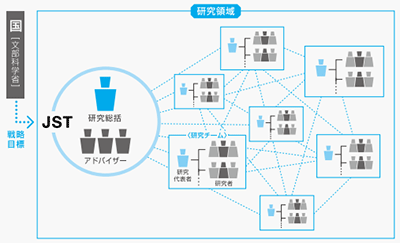

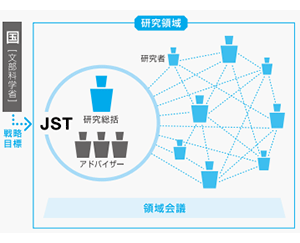

本事業のうち、「CREST」「さきがけ」「ACT-X」では、研究総括が研究領域をネットワーク型研究所として運営します。研究領域ごとに研究提案を募集し、研究総括が領域アドバイザーらの協力を得ながら選考します。研究領域のもとで、選定された研究代表者が研究チームを編成し(CREST)、または研究者が個人で(さきがけ、ACT-X)、研究を推進します。

(CRESTの場合)

(さきがけ/ACT-Xの場合)

3.各研究タイプの概要と特徴

- (1)「CREST」の概要と特徴

- CRESTは、我が国が直面する重要な課題の克服に向けて、独創的で国際的に高い水準の目的基礎研究を推進し、社会・経済の変革をもたらす科学技術イノベーションに大きく寄与する、新たな科学知識に基づく創造的で卓越した革新的技術のシーズ(新技術シーズ)を創出することを目的とするネットワーク型研究(チーム型)です。研究領域の責任者である研究総括が定めた研究領域運営方針の下、研究総括が選んだ、我が国のトップ研究者が率いる複数のベストチームが、チームに参加する若手研究者を育成しながら、戦略目標の達成に向けて研究を推進します。

- 研究総括が、産・学・官の各機関に所在する研究代表者を総括し、研究領域を「ネットワーク型研究所」として運営します。研究総括は、その研究所長の役割を果たす責任者として、領域アドバイザーなどの協力を得ながら以下の手段を通じて研究領域を運営します。

- 研究領域の運営方針の策定

- 研究課題の選考

- 研究計画(研究費、研究チーム編成を含む)の調整・承認

- 各研究代表者が研究の進捗状況を発表・議論する「領域会議」の開催、研究実施場所の訪問やその他の機会を通じた、研究代表者との意見交換、研究への助言・指導

- 研究課題の評価

- その他、研究活動のさまざまな支援など、必要な手段

- 研究代表者は、自らが立案した研究構想の実現に向けて、複数の研究者からなる1つの最適な研究チームを編成することができます。研究代表者は、自らが率いる研究チーム(研究課題)全体に責任を持ちつつ、研究領域全体の目的に貢献するよう研究を推進します。

- (2)「さきがけ」の概要と特徴

- さきがけは、我が国が直面する重要な課題の克服に向けて、独創的・挑戦的かつ国際的に高水準の発展が見込まれる先駆的な目的基礎研究を推進し、社会・経済の変革をもたらす科学技術イノベーションの源泉となる、新たな科学知識に基づく創造的な革新的技術のシーズ(新技術シーズ)を世界に先駆けて創出することを目的とするネットワーク型研究(個人型)です。研究領域の責任者である研究総括が定めた研究領域運営方針の下、研究総括が選んだ若手研究者が、研究領域内および研究領域間で異分野の研究者ネットワークを形成しながら、戦略目標の達成を目指し、若手ならではのチャレンジングな個人型研究を推進します。

- 研究総括が、個人研究者を総括し、研究領域を「ネットワーク型研究所」として運営します。研究総括は、その研究所長の役割を果たす責任者として、領域アドバイザーなどの協力を得ながら以下の手段を通じて研究領域を運営します。

- 研究領域の運営方針の策定

- 研究課題の選考

- 研究計画(研究費計画を含む)の調整・承認

- 各個人研究者が研究の進捗状況を発表・議論する「領域会議」の開催、研究実施場所の訪問やその他の意見交換などの機会を通じた、個人研究者への助言・指導

- 研究課題の評価

- その他、研究活動のさまざまな支援など、必要な手段

- 個人研究者は、自らが立案した研究構想の実現に向けて、自己の研究課題の実施に責任を持ちつつ、研究領域全体の目的に貢献するよう研究を推進します。

- (3)「ACT-X」の概要と特徴

- ACT-Xは、我が国が直面する重要な課題の克服に向けて、優れた若手研究者を発掘し、育成することを目的とするネットワーク型研究(個人型)です。研究総括が定めた研究領域運営方針の下、独創的・挑戦的なアイデアを持つ研究者を見いだし、科学技術イノベーションにつながる新しい価値の創造を目指した研究を行うことを支援し、研究総括および領域アドバイザーの助言・指導の下、若手研究者が独自のアイデアからなる研究を進め、研究領域内外の異分野の研究者と相互触発することで、研究者ネットワークを形成しながら研究者としての個を確立することを目指します。

- 今年度の募集では、以下の個人研究者を対象とします。

2019年4月1日時点で博士の学位取得後8年未満

- 博士の学位未取得の場合は、2019年4月1日時点で学士の学位取得後13年未満

- 学位を取得後に取得した産前・産後の休暇・育児休業の期間を除くと上記該当年数未満となる者を含む。

上記に関わらず、学生は大学院生に限り応募が可能です。大学院生や企業の若手研究者からの積極的な応募も期待しています。

- 個人研究者は、自らが立案した研究構想の実現に向けて、自己の研究課題の実施に責任を持ちつつ、研究領域全体の目的に貢献するよう研究を推進します。なお、学生が応募する場合には、指導教員も委託研究契約における責任を負っていただきます。

- 研究総括が、個人研究者を総括するとともに、個人研究者それぞれに対してメンターの役割をも担う担当の領域アドバイザーを配置し、研究領域を「ネットワーク型研究所」として運営します。研究総括は、その研究所長の役割を果たす責任者として、領域アドバイザーなどの協力を得ながら以下の手段を通じて研究領域を運営します。

- 研究領域の運営方針の策定

- 研究課題の選考

- 研究計画(研究費計画を含む)の調整・承認

- 各個人研究者が研究の進捗状況を発表・議論する「領域会議」の開催、研究実施場所の訪問やその他の意見交換などの機会を通じた、個人研究者への助言・指導

- 研究課題の評価

- その他、研究活動のさまざまな支援など、必要な手段

4.文部科学省のAIPプロジェクト(人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト)における役割について

AIPプロジェクトは文部科学省において2016年度より開始された事業であり、世界最先端の人材を結集し、革新的な人工知能技術を中核として、ビッグデータ・IoT・サイバーセキュリティを統合した研究開発を行う拠点「AIPセンター」を理化学研究所で運営し、イノベーションを切り開く独創的な研究者などを支援する公募プログラムをJSTの戦略的創造研究推進事業の一部として推進します。

JSTでは、関係する研究領域群を「AIPネットワークラボ」と称して、今回6つの研究領域で研究提案募集を実施します。

5.各研究タイプの研究費や研究期間など

原則として下記の通りですが、各研究領域の運営方針により異なる場合があります。詳細は研究提案募集ウェブサイトの「提案を募集する研究領域」より各研究領域の募集方針をご確認ください。

研究提案募集の詳細については、別紙資料および下記ホームページを参照してください。

URL https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html

| 研究タイプ | 研究期間内の研究費総額 | 研究期間 |

|---|---|---|

| CREST | 1.5~5億円 | 5年半以内 |

| さきがけ | 3~4千万円 | 3年半以内 |

| ACT-X | 数百万円を標準 (加速フェーズ注): 研究費は領域ごとに設定) |

2年半以内 (加速フェーズ:さらに1年以内) |

注)加速フェーズ:2年半がACT-Xの標準的な研究期間となりますが、採択者が希望する場合は、その後に加速フェーズと呼ばれる追加支援を1年間受けられる可能性があります。加速フェーズの支援を受けられる課題数、研究費は研究領域ごとに設定します。

6.研究提案を募集する研究領域と募集期間

2019年度に研究提案を募集する研究領域と募集期間は、以下の通りです。

なお、研究提案者として応募できるのは「CREST」、「さきがけ」、「ACT-X」のいずれか1件のみです。重複して応募することはできません。

募集期間(CREST):2019年4月9日(火)~6月4日(火)正午

募集期間(さきがけ・ACT-X):2019年4月9日(火)~5月28日(火)正午

CREST

| 戦略目標 | 研究領域とその概要 | 研究総括 | 研究領域 発足年度 |

|---|---|---|---|

| ナノスケール動的挙動の理解に基づく力学特性発現機構の解明 | 『革新的力学機能材料の創出に向けたナノスケール動的挙動と力学特性機構の解明』 【概要】 本研究領域は、材料技術の発展により、持続可能で新たな産業が創出される社会の実現に資するため、物質の内部や界面で生じる原子・分子の運動、微細組織の構造変化や化学変化などのナノスケール動的挙動を解析・評価する技術を発展させ、マクロスケールの力学特性を決定している支配因子を見いだし、その作用機構の解明を行うとともに、新たな力学特性を有する革新的力学機能材料の設計指針を創出することを目指します。 |

伊藤 耕三 (東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授) |

2019年度 |

| 最先端光科学技術を駆使した革新的基盤技術の創成 | 『独創的原理に基づく革新的光科学技術の創成』 【概要】 光科学技術は、これまでの力強い研究並びに開発によって、産業・学術の両面においてその発展に大きく貢献し、またそれ自身も大きく発展してきました。本研究領域ではこれをさらに進めて、光の有する本質的な特性を使いつつ従来にない独創的な発想に基づく革新的な原理による光科学技術の創出を目指します。また将来あるべき姿やゴールを見定めることによって、バックキャスト的な視点を取り入れながら他の科学・技術分野との相互作用によって、全く新しい光応用分野領域の創成を図ります。 |

河田 聡 (大阪大学 名誉教授) |

|

| 数理科学と情報科学の連携・融合による情報活用基盤の創出と社会への展開 | 『数学・数理科学と情報科学の連携・融合による情報活用基盤の創出と社会課題解決に向けた展開』(AIPネットワークラボ) 【概要】 本研究領域では、AIやビッグデータ解析などのデータ駆動型のアプローチだけでは困難な実社会の問題解決や付加価値創造に対して、数理科学と情報科学の連携・融合による新たな基盤技術の創出を目指します。 |

上田 修功 (NTTコミュニケーション科学基礎研究所 フェロー/理化学研究所 革新知能統合研究センター 副センター長) |

|

| 多細胞間での時空間的な相互作用の理解を目指した技術・解析基盤の創出 | 『多細胞間での時空間的相互作用の理解を目指した定量的解析基盤の創出』 【概要】 本研究領域では、組織などにおける多細胞間の時空間的な相互作用を、分子レベルあるいは細胞レベルで解析し、動的な生命システムの理解に資する技術や理論の創出を目指します。 |

松田 道行 (京都大学 大学院生命科学研究科 教授) |

|

| トポロジカル材料科学の構築による革新的材料・デバイスの創出 | 『トポロジカル材料科学に基づく革新的機能を有する材料・デバイスの創出』 【概要】 本研究領域は、将来の超スマート社会実現に資するため、連続変形に対する不変性に着目した新たな物質観であるトポロジーに着目し、新規な機能発現に関する現象の解明、新規機能・新原理・新規構造に基づいた材料・デバイスの創出に資する研究開発を基礎基盤的アプローチから推進することにより、既存の技術では実現できない革新的機能を有する材料・デバイスの創出を目的とします。 |

上田 正仁 (東京大学 大学院理学系研究科 教授) |

2018年度 |

| 持続可能な社会の実現に資する新たな生産プロセス構築のための革新的反応技術の創出 | 『新たな生産プロセス構築のための電子やイオン等の能動的制御による革新的反応技術の創出』 【概要】 本研究領域は、電気や光などの古典的な熱エネルギー以外のエネルギーを積極的に利用した革新的反応技術を創出することを目的とします。すなわち、電気化学、光化学、触媒化学、合成化学、材料科学、理論・計算、計測などに立脚して化学反応場における電子やイオンの能動的高度制御を探求し、物質合成・生産に資する革新的反応技術を創出します。 |

吉田 潤一 (鈴鹿工業高等専門学校 校長/京都大学 名誉教授) |

|

| Society5.0を支える革新的コンピューティング技術の創出 | 『Society5.0を支える革新的コンピューティング技術』 【概要】 本研究領域は、近未来の超スマート社会を念頭に、従来技術の単純な延長では得られない新しいコンピューティング技術を研究開発することを目標とします。具体的には、情報処理を質的に大転換させる新たなコンピューティング技術の創出およびアルゴリズム、アーキテクチャーなどの技術レイヤーを連携・協調させた高効率コンピューティング技術の研究開発に取り組みます。 |

坂井 修一 (東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授) |

|

| 細胞外微粒子により惹起される生体応答の機序解明と制御 | 『細胞外微粒子に起因する生命現象の解明とその制御に向けた基盤技術の創出』 【概要】 本研究領域は、細胞外微粒子に起因する生命現象の解明およびその理解に基づく制御技術の導出を目的とします。 |

馬場 嘉信 (名古屋大学 大学院工学研究科 教授) |

2017年度 |

| ナノスケール熱動態の理解と制御技術による革新的材料・デバイス技術の開発 | 『ナノスケール・サーマルマネージメント基盤技術の創出』 【概要】 本研究領域は、熱に関するさまざまな課題の解決や熱エネルギーの有効利用に向けて、熱の根源的な理解と高度に制御・利用するための基盤技術の創出を目指します。 |

丸山 茂夫 (東京大学 大学院工学系研究科 教授) |

|

| 実験とデータ科学等の融合による革新的材料開発手法の構築 | 『実験と理論・計算・データ科学を融合した材料開発の革新』 【概要】 本研究領域では、これまで実施されてきた物質・材料開発の基本となる実験科学と、理論、計算、データ科学とを融合させることにより、革新的材料開発へとつながる手法の構築を目指します。 |

細野 秀雄 (東京工業大学 栄誉教授・元素戦略センター センター長) |

|

| ネットワークにつながれた環境全体とのインタラクションの高度化 | 『人間と情報環境の共生インタラクション基盤技術の創出と展開』(AIPネットワークラボ) 【概要】 本研究領域では、人間・機械・情報環境からなる共生社会におけるインタラクションに関する理解を深め、人間同士から環境全体まで多様な形態でのインタラクションを高度に支援する情報基盤技術の創出と展開を目指します。 |

間瀬 健二 (名古屋大学 大学院情報学研究科 教授) |

さきがけ

| 戦略目標 | 研究領域とその概要 | 研究総括 | 研究領域 発足年度 |

|---|---|---|---|

| ナノスケール動的挙動の理解に基づく力学特性発現機構の解明 | 『力学機能のナノエンジニアリング』 【概要】 本研究領域では、超スマート社会や持続可能で豊かな社会を実現するための基幹技術である材料開発をターゲットとして、材料の基本物性である力学特性の発現機構をナノスケールから理解することや、ナノスケールの変形や構造変化に由来する力学特性を利用した新たな材料機能を創出すること(ナノエンジニアリング)によって、発展性の高い材料設計指針を獲得することを目指します。 |

北村 隆行 (京都大学 大学院工学研究科 教授) |

2019年度 |

| 最先端光科学技術を駆使した革新的基盤技術の創成 | 『革新的光科学技術を駆使した最先端科学の創出』 【概要】 本研究領域では、これまでにはなかったような革新的な光科学技術を開拓し、さまざまな科学分野の新局面を切り開くような挑戦的な研究を推進します。この過程から、将来さまざまな分野で応用されるような基盤的な光科学技術の創出を図ります。 |

田中 耕一郎 (京都大学 大学院理学研究科 教授) |

|

| 量子コンピューティング基盤の創出 | 『革新的な量子情報処理技術基盤の創出』 【概要】 量子ビットの集積と制御技術によって量子コンピューターハードウエアを「作る」研究に対し、本研究領域では量子の理論的・実用的制約を克服あるいは活用し「賢く使う」研究を行います。量子アーキテクチャー・ソフトウエアから、アルゴリズム、情報通信技術、社会的問題を解決するアプリケーションまで、広範なテーマを対象として革新的な情報処理手法の研究開発を進め、社会実装可能な量子コンピューティングを実現するための技術基盤を作り上げることを目指します。 |

富田 章久 (北海道大学 大学院情報科学研究院 教授) |

|

| 数理科学と情報科学の連携・融合による情報活用基盤の創出と社会への展開 | 『数学と情報科学で解き明かす多様な対象の数理構造と活用』(AIPネットワークラボ) 【概要】 本研究領域では、さまざまな対象に潜む数理構造や数学的概念を新たな「情報」として抽出し、それを次世代の社会の価値として利活用することで、私たちの認知能力を拡大し、次世代の社会や科学技術・産業の形成につなげるような情報活用基盤の創出を目指します。特に、数学・数理科学、情報科学の各分野の強みを生かしながら、領域として両分野の独立した研究者が連携・相補的に融合することにより、この目標達成を見据えた革新的な数理構造や数学的概念の提唱、その理論の構築、および、その情報化手法の研究・開発を推進します。 |

坂上 貴之 (京都大学 大学院理学研究科 教授) |

|

| 次世代IoTの戦略的活用を支える基盤技術 | 『IoTが拓く未来』(AIPネットワークラボ) 【概要】 本研究領域は、超スマート社会の実現を見据え、従来技術の単純な延長では得られない、質的にも量的にも進化した次世代IoT技術の基盤構築を目指します。例えば、IoT機器から得られる多種大量のデータをリアルタイムに統合・分散処理する技術、IoT環境における機能・性能・実装の課題を飛躍的に解決する要素技術、IoT機器の脆弱性、データ保全性などの課題を根本的に解決するセキュリティー技術やプライバシー強化技術などを対象として、大胆な発想に基づいた挑戦的な研究を推進します。 |

徳田 英幸 (情報通信研究機構 理事長) |

|

| 多細胞間での時空間的な相互作用の理解を目指した技術・解析基盤の創出 | 『多細胞システムにおける細胞間相互作用とそのダイナミクス』 【概要】 本研究領域では、組織・器官・個体などを構成する細胞集団を時空間的に解析することによって生命現象を1つのシステムとして理解することを目指します。このため、多種細胞を時空間的に識別し、その動態や相互作用を解析する技術の開発やデータサイエンス・数理科学による生命モデルの開発、また、それらの技術を活用した生命システムの解明を目的とする若手研究者を結集し、研究開発を推進します。 |

高橋 淑子 (京都大学 大学院理学研究科 教授) |

|

| トポロジカル材料科学の構築による革新的材料・デバイスの創出 | 『トポロジカル材料科学と革新的機能創出』 【概要】 本研究領域は、トポロジーという新たな物質観に立脚したトポロジカル材料科学の構築と、それによる革新的な新規材料・新規機能創出を目的とし、「トポロジカル絶縁体」に代表されるさまざまなトポロジカル量子材料に加え、磁性、光学、メカニクス、ソフトマター(高分子材料・ゲル材料など)分野など、広範な領域における“トポロジカル材料科学”の探求を通して、原理的にその性能向上の限界が顕在化してきているエレクトロニクスデバイス分野などにおいて新たなパラダイムを築くことを目指します。 |

村上 修一 (東京工業大学 理学院 教授) |

2018年度 |

| 持続可能な社会の実現に資する新たな生産プロセス構築のための革新的反応技術の創出 | 『電子やイオン等の能動的制御と反応』 【概要】 本研究領域では、電気や光などを用いて電子やイオンの能動的な制御を狙い、革新的な化学反応技術を創出することを目的とします。これによって、従来にない物質生産プロセスを実現させ、既存技術における反応制御の難しさ、収率や選択性の低さ、高い反応温度、平衡制約などから脱却できる新たな化学反応の体系を確立することを狙います。 |

関根 泰 (早稲田大学 理工学術院 教授) |

|

| Society5.0を支える革新的コンピューティング技術の創出 | 『革新的コンピューティング技術の開拓』 【概要】 本研究領域では、半導体微細化に頼らない革新的コンピューティング技術の開拓を目指します。大きなダイナミズムを有する超スマート社会を支える情報処理基盤を構築するには、社会的変化と技術的進歩を敏感に察知し、将来を予測し、さまざまなトレードオフを考慮した上で、柔軟かつ斬新な発想に基づく次世代コンピューターシステムを実現しなければなりません。そこで、高性能化、低コスト化、低消費電力、安全性向上、高信頼化、運用容易性向上など、さまざまな観点から次世代コンピューターシステムのあるべき姿を探求します。 |

井上 弘士 (九州大学 大学院システム情報科学研究院 教授) |

|

| 量子技術の適用による生体センシングの革新と生体分子の動態及び相互作用の解明 | 『量子技術を適用した生命科学基盤の創出』 【概要】 本研究領域では、量子科学・量子技術を生体や生体分子の計測に応用することで、量子と生体の研究者の交流と融合を促進し、生命科学を革新的に発展させることを目的とします。 |

瀬藤 光利 (国際マスイメージングセンター センター長) |

2017年度 |

| 細胞外微粒子により惹起される生体応答の機序解明と制御 | 『生体における微粒子の機能と制御』 【概要】 本研究領域では、生体内の微粒子の動態や機能の解明、さらにはそれらの制御に関する研究開発の推進によって、微粒子により惹起される生命現象の本質的な課題に取り組みます。 |

中野 明彦 (理化学研究所 光量子工学研究センター 副センター長) |

|

| ナノスケール熱動態の理解と制御技術による革新的材料・デバイス技術の開発 | 『熱輸送のスペクトル学的理解と機能的制御』 【概要】 本研究領域は、将来の持続可能社会および高度情報化社会・産業に革新をもたらすデバイスや新材料の実現に資するために、熱輸送の指向性制御やスイッチングとそれを可能にする原理解明、さらにその理解を支援する計算手法あるいは熱輸送のスペクトル計測などの基盤技術の創出を目指します。 |

花村 克悟 (東京工業大学 工学院 教授) |

|

| ネットワークにつながれた環境全体とのインタラクションの高度化 | 『人とインタラクションの未来』(AIPネットワークラボ) 【概要】 本研究領域では、情報科学技術を始めとする各種の技術により、人間と人間、人間と機械、人間と情報環境、人間と実世界環境などの多様な状況でのインタラクションの進展に資する人間の能力を拡張するための新たな技術や人間と環境が高度に調和する技術の創出、インタラクション理解のさらなる深化を目指します。 |

暦本 純一 (東京大学 大学院情報学環 教授/株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 副所長) |

CREST・さきがけ複合領域

| 戦略目標 | 研究領域とその概要 | 研究総括 | 研究領域 発足年度 |

|---|---|---|---|

| ゲノムスケールのDNA合成およびその機能発現技術の確立と物質生産や医療の技術シーズの創出 | 『ゲノムスケールのDNA設計・合成による細胞制御技術の創出』 【概要】 本研究領域はゲノムの構造と機能に関する基本原理(ゲノムの動作原理)の解明とその知見に基づく細胞利用の基盤技術の創出を目指すものです。特に、長鎖DNAの活用を通して細胞の制御を目指すことで生命科学、ゲノム科学、細胞工学などのライフサイエンスのフロンティアの開拓と技術基盤の確立を目指します。 |

塩見 春彦 (慶應義塾大学 医学部 教授) |

2018年度 |

ACT-X

| 戦略目標 | 研究領域とその概要 | 研究総括 | 研究領域 発足年度 |

|---|---|---|---|

| 数理科学と情報科学の連携・融合による情報活用基盤の創出と社会への展開 | 『数理・情報のフロンティア』(AIPネットワークラボ) 【概要】 本研究領域では、情報科学および数理科学、そしてその2つの分野を融合・応用した研究開発によって未来を切り拓く若手研究者を支援するとともに、新しい価値の創造につながる研究開発を推進します。具体的には、従来の情報科学の研究課題のみならず、情報科学と数理科学の双方の知見を生かしたデータ活用手法、例えばデータ同化、トポロジカルデータ解析、圧縮センシング、差分プライバシーなどを含む、情報科学および数理科学に関わる幅広い専門分野、および情報科学、数理科学の他分野への応用において、新しい発想に基づいた挑戦的な研究構想を求めます。 |

河原林 健一 (国立情報学研究所 情報学プリンシプル研究系 教授・副所長) |

2019年度 |

| Society5.0を支える革新的コンピューティング技術の創出 | |||

| 多細胞間での時空間的な相互作用の理解を目指した技術・解析基盤の創出 | 『生命と化学』 【概要】 本研究領域では、「生命と化学」における研究によって未来を切り拓く若手研究者を支援するとともに、新しい価値の創造につながる研究を推進します。具体的には、生体分子の観点から生命現象を捉える生物学分野の研究や、化学的手法を用いて生命現象を解明・制御・応用する研究を含む幅広い専門分野において、新しい発想に基づいた挑戦的な研究構想を求めます。 |

袖岡 幹子 (理化学研究所 開拓研究本部 主任研究員) |

|

| ゲノムスケールのDNA合成およびその機能発現技術の確立と物質生産や医療の技術シーズの創出 | |||

| 持続可能な社会の実現に資する新たな生産プロセス構築のための革新的反応技術の創出 | |||

| 気候変動時代の食料安定確保を実現する環境適応型植物設計システムの構築 |

7.研究提案の受付方法

2019年度の応募は「府省共通研究開発管理システム(e-Rad)」により受け付けます。

府省共通研究開発管理システム(e-Rad)ポータルサイト

8.研究提案募集に関するお問い合わせ先

科学技術振興機構 戦略研究推進部

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K’s五番町

募集専用Tel:03-3512-3530

E-mail:rp-info

※お問い合わせは、必ず電子メールでお願いします(お急ぎの場合を除きます)。