取材レポート

東北大学におけるステージ別研究倫理教育とは ~「第4回科学者の不正行動に関する研究会」レポート~

「科学者の不正行動に関する研究会」は、科学者の不正行動の原因を探り、公正に研究活動する方策を検討する、大学・研究機関を横断した自主的な組織です。2017年12月15日、筑波大学東京キャンパスにて、第4回研究会が開催されました。

本レポートでは研究会で行われた講演の中から、東北大学の研究倫理教育を紹介します。今回、東北大学研究支援・推進機構URAセンターの主任ユニバーシティーリサーチアドミニストレーター(URA)である臼澤基紀氏が、「責任ある研究活動推進におけるURAの役割--東北大学における事例--」と題して東北大学の研究倫理教育の詳細を語りました。

【参考】新たな研究倫理教育体制の構築

本講演のレポートに先立ち、東北大学における新しい研究倫理教育体制の構築と実施の背景、経緯について、簡単に紹介します。「研究中心大学」を使命に掲げる東北大学は、かねてより研究倫理意識の向上に努めてきましたが、平成26年度に改定された文部科学省の新ガイドラインなどを受けて、公正な研究活動に関する体制・教育の再構築を進めました。

そして平成29年度より新たな体制のもとで研究倫理教育がスタートしました。「社会に対する責任ある研究」を推進するため、学士課程学生からシニア教員に至るまで、すべての学生・教員に対し、学習や研究活動の段階に応じた研究倫理教育を体系化して実施することになりました。

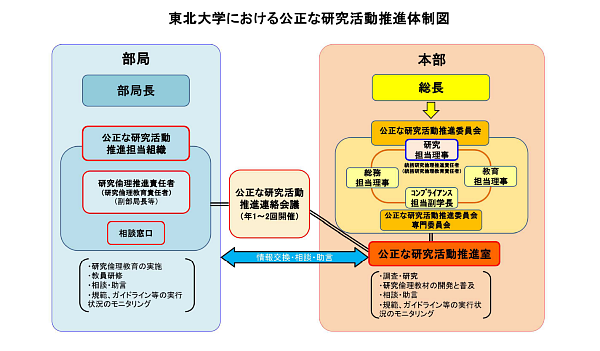

公正な研究活動推進体制

はじめに、臼澤氏は下図を示し、新体制は本部と部局の双方が役割を担い、全学的に取り組んでいると説明しました。

本部では総長のもとに、理事・副学長・教授・職員・外部の弁護士等で構成される「公正な研究活動推進委員会」が置かれ、その下に各部局から選出された教員からなる「公正な研究活動推進委員会専門委員会」があります。全学の研究倫理体制・内容について、「公正な研究活動推進委員会専門委員会」が計画・規程の案を作成し、「公正な研究活動推進委員会」が承認や結果のレビューを行っています。

そして教職協働型の組織「公正な研究活動推進室」が、調査・研究、研究倫理教材の開発・普及、学外への成果発信、相談体制の充実化、学内の規程やガイドラインの原案作成などを行っています。臼澤氏はURAとして、他部署の教職員とともにこの「公正な研究活動推進室」に参画しています。

一方20以上ある各部局ではそれぞれ「公正な研究活動推進担当組織」が置かれ、本部組織と連携して部局内での教育を推進し、教職員の相談に対応します。臼澤氏によると、これらの体制はまだ整備したばかりであり、本格的な稼働はこれからとのことです。

本部と部局をつなぐ「公正な研究活動推進連絡会議」を定期的に開催し、両者の連携を円滑にします。

教育内容の特徴 -持続的な教育

| レベル | 対象 |

| レベル6 | 研究公正アドバイザー |

| レベル5 | 研究指導担当教員 |

| レベル4 | ポストドクトラルフェロー・新任教員 |

| レベル3 | 大学院後期課程学生 |

| レベル2 | 学士課程後期学生・大学院前期課程学生 |

| レベル1 | 学士課程前期学生 |

各ステージにおける研究倫理教育内容は、一覧表「研究倫理に関するキャリア・ステージ別学習参照基準」で紹介されています。講演ではレベル1、5、6について解説されました。本レポートではレベル2、3、4の概略に関しても、後述の「(参考)大学3年生から新任教員までの3ステージ」で、簡単に紹介します。

新入生オリエンテーションから始まる研究倫理教育

レベル1は、学士課程前期学生を対象としており、目標は以下のとおりです。

レベル1は、学士課程前期学生を対象としており、目標は以下のとおりです。

- ①大学及び学問の果たす価値・社会的役割と誤った研究のもたらす弊害を理解する

- ②他者の意見と自分の意見の区別など、大学での学習の基本的作法を理解し、実践する

- ③捏造・偽造・剽窃・カンニングなど、研究と学習に関する不正行為の問題を理解し、誠実な学習を実践する

入学直後のオリエンテーションから、研究倫理教育は始まります。東北大学で制作した『研究倫理教材 Part1. あなたならどうする--誠実な学びと研究を考えるための事例集』を学部オリエンテーションで配布し、身近なケース(代返や議論への加わり方など)を糸口に、自分だったらどうしたか、主人公にはどのような別の方法があったのか、アカデミック・インテグリティ(誠実な学びと研究)に沿った行動を妨げている原因や状況は何か、どうすれば克服できるのか、等をめぐり考えさせるガイダンスを行います。

と「レポート指南書」

オリエンテーションの次のステップとして、『研究倫理教材Part2 レポート指南書』*を用いて、学習支援センターなどでレポートの書き方を指導します。授業では、講師は禁止事項ではなく、どのようにふるまうべきか(良い作法)を教えるように気を付けているのだと臼澤氏は強調しました。

*配布のタイミングはPart1, Part2とも新入生オリエンテーション時。なお、当「レポート指南書」は文献に基づいた論証を行うレポートを対象としている。理系の実験レポートについては「自然科学総合実験」という科目にて指導が行われている。

【参考】大学3年生から新任教員までの3ステージ

「研究倫理に関するキャリア・ステージ別学習参照基準」によると、レベル2では、学士課程後期、大学院前期課程を対象とし、自身の専攻分野の価値を認識させ、専攻分野に応じた基本的倫理の理解を促します。具体的には、東北大学のパンフレット『研究者の作法』や日本学術振興会の『科学の健全な発展のために 誠実な科学者の心得』(グリーンブック)、日本学術会議の『科学者の行動規範』などの教材を用います。

レベル3では、大学院後期課程の学生を対象に、研究倫理上の課題に自ら気づき、研究指導者等の助言のもとで解決に努力が出来る人材を育成します。研究分野に応じたeラーニング講座(CITI-Japan)の受講により基本的倫理や研究不正の定義の理解を進め、さらにケーススタディを用いた学習により実践的判断力を養います。

レベル4では、ポストドクトラルフェロー・新任教員を対象に、研究分野の倫理の全体構造を理解し、自分の研究を通じて公正な研究活動を実践し、また研究倫理の課題を自立的に解決できるように教育を行います。教材はeラーニングやケーススタディを用いて行われ、実施責任者による学習修了証明が必要になります。

研究指導をする全教員に向けた研究倫理教育--レベル5

レベル5の主な対象は、大学院学生などを研究指導する教授クラスの教員です。したがって責任ある研究と学習を実行できるよう大学院生に指導できるようになることが、当ステージの主な目標です。レベル4と同様の反復学習に加えて、研究指導やメンターシップにかかわるワークショップやセミナーを通じて、正しい研究指導力を身につけます。

臼澤氏は「責任ある研究指導の担い手を育てる --院生の研究指導と研究倫理」というタイトルで、研究室の運営方法について、研究指導歴のある(長い)教員がレクチャーしたり、実際にあった事例を題材に細かく解説したセミナーの一例を紹介しました。

他の研究者に助言を与える「研究公正アドバイザー」

レベル6は、「研究公正アドバイザー」となった教授クラスの教員を対象としています。「研究公正アドバイザー」とは専門分野における倫理の理解と様々な事例の把握をもとに、他の研究者に助言し責任ある研究活動を先導的に推進する立場の教員として、東北大学が独自に設けた制度で、部局に最低一人、全学に90人程度の配置を目指しています。研究公正アドバイザーの役割、学生や研究者から寄せられる相談の主な類型は、以下のとおりです。

〔役割〕

- ①各部局での組織的な研究倫理教育・責任ある研究活動の推進を主導すること

- ②若手研究者を中心とした他の研究者に対して、科学者の役割や行動規範、社会的責任、

研究の作法などについての「科学的教育」を行うこと - ③各種ハラスメントを含む研究生活上の事項について相談を受け、助言および適切な対応を行うこと。

- ④直属の上司や研究室主宰者、指導教員には相談しがたい教育・研究上の事項について相談を受け助言および適切な対応を行うこと

〔相談の主な類型〕

- ①対処相談: 実際に起きている可能性がある研究不正に関する相談

- ②予防相談: 公正な研究環境づくり等、予防を目的とした相談(「新しい研究をはじめるにあたって、何に気を付ければよいか」等々)

- ③教育相談: 研究倫理教育や科学者教育に関する相談

臼澤氏講演スライドより

ショップの様子を説明する臼澤氏

また「公正な研究をきちんと行わないといけない」と考える意識の高い教員が、研究公正アドバイザーを担うケースが多いそうです。

こうした役割を果たすためにも、研究公正アドバイザーは、学内外の所定のワークショップ等に参加することが義務付けられています。

研究公正アドバイザーに向けたワークショップでは主催者である公正な研究活動推進委員会が、研究公正アドバイザー向けにマニュアルを用意して役割と心構えを伝えた後、出席者で相談事例への対応を検討します。

研究公正アドバイザー及びワークショップについては、本研究会参加者の関心も高く、主催者はどのように事例を用意したのかとの質問が寄せられ、臼澤氏より、一つは「結論や意見の割れる事例」を日本医療研究開発機構の『事例から学ぶ公正な研究活動』から、もう一つは、ワークショップ出席者が身近に実際に起こり得ると感じる事例からとりあげた、との回答がありました。後者の事例は主催者側で用意しましたが、本来は研究公正アドバイザーから提案されることが望ましいと語られました。

当日は、研究現場で起こり得る事例を題材に、忌憚のない多くの意見が交わされた活発なワークショップとなったそうです。

今後に向けて

東北大学の新たな体制は、導入してからまだ日が浅く(講演時は施行9か月目)、臼澤氏は、本体制についての反省点も挙げました。例えば、関連する部局同士がセミナーを共有することで、各部局の負担軽減を図ろうとしたが、検討開始前に企画内容について問合せてしまったことでかえって部局の手間をとらせてしまったこと等があげられました。

現在、各大学・研究機関では実効性のある研究倫理教育が模索され、試行されているところです。新しい研究倫理教育体制が稼働した東北大学において、今後も様々な取り組みを継続することで、自立した「公正な研究活動の推進」がより豊かな実を結ぶことが期待されます。

研究公正ポータルでは、レポート報告記事やイベント案内などを通じ、参考になる実践例を引き続き紹介してゆきます。

関連記事・資料

- ・第2回JSTワークショップ 「公正な研究活動の推進 -公正な研究の必要性と教育プログラムを考える-」(2017年8月、9月開催)(「研究公正ポータル」サイト内ページ)

- ・平成 28 年度 文部科学省「研究活動における不正行為への対応等に関する説明会」 説明会資料

「研究機関における取組事例紹介」として、「5.公正な研究活動推進に関する東北大学の取り組み」 (東北大学高度教養教育・学生支援機構教授 羽田貴史 氏)の講演資料と講演動画が掲載されています - ・東北大学における研究不正の対応に係る体制整備について(東北大学のウェブサイト)