(最終更新日:令和4年1月28日)

国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)は、「e-ASIA共同研究プログラム(e-ASIA Joint Research Program; "e-ASIA JRP")」に参加し、3カ国以上の多国間国際共同研究課題を支援しています。

e-ASIA JRPは、アジア地域において、科学技術分野の研究開発力の強化を目指し、研究交流を加速するとともに、アジア諸国が共通して抱える課題の解決を目指し、国際共同研究を推進するプログラムです。

第11回となる本公募では、e-ASIA JRPに参加する各国の公的研究費配分機関と協力し、英文公募要領の通り募集します。また、以下要点を日本語でも示します。

共同研究の募集対象分野

① イノベーションのための先端融合分野:「Greener Digital Cities(より環境に優しいデジタル都市)」

世界では、人口の都市集中加速により、社会インフラに様々な課題が発生している。さらに資源・エネルギーの過度な消費による温室効果ガス排出の増大は、より深刻な課題ともされる。それらの課題解決に向け、近年進展が著しいコンピュータ、情報通信技術(ICT)などのデジタル技術への期待が高まっている。

e-ASIA JRPの7つの研究分野の中の一つである「Advanced Interdisciplinary Research towards Innovation」は、2013年の開始以降一貫して「Intelligent Infrastructure」を副題に掲げ、社会インフラをInterdisciplinary研究の原動力としてきた。これまで特に、交通、エネルギー、水の社会インフラの3つの領域について、6カ国15チームによる5つの共同研究プロジェクトが推進された。これは社会インフラの概念が始まったとされる古代ローマ以降、社会インフラの基本機能は、(1)生命(個人)の維持、(2)コミュニティの維持、(3)文明の維持、であるとの仮説に基づき、特にアジア地域でニーズが高い(1)の代表としての水、(2)の代表としての交通、(3)の代表としてのエネルギー、に取り組んできたものである。

近年、さらに全地球規模課題の観点で、(0)環境の維持、を上記(1)-(3)の上位に位置づけるべきとする機運の高まりに対応して、今回Greener Digital Citiesの新しい副題を創始した。同時にこれを機に、従来の交通、エネルギー、水の3つの領域に加えて、5つの新しい領域として(1)について、ヘルスケア、食料/農業、廃棄物処理、(2)について、データ通信、(3)について、金融を加えた。ヘルスケアは現時点での最大の緊急地球規模課題である。食料/農業は水と共に生命維持の根幹である。廃棄物処理は、特にアジアでは交通、エネルギー、水に続く第4の主要課題とされている。データ通信は、COVID-19の深刻期において、交通以上にコミュニティ維持にとって基本的であった。金融は、社会インフラの概念が始まったとされる古代ローマで通貨が社会インフラの基幹とされていたことと、デジタル技術によるイノベーションの進展著しい領域であることに鑑みて加えた。

以上の8領域の全部または一部について、それらを貫く以下の技術開発に挑戦頂くものとする。第1に実世界において当該社会インフラを取り巻く自然環境または社会環境を分析しモデル化する技術である。自然科学または社会科学の様々な技術開発が期待される。第2にそのようにモデル化された社会インフラを仮想世界においてシミュレーションし最適化する技術である。情報科学を中心とする様々な技術開発が期待される。第3にそこで得られた最適解を実世界に実装する技術である。工学や、ビジネス科学、芸術などの様々な技術開発が期待される。

なお以上を通じてSDGsのすべてまたは一部のゴールに有意な貢献があることが望まれる。

○想定される社会インフラ領域

より環境に優しいデジタル都市を目指した

- 1.インテリジェントな交通インフラ

- 2.インテリジェントなエネルギーインフラ

- 3.インテリジェントな水インフラ

- 4.インテリジェントなヘルスケアインフラ

- 5.インテリジェントな食料/農業インフラ

- 6.インテリジェントな廃棄物処理インフラ

- 7.インテリジェントなデータ通信インフラ

- 8.インテリジェントな金融インフラ

- 9.以上1~8の全部、または一部を含むインテリジェントな社会インフラ

○想定されるテクノロジー

上記1~8の領域の全部または一部を貫く

より環境に優しいデジタル都市の実現に貢献する下記テクノロジー

- A. 実世界において当該社会インフラを取り巻く自然環境または社会環境を分析しモデル化するテクノロジー

- B. モデル化された社会インフラを仮想世界においてシミュレーションし最適化するテクノロジー

- C. 仮想世界において得られた最適解を実世界に実装するテクノロジー

- D. 上記A~Cの全部、または一部を含むテクノロジー

② 代替エネルギー分野:「'Urban and biological wastes to energy, useful biochemicals, and biofuels' 'New fuel cell science

and technologies' and 'Alternative energies in the tropics and sub-tropics'」

現在ASEAN諸国で多く見られるプランテーションなどでは、アブラヤシの搾油過程で生じる大量の残存空果房(EFB;Empty Fruits Bunch) とそれらの処理問題 が大きな課題になっている。EFBなどの生物資源廃棄物を有効利用することにより、新高機能素材などの新たな材料やバイオ燃料を生成することができれば、廃棄物問題の解消、および新製品開発やエネルギー源の確立など、低炭素社会の実現に資すると共に、地域社会の経済活性化に寄与できる。

また、東南アジアの電力生産にあたっては、その地理的・地形的特性から日光、風力、波力、水力などの広範かつ豊富な自然資源を、従来型発電に用いる化石燃料の代替エネルギー資源として利用できるが、一方でこれらの代替資源は天候などの自然状況に大きく左右され供給量が不安定であるという問題がある。それらの解決に向けて、電力を最適な手段を用いて高効率で生産・収集、また貯蔵するための東南アジアの特性を活かしたエネルギーマネジメントシステムの研究が求められている。これにより、社会活動における安定的な代替エネルギーの利用増を促進し、地球温暖化緩和に資する。

また、SDGs(7番:エネルギーをみんなにそしてクリーンに、13番:気候変動に具体的な対策を)等への貢献を目指す(主なサブトピックは以下、詳細は英文募集要項参照)。

○研究領域及び想定される研究テーマ

- 領域1:都市/生物資源廃棄物から生み出されるエネルギー、バイオケミカル、バイオ燃料

- バイオマス/バイオ廃棄物は、従来は焼却処理などをしていたが、研究開発を通じて有効利用できれば、高品質の多孔質炭素、ナノカーボンハイブリッド材料、スーパーキャパシタや、金属空気電池の電極材料等、高機能性と高性能を備えた材料を生産するための優れた資源として付加価値を与えることができる。

そのため、バイオマス/バイオ廃棄物による環境に優しいエネルギーを生成する研究の提案や、バイオケミカル材料 のような有用物質の生産に関わる提案が想定される。 - 領域2:バイオマスに適合した新しい燃料電池

- 利用可能な燃料電池は、アルカリ燃料電池(AFC) 、直接メタノール燃料電池(DMFC)、など20種類以上存在する。これら燃料電池にどのようなバイオマス/バイオ廃棄物由来の燃料がより適合するかを研究する余地がある。

より環境に優しく、より効率的な費用対効果の高い燃料電池の実現のため、バイオマス/バイオ廃棄物由来の燃料を使う新しい燃料電池技術の提案が想定される。 - 領域3:熱帯および亜熱帯の代替エネルギー

- ASEAN地域は熱帯/亜熱帯であり、当該地域の気候特性を生かした積層ソーラーパネルを併設した風力発電、ソーラーパネルを統合した熱電デバイス などの特徴のある技術の利用が想定される。

分散型再生可能エネルギーのバッテリーによる貯蔵、ヒートポンプ貯蔵といった提案や、さまざまな種類の再生可能エネルギーを統合することでエネルギーシステムをより柔軟にし、発電効率を最大化する方法の提案、熱帯および亜熱帯に適した理想的なエネルギー貯蔵装置の研究といった提案が考えられる。

※第11回公募では、その他に「ヘルスリサーチ」分野についても提案募集を行います。 日本側の公募機関は、日本医療研究開発機構(AMED)です。詳しくはホームページをご覧ください。

Call for Proposals (e-ASIA Joint Research Program; "e-ASIA JRP")

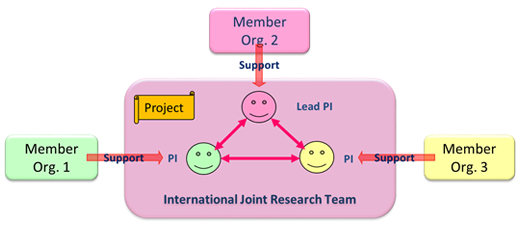

共同研究コンソーシアムの構成と公募参加機関

共同研究課題は、公募参加国のうち3カ国以上の多国間共同研究であることが必要です。参加国の組み合わせは、公募参加国の中から応募者側で自由に提案することが可能です。

採択された共同研究課題には、日本側研究機関にはJSTから、相手国研究チームに対しては相手国側の公募参加機関により支援が実施されます。

支援には、新規予算の配賦による支援の他、予算配賦によらない支援(in-kind)があります。

in-kindの場合、公募参加機関からの研究費支援はありません。当該国側の研究チームの課題実施に必要な経費は、当該国側研究チームの所属機関の運営費等、自国の公募参加機関以外の予算により研究者側で確保する必要があります。

各公募参加機関の詳しい支援内容は募集要項(Appendixを含む)をご覧ください。

公募参加機関と支援タイプ(各国政府の方針により変わることがあります)

A:新規予算による支援(new)

B:新規予算または予算配賦によらない支援(new or in-kind)

C:予算配賦によらない支援(in-kind)

空欄:不参加

| 参加国名 | 公募参加機関 | 募集分野 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| イノベーションのための先端融合分野 | 代替エネルギー分野 領域1 | 代替エネルギー分野 領域2 | 代替エネルギー分野 領域3 | ||

| 日本 | 科学技術振興機構(JST) | A | A | A | A |

| ミャンマー | Ministry of Science and Technology (MOST) | C | C | ||

| フィリピン | Department of Science and Technology (DOST) | A | A | A | A |

| シンガポール | Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) | A | A | A | |

| タイ | National Research Council of Thailand (NRCT) | A | |||

| Program Management Unit for Human Resources & Institutional Development, Research and Innovation (PMU-B) | B | B | B | ||

※今後参加国が追加される場合は適宜本HPにて公表します。

JSTの支援の内容

採択された日本側研究者は、3年間で直接経費2,700万円を上限として委託研究費をJSTより受け取ることができます。

委託研究費には、直接経費の30%に当たる間接経費が別途支給されます。

本研究領域の日本側研究主幹

① イノベーションのための先端融合分野:武田 晴夫(株式会社日立製作所 技師長)

② 代替エネルギー分野:國分 牧衛(東北大学 名誉教授)

募集期間等

Lead PIからe-ASIA事務局への応募書類の提出:令和3年12月15日(水)~令和4年3月30日(水)午後5時(タイ時間)

日本側研究代表者によるe-Rad登録:令和3年12月15日(水)~令和4年3月30日(水)午後7時(日本時間)

採択決定時期:令和4年11月下旬(予定)

支援開始時期:令和5年4月1日(予定)

※3月5日(土)~3月14日(月):e-Radは、メンテナンスのため停止予定です。

応募方法

• 応募にあたっては、e-ASIA JRP事務局に対する手続きの他、各国公募参加機関ごとに別途必要な手続きが設けられている場合があります。

共同研究提案の共同研究コンソーシアムを構成する日本側、相手国側、すべての関係国のPIにおいて、自国の公募参加機関が求める応募手続きを期限内に完了してください。 各国公募参加機関が定める手続きが全て完了していない場合、不受理となります。

• 各国公募参加機関ごとの必要な手続きやルールについては、募集要項のAppendixに記載されています(必要に応じ各国機関へ直接お問い合わせください)。

• 日本側応募者に関係するルールおよび手続きについては、募集要項のAppendixおよび「日本側応募者への応募にあたっての注意事項」をご確認ください。

• 日本側研究代表者が共同研究課題全体のコンソーシアムLead PIの場合は、下記の(1)および(2)、コンソーシアムLead PIではない場合は(2)のみが必要になります。

(1)e-ASIA JRP事務局への共同研究課題提案書のeメールによる提出

提出先:e-ASIA JRP 事務局(担当:川端 賢(かわばた けん))

Email:easia_secretariat(at)jst.go.jp (at)を@にしてください。

※郵送、FAXなど、eメール以外の方法で提出された場合、受付できません。

※e-ASIA JRP事務局へ提案書が送付されたら、送信者宛てに1週間以内にメールで受取の確認の連絡を行います。

このメールが届かない場合は速やかにe-ASIA JRP事務局へ連絡してください。

なお、e-ASIA JRP事務局はメール不達による一切の責任を負いません。

(2)府省共通研究開発管理システム:e-Radへ申請登録

(1)で提出した「共同研究課題提案書」、「日本側応募様式 Form 1J 及び 2J」をe-Rad上で提出する必要があります。

e-Radへ申請登録がなされなかった場合は審査の対象になりませんのでご注意下さい。

※e-Radの詳しい操作方法については「e-Radによる応募方法」をご覧ください。

必要書類のダウンロード

| 書類 | リンク |

|---|---|

| 公募要領 Call Guideline(イノベーションのための先端融合分野) | |

| 公募要領 Call Guideline(代替エネルギー分野) | |

| 日本側応募者への応募にあたっての注意事項 | |

| e-Radによる応募方法 | |

| 共同研究課題提案書(英語様式) (イノベーションのための先端融合分野) Form1E-9E | Word |

| 共同研究課題提案書(英語様式) (代替エネルギー分野) Form1E-9E | Word |

| 日本側応募様式 Form 1J 及び 2J(両分野共通) | Word |

問い合わせ

国立研究開発法人科学技術振興機構

国際部 事業実施グループ

e-ASIA JRP担当 小谷(こだに)、山中(やまなか)、片山(かたやま)、浅尾(あさお)、火口(ひぐち)

TEL: 03-5214-7375 FAX:03-5214-7379

E-mail: easiajrp(at)jst.go.jp (at)を@にしてください。