ロボットを用いた実証実験に基づく発達

ロボットを用いた実証実験に基づく発達に関する仮説形成と検証

全身触覚を備えたロボットの自他分離の実現

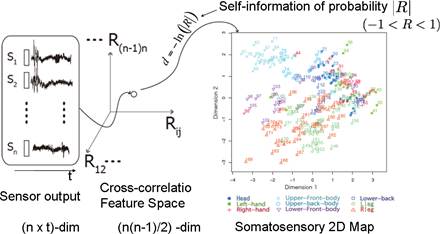

CB2は全身がほとんど継ぎ目のない柔らかい皮膚で覆われているため,CB2自身の動きに伴って多くの触覚センサが反応する.すなわち自己の運動に起因する触覚反応が常に現れるため,触覚情報の類別には自己運動起因反応と他者起因反応を分離する必用がある.これは幼児の自他分離の成立メカニズムに深く関わる問題である.本グループでは自らの感覚-運動経験だけでなく,他者との相互作用における経験が触覚における自他分離に関わっていると考えた.まず,全身の触覚センサの反応の経験を収集し,boostingを改良したアルゴリズムにより,センサ反応時系列信号から自己運動起因反応と他者起因反応を分離するための識別器を学習する手法を構築した.そして,他者に触られる経験をしているときの触覚センサ間の反応の共起性(相互相関)に基づいて構築した体性感覚マップ(相互相関から定義された類似度に従って各センサを2次元平面に配置した体性感覚マップ(図1))[Noda2009]

[Noda2010]を用いて識別器を学習すると,センサの物理的位置の近さに基づいて構成された体性感覚マップを用いた場合と比較して,自己運動起因反応と他者起因反応の識別性能が向上することを明らかにした.

図1 環境との相互作用を通して得られたCB2の体性感覚マップ

また,自己運動起因反応と他者起因反応の分離問題では,両者を効率よく分離する動作が必用である.そのような動作は,センサ出力に統計的な偏りを生み出す再現性のある動作であると考えた.ここではCB2を用いた実験で,動作の再現性がセンサノイズの影響と制御安定性の影響を受けることを確かめ,それらのバランスをとることが再現性のある動作生成に必用であることを明らかにした.[Arabiki09c]

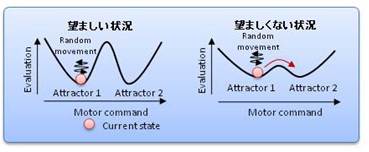

バイアス・ランダムウォークによる全身運動学習

乳幼児の身体バブリング(体をランダムに動かすことで,自身の筋肉の動きやそれに伴う身体部位の構成との関係性を認識し獲得していくこと)による運動学習では,筋肉の一つ一つの動きを学習していると考えると,学習空間が高次元になり指数関数的な探索時間を要することになるが,実際にはそのような膨大な学習時間を要しない.このとき学習を単純化する(学習空間を縮退させる)様々なメカニズムが働いていると考えられるが,ここでは生体ゆらぎメカニズムに注目した.ゆらぎメカニズムでは,ノイズによるランダム探索とアトラクタによる局所探索が現在の状態の評価(アクティビティ)により切り替わる(図2).生体システムには,このようなノイズとアトラクタを利用して少ない探索時間で適切な状態に到達するメカニズムが存在する.このメカニズムを模して,現在の状態評価にバイアスされたランダム探索手法を提案し[Fabio09][池本10][Fabio10],M3-Neonyにはいはい運動を獲得させる予備的実験を行った(図3).この実験ではロボットの腕と脚を周期的に運動させ,その4本の腕脚間の運動の位相差を探索空間として複数のアトラクタを配置し,前進速度をアクティビティとして探索させた.不適切な位相差では前進できず(図左),アクティビティが低下するためロボットは位相差をランダムに探索し始める.一度前進可能な位相差を発見すると(図右),

その位相差を保持してはいはい運動を続ける.身体の持つアトラクタ(例えば動かしやすい運動)を利用して運動学習を行うことによって,多自由度の身体の運動学習を低次元空間で行うことが可能になる.乳幼児の探索的運動に基づく身体運動学習メカニズムを明らかにする上でのこの研究が一つの手がかりになると考えられる.

多自由度の複雑な身体を持つヒューマノイドロボットでは,他者の介助を借りた運動学習が必用になると考えられる.運動能力が未熟な乳幼児では他者の介助を借りて目的の運動を学習する場面が見られるが,このとき教示者との同調が介助をうまく取り込んで運動を改善するために必要と考えられる.そこで他者と同調する能力の発達は他者とのコミュニケーション能力発達の基盤になっているという視点で他者との身体的相互作用を伴う運動学習に研究に取り組んだ.

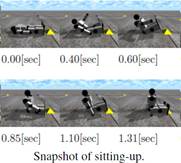

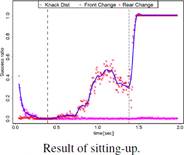

まず,乳幼児は自身の柔らかな身体を利用して他者の介助をうまく取り込むことによって運動を達成していると考え,柔軟な関節を持つヒューマノイドロボットCB2が他者の物理的介助に基づいて運動を達成するための制御手法を構築した.この手法では柔らかい身体を利用するべく,運動中に経由すると考えられるいくつかの姿勢を目標姿勢とし,他者の介助に伴って現在の目標姿勢を切り替えることによって運動を達成する[Ikemoto08h].ここでは図4に示すように座っているCB2の両腕を持って他者が立ち上がらせる運動を例題として扱った.複数の被験者にCB2を立ち上がらせる実験を行わせた結果,CB2と介助者の姿勢変化の相互相関により,介助の成功/失敗を判断できることを明らかにした(図5).また,介助をうまく取り込むためには姿勢切り替えのタイミングが重要であることを示唆する結果を得た.そこで介助者が判断する運動の評価(良/否)に基づいて目標姿勢を切り替えるタイミングを学習する手法を提案した.タイミングに注目することにより, 30回程度の少試行回数でCB2の運動を改善させることが実験結果より示された(図6).また,介助者自身も介助運動をロボットに適応させること,すなわち介助者とCB2の相互適応が生じていることが介助者の運動を解析することにより明らかになった[Ikemoto09][池本10].

図4 他者の介助を伴う起きあがり運動.Posture 2, 3が目標姿勢

図6 タイミング学習による起きあがり運動の改善(上:学習前,下:学習後)

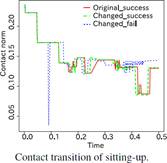

ここではさらにCB2の運動学習において運動の成否に強く関係する状態”コツ”に注目した.コツに注目した運動学習を行うためには,対象となるロボットに特化しない一般的な量を用いてコツを表現する必要がある.ここでは運動の特徴を運動指令と運動評価によって表現する手法を提案した.本手法の特徴は事前知識なしにタスクに内在するダイナミクスを反映した確率分布が獲得され,それによって運動を達成させるために重要となる運動状態を推定することが可能となることである.シミュレータを用いて上体起こし,寝返り,一歩踏み出し運動において提案手法の妥当性を確認した(図7左と中央)[Shimizu09d].またここで推定された運動状態では,環境との接触状況が大きく変化する状態であることがシミュレーションにより確認された(図7右).そのような状態は運動の力学的条件が大きく変化する状態であり,本手法が運動の力学変容の境界を自律的に発見可能な手法になっていることを示唆した.

図7 ロボットの起きあがり運動(左)とそのときに現れるコツ状態(中央)およびコツ状態の物理的意味(右)

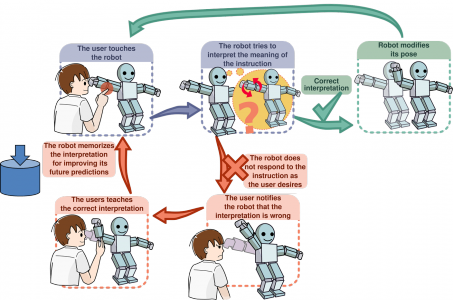

さらに身体的相互作用を伴う運動学習に関わる研究として,他者がロボットに触れて運動を教示するという問題 (Teaching by Touching) を通して,他者の意図理解のためのメカニズムを探る研究を行った(図8左).ここでは教示者の接触教示の意図解釈を学習しながら目的の運動を獲得する手法を開発した[Fabio09][Fabio10].ロボットは接触によって教示された内容に従って自身の運動を修正することによって,教示者が意図する運動を生成する.ここで,接触情報とそのときに意図された運動の修正方法の対応関係(例:右手を触られたら教示者は右腕全体を動かすことを意図している)を図8右に示すモデルで構築し,この対応関係を運動生成と同時に教示あり学習法で学習する.そして,ロボットのCGエージェントを用いた実験で,運動生成と同時に接触の意図を学習可能であることを示した(図9左).この実験から,人間の教示者は単純にある場所の触覚センサをある関節を動かすために触るという教え方だけでなく,より複雑な(抽象的な)教え方(例:頭頂を触って下半身を沈める動きを指示する)も行っていることが明らかになった.このような観測できない教示者の内部状態を推定しなければならない状況が,幼児の他者の意図推定能力の発達を促していると考えられる.(ここまで中間評価)さらに提案手法をM3-Neonyを用いて実装し,実機で接触の意図を学習しながら運動生成を行うシステムを実現した(図9右).複数の被験者に本システムによってロボットに動作を教示させる実験を行った結果,被験者の間で共通の複数パターンの教え方が存在する(接触と関節の対応関係が単純ではない)ことが実機実験によっても確かめられた.この手法ではロボットは教示通りに運動を修正するのみで,ロボットによる探索行為は実装されていない.そこで,ロボットの自己探索運動を実現するために,CPGネットワークによりロボットの運動を表現し,CPGのパラメータを教示に基づいて変更することにより目的の運動を生成可能であることを計算機シミュレーションにより明らかにした.ロボットが一方的に教示者の意図を解釈するのではなく,ロボットの探索的運動を行うことで,教示者側にもロボットの意図解釈の余地を与えることにより,相互意図理解のメカニズムに関する研究に展開することができると考えられる.

相互応答を通じた対人認知のモデル化

対面相互作用は,相手に対して相互に応答しあう過程であると言える.従って他者の応答をどのように認知するのか,またどのように他者に応答するのか,が対人認知をモデル化する際の基本問題であるといえる.これに対し2006年度では,社会関係を表現する典型的なモダリティの一つである視線に注目し,応答性と対人認知に関する仮説を人間とロボットの視線を用いたコミュニケーション実験で検証することを試みた.具体的には,早すぎたり遅すぎたりする応答的な視線[吉川07][Yoshikawa07]あるいは模倣的な首の動き[Shimada08]には,人間は社会性を感じないという仮説である.このような,ロボットを用いることで初めて検証が可能となる認知研究は,認知発達ロボティクスの中核的アプローチである.

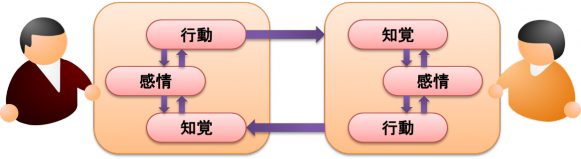

この社会性仮説は,知覚された相手の応答をどのように認知するか,という対面相互作用のいわば半分の現象のみに注目したものであった.そこで2007年度では,これを相互に視線を用いて応答しあうコミュニケーションを想定して,仮説を拡張した.拡張した仮説は相手の応答についての知覚のみを考慮するのではなく,自身が相手にどのように応答するのかについても考慮している.具体的には,人の「自分は今コミュニケーションをしている」という実感は,相手に適切に応答されること(知覚)のみから生じるのではなく,自分自身が相手に応答すること(行動)からも憶測的に生じるものであり,またそのように知覚や行動の経験から実感が生じるというだけの一方向的な現象ではなく,逆にその実感により行動や知覚がコミュニケーションを続けるようにバイアスされる双方向的な現象である,という仮説である.これを相互励起仮説(図10)と呼ぶ.この全体像の一部である,行動と実感の双方向的関係の仮説について,ロボットを用いることで視線の応答性を統制したインタラクション実験(図11)[Yoshikawa08a]および接近行動の応答性を統制したインタラクション実験[山本08]により検証した.また,人のコミュニケーションの実感と無意識的に生じる模倣的な動作の関係を調べるアンドロイドを用いた対話場面の実験からも,行動と実感の双方向性仮説の妥当性を検討した[Lee08].またさらに,対話内容によりコミュニケーションの実感を統制したコンピュータとの音声対話において,コンピュータの返答タイミングを答えさせる実験を実施し,全体像の別の一部分である実感と知覚の双方的関係の仮説について検証した[Yoshikawa08].

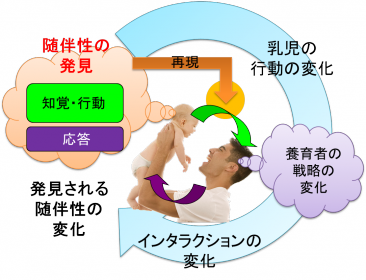

他者の随伴性に基づく社会行動学習

乳児の対面相互作用にかかる認知発達の仕組みを知るためには,複数の社会的認知機能がどのようにできあがっていくのか,またその際に養育者のかかわり方がどのような役割を持つのか,すなわち社会システム全体をモデル化する必要がある.しかし社会システムでは,複数の要素が相互作用し,そのモデルのパラメータの数が膨大となるため,計算機を援用した認知発達シミュレーションにより,モデルの検証と修正を繰り返していくことで妥当なモデルを得るアプローチが有効である.2007年度では,因果関係を再現することが漸次的な社会行動発達において重要であると考え,これを通じて共同注意や社会的参照の能力を漸次的に獲得するモデル(図12)[Sumioka08]の計算機シミュレーションを実施した.また,言葉でのやりとりを通じて言葉を解釈する能力と視野変換能力を獲得するモデル[Mayer08],ミラーシステムが社会的発達の基本メカニズムであるという仮説[Minato08]などについて検討し,多角的に社会システムのモデル化を実施した.

2008年度では,引き続き乳児の認知発達における社会システムについて,計算機シミュレーションによるモデル検証と修正を実施した.ここでは,乳児の認知発達の仕組みを知るうえで重要となる複数の社会的認知機能の発達過程について,共同注意が視線追従や語彙理解といった複数モダリティの機能により実現可能であることに注目し,CB2を用いた人との共同注意実験(図13)と並行しながら,これらを相互促進的に学習するモデルの妥当性について検討した[Yoshikawa08].また2007年度に実施した因果を再現する学習を通じて共同注意や社会的参照の能力を漸次的に獲得するモデルについても,動きをトリガーとする人とロ

ボットのターンテイキング実現の手法[Sumioka08]に基づくCB2を用いた発達実験と並行させながら,その生物学的妥当性について検討した[Sumioka08].

図12 因果再現を通じた社会行動の漸次的獲得モデルと共同注意関連行動獲得のシミュレーション環境

2009年度以降では,視線追従と語彙理解の相互促進的発達モデルの研究に関して,視線と顔の知覚や音声の聴取に関する感受性についての発達,および,首ふり運動の精度に関する発達を考慮することで,発達モデルとしての妥当性を,より精緻に検証することに取り組んだ[中野09].また,相互促進的発達についての別の例として,語彙と音声模倣能力の獲得過程の並行性を取り上げ,物体表象,相手の声の表象,自身の声の表象の3つの表象の間のマッピングのネットワークを学習機構のモデル化に取り組んだ.複数のネットワークから得られる複数の予測信号を,主観的一貫性と呼ぶ評価方法により統合することで,養育者が低頻度でしか子どもの模倣やラベル付与をしないような,実際の乳児の状況により近い状況においても,相互促進的に語彙と音声模倣能力の獲得が実現できることを示した[Sasamoto09].

また因果再現に基づく機能の獲得のモデルをさらなる拡張に取り組んだ.自身の行動の履歴について考慮できるようにすることで,共同注意などの社会的機能の獲得に先んじて,物体についての因果の理解が生じることを,計算機シミュレーションを用いた実験により示し,モデルのさらなる蓋然性を示した[森園09].一方,因果に対する選好性は乳児のみに見られると考えるのではなく,親にも同様の選好性があり,それらの相互作用により,子の発達が誘導されていると考えることができる.そこで因果の一つの形式として予測性に注目し,相互模倣的なやりとりにおいて,子に自身と親の身体の対応を随伴性学習させる状況を取り上げ,双方予測性に関して持つべき選好性について検証した.結果,予測がつきやすいものほど好むものの,それが明らかすぎるものについては興味を失うような,生物学的に妥当であると考えられる選好性を持つ場合に,人間の子が示すような発達のパターン(自己模倣から他者模倣への遷移)が再現されることを確認することができた [港10][Minato10].因果性あるいは予測性について子どもが選好することは,共創知能機構グループが脳科学の観点から議論しているように,自己中心的モデルに基づいた予測あるいはメンタルシミュレーションの重要な構成要素であると考えられる.また,これに関して共創知能機構グループでは,このような選好の機構の発達と関係する興味深い要素として,神経修飾物質の濃度変化を挙げており,これに対応する計算的要素を本グループで構築してきたモデルに加えて拡張させていくことが,今後の重要な課題であるといえる.

また,これまでの計算機シミュレーションのみによる取り組みでは検証が困難であった,養育者を含めた系全体としてのモデルの妥当性の検証に取り組むべく,因果再現による発達モデルを実世界のロボットに適用し,物体永続性の理解や視線追従行動などを発達させることに成功している(図14).また養育者モデルの妥当性の検証に関し,学習に必要なセンシングとアクションの能力の他に,豊かな表情表出の機能と,移動能力を備える M3-Kindy を使うことで,今後さらなる研究が可能になる.すなわち,これによりこれまで取り扱うことが困難であった,長期的な相互作用に養育者を自発的に引きこませることが可能になり,社会発達が起こるべき本来の場面での,学習メカニズムの検証が可能になる.また,そのような自発性のため不可避となる,学習に関わる情報のセグメンテーションの問題も,M3-Kindy によって取り組みやすくなる課題であるといえる.またそこでは新たに,養育者役の人に,ロボットの学習に寄与する振る舞いをするよう誘導するために,どのような表情表出が有効であるかを探る,学習と相互作用の創発が同時に進めなければならない,という社会発達本来の課題にアタックすることができるようになる.

他者を介した対人認知のモデル化

子どもの社会発達過程を理解するためには,子どもと大人といった2者間のコミュニケーションのみに注目するのではなく,生後すぐから子どもが経験する複数の大人との間のコミュニケーション,すなわち社会相互作用にも注目する必要がある.これに対し2007 年度では,インタラクションする他者同士を観察する場面における対人認知機構のモデル化に取り組んだ.具体的には,アンドロイドと人のインタラクションを観察させる被験者実験において,他者同士のインタラクションにおいて行動の多様性が対人認知に影響することを検証した[Minato08].

2008年度では,前年度まで検討してきた2者の対面場面における視線によるインタラクションの研究を,3者間コミュニケーション場面に拡張し,対人認知の社会ダイナミクスのモデル化に取り組んだ.人の対人認知はその対象の他者との関係性のみに依存するものではなく,その他のコミュニケーション相手とその他者との関係性にも依存すると考え(循環励起仮説と呼ぶ)(図15),視線などの非言語モダリティがこれに寄与するという仮説について,ロボットを含む3者間コミュニケーション場面(図16)の基礎的な心理実験により検証した[Shimada10].

2009年度以降では,コミュニケーション相手の認知に影響する他者間のやりとりの特性について整理すべく,ロボット同士のさまざまな非言語的やりとりの映像を聴取させる実験を実施し,他者の間の応答潜時や模倣性が他者同士の関係の認知に影響を及ぼすことを確認した.また対人認知の社会ダイナミクスのモデルの一般化に取り組んだ.前年度までに明らかになってきた他者同士の視線などの非言語モダリティによるやりとりを観察することが親近感の認知に及ぼす効果を,相互応答を通じた対人認知のモデル化の研究項目で前年度までに明らかになってきた,コミュニケーション行動と親近感の間の相互励起仮説を統合する形で,視線相互作用による親近感のダイナミクスに関する計算モデルを構築した.子が両親とインタラクションする状況を想定した計算機シミュレーション(図17)を実施し,提案モデルにおいて,ハイダーのバランス理論を反映した状態が再現されること,また,「子は鎹」と呼ばれる現象が再現されることを確認するなど,複数の観点で,モデルの妥当性を検証した [Yoshikawa09].

発達障害の一つである自閉症においては,コミュニケーションの機能不全が指摘されている.彼らには相手や第三者の存在を無視するかのような振る舞いが見られるとされ,自閉症児とのコミュニケーション場面構築自体の難しさが,そのしくみの解明も阻んでいるといえる.しかし,自閉症児は,ロボットに対しては比較的興味を持ち,社会的な働きかけをすることが報告されている.これに対し,集団コミュニケーションロボットM3-Synchyを用いることで,ロボットを含む三者以上のインタラクション場面を自閉症児に経験させることを通じて,自閉症のコミュニケーションのしくみを理解する実験場面を構築すること,また将来的には,これによるコミュニケーションのトレーニングに応用されることが期待される.そこでその手始めとして,国立成育医療研究センターにおいて,ある程度,言語による報告が可能な高機能自閉性障害児を,人の働きかけに応答するように作られた2体のロボットと対峙させ,どのような印象を抱くのかの調査を実施した.印象についての言語報告から,M3-Synchyがコミュニケーション対象とみなしていると考えられる事例がいくつも見られた.今後は,その印象と個々の症例との関連に注目しながら,どのような相互応答が自閉症児にロボットの間の社会関係を感じさせ得るのかを詳細に検証する必要があり,これを特殊なケースとして,他者を介した対人認知のモデルに反映することが期待される.

またこれまでの循環励起に関する研究から,ロボットを含む3者以上が参与するインタラクション場面では,よりダイナミックな関係構築の構成が可能であることが示唆される.これに関し,人間に作用する最低限の機能を保持したまま,小型化したM3-Synchyを複数体用いて実世界でロボットを含む多人数相互作用を実現することで,人にとってより親和的なコミュニケーションロボットを実現に向けた新たなアプローチの研究が可能になる.具体的には,2体のM3-Synchyを陪席者として人間同士のコミュニケーションに導入し,人間同士の対話に頷きと視線を用いて相互作用させることで,人間同士のコミュニケーションを改善することへの取り組みを始めている.(実験は事後報告)これに関し,それぞれの膝の上にM3-Synchyを乗せさせた2人の人間を対話させ、相手の話にうなずくようにM3-Synchyに振る舞わせる実験を実施し,初対面どうしのコミュニケーション(話しやすさ)の改善の実験にM3-Synchyが適用できることを確認している(図18).複数ロボット同士あるいは人との同調機構を設計課題として,別の観点から,循環励起のモデル化に対して構成論的にアプローチすることが可能であると期待される.