JSTトップ > 研究開発戦略センター(CRDS) > 報告書等 > 海外調査報告書 > 米国の科学技術情勢

1米国の概要

北米大陸に位置するアメリカ合衆国(以下「米国」と略す)は、面積が約980万平方キロで日本の約25倍であり、ロシア、カナダ、中国に次いで世界第4位となっている。人口は2013年の推計値で約3億1千7百万人であり日本の約2.5倍で、中国、インドに次いで世界第3位である。

このように国土・人口の面から米国は大国であるが、米国の強さは圧倒的な経済力と軍事力、そして技術力に裏打ちされているということであろう。英国の植民地からスタートして徐々に経済力を増し、国土を分断して争われた南北戦争の荒廃と混乱から立ち直って以降順調に経済成長を続け、第一次及び第二次世界大戦を勝利で終えたときには、世界の中心は西欧から米国に移っていた。その後、旧ソ連との厳しい冷戦期を経て、ソ連崩壊後の1990年代以降は 、世界唯一の覇権国家として君臨している。近年、ドルの基軸通貨としての地位が相対的に低下しており、また世界最大の人口を擁する中国が経済躍進を続けているため、一部には米国の世界的な覇権が揺らいでいるのではという議論もあるが、やはりこれまでに蓄積された経済的な富と軍事力・技術力に支えられた米国の強大さは、当面揺るがないと考えられる。

2科学技術の歴史的な流れ

このような米国を支えてきた要因の一つとして、科学技術の発展があることは論をまたない。ここでは独立以降の米国の歴史を振り返りつつ、その中で科学技術の振興がどのように行われてきたかについて見ていきたい。

①農業国から新興工業国へ

広大な国土と豊富な天然資源に恵まれてはいたものの、18世紀の建国当時米国は遅れてきた農業国にすぎなかった。しかし建国当初から個人レベルでの発明や科学研究は盛んに行われていた。建国の父の一人、ベンジャミン・フランクリンは避雷針や遠近両用眼鏡を発明した電気科学者であったし、トーマス・ジェファソンは、様々な種類の植物を新世界に持ち込んだ農学の研究者であった。19世紀半ばまでに、ロバート・フルトン(蒸気船)、サミュエル・モース(電報)、エリー・ホイットニー(綿繰り機)、サイラス・マコーミック(刈り取り機)などの発明家が活躍し、1848年には科学者団体である全米科学振興協会(AAAS)が設立された。当時の政府の役割は、このような発明家の権利を保護することであり、米国憲法第1条第8節には特許・著作権制度の起源となる著作権保護条項が盛り込まれていた。

1830年代の機械化による農業革命と西部開拓を経て、19世紀半ば頃には、銃器、時計、ミシンなどの生産において「米国式製造方式」とよばれる互換性部品による大量生産方式が確立した。本格的な工業化は1861年~64年の南北戦争の頃から始まり、内戦が工業化を求める北部の勝利で終わったことは、米国社会を大きく変革させると共に科学技術を大きく進歩させる結果をもたらした。全国的な鉄道網が整備され、電信・電話(グラハム・ベル)や白熱電球・蓄音機(トーマス・エジソン)が発明された。急速に進展する工業化に対応した人材の育成が求められるようになり、農業・機械技術を教育する学校を設立するために国有地が払い下げられ、マサチューセッツ工科大学(MIT)やカリフォルニア大学が設立された。1863年にはエイブラハム・リンカーン大統領の要請により、米国科学界の総本山ともいうべき全米科学アカデミー(NAS)が設立された。

1880年代になると就業人口や生産額で工業が農業を上回り、米国の産業構造は農業国から新興工業国へと急激に変化した。「フロンティアの消滅」が宣言されて西部開拓時代が終わり、更なるフロンティアを海外へ求めて帝国主義政策が志向されることになる。しかし、経済が著しく進展したこの時代にあっても、科学研究における世界の中心は依然として英国、ドイツ、フランスといった西ヨーロッパにあり、米国の若手研究者はこぞってこれらの科学先進国に留学していた。

②経済大国から覇権国へ

1903年にライト兄弟が有人飛行に成功し、1908年にはT型フォードの製造が始まるなど、20世紀に入ると科学と産業の進展は加速化する。企業間競争が激化し、ジェネラル・エレクトリック(GE)やデュポン、AT&Tなどの大企業は自前の研究所を設立して盛んに企業内基礎研究を行うようになった。また、カーネギー研究所やロックフェラー財団などの民間財団が相次いで設立され、民間主導の科学技術振興が一層充実する。

そのような中で1914年に勃発した第一次世界大戦による戦争特需は、経済と軍事技術開発を大きく進展させ、米国が世界的な経済大国へと飛躍する契機となった。戦争はヨーロッパとの科学技術交流を遮断したため、結果としてヨーロッパに依存しない自主研究開発を促す効果を生んだ。政府は海軍コンサルタント局などの軍事研究組織を拡大させると共に、NASに全米研究評議会(NRC)を設置して科学研究の政府への取り込みを図るなど、科学技術振興における政府の役割は徐々に拡大していく。

1930年代にはヨーロッパからの移民の大量流入が始まり、その中にはアルバート・アインシュタインやエンリコ・フェルミ、ヴェルナー・フォン・ブラウンなどの著名な科学者も多く含まれていた。この頃に設立された国立衛生研究所(NIH)やプリンストン高等研究所などにはヨーロッパからの科学者が在籍し、科学研究の中心はヨーロッパから米国に移動したといわれるようになった。

1941年の第二次世界大戦への参戦は、軍事部門を中心に連邦政府の科学研究支援の劇的な拡大をもたらすとともに、戦争遂行のために科学(者)が総動員された。大統領直属の組織として科学研究開発局(OSRD)が設置され、一元的な兵器研究開発体制が構築された。原子爆弾を開発したマンハッタン計画や、MITにおけるレーダー研究などはその成果の一部であった。

③パックス・アメリカーナ

第二次世界大戦後の米国は、圧倒的な軍事力と経済力を誇る超大国として世界に君臨した。戦時下の総動員体制が解かれると、平時における科学技術体制づくりが始まった。1945年にOSRDのヴァネヴァー・ブッシュ局長がハリー・トルーマン大統領に提出した報告書「科学:終わりなきフロンティア」は、政府による基礎研究支援が、健康・安全保障・雇用確保といった社会目標の実現につながるという考え方を提示し、戦後体制の基礎を作った。1950年には国立科学財団(NSF)が設立され、政府による公的な研究開発支援を科学者に委ねるというブッシュ構想が部分的に実現することになる。

一方で東西冷戦の深化と米ソ対立は、国家安全保障の確保を目的とした科学技術への公的支援を再び増大させた。とりわけ1957年のスプートニク・ショックは、米国に深刻な危機感を与え、研究開発予算が飛躍的に拡大されると共に、国防高等研究計画局(DARPA)や航空宇宙局(NASA)、大統領科学顧問が設置され、ソ連との宇宙開発競争に対応する体制が整備された。冷戦期を通じて、安全保障上の脅威を背景にして、常に国防部門に巨大な初期需要があるということは、結果として米国の科学技術イノベーションの進展に大きく寄与することになった。

戦後から60年代まで、世界のGNPの半分を占めるほどの圧倒的な経済力を誇っていた米国であったが、復興を遂げた西ドイツや日本の追い上げにより世界経済に占める米国の相対的地位は徐々に低下していく。 ベトナム戦争介入とブレトンウッズ体制の崩壊を経て、製造業の競争力は低下し続け、70年代には研究開発投資も低調となった。生産性上昇率は伸び悩み、技術水準も停滞した。80年代に入ると日独を中心とする後発国との経済競争はさらに激化し、貿易収支の赤字が拡大すると共に製造業を中心に産業の空洞化をもたらした。

しかし「パックス・アメリカーナの終焉」が人口に膾炙した80年代半ばから、官民挙げての産業競争力回復への取り組みが始まる。民間部門から生産性の向上や品質管理の改善等が政府に提言され、イノベーション推進のための環境整備が積極的に進められた。90年代にはこれらの取り組みが功を奏し、グローバリゼーションの波にも乗って米国の産業競争力は復活する。コンピュータ、ソフトウェア、インターネットといったIT産業の興隆と、IT技術を活用した生産性の向上により米国は経済的繁栄を謳歌することになった。91年のソ連崩壊を経て冷戦は終了し、米国は軍事・経済・科学技術のいずれにおいても他に並ぶものなき単独の覇権国となって世紀の変り目を迎えた。

21世紀に入っても、軍事・経済・科学技術の優越を核として世界における指導的地位を維持するという米国の基本的スタンスは変わっていない。冷戦の終結後も、9.11テロやイラク戦争、アフガニスタン戦争などが起こっており、毎年の研究開発予算の半分は国防部門に投入され続けている。一方で、躍進著しい中国・インド・ブラジルといった新興国の台頭を受けて、2000年代中葉からイノベーションによる競争力強化への取り組みが再び始まった。米国における科学技術・イノベーションは、国民の安全・健康の確保と産業競争力強化という基本目標実現のための有効なツールとして一貫して重視されてきたといえる。

3経済状況と産業構造

①経済状況

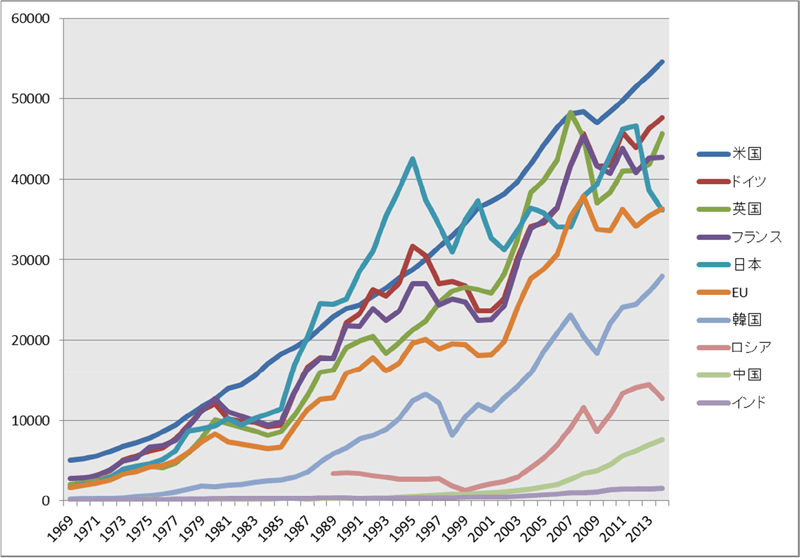

米国経済は圧倒的に巨大である。国内総生産(名目GDP、2014年)は17兆ドルを超え、2位中国の10兆ドル、3位日本の4.6兆ドルを大きく引き離している。一人あたりGDPでも、約5万5千ドルと、欧州の小国と一部の産油国を除けば主要大国中ではトップであり、図表1が示すように、40年以上の長期にわたって安定的な成長軌道を描いている。

図表1: 一人当たりのGDPの推移 1969−2014年(USドル)

出典: World Bank, World Development Indicatorsから作成

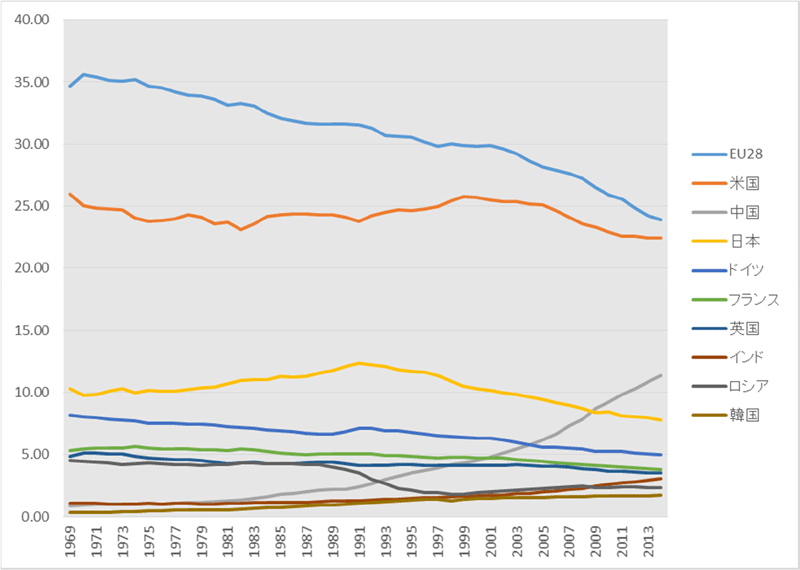

また、図表2にみるように、70~80年代には停滞したといわれているが、米国は長期間にわたって世界経済に常時25%前後のシェアを占めてきた。中国に代表される新興国の急成長は事実であるが、米国は相対的に安定的な地位を確保してきたことが読み取れる。

図表2: 世界GDPに占めるシェア 1969年−2014年(%)

出典: 米農務省経済調査局 International Macroeconomic Data Setから作成

米国のGDPの構成をみると、個人消費のウェイトが70%であり、民間消費主導の経済構造であることが明白である(日本は約60%)。このようにやや過剰ともいえる国内における消費は、国際収支面では貿易収支の赤字となって表れており、米国は70年代から続く輸入超過による貿易赤字で、経常収支は慢性的に赤字となっている。このため米国は、経常収支黒字国からの資本流入によって資金をファイナンスし国際収支上のバランスを維持している。この世界的な経常収支不均衡(グローバル・インバランス)が、08年に生じた世界的な金融危機の背景にあると分析されることが多い。

巨大で安定的な成長を続ける米国経済は、増え続ける人口に下支えされた旺盛な個人消費によって内需が主導する経済であり、ヒトとカネを世界中から集めてイノベーションを誘発させていく成長モデルであると理解することができる。

②産業構造

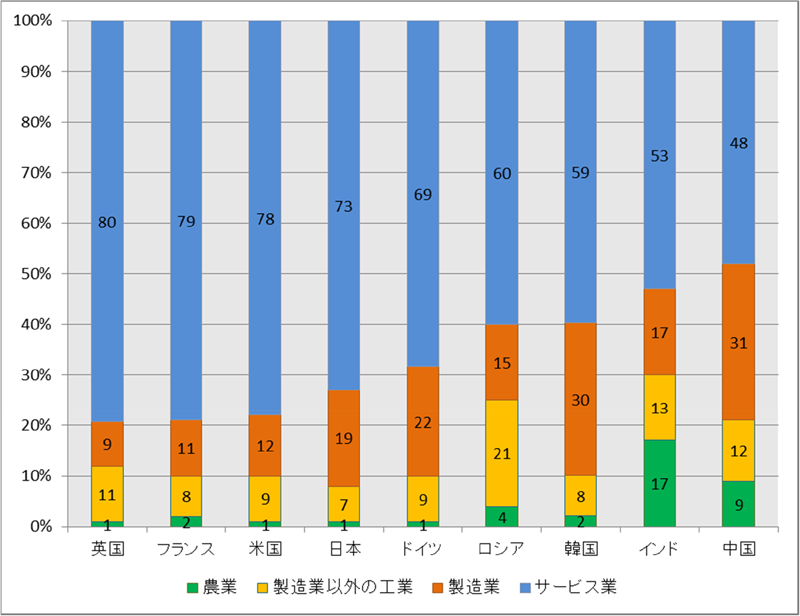

米国の産業構造をGDPのシェアでみてみると、図表3で示すように、製造業を含む工業は21%程度、サービス業は78%程度である。

図表3: 主要国の産業構造の比較(2014年)

出典: World Bank, World Development Indicatorsから作成

米国は世界一の農業国であり農産物は重要な輸出品目であるが、農業のGDPシェアは1%にも満たない。主要産業は、金融・保険・不動産業、情報通信産業であり、主要輸出品目は自動車、自動車部品、半導体、コンピュータ関連製品、航空機、電気機器などである。総工業輸出高に占める中・高度先進技術製品の割合は約8割に上り、技術蓄積が進んでいる。

米国は90年代前半にIT関連技術への集中的な投資とイノベーションによって経済再生と産業構造転換を成し遂げた。結果として近年では、サービス産業の中でも情報通信関連のウェイトが増大し、GDPに占めるICT産業の比率は90年代前半の3.5%前後から90年代後半には4%に上昇し、2010年代には4.5%を越えるに至っている。この産業構造転換の背景には、中小企業の技術投資を促進するベンチャーキャピタルの存在に象徴される開放的な投資環境や競争的な労働市場、米国社会が持つバイタリティや柔軟性があったと考えられる。同時に、不採算事業からの早期撤退や人員削減などの大胆な事業再構築を可能にした、米国企業の自己革新能力の高さも指摘することができよう。

いうまでもなく米国は、インテル、マイクロソフト、アップル、グーグルといったIT企業だけではなく、多くの産業でリーディング・カンパニーを生み出している。2015年のフォーチュン・グローバル500のうち、米国企業は1位のウォルマート(小売業)や5位のエクソンモービル(エネルギー)をはじめ128社が占めており、2位中国(98社)、3位日本(54社)を引き離している。また、米国企業の世界シェア(2008年)は、パソコン、ハードディスク、フラッシュメモリ、サーバー機器といった情報関連産業では45%から70%であり、医薬品(40%)、民生航空機製造(35%)などの知識集約型産業でも大きなシェアを占めていることから、研究開発投資による経済波及効果は他の先進国よりも大きいと思われる。

4科学技術の現状

①科学技術のレベル

米国は世界で群を抜く科学技術超大国である。実際、各種の科学技術ランキングでは、大抵は米国が世界1位である。2015年の自然科学系ノーベル賞受賞者8人のうち米国籍は2人(1人はトルコとの二重国籍)であったが、過去の自然科学系ノーベル賞の43%は人口比率で世界の5%にすぎない米国が獲得している。

トムソン・ロイター社のデータを元にした文部科学省科学技術政策研究所の調査資料によれば、米国で生産される研究論文の世界に占めるシェアは2011年から2013年の3年平均で26%に上り、全世界の4分の1以上を占めている。90年代後半から急速に追い上げ06年から論文数いわゆるトップ10%論文に限ったシェアは40%に上り、他国の追随を許さない。

これらの研究成果を生み出す大学も、世界最高レベルである。英QS社の世界大学ランキング(2015年)では、1位のMIT、2位のハーバード大学をはじめ、スタンフォード大学、カリフォルニア工科大学、シカゴ大学がトップ10に入っており、全体でも上位100校のうち30大学を米国が占める結果となっている。

また、特許の国際出願件数(57,239件、2013年)や、技術貿易収支(389億ドルの黒字、2013年)でも2位日本に圧倒的な差をつけての1位であり、世界経済フォーラムやスイスの国際経営開発研究所(IMD)、世界知的所有権機関(WIPO)等の各種競争力ランキングでも上位の常連である(最新ランクではそれぞれ3位、1位、5位)。

②科学技術の投資状況

このような科学技術の高いパフォーマンスは、政府と民間による巨額の研究開発投資に支えられている。米国の総研究開発費は、世界1位の約4570億ドル(OECD、2013年)で、実に全世界の研究開発費の約3分の1を占めている。GDP比では2.73%であり、連邦政府は日本、韓国などを念頭に3%達成を目標に掲げている。研究開発資金の主な資金源は、民間企業(約 61%)と連邦政府(約28%)であり、研究開発の実施主体は、民間企業における研究開発活動が 約71%、大学での研究開発が約14%である。

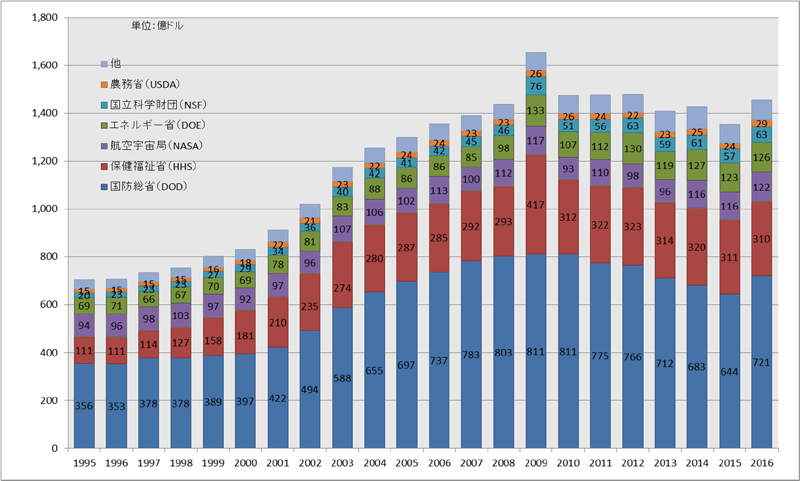

連邦政府は、毎年巨額の研究開発予算を組んでいる。年度ごとに省庁別の研究開発予算を足し合わせたものが、図表4である。近年の動きとしては、リーマン・ショック後の2009年の予算が突出しているが、これは経済の大幅落ち込みを受けて大規模な補正予算が組まれたためである。財政赤字削減のため、2011年予算管理法の成立以来緊縮予算が組まれる傾向にあるが、バラク・オバマ政権は研究開発投資を重視しており、2016年度予算要求でも1457億ドルが計上されている。

研究開発予算の内訳をみると、予算の約半分が国防分野に、次いで保健衛生、エネルギー、宇宙開発分野に投入されている。省庁別では多い順に、国防総省(50%、2016年度の大統領予算要求、以下同じ)、保健福祉省(大部分はNIHで21%)、エネルギー省(9%)、NASA(8%)、NSF(4%)、農務省(2%)で、この6省庁で政府研究開発予算の94%を占めている。NASAによる宇宙開発は、国防、医療に次いで長らく3位をキープしていたが、スペースシャトル計画の終了や近年のクリーン・エネルギー研究開発の重視を反映して、2009年度予算からエネルギー省に取って代わられることになった。

図表4: 連邦政府省庁別研究開発予算の推移

出典: OMB, Analytical Perspectives、大統領予算教書各年版より作成

③世界から集まる人材

米国の持続的成長は、絶え間のない移民流入による人口増加と、各分野の高度人材の確保によって支えられており、科学技術分野も例外ではない。米国のノーベル賞受賞者の4分の1は外国生まれであり、高校生による数学オリンピックの高得点者の65%は移民の子供といわれている。ヤフー、サン・マイクロシステムズ、イーベイ、インテル、グーグルといった米国を代表するIT企業は、それぞれ、台湾、ドイツ、インド、フランス、ハンガリー、ロシアからの移民によって創立された。

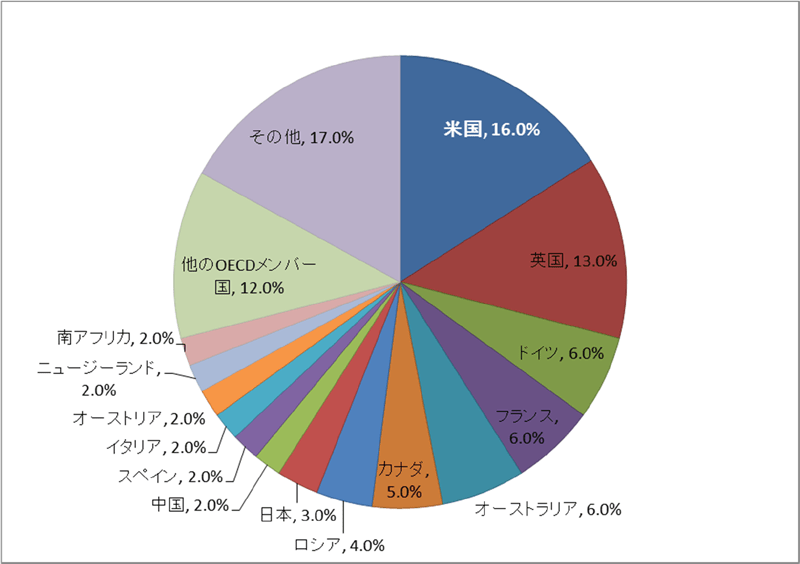

外国人を惹きつける米国の最大の強みはいうまでもなく国際競争力のある大学・大学院を中心とした高等教育である。国際教育研究所(IIE)の統計によれば、米国の大学では88.6万人(2013年)の外国人留学生が学んでおり、2013年は近年最高の8.1%の伸び率であった。図表5にみるように高等教育における留学生の受け入れシェアは16%で世界1位となっている。2000年には24.1%のシェアを誇っていたが、9.11後の移民規制や新興国の追い上げといった要因もあり、近年はやや低下傾向が続いている。とはいえ、依然として米国の大学・大学院は世界中から留学生を惹きつけており、高等教育は米国の最優良産業であり続けている。

図表5: 高等教育における国別留学先(2012年)

出典: OECD, Education at a Glance 2014

留学生が最も多い大学は、ニューヨーク大学であり、以下南カリフォルニア大学、イリノイ大学、コロンビア大学、パーデュー大学がつづいている。全留学生のうち約4割は理工系であり、博士課程に進む学生も多い。NSFのデータ(2013年)では、米国の大学院で理工系(ライフサイエンス、自然科学、工学)の博士号を取得した30558人のうち、約39%が外国人留学生であった。また、数学・物理などのサイエンス系専攻の博士号取得者のうち留学生の割合は42%であり、工学系の学位では53%が留学生であった。

また、理工系大学院に在籍している留学生は、圧倒的に中国及びインド出身者が多く、韓国、イラン、台湾、サウジアラビアといった東アジア・中東諸国が後に続いている(2012年)。また、理工系分野の博士号を取得した留学生の多くはそのまま米国にとどまることを希望していることもあり、外国人留学生は理数系離れの進む米国の科学技術労働市場において重要な供給源となっている。

したがって米国における科学技術人材政策は、高等教育の国際競争力を維持し、有能な人材の流入促進を図ることを基本としている。他方、高度人材を外国に依存することの是非についての論議は常にあり、また国際的な人材獲得競争の激化などから、近年では国内の人的資源の確保が課題となっている。オバマ政権は、イノベーションの担い手を育てるためにSTEM(Science, Technology, Engineering and Mathmatics: 科学・技術・工学・数学)教育の強化を大変重視しており、理数系教師の増員計画などの省庁横断的なプログラムを推進している。

④多元的な科学技術政策システム

米国の研究開発の中心となるのは、政府、大学、企業、財団である。行政権と立法権の厳格な権力分立に基づく大統領制を採っている米国では、政策形成にあたって、大統領府と連邦議会がともに中心的役割を果たしている。また、積極的な提言活動と人材の供給を通じて科学技術コミュニティが与える影響が非常に大きい。

米国連邦政府の科学技術関連機関は、各組織がそれぞれの所管分野で研究開発を行うという分権的な特徴があるが、行政府の中枢で科学技術政策の推進役を担うのは大統領府の科学技術政策局(OSTP)である。OSTPは主に政策の企画立案と政府部内の調整を担当し、OSTP局長は科学技術担当大統領補佐官(または大統領科学技術顧問)が兼務する。大統領科学技術諮問会議(PCAST)は大統領への助言機関であり、学界と産業界の代表21名で構成されている。オバマ政権下では年に6~7回程度開かれており、政策のもとになる報告書を多く発表している。

科学技術関連の予算案作成については、大統領府のOSTPと行政管理予算局(OMB)が共同で各省庁予算要求に指針を示し、その上でOMBが予算教書として取りまとめ、連邦議会に提出する。連邦議会は、上下両院の委員会での審議を経て、歳出法として毎年度の予算を確定している。

一方研究開発の主体は、それぞれの分野を所管する各省庁とその傘下の国立研究所が担っている。関係省庁は多岐にわたるが、国防総省(DOD)、エネルギー省(DOE)と傘下の21研究所、保健福祉省(HHS)とNIH、NASA、商務省(DOC)と国立標準技術研究所(NIST)、海洋大気局(NOAA)、NSFなどがその代表である。これらの省庁や研究機関は、自ら研究能力を有するとともに、大学や民間の研究者に研究開発資金の配分を行っている。米国の代表的な資金配分機関としては、医学分野のNIH、科学・工学分野のNSF、エネルギー分野のDOE科学局(DOE-OS)がある。また、後述するように米国には、DODのDARPAやDOEのエネルギー高等研究計画局(ARPA-E)のように、ハイリスク・ハイリターン研究への投資を専門とする資金配分機関も複数存在している。

米国の政策形成における特徴は、政治社会の多元性と多様な主体による競争的な政治参加にある。科学技術分野においても、学術・研究者団体やシンクタンク、職能・業界団体、非営利団体、労働組合等が科学技術コミュニティを形成しており、ロビイスト等の米国特有の存在もあって行政府・議会に多様な利益表出が行われている。とりわけ全米科学アカデミー(NAS)や、競争力評議会(COC)などの科学技術・イノベーション政策に関する提言・報告書は、それぞれ学術界・産業界を代表する見解として尊重されており、行政府や議会の政策立案に大きな影響を与えている。また、AAASやブルッキングス研究所等の非営利団体やシンクタンクの調査提言活動も大変積極的である。米国特有の官民の活発な人材交流も手伝って、これら科学技術コミュニティの政策過程における存在感は大変大きいものがある。

5イノベーション創出のための取り組み

米国は、世界における科学技術リーダーシップを確保し続けるため、イノベーションを誘発するような制度・施策を不断に導入してきた。ここでは、米国のイノベーション創出のための先進的な取り組みとして、一定の評価を得ている4つの事例について紹介する。

①ハイリスク・ハイリターン研究(DARPAモデル)

国防総省の国防高等研究計画局(DARPA) は、スプートニク・ショックを受けて、米軍の技術的優位を維持するために、1958年に設立された資金配分機関である。国家安全保障に資するような、成功する可能性は未知数だが実現すればインパクトの大きいハイリスク・ハイリターン研究に対して資金助成し、国防にいち早く応用することを目的としている。DARPAは、インターネットの原型であるARPANETや今日のコンピュータ技術の多くを開発したことで有名であり、他にもミサイルの精密誘導技術やステルス技術、全地球測位システム(GPS)、無人航空機(UAV)等の研究成果を上げている。

これらの成功事例を生み出したDARPAの特徴は、その研究開発マネジメントにあるといわれている。たとえば、助成対象プロジェクトの決定では、通常科学コミュニティで行われているようなピアレビューは行われず、大きな権限を与えられたプログラム・マネージャーが、課題に応じた研究を発掘し、オフィス・ディレクターによる技術審査を経て、DARPA長官が迅速に決定する。採択されたプロジェクトは3~5年の間、段階を追って進められ、助成金額は必要性と進捗状況に応じて弾力的に決められる。

このように柔軟で人材本位のマネジメント方式は、小さくフラットな組織構成と、リスクの高いチャレンジを奨励する文化、及び優秀で熱意あるプログラム・マネージャーに支えられている。DARPAの中核をなすプログラム・マネージャーは、3~5年の任期制であり、大学や軍からの出向者もいるが、多くは民間の企業や大学の研究者から採用される。任期が終わると研究者として企業や大学にポストを得るか、技術コンサルタントとして自ら起業することも多いという。政府と学界、産業界の人材の流動性の高い米国ならではのシステムといえる。

近年では、DARPAの成功に倣ったハイリスク・ハイリターン研究支援が、国防以外の分野にも拡大している。98年の中央情報局(CIA:IARPA)を皮切りに、02年には国土安全保障省(DHS:HSARPA)、09年にはエネルギー省(DOE:ARPA-E)にそれぞれ「高等研究計画局」が設けられ、所管する研究開発分野での革新的な研究成果を求めて助成活動が行われている。

②産業クラスターの形成(シリコン・バレー)

カリフォルニア州北部のいわゆるシリコン・バレーは、新たな技術やサービスが次々と生まれるイノベーション拠点として世界的に有名である。1970年代から、シリコンを原料とするIC(集積回路)を取り扱うマイクロエレクトロニクス関連企業が集まったためその名が付いたとされており、コンピュータ、半導体からソフトウェア、インターネット、バイオテクノロジーに至るまで世界のリーダーとなる多くの企業がシリコン・バレーから生まれている。本拠地としている企業は、アドビ、AMD、アップル、イーベイ、グーグル、ヒューレット・パッカード、インテル、オラクル、シマンテック、ヤフーなど枚挙にいとまがない。近年ではツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディア企業やウィキペディアなどのオープンコンテンツ産業もシリコン・バレーから誕生している。

シリコン・バレーは、連邦政府の政策で作られたものではなく、地域に根差した一流の研究大学であるスタンフォード大学を中核として、企業や研究機関が自然発生的に集まって形成された知の集積地である。ここから、企業、大学、研究機関、自治体などが地理的に集まり、相互の連携と競争を通じてイノベーションを創出するという産業クラスターモデルが生まれ、各地で同様の試みが行われるようになった。米国内では、マサチューセッツ州ボストン周辺の国道128号線付近に位置するMITを中核とするルート128や、テキサス州オースティンの情報産業クラスター、ペンシルバニア州フィラデルフィアのバイオ産業クラスターなどが産業クラスターの代表例である。世界的にはインドのバンガロールや、中国の北京市中関村などを挙げることができる。またイスラエルやシンガポールは、国家レベルで産業クラスター形成を推進している。

シリコン・バレーは現在も、情報通信産業だけではなく代替エネルギー技術やバイオテクノロジーでも世界をリードしており、半世紀にわたって先進的なイノベーション拠点であり続けている。その背景には、優秀な大学とハイテク企業に加え、投資意欲旺盛なベンチャーキャピタルに支えられた金融システムと、起業家精神や失敗を恐れない文化といった要因が寄与していると考えられている。

③大学から企業への技術移転(バイ・ドール法)

バイ・ドール法(Bayh-Dole Act、特許法の一部改正法)は、連邦政府からの資金援助によって得た研究成果を知的財産として大学にも帰属させることを骨子とした法律で、1980年に制定された。政府資金による研究開発から生じた発明について、事業化促進を図ることを目的としており、バイ・ドール法によって大学は企業などにライセンス供与することができるようになった。

バイ・ドール法は、有効活用されなかった発明を事業化の種へと生まれ変わらせることに大きな役割を果たし、産学連携を活発化する効果を生んだ。大学が所有する特許件数やライセンス数が増加すると共に、大学の研究成果を特許化して企業へ技術移転する法人(TLO)も増加した。大学がライセンス収入を重視しすぎることは産学連携の障壁になるとの批判もあるが、大学から企業への技術移転を促進することで、企業の技術開発が加速化され新たなベンチャー企業が生まれるなど、1980年代末から米国産業が競争力を取り戻す要因の一つとなったと評価されている。日本でも、「日本版バイ・ドール法(産学活力再生特別措置法)」が1999年に施行されており、大学が企業に技術供与する機会が増加している。

④中小企業支援(SBIR/STTR)

SBIR(Small Business Innovation Research、中小企業イノベーション研究プログラム)は、1982年に創設された中小企業支援制度で、優れた技術を持つ中小企業の研究開発を促進して研究成果を商用化するために競争的な補助金を供与するというプログラムである。同様に、STTR(Small Business Technology Transfer、中小企業技術移転)は、中小企業と非営利研究機関や大学との共同研究に資金援助するプログラムである。SBIRは毎年の研究開発予算が1億ドルを超える12の政府機関の外部向け研究開発予算のうち2.8%を留保して運営されている。STTRは研究開発予算規模10億ドル以上の5つの政府機関の予算のうち0.3%を割り当てて原資としている。

SBIRとSTTRは共に、競争的プロセスを経て補助金与える仕組みである。特にSBIRは、採択率が約20%と選考基準が厳しいために、採択されること自体が成功の見込みのある証明書の効果を持っているといわれる。その結果、資本調達が容易になり、採択された研究の実用化成功率は高く、これまで7万件以上の特許がもたらされ、410億ドルのベンチャーキャピタル投資を呼び込んだという。SBIRプログラムは、成功したイノベーション推進策として、すでに英国、日本、スウェーデン、フィンランドなど多くの国で模倣され、類似の制度が導入されている。

621世紀の競争力強化戦略

中国、インド等の新興国の急成長や、IT技術の急速な進展等に起因する世界的な経済競争の激化を背景に、21世紀に入ると米国経済の競争力を強化する必要性とそのために科学技術に投資することの重要性が、産業界、学界、議会など様々な場で強く認識されていった。2000年代に提起された以下の一連の競争力強化戦略は、現在の米国の科学技術イノベーション政策の基礎となっているものである。

①パルミサーノ・レポート

パルミサーノ・レポートは、2004年に競争力評議会(COC)が米国の競争力強化を目的に作成した報告書である。提言作成会議の共同議長であるサミュエル・パルミサーノIBM会長の名を取ってパルミサーノ・レポートと通称するが、正式名称は「イノベート・アメリカ」である。COCは、1986年に産業界、学界、労働界のリーダーが集まって設立された非営利法人であり、ロナルド・レーガン政権下の1985年に産業競争力強化を提言したヤング・レポートをとりまとめた産業競争力委員会が母体となっている。

パルミサーノ・レポートは、米国の競争力の源泉がイノベーションにあると捉え、イノベーションを創出するには、人材、投資資金、インフラの三大分野を強化する必要性があるとした。提言は、多様性と革新性のある労働力を戦略的に創出する、リスクをとる長期的投資を増やし起業を推進する、知的財産権や規格の制度を積極的に整備する、サービス・サイエンスを振興する等、37のアクションプランにまとめられ、産学官における競争力強化を目的とした議論を活発化させ、連邦議会の関心を高めた。

②オーガスティン・レポート

パルミサーノ・レポートによって競争力論議が活発化した連邦議会からの要請を受けて、全米アカデミーズ(NAS、全米工学アカデミー、全米医学アカデミーの総称)が、競争力強化のために連邦政府が推進すべき政策と戦略についてまとめた報告書が、「強まる嵐を越えて」(通称「オーガスティン・レポート」)である。元ロッキード社会長のノーマン・オーガスティンが委員長を務め、2005年に発表された。

科学・数学教育の充実、基礎研究の充実、インフラ整備等を提言し、政府・議会における競争力強化の論議をさらに活発化させた。5年後の2010年にはフォローアップ報告書が発表され、教育投資と基礎研究に持続的な投資を行う必要性が強調されている。

③米国競争力法

上記の競争力強化の提案が契機となって、ジョージ・W・ブッシュ大統領は2006年の一般教書演説で「米国競争力イニシアティブ」を発表し、NSFやDOE等の基礎研究予算の10年間での倍増や、企業への研究開発減税の恒久化を提案した。この競争力イニシアティブの内容を強化して2007年に法律として成立したのが、米国競争力法(The America COMPETES Act)である。

競争力法は、研究開発強化と社会インフラ整備によるイノベーション創出や人材育成への投資促進とこれら施策のための大幅な予算増加措置を定めたものとなっており、一連の競争力強化戦略の集大成ともいうべき内容となっている。具体的には、基礎研究機関であるNSF、NIST、DOE科学局の予算倍増や理数系教育の強化等を定め、DOEにエネルギー高等研究計画局(ARPA-E)を設立することなどが盛り込まれた。

基礎研究機関の予算倍増や理数教育の強化など主要な政策は、オバマ政権でも受け継がれており、2011年には競争力法の期限を延長する「再授権法」 が成立している。

これらの競争力強化戦略に共通するのは、研究開発、インフラ、教育の三大分野に投資し続けることの重要性である。2012年1月に商務省が議会へ提出した「米国の競争力とイノベーション能力」と題する報告書においても、研究、教育およびインフラへの連邦投資がこれまで重要な役割を果たしてきたと分析し、米国のイノベーションと競争力を促進するためにはそれら三領域への投資を続けていくべきであるとしている。

7リーマン・ショック後の科学技術政策

2008年9月、2期8年に及ぶ共和党ブッシュ政権の終盤で、投資銀行リーマンブラザーズの破綻をきっかけに世界的な金融危機がおこり、全世界的に経済活動が著しく停滞した。2009年1月に発足した民主党のオバマ政権は、世界同時不況の中で船出した形となった。本節ではオバマ大統領がどのように科学技術に取り組んでいるかみていきたい。

①科学技術を重視するオバマ政権

2009年1月の就任演説で「科学を本来の姿に再建する」と宣言したことにも表れているように、オバマ政権の科学技術政策の特徴の一つは科学及び科学者の尊重である。オバマ大統領は、就任直後に開催されたNASの年次総会に出席し、「基礎研究と応用研究、教育を通して米国の科学を再活性化する」、「研究開発投資をGDPの3%まで引き上げる」などと語り、科学の重要性を強調した。現役の大統領が就任直後のNAS年次総会に出席するのはジョン・F・ケネディ大統領以来であり、前任のブッシュ大統領が科学技術担当大統領補佐官を置かず科学顧問の任命にとどめたり、再生医療に必要なヒト胚性幹細胞(ES細胞)の研究予算を抑制するなど、科学界と距離感があったこととは対照的であった。

科学者を尊重する姿勢は、政権の科学技術関連の要職に多くの科学者を起用したことにも表れている。科学技術担当大統領補佐官に著名な環境政策の専門家であるハーバード大学のジョン・ホルドレン教授を、DOE長官にはローレンス・バークレー国立研究所長でノーベル物理学賞受賞者のスティーブン・チュー博士を指名するなど、初期政権内のノーベル賞受賞科学者は5名を数え、「科学の公正さを政府の意志決定プロセスに復活させる」との方針を人事で示した。また、米国連邦政府初の最高技術責任者(CTO)と最高情報責任者(CIO)を置くなど、行政府の技術政策執行体制の強化を図った。

②米国再生再投資法とグリーン・ニューディール

オバマ政権は、社会的課題の解決のための手段として、また雇用を確保し経済成長を実現する手段としても、科学技術を活用する方針を示した。その最たる例が、就任直後の2009年2月に成立させた米国再生再投資法(ARRA: The American Recovery and Reinvestment Act of 2009)に基づく、総予算7872億ドル(約71兆円、対GDP比5.7%)に上る大型の景気刺激策である。これはリーマン・ショック後の景気後退に対して、科学、医療、交通、環境保護、社会インフラなど多岐にわたる分野への投資によって雇用と需要を創出しようとするもので、典型的なケインズ主義的総需要管理政策であった。ARRAの経済効果については、大統領経済諮問委員会(CEA)は、2011年1~3月期の実質GDPを2~3%押し上げ、240~360万人の雇用増加効果があったと試算している。

ARRAでは、短期的な景気浮揚効果と同時に、科学技術投資による長期的な経済波及効果が期待され、全体の2.7%にあたる215億ドルが研究開発予算として割り当てられた。研究開発予算は、主に基礎研究、医療、エネルギー、気候変動分野に重点的に投入され、基礎研究に関してはブッシュ政権時からの三機関(NSF、DOE科学局、NIST)の予算倍増方針が継続された。省庁別では、NIH(104億ドル)、DOE(55億ドル)、NSF(30億ドル)に重点的に配分され、ARPA-E設立にも4億ドルが手当てされた。

さらに、この財政出動の中で目を引いたのは、環境・エネルギー分野に580億ドルを投資するとの計画であった。オバマ大統領は選挙キャンペーン中から、クリーン・エネルギーの研究開発費に10年間で1,500億ドル投資するとの公約を掲げるなど、野心的な政策目標を設定し世界の注目を集めていた。環境・エネルギー対策に投資すると同時に雇用の創出と需要の喚起を図る、いわゆるグリーン・ニューディール政策である。オバマ大統領は、クリーン・エネルギーへの投資は「我々の時代のアポロ計画」であると述べるなど、グリーン・ニューディールは政権初期のイノベーション政策の柱となっていた。

しかし、世界のエネルギー市場構造に変革をもたらした2012年~13年のシェールガス革命以後は、グリーン・ニューディールということばは用いられていない。現在のオバマ政権のエネルギー政策は、エネルギー自給率を高めるために国内で調達可能なエネルギー資源を全て活用するという「all of the above」戦略に基づいている。クリーン・エネルギー研究開発への重点投資は「クリーン・エネルギー製造イニシアティブ」などの形で継続的に取り組まれている。

③米国イノベーション戦略

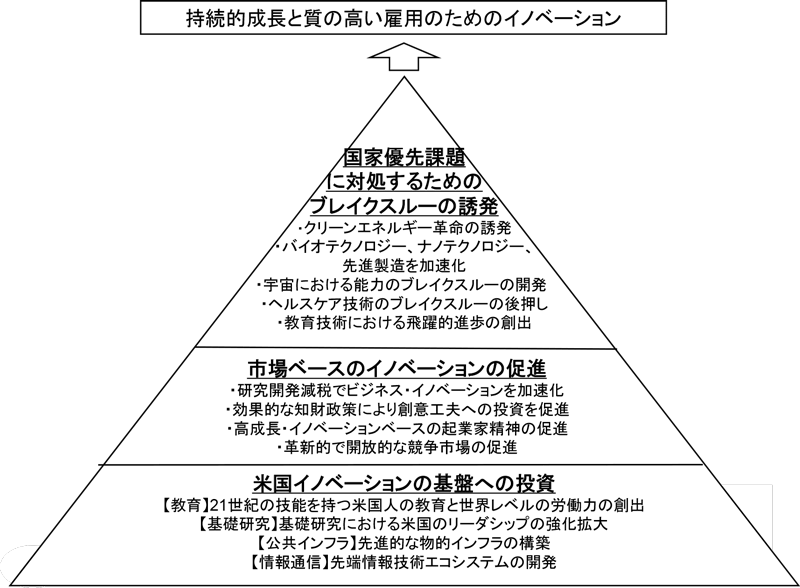

オバマ政権は、2009年9月に政権発足からの科学技術・イノベーション政策を包括的にとりまとめた米国イノベーション戦略(A Strategy for American Innovation)を発表している。これは、持続的成長と質の高い雇用創出を戦略目標とし、個別政策を「米国イノベーション基盤への投資」、「市場ベースのイノベーションの促進」、「国家優先課題に対処するためのブレイクスルーの誘発」の3つに分類し、政権の政策の方向性とメニューを示したものである。(図表6参照)

同戦略は2011年2月に改訂され、米国の長期的経済成長を強化するために、イノベーションのエンジンとしての民間部門の重要性や、イノベーション・エコシステムを支える政府の役割が改めて規定された。技術革新の担い手としてのSTEM教育を強化することが重視されているほか、5年以内に高速無線アクセスで98%の米国民をカバーするワイヤレス・イニシアティブ等の新たな施策が追加されている。

研究開発予算のGDP比3%目標や、基礎研究の重視、STEM教育の強化などを掲げた米国イノベーション戦略は、オーガスティン・レポートや米国競争力法といった、オバマ政権以前に策定された一連の競争力強化戦略と内容的に類似しており、ブッシュ政権時代との連続性・継続性が認められる。実際オバマ政権下においても、競争力法は「米国競争力法の延長を認める再授権法案(America COMPETES Reauthorization Act of 2010)」として、2010年12月に議会で可決されており、民主党と共和党との間に米国のイノベーション戦略の基本政策についての決定的な差異はないと思われる。

図表6: 米国イノベーション戦略2011

出典: A Strategy for American Innovation : Securing Our Economic Growth and Prosperity

④ハイリスク・ハイリターン研究支援の強化

前述したように、DARPAに代表されるハイリスク・ハイリターン研究支援は、米国のイノベーション創出の成功事例と見なされており、DARPAモデルの国防分野以外への適用は共和党政権下でも実施されたが、オバマ政権はさらに積極的である。共和党政権は伝統的に政府による市場介入を嫌い、研究開発支援においても基礎研究支援に重点を置く傾向にあるが、民主党政権はイノベーション創出のために政府が積極的役割を担おうとする傾向にあるといえる。

例えば、オバマ政権は、STEM教育強化に資するような革新的な教育技術・学習技術を開発することを目指して、DARPAモデルを教育分野にも導入して教育省(ED)にARPA-ED(教育高等研究計画局)を設置する提案を予算教書で2度行ったことがある。また、NIHは基礎研究の成果を製薬や治療法の開発に橋渡しをして研究成果の商業化を目指す「先進トランスレーショナルサイエンス研究センター(NCATS)」を設立した。NSFにおけるハイリスク・ハイリターン研究プログラムの予算も増加しており、各省傘下の国立研究所においても、所有する技術の商業化支援や実用化につながる研究開発支援等を強化する動きがある。

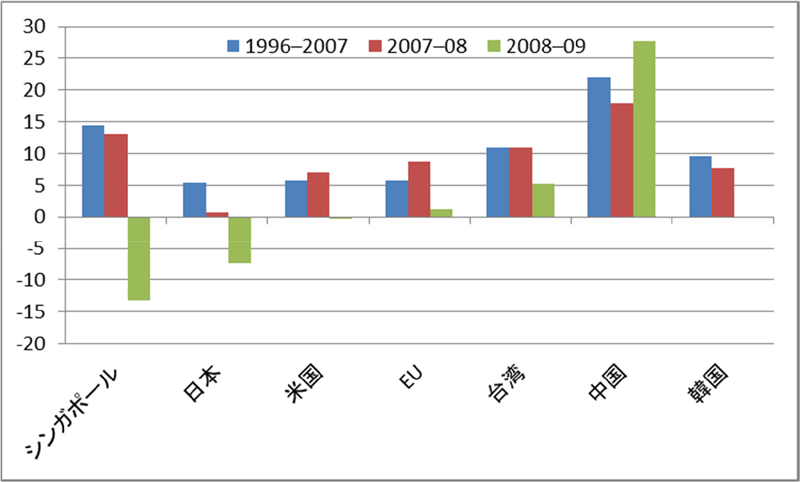

⑤リーマン・ショックの研究開発予算への影響

リーマン・ショック以降、震源地である米国では、金融危機が実体経済の深刻な悪化をもたらした。GDP成長率は2008年の1~3月期にITバブル崩壊以来のマイナス成長に転じ、10~12月期は−6.8%と第二次石油危機後のスタグフレーション以来の大幅なマイナスを記録した。図表7に見るように、景気悪化の研究開発費への影響は明らかで、不況により民間部門の投資は冷え込み、米国の総研究開発費の伸び率は大きく低下した。

図表7: 研究開発支出の年次平均成長率(単位:%)

出典: NSF, National Center for Science and Engineering Statistics

連邦政府の研究開発予算は、2009年の補正予算をピークに年々実質的には減少しており、リーマン・ショックの影響とも考えられる。しかし国防関係と非国防関係に分けて見てみると、減少幅が大きいのは国防研究費であり、非国防研究は横ばいもしくは微増の状態が続いている。したがって10年以降の減少は、リーマン・ショックの影響というよりは、安全保障環境の変化による国防予算の削減と予算管理法による財政赤字削減措置の影響とみるべきでかもしれない。

長期的スパンで見ると、米国予算全体のうち、いわゆる裁量的経費に占める研究開発関連予算は約13%で1970年代からほぼ一定している。米国の研究開発予算は、全体の半分以上を占める国防関係費の変動が与える影響が大きいものの、分権的な予算配分システムも相まって、政府の全体予算に一定の割合を占め続けており、今後も大きい変化はないと思われる。

(参考文献)

- 文部科学省科学技術政策研究所「科学研究のベンチマーキング2015」2015年

- 科学技術振興機構研究開発戦略センター「主要国の研究開発戦略(2015年)」(2015年3月)

- NSF, Science and Engineering Indicators 2014 (Feb. 2014)

- 「国際問題 不安定な内外情勢とオバマ政権のリーダーシップ」2012年3月号

- 科学技術に関する調査プロジェクト調査報告書「科学技術政策の国際的な動向」国立国会図書館調査立法考査局(2011年3月)

- 宮田由紀夫「アメリカのイノベーション政策」昭和堂(2011年6月)

- 科学技術振興機構研究開発戦略センター「科学技術・イノベーション政策動向報告~オバマ大統領の科学技術・イノベーション政策~」(2009年2月)

- 科学技術振興機構研究開発戦略センター「グリーン・ニューディール—オバマ大統領の科学技術政策と日本」丸善プラネット (2009年12月)

- Homer Alfred Neal, Tobin Smith, Jennifer McCormick, Beyond Sputnik: U.S. Science Policy in the 21st Century, University of Michigan Press (July 23, 2008)

- 中尾武彦「アメリカの経済政策」中央公論新社(2008年2月)

- 駐日米国大使館ウェブサイト

- 米国大統領府行政管理予算局(OMB)他政府機関ウェブサイト

- 全米科学振興協会(AAAS)ウェブサイト

- 遠藤悟「米国の科学政策」ウェブサイト

- 科学技術振興機構研究開発戦略センター 「デイリーウォッチャー」ウェブサイト

あとがき

本稿は、科学技術振興機構研究開発戦略センターが2012年に出版した、「主要国の科学技術情勢」(丸善プラネット)の第1章「米国」の部分を原稿とし、加筆修正を行って作成した。上記書籍の米国の章は、米国担当フェローである私が原案を作成したものである。

2015年11月

国立研究開発法人科学技術振興機構

ワシントン事務所長

北 場 林

(著者紹介)

国立研究開発法人科学技術振興機構ワシントン事務所長、研究開発戦略センター(CRDS)フェローを兼務。CRDSフェローとして主にアメリカの科学技術・イノベーション政策の調査・分析を担当。