JSTトップ > 研究開発戦略センター(CRDS) > 報告書等 > 海外調査報告書 > ロシアの原子力開発

旧ソ連時代以降、ロシアは欧米諸国と並んで、原子力開発を先進的に実施してきている。本報告書ではロシアの原子力開発に焦点を当てて記述する。

1.歴史

ロシアの原子力研究の歴史は、ソ連科学アカデミーにレアマテリアル・放射性物質探鉱に関する特別部局が設置された1918年に始まる。1921年にはラジウム研究室(後にラジウム研究所)が設立され、1935年、イーゴリ・クルチャトフ(Igor Kurchatov)のチームが核異性体を発見した。

1940年、ソ連科学アカデミー最高評議会はソ連初のウランプロジェクトに着手した。1943年4月にソ連政府はソ連科学アカデミー第2実験室(現クルチャトフ研究所)を設置し、全ウラン研究の科学者の最高責任者にクルチャトフを任命した。1944年にクルチャトフは、サイクロトロンにより検出可能な量のプルトニウムの製造に初めて成功したが、戦争中であったため、それ以降の十分な支援は得られなかった。

1945年7月、米国が原爆実験に成功したことにより、ソ連は原爆開発に傾注し、同年8月、国防委員会は原爆開発のための第一総局(PGU)(後に「機械製作工場(MSZ)」等10程度の企業になる)を設置した。1946年にクルチャトフのチームは初めてウラン連鎖反応を実現させ、1948年にはチェリャビンスク州オゼルスクで、100MWのプルトニウム生産炉の運転を開始した。1949年8月9日、ソ連初の原爆実験がセミパラチンスクで成功した。

原爆開発などの成果を活用して、ソ連は1954年、世界初の原子力発電所(黒鉛減速チャンネル炉(RBMK)、熱出力30MW、送電可能容量5MW)がモスクワ近郊のオブニンスクで運転を開始した。1955年には世界初の高速臨界集合体BR-1が、やはりオブニンスクで稼働し、1956年には高速炉BR-2(出力100kW)が運転を開始した。

また同時期に、理論・実験物理学研究所(モスクワ)、合同原子核研究所(JNIR)(ドゥブナ)等の主要な原子力研究所が設立された。

1964年にノヴォヴォロネジ原子力発電所(210MW)が、1973年にシェフチェンコ(現カザフスタン共和国アクタウ)で世界初の高速炉の発電所であるBN-350が、1974年にレニングラード原子力発電所(1000MWのRBMK炉)が、それぞれ運転を開始した。これに並行して大型の原子力発電所の建設が東欧州で広く行われた。

1986年4月、世界を震撼させたチェルノブイリ事故が発生した。チェルノブイリ事故の教訓を踏まえ、独立した原子力安全の規制機関を設置する等、原子力安全性強化を実施した。この事故によりロシアの原子力開発計画は遅れることとなったが、それでも、1987年から1990年までの間にロシア国内で4基の原子力発電所の運転を開始している。さらに、後述するように、近年、通常の原子力発電所のみならず、洋上原子力発電所、高速炉や再処理施設の開発・建設を進めるとともに、トルコやエジプトをはじめ、海外での原子力発電所建設を積極的に受注している。

なお公式サイトによれば、2004年以降ロシアでは、INES(国際原子力事象評価尺度)の評価で0以上の事象・事故は一件も発生していない。

現在ロシアでは国内10か所に35基の原子力発電所が運転中で、米国、フランス、日本に次ぐ世界第4位の原発数となる。

2.原子力研究開発・規制体制

ロシアでは、原子力の推進と保障措置は国営原子力公社「ロスアトム」、安全規制は連邦環境・技術・原子力監督庁(ロステフナドゾル)が担当し、また原子力の安全保障面での取り組みは原子力安全研究所(IBRAE)1 が担っている。ロスアトムは、行政だけでなく原子力産業、原子力・放射線安全分野や核兵器関連企業の機関も傘下においている。軍事関連の安全規制は、ロステフナドゾルの所掌外となっている。

(1)ロスアトム

ソ連時代、原子力行政は一手に中型機械工業省が担当していたが、チェルノブイリ事故直後の1986年6月、原子力・産業省に改組された。1991年のソ連崩壊に伴い、原子力・産業省のロシア担当部分を継承して連邦原子力省が設立され、2004年に組織改編により連邦原子力庁が設立された。2007年12月、連邦原子力庁の全ての権限を継承し、また、それまで各株式会社に分割されていたロシア国内の原子力産業を統合するかたちで、国営原子力公社「ロスアトム」が設立された。

ロスアトムは軍事利用、民生利用両方の原子力政策を推進しており、また全ての国内原子力関連企業を、株式関係による子会社、孫会社といった形態や連邦国家単一企業といった形態により、傘下に収めている。日米欧の感覚では馴染みにくいが、ロスアトムは企業であると同時に、元原子力省の権限を有する一官庁である。ロスアトムは、日本でいえば、資源エネルギー庁、文部科学省等政府の原子力推進部門の権限を一手に有し、子会社、孫会社等として電力会社の原子力部門(送電部門は別)、日本原燃や三菱原子燃料といった転換、濃縮、加工、再処理および使用済燃料貯蔵部門、さらには、東芝、日立、三菱重工、その関連企業といった原子力機器メーカー、クルチャトフ研究所やロシア科学アカデミー傘下の研究所を除く原子力関係の研究所を全て併せ持った巨大官庁・企業・研究所なのである。さらに、日本では外務省が有する原子力に関する国際交渉に関する権限も、一部授権されている。

ロスアトム社長は長きに亘りキリエンコ(Sergey Kirienko)氏が務めていたが、2016年10月、リハチョフ(Alexey Likhachev)氏が新社長として就任し、キリエンコは大統領府第一副長官に任命された。リハチョフ氏はエンジニア出身であるが、2000年~2007年は下院議員となり、経済政策・企業活動・ツーリズム委員会副委員長も務めた。2007年以降は経済発展省顧問等を歴任し、ロスアトム社長就任前は経済発展省第一次官であった。

現在、ロスアトムの第一副社長は4名(核兵器産業、開発・国際事業、オペレーション・マネジメント、金融)で、その他の副社長は5名(安全保障、経済分析・企画、イノベーション、国際協力、軍事目的の核エネルギー利用に係る安全保障分野の国家政策)置かれている 2。

ロスアトムは海外での原子力発電所の建設・運転において、BOO方式をとっている。これは、ロスアトムが施設を投資建設(Build)し、そのまま保有(Own)し続け、事業を運営(Operate)する方式で、これから原発を建てようとする国にとっては魅力的なコンセプトである。つまり、燃料の供給から再処理、廃棄物の回収、そして人材育成までをすべてパッケージでロスアトムが面倒をみてくれるわけである。ロシアの原子力の世界展開政策の強みはこの点にあると考えられる。

(2)ロスアトム傘下の企業

原子力・放射線関係の企業は、ロスアトムを頂点とするピラミッド構造を形成しており、傘下の子会社、孫会社、さらには連邦国家単一企業まで合わせると、関連企業は約350にのぼる。

ロスアトムの関連企業も含めた総職員数は25万6,000人で、年間3万~4万人の職員採用を行っており、大(学院)卒者だと年間1,700人程度の採用を行っている3。2015年でのロスアトムの売上げは8,212億ルーブル4である。

2015年のロスアトムの業績を見ると、1,952億kWhを発電し、ロシアの全発電量に占める原子力発電の割合は15%(2013年)から18.6%に上昇した。ロスアトム職員の平均月収は約6万ルーブルである。これは、ロシアの平均月収約2万ルーブルと比較すると3倍になる。モスクワの平均月収と比べると大差ないかもしれないが、原子力関係の従業員が広くロシア全土で勤務していることを踏まえると、ロスアトムの平均月収はかなり高いと言えるだろう。

ロシア国内外での原子力発電の展開状況に関しては、2016年末時点で、11か国から28基の原子力プラントの受注を受けており、すべて契約を締結済みである。これ以外に10件以上のプロジェクトについて交渉中である。契約および交渉中の規模は総額で3,000億米国ドル(以下「ドル」と略す)強相当になる5。

以下では主要なロスアトム傘下の企業を記述する。なお、付記される株式比率は、時々変更があることに注意が必要である。

①アトムエネルゴプロム(核燃料サイクル全工程)

ロスアトムの100%子会社であり、現業は有しておらず持ち株会社である。直接保有する企業数は2016年末時点で76社に上り、将来的に数を増やすことが目指されている。社長は、ロスアトム第一副社長のコマロフ(Kirill Komarov)氏が兼務している。

②ロスエネルゴアトム(原子力発電所運転・管理)

アトムエネルゴプロムが91.6%株式を有する子会社で、ロスアトムの孫会社になる。現在同社は、10か所に35基の原子力発電所を有し、運転管理を実施している。なお、第一副社長のアスモロフ(Vladimir Asmolov)氏は、チェルノブイリ事故時の現場経験を有するロシアで有数の原子力の専門家であり、福島原発事故発生後、ロシアから専門家として日本に派遣された人物である。

③アトムエネルゴマッシュ(原子力発電関連設備等製造))

アトムエネルゴプロムが70.5%の株式を有する会社であり、原子力発電所だけでなくその他の発電関連設備、さらには石油関連設備を製造している。収入に占める原子力関連機器の割合は72%である。国内外の原子力用発電機、バルブ、主循環ポンプ、ガスタービン用熱ボイラー、高圧ポンプ、高速増殖炉用格納容器等を製造している。

④アルムズ(ウラン探鉱・採掘・製錬)

アトムエネルゴプロムが82.5%の株式を有するウラン採掘企業であり、ロシア国内のすべてのウラン採掘企業を傘下に収め、探鉱から製錬までを担っている。かつてはCIS(独立国家共同体)諸国やその他の国において数多くのジョイントベンチャーを経営しウランの採掘を行う一方で、海外企業の買収にも積極的であった。しかしロスアトムの決定に基づいて、2013年12月以降はロシア国内のウラン資産(ウラン採掘企業等)の経営・管理に専念している。海外のウラン資本の経営・管理に関しては、アルムズ社が株式の32.47%を保有するオランダ企業「Uranium One Holding N.V.」にすべて移譲されている。

⑤トヴェル(核燃料濃縮・転換・成型加工)

アトムエネルゴプロムの100%子会社で、核燃料成形加工、ウラン転換、遠心分離法によるウラン濃縮、関連研究開発等を行う企業である。国内全てと海外の75か所の原子力発電所および国内外の研究炉等に核燃料を供給している。核燃料成型加工の世界シェアは、2016年末時点で17%である。

同社は原子力以外の事業展開も図っており、ジルコニウム、リチウム、カルシウム、さらには、薄膜チューブ、研磨剤、ゼオライト触媒、超伝導物質等の製造・販売を行う。

⑥テフスナブエクスポルト(テネックス)(ウラン関連製品輸出入)

アトムエネルゴプロムの100%子会社で、ウラン関連製品の輸出入を行う商社である。1990年以降、ロシアからのウランの輸出はテネックスが独占している。事業内容は、海外の顧客に対して濃縮サービスの提供、濃縮ウラン・天然ウラン(イエローケーキ、六フッ化ウラン)の供給等である。世界の濃縮サービス市場の約40%を占める。日本を含むアジア地域におけるロシアの濃縮サービスのシェアは現在2割程度であるが、テネックスとしては今後さらに拡大したいとの意向を有している。

テネックスは全世界のウラン燃料の3分の1を提供しており、2012年末時点で、2029年までのデリバリー契約を含む240億ドルの契約を保有している。

⑦アトムストロイエクスポルト(海外原子力発電所建設)

ロスアトムが78.5%の株式を有し、海外での原子力施設建設を担う企業である。これまでの実績は30基で以上におよび、世界の原子力発電所建設市場の約2割を占める。

⑧RIAR(ロシア国立科学センター 原子力研究所)

アトムエネルゴプロムの100%子会社で、モスクワ南東1,300kmのウリヤノフスク州ディミトロフグラード市にあり、前身はソ連時代の1956年に設立されたロシア最大の原子力研究センターである。研究炉や実験炉を有し、核燃料サイクル、放射線化学や放射性廃棄物の研究、医療用・産業用放射性核種の生産を行っている。

⑨その他

その他のロスアトム傘下の企業として、以下のものがある。

- ●「放射性廃棄物管理」:連邦国家単一企業「ロスラオ」

- ●「再処理」:連邦国家単一企業「生産公社「マヤーク」、連邦国家単一企業「製錬・化学コンバイン」

- ●「原子力発電所設計・建設(海外含)」:(株)アトムエネルゴプロエクト

- ●「原子力砕氷船」:連邦国家単一企業「ロスアトムフロート」

- ●「研究開発」:IPPE(ロシア国立科学センター 物理エネルギー研究所)

- ●「人材育成」:ROSATOM-CICETE(ロスアトム教育トレーニング継続中央研究所)

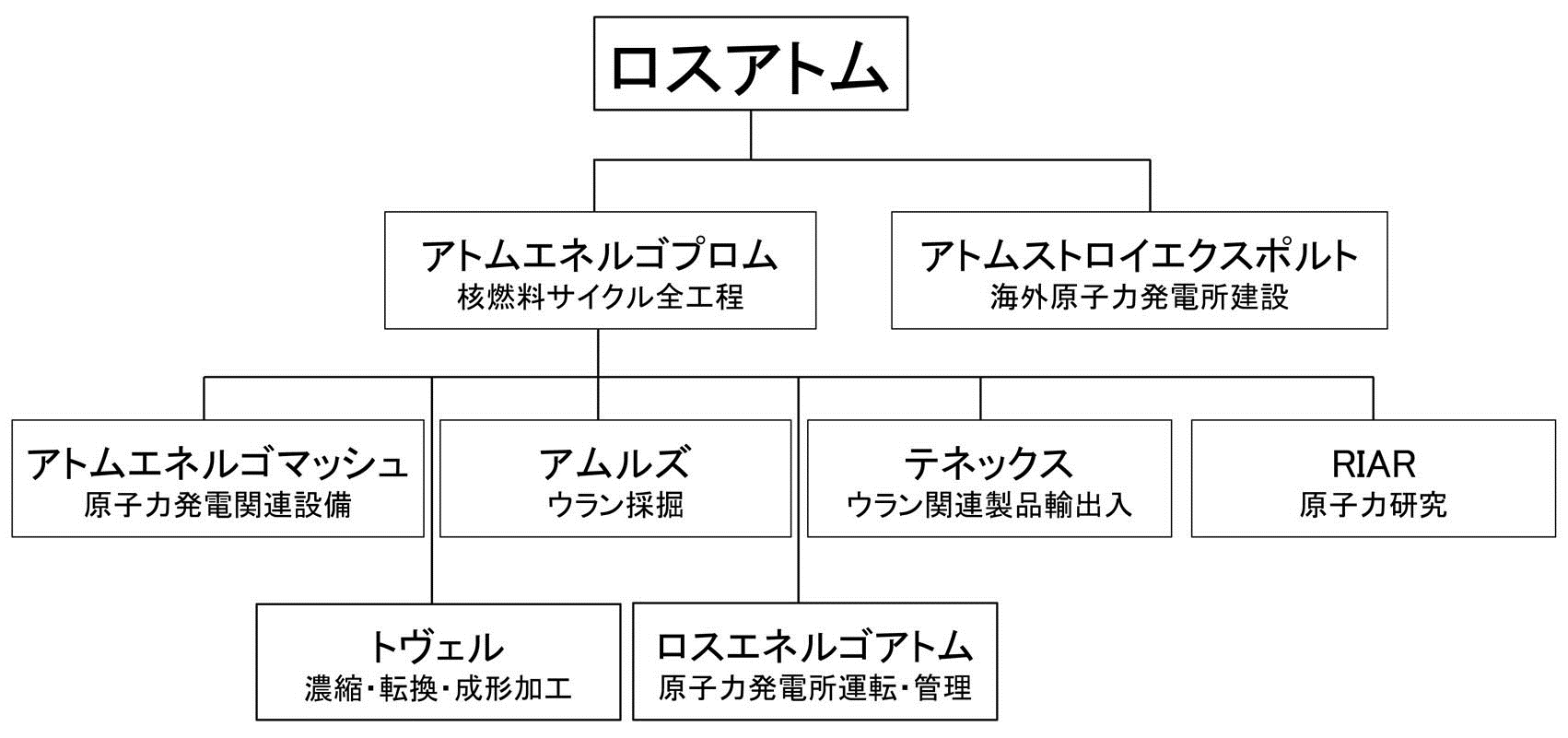

以上の関連企業を図示したのが、図表1である。

図表1:主なロスアトム関連企業

出典:各種資料を元に筆者作成

(3)クルチャトフ研究所

ソ連時代に、核兵器や原子力発電の開発を主導したクルチャトフの名を冠する研究所である。1943年に核兵器開発を目的に設立された「ソ連科学アカデミー第2研究室」が前身であり、1960年に「クルチャトフ原子力研究所」と名称変更し、1991年に当時のソ連原子力・産業省から独立し国立研究センターとなり、さらに2010年には、ロスアトムの下部機関でも連邦科学機関局の下部機関でも国立研究所でもなく国立研究所から一段高い地位を与えられた、首相府直属の唯一の国家研究センター(NRC)となった。

所在地は、モスクワ市の中心のクレムリンから約15km北西に位置する。敷地面積100ヘクタール、職員約5,000人(うち研究者は約2,000人)、2012年度の予算は72億ルーブルであった。2016年7月に行われた来年度以降の予算編成に関する政府会合において、2017年度のクルチャトフ研究所の予算は大幅に削減されることが明らかになり、職員数も1,500人程度削減する方針が示された。

名誉総裁はヴェリホフ(Evgeny Velikhov)氏、所長はコバルチュク(Mikhail Kovalchuk)氏で、いずれも科学界の実力者である。ヴェリホフ氏は、2016年春の外国人叙勲において「日本・ロシア間の学術交流の促進に寄与」を功績理由として旭日中綬章を受章した。

日本・ロシア・EU・米国・中国・韓国・インドの七極により進められている国際熱核融合実験炉(ITER)計画では、クルチャトフ研究所がロシアの中核機関であり、また欧州原子核研究機構(CERN)等の国際研究プロジェクトにも積極的に参画している。ただ、サンクトペテルブルクに建設中の大型研究炉(PIK)以外には目立った原子力関係プロジェクトはない。チェルノブイリ事故時に活躍したクルチャトフ研究所の研究者たちは多くは、定年となるか別の原子力関係の研究所に移籍しており、ITERを含めた原子力関係に携わる研究者は、研究所全体の約3分の1といわれている。

クルチャトフ研究所には、1946年に初臨界に達した世界で2番目に古く、現在稼働している世界で最も古い原子炉である高速炉F-1がある。減速材は手で積まれたレンガブロックであり、制御棒は手動である。現在でも、キャリブレーション(校正)用途でしばしば運転されている。

クルチャトフ研究所は、1991年に国立研究センターとなって以来、その業務の比重を原子力以外のバイオやナノテクノロジーに徐々に変更しつつあり、2009年に同研究所内の組織としてNBIC(ナノ、バイオ、IT、認識科学)に関する科学技術センターを発足させてから、この流れが加速している。現在、NBICは社会人文を含み、NBICSと改組されている。

クルチャトフ研究所 ©津田

(4)MEPhI(国家研究原子力大学 モスクワ工科物理研究所)

MEPhIは、ロスアトムとの関係が深く、原子力分野の人材育成等でロシアでは重要とされる大学である。モスクワおよびオブニンスクにキャンパスを有する。MEPhIの始まりは1942年に設立されたモスクワ兵器機械研究所で、その後1945年にモスクワ機械研究所、1953年にモスクワ工科物理研究所(MEPhI)と改名された。2003年には国立大学(State University)の認定を受け、2009年に国家研究原子力大学(National Research Nuclear University)の称号を得て現在に至る。この称号を持つ大学はロシアには2つしかない。

現在MEPhIは、欧州諸国と高等教育やトレーニングの実施を通じた原子力分野での関係強化を目指しており、European Nuclear Education Network(ENEN)のメンバー大学である。

ロシアの大学の世界競争力強化に関するプロジェクト「Project5-100」の大学に選ばれたことを受け、MEPhIでは組織改変が行われ、原子力分野のみに傾注しない傾向が近年より強まっている。MEPhIは5つの研究所を有し、そのうちの一つが原子力物理工学研究所で、学内の関連する原子力分野の施設は同研究所の傘下にある。残り4つの研究所は、バイオメディカル工学物理学、レーザー・プラズマ技術、エレクトロニクス・ナノ工学、サイバーインテリジェンスシステムの各分野からなる。

MEPhIモスクワキャンパス ©津田

3.中長期的な原子力開発計画

ロスアトムは、2016年6月に発表された「2030年までのロスアトムのイノベーティブな発展および技術開発プログラム」並びに2010年2月に承認された連邦特別プログラム「2010年~2015年期間および2020年までの展望に関する新世代原子力技術」(以下、「高速炉に関する連邦プログラム」と略す)等に従うとともに、これらに基づくロスアトムとしての戦略を3年ごとに策定している。

ロシアの原子力政策では、使用済燃料の再処理を行い、得られたプルトニウム等を高速増殖炉などに再利用するクローズドな核燃料サイクルを前提とし、国内外における原子力発電所建設、核燃料サイクル事業の展開を図るとともに、新型の原子炉の開発を推進している。

ロシアでは2050年までに全電力に占める原子力の割合を45%~50%にまで高め、今世紀末には70%~80%まで高めることを想定している。2010年から2030年の原子力発電所建設計画では、国内で最大38基の稼働を目指し、この期間中に老朽化した24基の原子力発電所を停止し、設備容量を5,100万kWとする計画である。この間に海外で少なくとも28基の原子力発電所の受注・建設を目標としている。

原子力発電を支える核燃料政策として、2020年までに使用済燃料の年間発生量と年間再処理量を均衡させ、2050年までに高速炉などを用いて再処理で生じたウラン、プルトニウムを全量燃焼させる、完全なクローズドサイクルに移行する計画である。その他、ウラン生産量、ウラン燃料加工、ウラン濃縮等核燃料サイクルのあらゆる分野で国内需要に合わせて事業を拡大すると同時に、大規模な海外展開を行うこととしている。

実際、ロシアの原子力発電所の稼働率は過去に比べて飛躍的に向上している。この完全にクローズドなフル核燃料サイクルが実現した場合、燃料投入量は100トン程度になると言われている(燃料サイクルを行わない場合は、その20倍以上)。

上述の高速炉に関する連邦プログラムでは、ナトリウム冷却高速炉と鉛/鉛ビスマス冷却高速炉の研究開発をそれぞれ並行して実施していくことが位置付けられ、核燃料サイクルにおける天然ウラン利用の効率性向上や、使用済み核燃料および放射性廃棄物の削減、ナトリウム冷却材を用いた多目的研究用高速炉(MBIR)の設計なども目標として掲げられている。

MBIRに関しては、2015年5月、ロシア国立原子炉科学研究所(RIAR)が建設許可を発注したとの発表があった。2020年の運転開始が予定されている。先述のとおり、ロシアの原子力政策では、クローズドな核燃料サイクルを前提とし、国内外における原子力発電所建設、核燃料サイクル事業の展開を図っている。MBIRは、1969年から稼働している高速実験炉BOR-60(電気出力1万kW、ディミトログラード市、2020年まで運転を予定)の後継炉として位置付けられており、MOX燃料の利用が見込まれている。

ロシアは、チェルノブイリ事故の経験を踏まえ、原子力発電所の安全性に十分な配慮を行い、またチェルノブイリ事故に関連した一連の批判を受け、IAEAなどの原子力安全に関する国際基準をすべて国内法規等に取り入れていく方針をとっており、IAEAの基準などを厳しくする提案も行っている。

2011年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故にロシア政府は素早く反応し、同年3月、4月に、国内全原子力発電所を対象に耐震強度や水素爆発防護策といった自然災害等の外部要因に対する安全性を確認した。2011年に、原子力の安全確保のために拠出した予算は290億ルーブルであり、このうち、福島事故対応に特化した安全対策費は22億ルーブルであった。

4.原子力発電所

(1)概要

2016年末時点で、ロシアの原子力発電所は35基(サイト数:10、設備容量:2,620万kW)で、発電電力量に占める原子力のシェアは18.6%である。設備容量は米国、フランス、日本に次いで世界第4位となっている。

また2016年末時点で、建設中の原子力発電所は国内10基(うち1基は洋上原子力発電所)である。原子力発電所の立地場所は、ウラル山脈から西側のヨーロッパロシアと呼ばれる地域に集中しており、同地域における原子力発電の割合は3割に達する。

現在稼働可能な35基の原子力発電所の構成は、18基が軽水炉(VVER、うち120万kW級が1基、100万kW級が12基、44万kW級が5基)、11基が黒鉛減速チャンネル炉(RBMK-1000)、4基が軽水冷却黒鉛減速圧力管型炉(EGP-6)、2基が高速増殖炉(BN-600、BN-800)。日本の場合を例にとると、1970年代初頭に運転を開始した比較的古い原子炉は50万kW前後、その後徐々に大きくなり80万kW~100万kW、さらに最も新しい部類の原子炉は135万kW程度となっている。ロシアにおいても、概ね日本と同様の傾向にある。VVERとRBMKは大都市向けの大規模原子力発電所であり、近年になるにつれその出力を上げている。一方、大都市から遠く離れた北極圏に位置する鉱山(金、銀、スズ等)の町ビリビノでは、需要に合わせEGP-6による熱併給型原子力発電所を運転している。

(2)稼働している原子炉の型

既に述べたように、VVER、RBMK、EGP、BN-600、BN-800が稼働しており、これらの炉型を順次説明する。

①ロシア型加圧水型軽水炉(VVER)

VVERは海軍用原子炉から発展したもので、ロシア型といっても米国、フランス、日本、韓国などのPWRと同様で、減速材と冷却材が通常の水であり、原子炉の熱を水で冷却するがこれを加圧して蒸気とせず、発電機を回す蒸気は蒸気発生器から取り出す。

②黒鉛減速チャンネル炉(RBMK)

1986年に大事故を起こしたチェルノブイリ原発に利用されていた型であり、いわゆるチェルノブイリ型である。黒鉛を減速材、水を冷却材として用い、燃料を取り囲む圧力管の中を水が流れる構造となっている。元々RBMKは、軍事用のプルトニウム生産のために開発された炉を発展させたものである。特徴としては、圧力管を増やすことにより比較的容易に出力を高めることができ、また運転中に燃料を交換できるメリットがあるが、黒鉛の減速能力は水に比べて劣るため減速材が大量に必要となる、格納容器を持っていないことなどが弱点である。チェルノブイリ事故以降、問題と指摘された事項は全て改善され、数多くの抜本的な安全上の対策が施されている。

なおロシア政府は、今後、RBMKについては寿命を延長せず、別の炉型の原子炉で置き換えることとし、2028年に最後のRBMKを停止する予定である。

③軽水冷却黒鉛減速圧力管型炉(EGP-6)

EGP-6はRBMKと基本は大きくは変わらないが、北極圏の鉱山の町ビリビノに電力と熱を供給するために建設された小型の原子炉である。ビリビノは冬期が10か月と長く、石油等の輸送はコストが高くつき、凍っていない水が不足する。このため、EGP-6は、冷却材が自然循環し、電力のみならず熱供給も行う設計となっている。EGP-6は、1基当たりの熱出力1.2万kWの小型原子炉4基が、ビリビノにのみ設置されている。これら4基は2019年~2021年に運転を停止する予定である。

④高速増殖炉

現在、発電を伴って高速増殖炉を運転しているのは、世界でロシアのみである。そのうち最大の炉は、2016年10月にスヴェルドロフスク州のベロヤルスク原子力発電所で初稼動したBN-800で、電気出力88万kWのナトリウム冷却の高速増殖炉である。1984年に建設が始まったが、チェルノブイリ事故およびソ連崩壊後の経済混乱のため建設は一次中断された。しかし2006年に建設が再開され、2015年には商業発電を開始した。BN-800にはMOX燃料が利用されている。

1980年の初稼動から長く利用されてきたBN-600は、電気出力60万kWのナトリウム冷却の高速増殖炉で、1982年から2009年の28年間の設備利用率は73.5%、2001年以降に限定すると80%近くに達しており、稼働率は高い。BN-600は、先述の高速実験炉BOR-60や、1973年に運転が開始された高速増殖炉BN-350(電気出力15万kW、カザフスタン、1999年に廃炉)等の実績を踏まえて建設され、運転が行われてきた。

現在、次のBNタイプとして電気出力122万kWのBN-1200が設計中で、2027年までの運転開始予定で計画されている。

なおここまで「高速増殖炉」と記したが、正確には現在動いている原子炉では使用した燃料以上に新しい燃料を生み出す、いわゆる増殖にまでは至っておらず、転換炉として運転されている。

(3)開発中の原子炉型

①洋上原子力発電所(FNPP)

FNPPは、過疎地域、燃料不足に陥りやすい地域、アクセスの悪い都市(シベリア、北極海の資源開発基地)等に、安定的に電力・熱供給を行うことを目的として、原子力砕氷船の技術に基づき開発されている小型の可動式加圧水型軽水炉である。現在建設中のFNPPは、「アカデミック・ロモノソフ」と呼ばれている。2基の小型原子炉により7万kWを発電し、熱供給も可能である。原子炉を設置している船体の大きさは、排水量2万1,500トンで、長さ144m、幅30mに達する。燃料は20%濃縮ウランを用い、燃料交換は12年ごとで、保守期間も含めた運転期間は計38年(12年(運転)+1年(保守)+12年+1年+12年)を予定している。

最初のFNPPは2013年の運転開始を目指し、カムチャツカ地方ヴィリュチンスク市に予定されていたが、2017年3月時点で計画は白紙のままである。代わりに、2019年から順次停止する予定の老朽化したビリビノ原子力発電所(EGP-6)の代替としてチュコチ自治管区ペヴェク市に展開される予定である。造船所の破綻やそれに関連した破産手続きの遅れ等により、2016年に完成予定とされていたところ、実際には2016年10月からペヴェク市で建設が始まった。2019年秋の運転開始が目指されている。

②鉛ビスマス冷却高速炉(SVBR)

冷却材として鉛とビスマスの合金を利用する高速炉として現在、10万kW のSVBR-100が開発中であり、2020年以降の運転開始を予定している。燃料は16.1%の濃縮ウランを用いる予定である。これまで旧ソ連時代に、7隻の原子力潜水艦で同型炉の利用実績がある。第4世代原子炉の炉型の一つと言われており、液体ナトリウム冷却と比較して、鉛とビスマスの合金は中性子を吸収しないこと、熱伝導率が良いこと、水と反応しないこと等の利点を有している。一方、ビスマスは強い放射線を出すポロニウムに変化することが一つの欠点である。

③鉛冷却高速炉(BREST)

冷却材として鉛を利用する高速炉として現在、30万kWのBRST-300が設計中であり、2020年以降の運転開始を予定している。第4世代原子炉の炉型の一つと言われており、液体ナトリウム冷却と比較して、鉛は中性子を吸収しないこと、熱伝導率が良いこと、水と反応しないこと等の利点を有している。この点は、上述の鉛とビスマスの合金の特徴と同じである。一方、鉛による配管の腐食が心配されるため腐食の進行を抑えるための工夫や材料の検討が必要となってくる。また、鉛の融点は320度であるため、原子炉が停止している時にも冷却剤が固化しないよう予熱し続ける必要があることも欠点と言える。

④ロシア型小型加圧水型炉(VBER)

VBERは原子力船の原子炉を改良したものである。燃料は濃縮度5%程度であり、VVERと同じである。現在申請中のVBER-300の出力は32.5万kWであり、洋上原子力発電所(FNPP)の他、地上の通常の原子力発電所、熱供給可能な原子力発電所としての設置が可能である。海水の淡水化にも利用できる。

⑤熱併給沸騰水型炉(VK)

ロシア唯一のBWR型の実験炉であるVK−50の運転経験をベースに、15万kWのVK−300の建設計画がある。プリモルスクに建設される原子力発電所の炉型の案として上がっている。他方で、アルハンゲリスクに4基建設を計画しているとの情報もある。

5.核燃料サイクル

ロシアの核燃料サイクル事業は極めて活発であり、世界におけるシェアも大きい。ほとんどがロスアトムの子会社や孫会社が運営している。注目されるものだけ列記する。

(1)ウラン探鉱・採掘・製錬

ロシアの天然ウラン生産量は2,990トン(2014年)で、確認可採埋蔵量は50.6万トン(2014年)である。カザフスタン、カナダ、オーストラリアなどで活発な探鉱等の活動を行っている。

(2)転換

前述したトヴェルの子会社である(株)ウラル電気化学コンビナート(エカテリンブルク近郊ノヴォウラリスク)が年間4,000トン、(株)アンガルスク電気化学コンビナート(イルクーツク州アンガルスク)が年間1万8,700トン、(株)エレマッシュ(モスクワ州)が年間700トンのウラン転換工場を、それぞれ有している。

(3)濃縮

ロシアの全ての濃縮プラントは、遠心分離法を用いており、ガス拡散法を用いた工場は1992年に運転を終了している。トヴェルの子会社が、4つの工場を運転している。

①(株)ウラル電気化学コンビナート(ノヴォウラリスク)

濃縮能力は年間1万トンSWUである。この濃縮プラントは、1945年に核兵器用高濃縮ウラン製造のために建設された。ロシアで最も歴史のある、かつ、ロシアで最大のプラントである。研究炉、高速炉用に30%までの濃縮が可能。その他は全て5%の濃縮まで行う。さらに、テイル(劣化ウラン)の濃縮が可能である。

②(株)シベリア化学コンビナート(セヴェルスク)

濃縮能力は年間3,000トンSWUである。回収ウランの濃縮が可能である。同サイトにMOX工場もある。また、いくつかのプルトニウム製造用原子炉もあったが、現在は閉鎖中である。

③(株)生産公社「電気化学プラント」(ゼレノゴルスク)

濃縮能力は年間8,700トンSWUである。ゼレノゴルスクは旧閉鎖都市であり、かつては「クラスノヤルスク-45」と呼ばれていた。海外からの受注を目的として、2020年までに450億~600億ルーブルかけて、1万2,000トンSWUまで拡大する計画を有している。

④(株)「アンガルスク電気化学コンビナート」(アンガルスク)

濃縮能力は年間2,600トンSWUである。立地場所は4つの濃縮工場のうち唯一旧閉鎖都市ではない。アンガルスク工場での生産するウランの濃縮度は5%に制限されており、同工場の製品の約50%が海外へ輸出されている。

なお、これらの施設では、兵器級の高濃縮ウランの製造を既に停止しており、ウラル電気化学コンビナート社、シベリア化学コンビナート社および電気化学プラント社の3社では、通常濃縮の他、1993年に締結された米露協定に基づき、ロシアの解体核兵器から出る高濃縮ウランを希釈する作業を実施しており、出来上がった製品を米国に輸出している。

(4)再処理

ロシアは使用済燃料を再処理し、得られたプルトニウムを再利用する核燃料サイクルの確立を目指している。使用済燃料は、3年以上原子炉サイトで貯蔵された後、再処理施設に輸送される。1年間に発生する全使用済燃料の15%~16%に相当する量を再処理しているが、2020年までに使用済燃料の年間発生量と年間再処理量を均衡させる予定である。

①連邦国家単一企業「生産公社「マヤーク」(オジョルスク)

1940年代半ばに軍事用Pu製造を目的として建設された、ロシア初の再処理プラントRT-1を運転している企業である。RT-1は年間処理能力400トン、ピュレックス法の工場において1971年に運転を開始した。分離されたプルトニウムは貯蔵され、高レベル廃棄物はガラス固化体として貯蔵されている。使用済燃料の受け入れ貯蔵能力は約6,000トンである。

②連邦国家単一企業「製錬・化学コンバイン」(MCC)(ゼレノゴルスク)

1984年、MCCはVVER-1000用として、800トンの大型再処理工場RT-2を着工したが、資金不足により1989年に建設を中断した。その後計画を中止したが、世界的な原子力復権の流れで再評価することとなり、2025年~2030年頃に稼働させることを検討している。

以上の他、主に軍事目的でプルトニウム抽出する小規模再処理施設として、「シベリア科学コンビナート」(セヴェルスク)、「鉱業化学コンビナート」(ゼレノゴルスク)がある。

(5)放射性廃棄物

新放射性廃棄物管理法に基づき、ロスアトムおよびその傘下の連邦国家単一企業「ロスラオ」が放射性廃棄物管理等を所掌する。ロスラオは原子力施設の解体も所掌しており、現在は主に使い古された原子力施設、特に放射能汚染がひどい施設の解体・処理を行っている。

①高レベル放射性廃棄物

これまでに高レベル放射性廃棄物の最終処分場に関しては、コラ半島の花崗岩地質の地域でサイト選定が進行中である。使用済燃料処分場としてチタ州クラスノカメンスク、深地層処分場のサイトとしてクラスノヤルスク州ニジニカンスキーの岩石地帯などが提案されているものの、まだ決定していない。放射性廃棄物発生者からの資金は、特別基金としてロスアトムの銀行口座に積み立てられている。2015年までに設計・地下研究所設置、2025年までに建設決定、2035年までに処分場完成の予定である。

②低・中レベル放射性廃棄物

医療・産業放射性廃棄物を取扱う(株)ラドンが、中レベルまでの放射性廃棄物貯蔵施設16か所を有する。

ロシアは、セヴェルスク、ゼレノゴルスク、ディミトロフグラードの施設から長期間発生する低・中レベル放射性廃棄物(主に再処理後の廃棄物)を深井戸注入しており、例えば、セヴェルスクでは、300m~1,500mの深さの井戸を掘り、そこで約3,000万㎥の放射性廃棄物を処理していた。このため、IAEAの放射性廃棄物処分に関する基準の受入れが遅れていたが、2011年に施行された新放射性廃棄物管理法は液体廃棄物の地層処分を禁じており、この問題は解決された。

③廃炉

現在、1954年に運転が開始された原子炉を含む6つの民生用原子炉について廃炉作業中である。軍事用の原子炉については、2010年からウラン黒鉛炉の廃炉に向けたパイロットプロジェクトを実施しているところであり、2025年までにすでに停止している13のプルトニウム製造用黒鉛炉の廃炉に取り組む予定である。

6.研究開発

旧ソ連時代を含むロシアの原子力研究開発は、主として既述のクルチャトフ研究所で行われてきた。以下に特徴的な研究開発について述べる。

(1)ITER(国際熱核融合実験炉)計画

1985年に日米欧露の4極による国際協力により設計活動等が開始された核融合実験炉を建設・運転するための計画であり、現在、日本、ロシア、EU、米国、中国、韓国およびインドの参加を得て、フランスのカダラッシェで実験炉の建設が進められてきた。ITERは、もともとクルチャトフ研究所で開発されたトカマク型装置を採用しており、ロシアはITERの母国を自認するとともに当初より本計画に参加している。ITERの超伝導材料開発はトヴェルが担当している。

(2)宇宙用原子力推進・発電装置の開発

原子力ロケットエンジンに関する過去の成果に基づき、メガワット級の宇宙用原子力推進・発電装置を設計するため、2010年に5億ルーブルが予算化され、このうちロスアトムに4億3,000万ルーブル、ロスコスモスに7,000万ドルが配分され研究開発が進められており、2018年に試験が実施される予定である。

(3)可搬型原子炉

1976年からベラルーシ(当時ソ連)で製造され、45%の濃縮ウラン燃料を使用する300-600kW(電気出力)のトラック掲載型小型原子炉(1986年に廃炉)の技術成果を利用して、2,000kW程度の可搬型原子炉の設計開発を行っている。

7.国際原子力ビジネス

ロシアは2014年末時点で、76もの政府間協定や合意を締結しており、ロスアトムを主体とし政府が一体となって、海外向けの原子力ビジネスを積極的に推進している。

(1)ウラン生産量世界第4位の企業

ウラン鉱石の採掘については、国内のみならず国際的にも積極的な事業拡大を図っており、現在、ロシアを含め9か国に事業を展開している。ロスアトム傘下の企業アルムズ(既述)が、2010年に同8位のカナダのウラニウムワン社を買収し、さらにタンザニアなどにウランの大鉱床を有するマントラ・リソースを買収し、アルムズのウラン生産量は2008年の3,688トン/年(世界第5位)から2011年には7,100トン/年(世界第4位)となり、世界の13%を占めている。

(2)国際ウラン濃縮センター構想

核不拡散の観点で、ウラン濃縮施設を保有する国が増加することは好ましくなく、ウラン濃縮サービスを購入する国にとっては、政治情勢に左右されず安定的にサービスが保障されることが重要である。

こういった状況を踏まえて、ロシアが提案したのが国際ウラン濃縮センター(IUEC)構想である。IUECは、新たな原発導入国や小規模な原子力プログラムを有する国に対し、原発用低濃縮ウランを供給することを目的とした国際的コンソーシアムである。IUECは、「アンガルスク電気化学コンビナート」の既存設備を用いて、濃縮役務又は濃縮ウラン製品の提供を行う。2012年時点で、ロシアが70%、ウクライナ・カザフスタン・アルメニアが各々10%を出資しており、さらに、ロシアは、韓国、ベトナム、モンゴル、インド等の諸国にも参加を呼びかけていると言われている。

IAEAと調整の結果、IUECは完全にIAEAのコントロール下に置かれることとなった。ウラン濃縮サービスを必要とする国がIAEAに供給を要請し、IAEAは購入目的の適切性等を確認した上で、IUECが需要国に濃縮サービスを供給する仕組みである。ロシアは、このような取り組みを通じて、世界のウラン濃縮の中心とならんとしている。

(3)原子力発電所の輸出

旧ソ連時代を含めこれまでの海外での原子力発電所の建設実績は32基であり、具体的な国名(サイト名)基数は、中国(田湾)2、イラン(ブシェール)1、ブルガリア(コズロドゥー)6、ドイツ(レインスベルグ)1、ドイツ(ノード)4、チェコ(テメリン)2、チェコ(ドゥコヴァニー)4、フィンランド(ロヴィイサ)2、スロヴァキア(ボフニセ)4、スロヴァキア(モホヴセ)2、ハンガリー(パクシュ)4となっている。ロシアでは、5つの原子力発電所建設を同時に進行することが可能と言われている。

国際展開については海外からの受注ポートフォリオを拡大することが最重要目標として設定されている。2016年末時点で、ロシアが海外で建設合意済みの原子力発電所は28基である。うち、建設中12基の具体的な国名(サイト名)基数は、中国(田湾)2、インド(クダンクラム)4、バングラデッシュ(ルップル)2、ベラルーシ(オストロベツ)2、ハンガリー(パクシュ)2である。

建設計画中のものとしては、イラン(ブシェール)8、エジプト(エル・ダバ)4、トルコ(アックユ)4、アルメニア(メチャモル)1、フィンランド(ハンヒキビ)1、ヨルダン(ザルカ)2、ナイジェリア(コギ)2の22基となっている。

また、将来可能性のあるプロジェクトとして、英国4、チェコ2、スロヴァキア1、ブラジル4、サウジアラビア2、マレーシア2、インドネシア2、アルゼンチン1、南アフリカ8、カザフスタン2、中国2、インド10の40基が挙げられている6。

ロシアは、トルコとの間で総額200億ドルとみられる原子力発電所4基の建設に関し、建設資金を運転資金で回収するというこれまでにない手法による契約を締結しており、これは今後諸外国の原子力発電所建設企業に少なからぬ影響を与えかねない。具体的には、ロシアが100%出資して発電所を建設し、運転開始後15年間でトルコがロシアから1/2号機の70%および3/4号機の30%の電力を12.35セント7/kWhで購入する。この発電料金によりロシアは投資額を回収する予定である。

あとがき

本報告書は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)研究開発戦略センター(CRDS)が、2014年に出版した「ロシア科学技術情勢 − 模索続くソ連からの脱皮 − 」(丸善プラネット)の第7章「原子力開発」部分を土台に、元在露日本国大使館一等書記官であった神谷考司、および津田憂子が加筆修正を行って作成した。加筆修正に際しては、和田智明JST/CRDS特任フェローから貴重なご助言・情報をいただいた。この場を借りて御礼申し上げたい。

上記書籍は、林幸秀JST/CRDS上席フェローを編者として、行松泰弘北海道大学大学院工学系教育研究センター教授(当時)、神谷考司在露日本国大使館一等書記官、津田憂子国際科学技術センター上席技術調整管理官(当時)によって共同で執筆されたもので、「原子力開発」の章は神谷が原案を作成した。

なお、今回の加筆修正に当たっては、同書籍から事実関係を中心に多くの内容を引用していることを、ここで申し添えたい。

2017年3月

国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター

フェロー(海外動向ユニット担当)

津 田 憂 子

著者紹介

日本医療研究開発機構 戦略推進部次長。1997年京都大学大学院工学研究科卒。同年科学技術庁(現文部科学省)入庁。これまで、文部科学副大臣秘書官、在露日本国大使館一等書記官、内閣官房日本経済再生総合事務局企画官等を歴任。2016年6月より現職。

国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター フェロー(海外動向ユニット)。2010年3月早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課程満期退学。早稲田大学政治経済学術院助手、国立国会図書館調査及び立法考査局海外立法情報課非常勤調査員、上智大学外国語学部ロシア語学科非常勤講師、在露日本国大使館専門調査員、国際科学技術センター上席技術調整管理官(在モスクワ)等を経て、2014年より現職。

- 1IBRAEは長年ロシア科学アカデミー傘下の研究所であったが、現在は連邦科学機関局(FASO)の下にある。ただし、研究所公式サイトには依然としてロシア科学アカデミー附属の研究所としての名称が掲載されている。

- 22017年2月時点の情報。

- 32017年2月時点の情報

- 42017年2月20日時点の日本銀行のレートによると、1ルーブル≒1.9円となっている。

- 5http://en.kremlin.ru/events/president/news/50373

- 6http://www.rosatom.ru/upload/iblock/28e/28e6864617b177fc10b55d1e7e8cf544.pdf http://www.rosatom.ru/upload/iblock/e21/e21ced22b2cc8d7fed8d83cadab6d0b8.pdf

- 71ドル=100セントである。