JSTトップ > 研究開発戦略センター(CRDS) > 報告書等 > 海外調査報告書 > ミャンマーの科学技術情勢

1.国情

(1)概要

ミャンマーの正式国名は「ミャンマー連邦共和国(Republic of the Union of Myanmar)」である。首都はネピドー(2006年遷都)にある。旧首都のヤンゴンは今でも経済の中心地で、主要空港があり政府機関の一部も残る。

面積は68万km2で、日本の約1.8倍の国土である。インドシナ半島の西側に位置して、北東に中国、東にラオス、南東にタイ、西にバングラデシュ、北西にインドと国境を接する、東南アジアの要衝である。人口5,390万人(2015年)で、ASEAN諸国の中ではタイに次いで第5位である。

(2)歴史

19世紀に始まった英国の植民地統治は、第二次世界大戦後まで続いた。1948年に、共和制の主権国家として独立したミャンマーは、正式名称を「ビルマ連邦」とし、ウー・ヌ(U Nu)首相の下、民主主義に基づいた社会主義化を目指す国づくりを推し進め、国情は不安定ながらもコメの輸出等で東南アジア地域でも最も豊かな国の一つになった。また、1952年から65年にかけて、日本から「日緬賠償・経済協力協定」に基づき、総額2億米国ドル(以下「ドル」と略す)が支払われ、その後1977年まで経済協力という形で1億4千万ドルの準賠償が実施された。

しかし1962年に、軍のクーデターによってウー・ヌ政権は倒され、ネ・ウィン(Ne Win)大将を議長とする革命評議会が全権を握り、社会主義政権が発足する。1974年には国名が「ビルマ連邦社会主義共和国」に変更され、中央集権的な軍事独裁国家となり、経済的にも極端な国有化を伴った社会主義経済体制になった。経済は悪化の一途を辿り、国民生活は貧窮した。国民の海外への出国は厳しく制限され、外国人の入国も締め付けが厳しくなって国際的にも孤立した。

1988年に、民主化を目指した学生運動が全国に広がった。世界的な緊張緩和・民主化の動きが強まった頃で、ビルマでも学生を中心にした運動がラングーン(現在のヤンゴン)から地方へと拡大したのである。ところが、再び軍によるクーデターが起こって、民主化運動は封じ込まれた。軍事政権は1989年に、国の名称をビルマからミャンマーに変更した。その後、1997年からは軍政を批判し人権擁護の立場に立った欧米各国による経済制裁措置が実施され、経済的に追い詰められていたものの、中国やロシアといった親ミャンマー派は軍事政権を支え続けた。日本は、経済制裁こそ発動しなかったものの、援助は停止していた。また、ミャンマーが1997年に加盟したASEANも経済制裁には荷担せず、投資を通じて経済基盤を刺激し社会的安定を築きながら長期的民主化を促す立場を取ったことから、ミャンマーが経済的に行き詰まることはなかった。森林資源、天然ガス、宝石などの天然資源に恵まれていることもあり、軍政を維持するには十分な外貨を獲得できていたとされている。

しかしながら、軍政下の経済政策には限界があり、隣国タイとの経済発展の格差が拡がってきたことなどから、2011年に民政移管が平和的に成し遂げられた。背景には、欧米に経済制裁を解いてもらうべく、国内の民主化が必要だとの判断があったと想定される。1988年の民主化運動が軍のクーデターにより終結してから23年、2011年まで長らく続いた軍事政権からテイン・セイン(Thein Sein)政権に民政移管された。軍事独裁政権の犠牲の象徴であったアウン・サン・スー・チー(Aung San Suu Kyi)は、長年の自宅軟禁から解放され、2012年の総選挙では連邦議会議員となった。とはいえ、新大統領のテイン・セインは旧軍政のナンバー4であり、閣僚の多くを軍出身者が占めるという状況は、軍による支配が形を変えただけという見方も根強い。

(3)政治

ミャンマーの憲法(2008年)は、大統領を国家元首とする共和制と、少数民族に限定的な自治を認める連邦制を基本としている。

議会は、民族代表院(上院)と人民代表院(下院)の二院制である。しかし、両院とも議席の25%は国軍司令官による指名枠で、残りの75%が国民による直接選挙となっており、国軍の影響力は未だに非常に大きい。軍事政権の翼賛政党である連邦団結発展党(USDP)が多数を占めており、アウン・サン・スー・チー率いる国民民主連盟(NLD)は野党として議席を占めている。政策を作るのは官庁ではなく、各省庁は国営法人の管理者的な色彩が強い。

(4)民族、言語、宗教

2014年、31年ぶりに国勢調査が行われた。2012年に6,000万人を超える推計人口が出されていたが、実際は5,000万人程度であり、大幅に下方修正された。民族構成はビルマ族が約70%、その他、シャン族9%、カレン族7%と少数民族が続く。

公用語はミャンマー語である。国の呼称は、ミャンマー語では1948年の独立以来「ミャンマー」が用いられ、英語名称が「バーマ(Burma)」だった。その後、軍事政権が1989年に英語の呼称も「ミャンマー(Myanmar)」に変更した。一部欧米諸国は、軍事政権への制裁を込めて「ビルマ」を使い続けてきたが、2011年の民政移管後は、ミャンマー語も英語も「ミャンマー」に統一されている。

国民の90%は、仏教(上座部)を信仰している。西部のヤカイン州に居住するロヒンギャ族(人口割合0.02%程度)はイスラム教を信仰する部族であるが、軍政時代に迫害・追放が起こり多くの難民が発生した。現在でも、政府はロヒンギャ族を非国民として扱い、衝突が頻発している。

(5)初等中等教育と識字率

初等中等教育は、義務教育の小学校が5年、中学が3年、高校が2年制となっている。

ミャンマーは識字率が平均90%を超え、60年代までは高等教育のレベルも高かった。寺子屋制度が地方でも発達していて、貧しい家庭の子弟が学校に行けなくても識字率が高いといわれており、2011年で92.7%である(米国CIAのワールドファクトブック)。

(6)経済

① 概観

2015年現在の名目GDPは649億ドルである。

2015年の実質GDP成長率は7.0%であり、急速な発展の途上にある。

② 産業構造

主要産業は農業である。しかし生産力は低く、ようやく農業の機械化が動き始めたところである。温暖な気候で食料の需給率は高いが、主産物であるコメの品種の統一ができていないため大量生産ができず、輸出向けの生産が困難なことである。

2000年代を通じて、GDPに占める第二次産業のシェアは上昇している。第一次5か年計画(2011年~2015年)は、農業のシェアを36.4%から29.2%へ減らし、工業のシェアを26%から32.1%へ増加させる目標を設定しており、今後は工業がミャンマー最大の産業セクターとなると見込まれる。

③ 経済改革の進展

経済部門の改革は積極的に進められている。中でも注目されるのは、二重為替状態の解消で、2012年に政府公定レートを廃し、市場レートに基づく管理変動相場制に移行した点である。これまで政府公定レートと市場レートの間には100倍以上の差があり、国軍関係者が経営者となっている国営企業に非常に有利なシステムになっていた。海外からの直接投資を促すためにも、正常な市場経済を確立するためにも大きな改革だった。

なお、国内の産業基盤が脆弱で雇用も安定していないことから、労働力がタイに流れ、国内労働者の高齢化が問題視されている。エネルギー・資源については、天然ガス、石油、レアメタルの埋蔵が確認されているが、鉱山開発を外国資本に委ね、長期にわたる契約で採掘権を付与している。そのため、精錬などの関連事業が発達せず、天然資源に恵まれながら、国の発展にほとんど寄与していない現状がある。

④ 貿易

貿易の最大相手国は中国である。90年代以降、欧米が経済制裁を課す中、地政学的にミャンマーをインド洋への陸上ルートの要衝と捉えた中国は、積極的に経済協力を行ってきた。対ミャンマー直接投資額も、累積では中国が1位で、鉱業分野への投資が突出している。ちなみに2013年度は、外国の直接投資額(認可ベース)合計で4億ドル余りとなり、国別ではシンガポール、韓国、タイの順番になっている。分野では、製造業に続いて輸送・製造業が多く、隣国タイとの関係が深くなっている。日用品はタイや中国からの輸入品が多い。

日本は、輸出第5位、輸入第4位となっている。

2.科学技術体制と政策

(1)行政組織

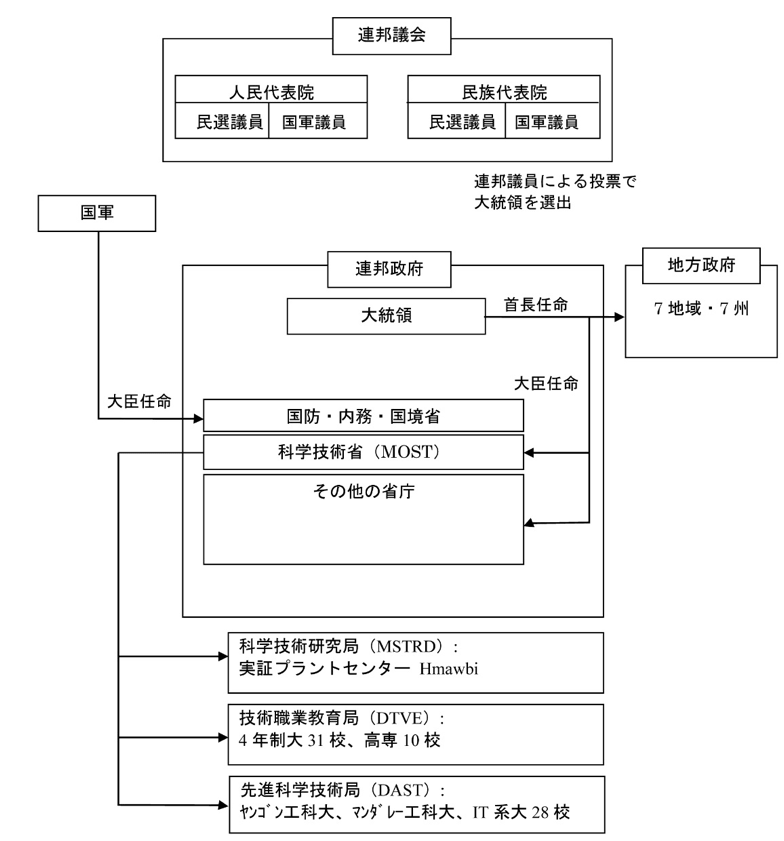

ミャンマーの科学技術関連の行政組織図は以下のとおりである。

図表1:科学技術関連の行政組織図

出典:各種資料を元に筆者作成

政策の実施を担うのは科学技術省(MOST)である。テイン・セイン大統領は科学技術の重要性を明言しているが、現状は貧困からの脱却や農業のインフラ整備といった社会問題の解決が優先されている。

(2)科学技術政策動向

1994年に施行された、科学技術開発法が基本法となっている。これは、1954年に制定されたビルマ連邦応用研究所法(UBARI法)を無効にした上で制定された。科学技術開発は国家経済開発計画(National Economic Development Plans)に資すると明記され、担当官庁を科学技術省(MOST)に任じている。

科学技術基本政策は、2014年秋の段階で作成中ということである。基本政策がないために、各省が独自に研究開発を行う機関を所管するなど、一貫性のある戦略に基づいて同法が実施されているとはいいがたい。

国家経済開発計画に連動した科学技術の優先分野として、農業・森林業・畜産業、素材・マテリアル、水質保全・上下水道、ICTなどが挙げられている。

3.科学技術関連機関

(1)科学技術省(MOST)

ビルマ連邦応用研究所法(UBARI法)の下、中央研究所機構(CRO)が科学技術の中心組織として機能していたが、1994年の科学技術開発法施行後にミャンマー科学技術研究局(MSTRD)として名称が変更され、1996年に組織された科学技術省(MOST)にMSTRDが吸収される形で現在に至っている。MOSTの主な役割は、人材育成と教育研究環境の整備である。

MOSTに属する6つの局は、次のとおり。

- ・科学技術研究局(MSTRD)

- ・技術職業教育局(DTVE)

- ・先進科学技術局(DAST)

- ・原子力局(DAE)

- ・技術振興・調整局(DTPC)

- ・素材科学・素材工学研究局。

科学技術省(MOST)

年間予算は、2013年で基本予算が600万ドル、複数年のブロック予算が年当たり換算200万ドルで、両方の計800万ドルである。研究開発投資対GDP比は1%以下で、先進国や新興経済国とは比較にならないほど小さな数字である。

(2)Hmawbiの実証プラントセンター

Hmawbiはヤンゴンの北にある市で、1976年に国際連合工業開発機関(UNIDO)とインド政府の支援によって建設された実証プラントセンターがある。このセンターは1998年に、第一産業省(当時)の所管からMOSTのMSTRD所管となった。

Hmawbiの実証プラントセンターは、研究開発の他、テストプロダクションまでが実施でき、製鉄プラント、殺虫剤製造実験プラント、製紙プラントなど複数の施設がある。

Hmawbiに隣接した地域に、2006年からミャウンタガ(Myaungtaga)工業団地が建設中である。また、1989年に開校した工業専門学校が2007年に国立のHmawbi工科大に格上げされており、Hmawbiは実証プラントセンターとあいまって研究開発及び生産の拠点として期待されている。

4.高等教育と大学

(1)概要

ミャンマーでは、かつて学業が優秀な者は、大学の医科、歯科、工科、情報系学科へ進学した。しかし、軍政下での民主化運動が大学の医科や工科から発生したと推測されたため、医学系や工学系の大学が郊外に強制移転されるなど軍部の大学への締め付けが厳しくなり、大学教育の水準は著しく低下した。

2014年現在、MOSTの先進科学技術局(DAST)管轄の教育機関は、国立工科大学が2校(ヤンゴン、マンダレー)とIT系大学が28校である。技術職業教育局(DTVE)管轄の教育機関は4年制工学系大学が31校と高専が10校である。

これらの教育機関は、いずれも理論を学ぶ座学が中心で、実践的な教育の比率は低い。ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)はIT人材の養成を目標に、IT系大学に講座を開設している。同連盟には日本の経済産業省(METI)の助成金が拠出されている。さらにMETIでは、2007年にタイに創設された泰日工業大学をモデルとして、ミャンマーにおいてものづくりを指導するような教育機関の設立を計画している。

(2)ヤンゴン工科大学(YTU)

ヤンゴン工科大学(Yangon Technological University:YTU)は、19世紀開校の伝統ある大学であるが、1998年に現在の名称となった。MOST直轄の大学で、政府の教育改革の目的である国の産業化を支える人材の教育と、国際化に基づいた運営がなされている。

1997年からはPh.D.(工学)プログラムが始まり、民政移管に伴う国家計画、改革計画に沿って、YTUのカリキュラムも改革が実施されている。しかし、大学改革の具体的なロードマップはない。これまでは大学院大学だったが、2011年から学部学生の教育も行っている。

学生数は学部、大学院を合わせて8,000人(2007年)で、学生の男女比は1:1、スタッフではさらに女性の比率が高く80%が女性となっている。予算は増加しており、今年度は昨年比200%となったが、研究者、大学教授の給与は十分とはいえず、教授ですら月に200ドル程度である。教員数は240人程度で、学部は土木、機械、電気、電力など12学部を有する。

卒業生の進路は、約20%が研究機関を含む政府機関、残りの80%が海外もしくは民間企業に就職している。しかし、市場のニーズに人材の育成がマッチしていないのが現状である。そこで現在はNGOの協力を得て、職業訓練、インターンができるプログラム作りを始めたところである。また、学生の卒業後の動向を把握し、卒業後の研修セミナーなどを実施するために、学生サービスセンターを2014年に組織し、卒業生の進路をデータ化するなどしている。

5.科学技術指標

(1)研究開発費(UNESCOの統計による)

やや古い数字だが、2002年の研究開発費は約835万ドルであり、その対GDP比は0.16%であった。研究開発の絶対額が少なく、産業がほとんどなく、研究開発能力もない。またこうした科学技術に関する正確なデータも存在しないため、現状把握は現地調査や省庁担当者のインタビューに依存せざるを得ない。

(2)研究者(UNESCOの統計による)

2002年の研究者数は、4,725人(ヘッドカウント値)、837人(フルタイム換算値)で、圧倒的に少ない。ラオスやカンボジアに続いて、ASEAN域内でも大変低いレベルにある。大学に入学する生徒数が絶対的に少ないこと、さらに研究者の給与が低く、大学(大学院)卒業後のキャリアパスとして研究者になる人が少ないのも一因である。優秀な若者は海外の助成金を直接得て、外国の大学に進学し、そのまま現地で就職するという事態も発生しており、秀でた人材の育成及び確保は、研究開発を推進する上での大きな課題となっている。

(3)科学論文

トムソンロイター社のデータを元に分析した科学技術・学術政策研究所の調査によると、ミャンマーの論文世界ランキングは2009年~2011年時点で146位であり、この間の論文数は148編であった。ASEAN諸国の中で最下位である。

(4)大学ランキング

英国のQS社が発表した2016年の世界大学ランキングでは、700位以内に入っている大学はない。

(5)特許

ミャンマーには特許所有宣言登録件数に関する統計はなく、ある推計によれば2000年以降において、年間50件~200件程度であるとされている。知的財産の登録関係庁は科学技術省(MOST)だが、2013年現在登録局は設置されていない。さらに、ミャンマーには特許法はおろか商標法もなく、権利保護の法整備はこれからといったところである。

6.国際協力

(1)日本との関係

① 概略

第二次世界大戦終了直後、食糧事情の悪い日本はビルマから大量のコメを輸入していた。さらに1955年から始まった戦後賠償が、その後経済協力へと変化しながら1977年まで実施された。これを足がかりに1960年代後半からはODAを長期にわたって行うなど、日本とミャンマーの経済的な結びつきは決して細くはなかった。軍事政権下でも欧米が経済制裁を課す中、日本はODA額を5分の1程度に抑えながら援助を継続した。しかしながら科学技術の面では、人材の交流も含めてあまり活発な協力はなかった。

② JICAによる工学教育支援

JICAは、科学技術省(MOST)傘下の2大工科大(ヤンゴン工科大とマンダレー工科大)の2校と日本の大学のネットワークを強化しつつ、教員と学生の質向上を目指した支援を2013年から実施している。

これから産業を興していくミャンマーでは、工学系人材への期待は大きく、また産業界も有能で実践に使える人材を求めているが、現状では産業界のニーズに十分応えられていない。そこで両大学の研究能力の向上のために、共同研究の実施、機材の供与、研究資金獲得の支援を行ったり、学部の強化としてカリキュラムの改定や日系企業との連携によるインターンプログラムの機会を拡大したり、教育プログラムへのPDCAサイクルの導入を推進したりしている。さらに、実践的教育に向けた組織制度、教育手法の改善を実施している。

協力期間は2018年までとなっている。

③ SATREPS

ミャンマーはSATREPSに参加している。課題は「ミャンマーの災害対応力強化システムと産学官連携プラットフォームの構築」で、日本側の機関は東京大学生産技術研究所都市基盤安全工学国際研究センター、ミャンマー側の機関はヤンゴン工科大学である。2014年度から5年間の予定である。

④ e-ASIA JRP

e-ASIA JRPでは、ヘルスリサーチ(感染症)分野において、日本・ミャンマー・フィリピンの3か国の提案により、1件の共同研究が進められている。

(2)日本以外の諸外国との関係

中国、タイとの経済協力関係は強固であるが、科学技術となると目立つ連携は今のところない。最近では2010年に、インドとの間で情報共有と科学技術協力で合意し、主にインフラへの投融資をインドから受けている。

7.トピックス

(1)農業分野の強化

デルタ地域を中心に肥沃な大地をもち、かつては世界最大のコメ輸出国であった。しかし、社会主義時代の農地国有制や計画生産などの影響で稲作の生産性が上昇せず、コメが主食であるにも関わらず需給バランスは逼迫しており、米国農務省(USDA)の試算では、このまま低い生産性が続けば、コメが輸入作物になりかねないとしている。

また、水田と分類された農地では、雨季にコメ以外の作付けを認めないといった強制的な計画栽培がなされていたこともあり、人口の7割近くが居住する農村部では、大半の農民は貧しい生活をしている。農業生産性を上げ、農業部門の発展させることは、貧困問題の解決という点からも喫緊の課題である。

農業分野における課題解決には、まず灌漑設備を中心とするインフラの整備が不可欠である。そのような方策に併せ、農業技術の近代化が重要な課題であり、コメの大量生産に向けた遺伝子レベルの品種改良研究を促進している。研究の中心として、MOST管轄の研究所の他、国立農業大学(Yezin Agricultural University:YAU)がある。YAUでは、同分野で世界最先端の研究を行っているイスラエルと提携し、奨学金による留学制度を設けてイスラエルで技術を学んでいる。

この他にも、MOST傘下の農業研究所では、バイオアグリ研究や組織培養技術を用いたバナナの研究などを進めている。現時点ではいずれも自前の研究開発は難しく、他国から技術の提供を受け、学ぶ段階である。

(2)産業推進のためのエネルギー確保

天然ガス、石油といった天然資源に恵まれているにもかかわらず、電力不足による停電が頻繁に起こっており、製造業を始めとした産業の興隆に足かせとなっている。

社会主義時代や軍政時代には、積極的に水力発電のためのダム建設が推進された。しかし、外貨獲得を求めて隣国の中国、インド、タイに送電線をつなげ、水力発電所で得られた電力を売電した結果、国内の電力が逼迫したのである。

民生移管後の2012年の推定需要230万kwに対し、供給実績は150万kw余りであり、そもそも電力供給の絶対量にも問題がある。いくつかの電力発電所建設計画も動き出してはいるが、民生用の需要も増えている状況では、需給改善の見通しは不明である。

再生可能エネルギーとして風力・水力、太陽光、バイオマスの研究が進められ、原子力の民生利用も目指している。ただ、他国の技術をそのまま輸入するのではなく、国内で原子力研究を行い、技術者を育てたいという目標があるが、専門家が極端に不足しているのが現状である。唯一の原子力工学の学部がマンダレー工科大(MTU)にある。

8.まとめ

民政移管から約3年、ようやく民主国家として法律の整備や政策の立案に取りかかったところである。科学技術の振興は当面、産業が興りつつある都市と未だ生産性の低い農業に依存する地方の貧困撲滅や格差縮小のために必要である。

政府の徴税能力が低く、外資が直接投資をしても国庫が潤う仕組みになっていないので、科学技術や教育、社会インフラへの投資が不足し、若い優秀な人材が海外へ流出する悪循環になっている。最重要の課題は、国家の目標達成のために国家の政策推進機構を整備し、それを担う人材の育成制度を確立することにあると、筆者は考えている。

ASEAN経済統合が目の前に迫っており、残された時間は多くない。ミャンマーは、このままではタイやマレーシアなどの下請工場的な立場が固定しかねない状況である。単純軽工業(Cutting/Making/Packing:CMP)を超え、複雑な生産を可能としたタイを目標に、自国の産業を興していくことが大切である。そのためにも、産業界が必要とするのはどういう人材かを明確にした高等教育制度の整備が急がれる。

日本がこの国に貢献できるとすれば、ベトナムで成功したといわれる「日越共同イニシアティブ」を模範とする日緬共同イニシアティブを作り、産業政策や人材育成政策に提言していくことではないかと思量する。

あとがき

本稿は、科学技術振興機構研究開発戦略センターが、2015年に出版した「ASEAN諸国の科学技術情勢」(美巧社)の第10章「ミャンマー」部分を原稿とし、加筆修正を行って作成した。上記書籍のミャンマーの章は、澤田が原案を作成したものである。

なお、今回の加筆修正に当たっては、当センター名で作成した報告書「ASEAN諸国の科学技術情勢」(2014年度版)から、事実関係を中心に多くの内容を引用していることを、ここで申し添えたい。

2016年11月

国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター

フェロー(海外動向ユニット担当)

澤 田 朋 子

(著者紹介)

国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター・フェロー(海外動向ユニット)。2000年ミュンヘン大学政治学部大学院修了(国際政治学及び経済地理学専攻)。帰国後は民間のIT系ベンチャー企業でウェブマーケティング及び地域資源活性化事業に従事し、2013年より現職。