JSTトップ > 研究開発戦略センター(CRDS) > 報告書等 > 海外調査報告書 > 英国の科学技術情勢

大英帝国として世界の覇権を獲得した英国は、その技術力を武器の一つとしてきたが、近代はその技術力よりも科学力の方が注目され、また金融業を始めとするサービス業の国として、産業革命の発祥の地で世界の産業を牽引した国、という過去の事実とは違う印象をもつ国になっている。

1英国の概要

英国は、面積が24万平方kmで日本の3分の2程度、人口は約6,200万人で日本の約半分の島国である。「英国」の正式名称は、「グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国(The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)」で、建国に関して複雑な歴史的背景を有する連合国である。現在の英国は、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4つの地域から構成されている。

英国の公用語は英語であり、世界の共通語ともなっているが、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドは土着の言語を有し、またそれに伴い独自の文化や習慣を根強く維持している。

さらに英国は、国外にイギリス連邦(Commonwealth of NationsあるいはBritish Commonwealth)という、「同胞」とも呼ぶべき国々を有している。かつての大英帝国を前身としたこの集合体は、英国とその植民地であった国々の50か国以上から成るが、すでに独立国家であるため政治的な支配はなく、緩やかな連合体である。とはいえ、加盟国は2年毎に開催される英連邦首脳会議に出席するだけでなく、また「コモンウェルスゲームズ(Commonwealth Games)」という加盟国によるスポーツ大会も4年毎に開催されるなど、連邦加盟国の絆は市民レベルにも浸透している。

2科学技術の歴史的な流れ

①世界に名立たる英国の技術の時代

世界における英国の歴史は、1588年にエリザベス1世が派遣したイングランド艦隊がスペインの無敵艦隊を破ったことに始まるといっても過言ではない。この勝利の原因の一つとして考えられるのが、英国の造船業の技術力である。近代造船業の始まりは英国と考えられ、1500年代初頭にヘンリー8世の命により、テムズ川に造船所の建設を命じたのが始まりという。この勝利を期に、スペインに代わりイングランドが、当時は世界の中心だったともいえるヨーロッパ周辺の制海権を握ることになり、強力な軍事力をもってその名を世界に馳せることとなった。その後17世紀の大航海時代になると、英国はスペインやフランス等と同じく帝国主義政策をとり、植民地の拡大に乗り出した。以降、インドや北米、そして西インド諸島やアフリカにまで進出し、多くの国や地域を植民地としてその支配下におき、大英帝国を確立していった。

18世紀には、世界に先駆けて英国で産業革命が起こった。J.ワットによる蒸気機関の改良開発や、それを動力とした綿織物の紡績業の機械化が行われたことに代表される技術革新の時代で、軽工業から始まり、徐々に重工業へと発展していった。1804年にR.トレビシックにより蒸気機関車が、1807年にはR.フルトンによる蒸気船が開発され、さらにG.スティーブンソンがストックトン − ダーリントン間で最初の鉄道を開通させたのは1825年のことである。この時期、機械化により大量生産が可能となった紡績業を始めとする製造業は、陸海の交通網の発達と、広大な植民地との貿易の発展と相まって、大躍進していった。さらには動力源となる石炭を採掘する鉱業や、原料を輸入し製品を輸出する港湾業、海運業も発展する結果となった。このようなさまざまな産業の発展が、この一連の出来事を「技術革命」ではなく「産業革命」と呼ぶ所以であろう。

②科学技術の最盛期から衰退期へ

産業革命を経た後、英国は「パックス・ブリタニカ」と呼ばれる時代に入る。これは、古代ローマの安定した時代「パックス・ロマーナ」をなぞらえたもので、経済的な繁栄を謳歌する英国を表したものである。1851年にロンドンで開催された世界最初の万国博覧会は、英国がその科学技術力を世界に如実にアピールするのに格好の場所であった。そしてその高い技術力により生み出された工業製品のみならず、同じく産業革命の成果である海外各地の農業製品や植物なども展示され、大英帝国の繁栄を誇示することに成功した。

しかし、南北戦争後の米国やドイツを中心とした欧州大陸での産業化・工業化の進展に押され、19世紀半ばから徐々に英国の産業技術力に陰りがみられるようになった。そして、世界は第二次産業革命と呼ばれる時代に突入する。この時代は、鉄鋼、電力、石油、化学等の重工業の分野での技術革新が中心となり、動力もそれまでの石炭や蒸気機関にとって代わり、石油、電気、電動機などが使われるようになった。第二次産業革命時代から始まる英国の衰退の要因については、様々な説が論じられている。その一つとして挙げられるのは、英国における技術教育の遅れである。後述するオックスフォード大学やケンブリッジ大学の歴史は古く、後世にその名を残す科学者を多く輩出しているが、両大学の教育は元来聖職者の育成が目的であり、他国に比べて技術教育の遅れがあった。当時は、貴族や地主、金融資本家を指す「ジェントルマン」が英国の政治や経済を牛耳っており、彼らは技術を扱う製造業のような産業に手を染めることはジェントルマンとして恥じることと信じていた。政治・経済を牽引する彼らが技術や製造業を軽んじたことは、英国の技術力が衰退した一因と考えられる。

このように技術面において、米国やドイツの後塵を拝することとなった英国は、産業構造の変化を経験せざるを得なくなった。工業製品の輸出国として国際競争力を維持することができなくなった英国は、その国際競争力を維持するため、それまでも繁栄していた金融業へより一層の注力をすることとなる。

③政府支援により目指す科学技術の発展

20世紀に入り二つの世界大戦を経て、経済的にも疲弊した英国には、かつてのように七つの海を制した帝国の面影はなくなっていた。1950年代後半から60年代にかけては、旧植民地諸国の独立が相次ぎ、大英帝国は事実上の崩壊を迎え、名実ともにイギリス連邦へとその姿を変えていった。それでも英国は、国際的な発言力を維持するため独自の核兵器開発を進め、1952年に原爆、1957年には水爆の開発を行った。しかし、独自に最新のミサイルを開発する程の余力はなく、結果として米国の核戦略に組み込まれることとなった。

1960年代以降の労働党政権時代、手厚い社会保障制度や基幹産業企業の国有化等により、国民がそれら社会保障制度や政府の保護に依存しすぎ、それが勤労意欲の低下を招いた結果として、経済や社会が停滞する「英国病(The British disease)」と呼ばれる状況に陥った。

その後政権交代した保守党は、英国病の克服を目指し、国有企業の民営化推進や市場原理を重視して企業努力に任せた経済政策、つまり民間で可能な場合は政府の関与を可能な限り少なくするという「小さな政府」を志向した。そのような取り組みが特に顕著にあらわれ実行されたのが、マーガレット・サッチャー政権時代(1979−1990年)である。この時代、完治とはいえずとも、英国病は大分治癒に向かったといわれている。しかし「小さな政府」の志向に伴い、科学予算も大幅に削減された。

この自由市場政策により、国営企業の民営化が図られ、国際競争に生き残れない企業は倒産していったため、伝統的な産業部門の多くは衰退した。さらに国内支出を抑えるために英国への外国資本の進出が促されたことから、英国は製造業分野の主導権を外国資本に任せることとなった。英国の主要自動車メーカーが1990年代後半までに全て海外企業に買収されその傘下に入ってしまったことは、「小さな政府」の弊害の一例といえる。現在、英国の製造業の多くが外国資本であるという点は、日本と英国を比べた場合の大きな相違点であろう。

サッチャー政権後期になると、研究基盤の疲弊を反省した政府により基礎研究投資へと軌道修正が行われた。同じく保守党のジョン・メジャーが1992年にサッチャー政権を引き継いだ際には、ライバルの労働党が掲げていた公約の多くを科学技術政策に採用し、いくつかの改革を実行に移した。しかし、政府による科学技術支出額が実質的に上昇傾向に転じるのは、1997年にトニー・ブレアが率いる労働党政権になった後のことである。

ブレア首相は、サッチャー政権の「小さな政府」政策の修正を図り、科学予算の増額も行った。また、歴史的にも強い科学の研究成果が十分に利用されていないとの反省から、研究成果の実用化に資するような知識基盤型経済の実現を目指したイノベーション政策を推進していった。

2010年の総選挙の結果、デービッド・キャメロン率いる保守党が、自由民主党と連立政権を形成した。この連立政権は発足当初から、従来の累積赤字の解消を喫緊の最重要課題としており、またリーマンショック後の緊縮財政もあって、2011年~2014年の予算計画(スペンディング・レビュー2010)では各省庁の予算は平均19%削減とされた。科学研究を担当するビジネス・イノベーション・技能省(Department for Business, Innovation and Skills: BIS)の予算も25%の大幅削減となったが、BISが所管する科学・研究予算のうち、研究費や人件費に当たる部分は「聖域(ring-fenced)」として2010年の額と同額の年間46億ポンドを維持することが決定された。

さらに、2014年12月に発表された科学技術イノベーション新戦略では、科学インフラへの投資拡充を重要課題の一つとして取り上げ、今後5年間(2016年~2021年)で科学インフラに大型の投資を行うことを約束している。また、2014年~2015年のBISが所管する科学・研究予算のうち、インフラ整備や施設建設に当たる部分については、2015年度は対前年度比で約2倍となることが決定された。2015年の総選挙で保守党が単独過半数をとり、23年ぶりの保守党単独政権が誕生した後も、キャメロン首相はそれまでの科学技術政策を引き続き支援する姿勢を見せている。

写真1: BISの建物

3経済状況と産業構造

①経済概況

英国のGDPは2014年で約2.9兆ドルである。これは米国(17.4兆ドル)、中国(10.4兆ドル)、日本(4.6兆ドル)のみならず、主要欧州国として常に首位を争うドイツ(3.9兆ドル)にも経済規模で負けていることになる。ただ、2010年には遅れをとっていたフランス(2.8兆ドル)とは現在ではほぼ同じ額となっている。

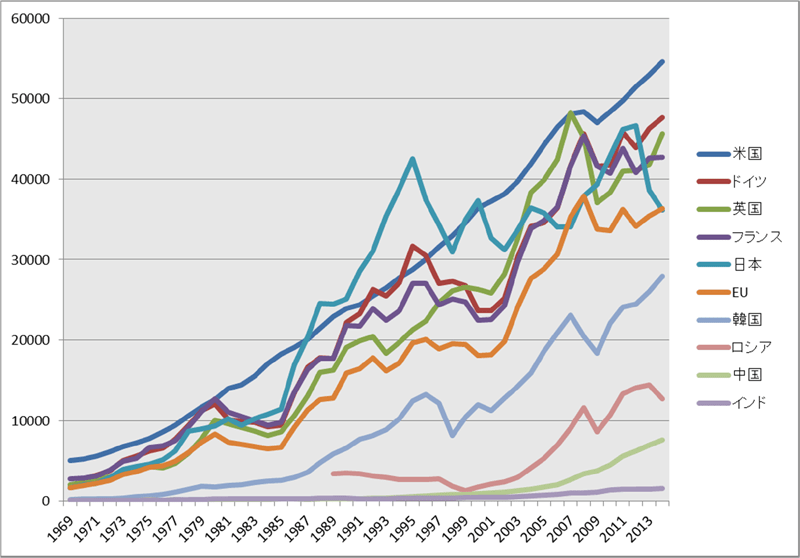

図表1は、主要国の一人当たりのGDPの経年変化である。英国は2008年のリーマンショックによる影響で、2010年には約3万6,000ドルと、米国、日本、ドイツ、フランスの後塵を拝していたが、ここ数年は経済を持ち直し、日本や他の欧州諸国の中でも比較的優位な立場にいる。

図表1: 一人当たりのGDPの推移(1990−2014年)

出典: World Bank, World Development Indicators

②産業構造の概況

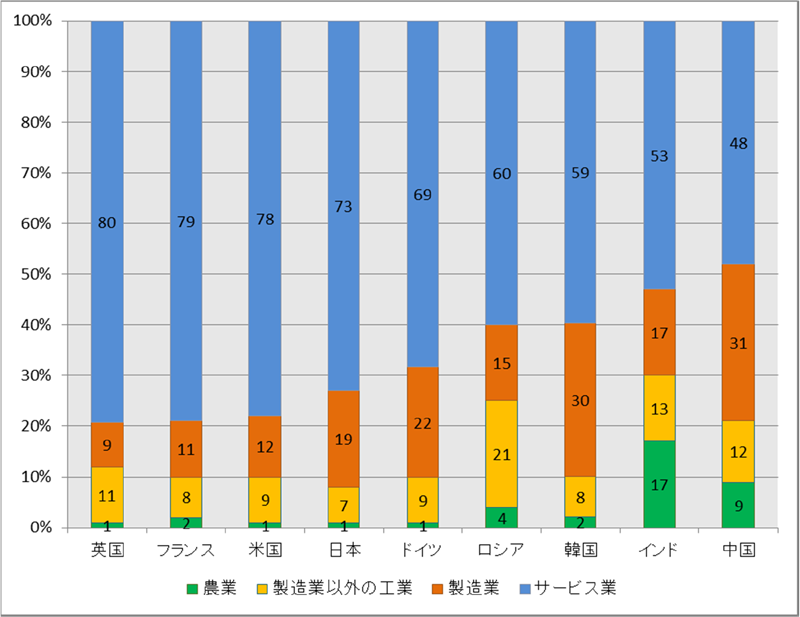

図表2は、GDPのシェアによる主要国の産業構造である。英国では、製造業を含む工業は20%程度、サービス業は80%程度である。工業の割合は、ドイツ(31%)や日本(26%)と比較すると低いが、米国(21%)やフランス(19%)とは大差がない。製造業の比率をみてみると、日本(19%)とドイツ(22%)の製造業の割合が約20%であり、米国が12%、フランスが11%程度であるのに対し、英国は9%程度に止まっており、先進諸国の中では製造業の規模が比較的小さいことを示している。産業革命発祥の地である英国において、産業革命の直接的な産物である製造業の比率が小さいことは物足りないとも考えられるが、全く消滅しているわけではない。実際のところ、英国の金融業のイメージが強すぎて、製造業がその影に隠れているだけと考えられる。

図表2: 主要国の産業構造の比較(2014年)

出典: World Bank, World Development Indicators

③金融業

世界的にも競争力があるとのイメージの強い英国の金融業は、古代より英国の商業地区として始まったロンドンのシティとともに発展してきた。1566年にエリザベス1世がここに王立取引所を開設したことにより、英国の金融業およびシティはその重要性を急増させた。第二次産業革命以降から始まる英国の技術力衰退もあり、金融業は近代に入り英国経済の重要な地位を占めてきた。製造業の軽視と商業・金融業の重視というジェントルマン的な考え方が、金融業の発展を強力に後押ししたことも容易に想像できる。さらに、1980年代のサッチャー政権時に行われた規制緩和により、ロンドンのシティは世界有数の金融市場としての地位を確立した。

2009年までに、英国の金融サービス業は、GDPの約10%と約100万人の雇用を生み出す重要産業に成長し、世界の外国為替取引の1/3以上がシティで行われている。

④医薬品産業

製造業は、英国では先述のように第二次産業革命以降その技術力の衰退から、下降の一途をたどった。しかし現在、産業によっては競争力を維持しているものや、回復しているものもある。例えば、医薬品産業、自動車産業、航空機産業、軍需産業等、GDPに対する付加価値が高いハイテク産業で、英国は存在感を有している。

医薬品産業における英国のグローバル企業としては、グラクソ・スミスクライン(GSK)やアストラゼネカが挙げられる。英国では、このような大企業に加えて中小企業も多く活躍しており、医薬品、バイオテクノロジーなどのセクターを合わせると、英国にはおよそ4,500社が存在し、16万5,000人もの雇用を抱えている。そして、これらのセクターは約50億ポンドを研究開発に投資し、その10倍に当たる500億ポンドの利益を生み出すといわれており、医薬品産業は主要な輸出産業となっている。

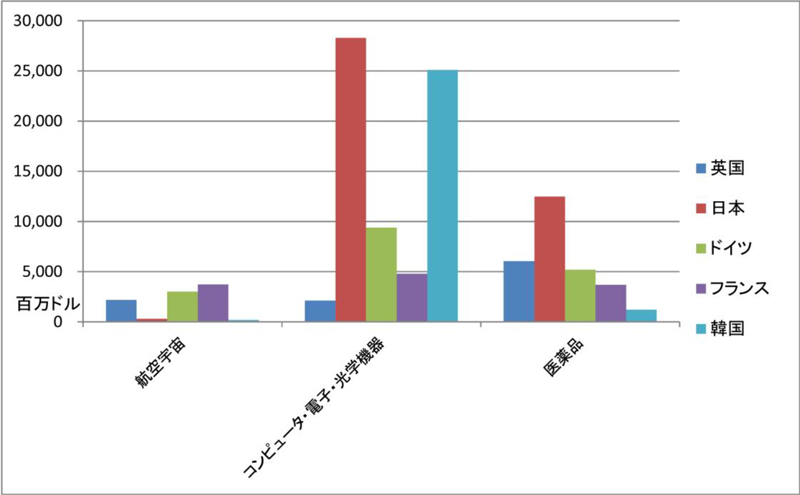

特筆すべきは、多くの製造業とは異なり、英国における医薬品産業の研究開発支出が比較的高い点である。図表3は、ハイテク産業における主要国の民間による研究開発費の額を示したものである(米国は全産業において他国に抜きんでているため省略)。それによると、唯一、医薬品産業において、全体の金額はそれほど高くないものの、英国の研究開発投資額がドイツやフランスよりも高いことを示している。

図表3: ハイテク産業における民間の研究開発支出(2012年)

出典: OECD, Main Science and Technology Indicators 2015

英国の医薬品産業が強いのには多様な要因が考えられるが、例えば、研究能力のある主要大学で伝統的にライフサイエンス分野の研究が強いということ、産業界においても既に長期間にわたり世界市場で優位な立場にあることや大学との連携が活発に行われていることなどが挙げられる。さらに、臨床試験・治験が活発に行われていること、研究倫理や臨床試験に関して信頼できる法整備がなされていることなど、研究促進のための環境が整っていることも重要である。

⑤自動車産業

もう一つの英国の主要産業は自動車産業である。前述のように、英国の主要自動車メーカーはすべて海外企業傘下に買収されてしまい、現在は世界の10大自動車メーカーのうち、日系メーカーをはじめとする7社が英国に「進出」している。これらのメーカーは、組立・製造を中心に展開し、英国ではほとんど研究開発を行っていない。

最近では、最新の電気自動車の量産拠点として英国が選ばれており、単に安価な労働力に頼ったアウトソース先とは異なり、高度な生産技術を必要とする製品の生産拠点としての地位を築いている。その例として、日産自動車は、電気自動車リーフと自動車用リチウムイオンバッテリーの量産を、欧州で初めて英国サンダーランドで行うことを発表した。4億2,000万ポンドを投資して、2013年から年間5万台を生産する計画となっている。また組立・製造以外では、政府がデザイン産業に注力し競争力も高いため、自動車のデザインを英国で行っているメーカーも多い。

英国の自動車と部品の輸出は、製造業のうちで最大の輸出量を誇っている(2013年は315億ポンド)。英国で製造される自動車の約75%が輸出されていることから、自動車産業は英国にとって最も主要な輸出産業であることがわかる。しかも最近その生産量は増加の一途を辿っているため、英国の成長産業の一つであるともいえるだろう。30万人の従業員を抱える(英国製造業雇用の12%)など、雇用の確保という面でも英国にとって重要な産業といえる。

しかし、自動車産業は英国経済にとって重要であるとはいえ、組立・製造が中心となっているため、その研究開発への注力は決して大きくない。OECDによる各国の研究者数や研究開発費の指標でみても、製造業を中心とした産業界が英国全体の研究開発活動に占める割合は、他の先進国に比べて、おしなべて低い。これは、主力産業の自動車産業でそれ程活発な研究開発が行われていないことも一因と考えられる。

⑥軍需産業・航空宇宙産業

軍需産業やそれに関連した航空宇宙産業も、英国にとって重要な産業である。

2014年の英国の防衛予算(605億ドル)は、米国(6,099億ドル)、中国(2,164億ドル)、ロシア(845億ドル)、サウジアラビア(808億ドル)、フランス(623億ドル)に次いで世界第6位の規模を有し、英国は世界有数の軍事大国といえる。そのようななか、英国の兵器貿易における主要輸出国ランキング(2014年)では、英国は、米国、ロシア、中国、ドイツ、フランスに次いで第6位の地位を占めており、主な輸出相手国はサウジアラビア(41%)、米国(12%)、インド(11%)である。中でも有名な企業が、BAEシステムズとロールス・ロイスで、ロールス・ロイスが主に航空機用のエンジンを製造しているのに対して、BAEシステムズは、軍事・民生双方の航空機や関連電子部品など幅広い製品を製造している。

一方、英国の航空宇宙産業は、欧州をリードし、米国に次いで世界第2位の規模を誇っており、雇用も12万人にのぼる。英国の航空宇宙事業では、新規受注の6割以上は海外輸出向けであり、世界の大型航空機の半分以上が英国製だといわれている。

英国政府は、航空宇宙産業に有用な複合材料の研究開発を積極的に進めようとしており、2011年11月、国立複合材料センターをブリストルに設立した。

⑦EU加盟国としての英国

英国が欧州共同体(EC)(後の欧州連合(EU))に加盟したのは、1973年のことである。EUの最初の母体となった欧州石炭鉄鋼共同体は1952年に発足し、同じく母体となる欧州経済共同体と欧州原子力共同体は1958年に発足している。したがって英国は、欧州統合の最初の動きから20年近くにわたってその行方を注視していたことになる。これは、英連邦という形で大英帝国の名残が現在でも残り自らをヨーロッパの一国として位置付けることにためらいがあったこと、軍事面を中心として米国との強いきずながあること、歴史上ドイツやフランスと長年敵対関係にあったなどのさまざまな要因が、英国に欧州統合参加を躊躇させたと考えられる。しかし、最終的にはやはり自らをヨーロッパの国と位置付け、欧州統合の流れに参加したわけである。ところが近年、保守党内の保守派議員を中心に英国のEUからの離脱をめぐる議論が盛り上がりを見せており、キャメロン首相は、英国のEU残留の是非を問う国民投票を2017年末までに実施するとしている。

経済的な利害の点からは、英国のEU加盟は成功であったと考えられる。例えば、自動車産業をはじめとする英国の製造業は、完成品の輸出先として貿易コストの安価な欧州市場をメインターゲットとしている産業が多かった。とはいえ最近は、英国の輸出先は多様化し、かつてはEU域内との取引が3分の2を占めていた自動車産業では、新たな輸出先として中国が台頭しつつある。英国の自動車輸出は、EUの比率が60.3%(2008年)から53.1%(2014年)へと下がったのに対し、中国の比率は1.4%(2008年)から11.5%(2014)と急速に伸びている。全体でみると、英国の総輸出に占めるEUの比率は47%(2014年)である。以前は、EU28域内の輸出が域外を上回っていたが、現在はEU域内への輸出額は1,460億ポンド、EU28域外への輸出額が1,646億ポンドとなり、域外が域内を若干下回っている。輸出先としてのEUとの関係は英国のみの問題ではなく、英国に製造拠点を有する海外企業にとっても大きな意味を持っていると考えられる。

とはいえ、英国がEU加盟で経済的なメリットを享受していることは現在も変わりない。しかしながら英国は、ヨーロッパ単一通貨であるユーロには参加していない。ユーロが導入された1999年前後には、英国経済は他の欧州の多くの国より好調であるが故にユーロ導入は必要ないという意見と、貿易コストを抑え単一市場の実現を大きく前進させる単一通貨の導入は必要であるという意見に二分された。最終的には、ユーロ導入は英国経済にリスクをもたらすといった意見が大半を占めることとなり、英国はポンドを維持することを決定した。

2008年のリーマンショックにおいてユーロ危機が現実のものとなった際、あるいは、直近のギリシャ財政危機に端を発する欧州の金融不安が深刻化した際、ユーロに参加していない英国は、自らの選択が正しかったことに安堵感をおぼえたことであろう。しかしEU加盟国であり、また大陸の欧州圏を最大の貿易相手とする英国は、当然そうした危機を対岸の火事と笑うことはできない。予想される経済的影響や求められる協力は必要不可欠であることから、世界中から英国政府の動向は注視されている。

4科学技術の現状と動向

①比較的小さい科学技術インプット

英国の科学技術インプットに関連する指標をみると、まず2013年の総研究開発費は399億ドル(購買力平価換算)、そのGDPに占める割合(対GDP比)は1.63%である。金額では米国(4,535億ドル/2013年)の10分の1程度、日本(1,602億ドル/2013年)の4分の1程度であり、対GDP比では日本(3.49%/2013年)、米国(2.81%/2013年)、ドイツ(2.94%/2013年)に引き離されているばかりでなく、OECD平均(2.36%/2013年)やEU28(1.91%/2013年)にも届かない状況にある。これはおそらく、民間セクターの科学技術活動が、英国では比較的弱いことが大きな要因の一つだと考えられる。2013年の英国における民間企業による研究開発費の対GDPは0.76%で、日本(2.62%/2013年)、米国(1.66%/2013年)、ドイツ(1.86%/2013年)に大差をつけられており、これらの国に比べて英国では民間企業による研究開発活動が活発でないことは想像に難くない。

英国政府は2004年に、10年後(2014年)の研究開発投資目標を官民合わせて対GDP比の2.5%(政府0.8%、民間1.7%)にまで引き上げることを定めたが、実際にこの数字に到達することは英国の経済情勢等をかんがみて非常に厳しかった。政府は先述の科学技術イノベーション新戦略の中でこの事実を率直に認め、英国の科学技術投資は1990年初め以降低調で対GDP比の1.8%程度で維持されてきたと明確に述べたのである。国全体の科学技術予算が潤沢でないなか、世界トップレベルの研究を実施・維持するために何が必要なのか、政府は難しい問いに常にさらされている。

2013年の研究者数(FTE換算)は約26万人で、米国(約127万人/2012年)の5分の1、日本(約66万人/2013年)の3分の1弱程度である。これは英国の人口が少ないことが最大の理由と考えられ、労働人口1,000人当たりの研究者数は8.1人で、日本(10.0人/2013年)や米国(8.1人/2012年)、フランス(9.3人/2013年)、ドイツ(8.4人/2013年)とも大差はない。

このように、英国の科学技術に対する財政・人的投資、つまりインプットは、労働人口に占める研究者の割合を除いて、他の先進国に比べて少ないといわざるを得ない。

②強い科学と弱い産業技術力

次にアウトプットを表す科学技術関連指標をみてみる。英国は一般に、科学や基礎研究が強いことで知られている。実際のところ、英国の基礎研究に関わる各種指標は高い値を示している。トムソン・ロイター社のデータを元にした文部科学省科学技術政策研究所による直近の調査資料(2015年)によれば、英国で生産される科学論文の世界に占めるシェアは2011年から2013年の3年平均で7.1%であり、世界第4位となっている。トップ1%論文に限ったシェアでは、英国は、米国、中国に次いで、15.7%の第3位である。また、研究者一人当たりや研究開発費に対する論文数や引用数はそれぞれG8の中で1位と、質の高さに加えて生産性も高いことがわかる。

この高いレベルの科学を支えているのが英国の大学である。英国にも日本や米国と同様に、研究資金助成機関である研究会議の傘下研究所など、政府出資による公的研究機関は存在し、世界を牽引するような優秀な研究を行っている。しかしその多くは、大学と密接な研究協力を進めており、英国の科学研究分野における大学の役割は大きいといえる。

一方、産業の発展につながる特許に係る指標をみてみると、三極特許庁での特許登録シェア(2014年)は、英国は3.44%で、米国(29.17%)、日本(28.33%)、ドイツ(12.26%)と比べると圧倒的に低い。またハイテク産業別の世界市場における輸出シェアをみてみると、英国のシェアは全体の4%に満たず、中国(20.8%)、米国(12.7%)、ドイツ(9.1%)に大きく引き離されている。したがって、英国の産業技術力は他の主要国と比して概して低いと考えられる。

③科学の伝統

英国は、歴史的にも近代化学の祖とされるロバート・ボイルや電磁気学のマイケル・ファラデーなど、多くの有名な科学者を輩出し、彼らの業績は現代科学の基盤となっている。

1660年には王立協会が設立され、その後の英国の科学基盤を支えている。万有引力の法則で知られるアイザック・ニュートンが第12代会長を務めるなど、歴代会長には世界に知られる科学者が名を連ねている。王立協会は現在でも、研究資金や奨学金の配分機関としての役割だけでなく、科学者の意見交換や発信、また科学への市民理解のための情報発信の場としても、英国の科学界に多大な影響を与えている。

科学を研究するための環境が、英国で良く整備されていることも重要である。この場合、大型の研究施設が整備されているという研究インフラのみならず、関連の規則や支援制度の整備も含まれている。例えば、生命研究倫理や知的財産権の保護に関する規則が適切に整備・運用されていることから信頼性が高く、他の先進国の研究者との共同研究も活発となり、多くの優秀な研究者が海外から流入している。ノーベル賞受賞者の中にも、外国出身者が複数含まれている。英国の科学系(物理学・化学・生理学医学賞)受賞者は81名であるが、このうち英国生まれの受賞者は63名であり、残りの18名は外国出身者である。これら外国出身受賞者の多くは、科学環境の良さから英国に研究拠点を移して、研究を進めてきた。英国にそれだけの人材を惹きつける魅力があるということであろう。

ノーベル賞受賞者のみならず、英国に移転する海外人材は多い。自然科学系分野に限ったことではないが、英国の高等教育機関に在籍する外国人(非英国人)は、学生全体の約16%を占めている。またその人数は、世界中の外国人留学生全体の10%を占め、米国の18.7%に次いで2番目に大きなシェアを占めている。英国における留学生の割合は、学部レベルよりも大学院レベルの方が大きく、大学院生の56%を占めており、教育のみならず研究を志向して英国に流入する学生が多いことがわかる。

④大学の伝統

英国では、教育省は初等中等教育を所管するだけであり、大学にかかわる高等教育は、科学イノベーションや産業振興を所管しているBISの管轄となる。つまり、高等教育は、単に初等・中等教育の後の延長線上にあるわけではなく、英国の将来を担う産業やイノベーションにつながる布石として明確に位置付けられている。なお、英国政府の教育省やBISが所掌するのはイングランドの初等中等教育および高等教育のみで、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドについては、それぞれに分権化された政府が所掌している。

英国の大学は、世界大学ランキングの上位に位置する大学が多いが、その中でも常に英国の一位・二位を争うのが、オックスフォード大学とケンブリッジ大学である。合わせて「オックスブリッジ」と称され、共通した面も数多く持つ一方、双方は長年ライバル関係にある。どちらの大学も、天文学者エドモンド・ハレーやエドウィン・ハッブル(オックスフォード大学)、アイザック・ニュートンや進化論のチャールズ・ダーウィン(ケンブリッジ大学)など、歴史に残る著名な科学者を輩出している。これら2つの大学の他にも、世界中から優秀な留学生を集めている著名な大学は、インペリアル・カレッジ、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン、エジンバラ大学など、英国に数多く存在する。

英国の大学への公的研究資金制度は、二元支援制度(dual support system)と呼ばれ、個別の研究プログラム等に対して付与される競争的研究資金と、大学に対して研究活動のための基盤として付与される資金の2つの流れがある。前者は分野別の研究会議からのグラントという形で付与されるが、競争率は高く、申請に対して採択される割合は1/7~1/8程度ともいわれている。そのように研究者間の競争を一層厳しいものとすることにより、研究の計画段階から成果創出に至るまで、科学研究の質を高めている。他方、後者は大学の運営に必要な職員の給与や施設設備の運営・維持を目的としてブロックグラントの形で付与される。

大学の伝統的な自治に基づく自由な文化も、英国の科学が強い要因に挙げられる。英国ではほとんどの大学が政府から資金を受けているが、伝統的に大幅な自治が認められており、それにより研究者の自由な発想で教育や研究を進めることが可能である。各大学で自由な文化が醸成され、それにより国内外の質の高い人材を糾合することとなったのである。

⑤慈善団体(チャリティ)による研究開発推進

慈善団体による研究開発への支援、あるいは慈善団体自身による活発な研究開発活動も、英国の科学技術の特徴の一つである。

英国ではもともと、企業や個人から慈善団体への寄附金が多い。これは米国などの他のキリスト教国と同様に、個々人が何らかの形で慈善事業に参加するチャリティ文化が根付いていることが理由の一つと思われるが、寄附金優遇税制が整備されていることも大きな理由であろう。

米国との大きな違いは、その寄附先分野の違いである。米国では「宗教」の分野に一番多く寄附される(全体の33%、2006年)のに対して、英国では「医学研究」の分野に一番多くの寄附がなされる(全体の19%、2005年度)。「医学研究」の分野で先端的かつ実用的な研究を行っているウェルカム・トラスト(Wellcome Trust)や英国キャンサー・リサーチ(Cancer Research UK)が、研究開発で有名な英国のチャリティである。

ウェルカム・トラストは、生物医学研究の分野で英国最大の非政府助成団体である。米国生まれの製薬起業家であるヘンリー・ウェルカム卿は、自身の死後に人や動物の健康増進に寄与する世界的財団の創設を望んでいたことから、彼の残した財産を元に1936年に財団が設立された。現在、年間6億ポンドの予算により、生物医学分野の研究開発を助成するとともに、傘下に遺伝学やゲノミクスの研究を行うサンガー研究所を擁している。

英国キャンサー・リサーチは、その名称が示すとおり、がん研究に特化した研究を推進するための活動を行っているが、企業や一般市民からの寄附金を資金源としている点でウェルカム・トラストと異なっている。研究資金は年間3億ポンドを越えるが、寄附の9割以上は一般市民からの小口寄附で、10ポンド以下の金額による寄附金が集まったものである。この年間資金の大きさから、英国キャンサー・リサーチによるファンドレイジング活動がいかに効果が高く偉大であるかがわかると同時に、英国において寄附文化が社会に広く根付いていることが理解できる。

⑥EU加盟国として科学技術協力

英国の科学技術は、英語圏である強みを生かし、欧米諸国をはじめとして多くの国と、政府レベルから研究者による草の根レベルまで、積極的に国際的協力活動を行っている。特にEU加盟国として、EUによる欧州研究圏(European Research Area: ERA)実現に向けて行われているさまざまな取り組みに参加している。英国によるEUへの拠出金は、ドイツ(19.7%)、フランス(15.7%)、イタリア(12.8%)に次いで12.2%のシェアを占めており、EUへの英国の貢献は大きい。

一方で、EUの研究助成制度であるフレームワークプログラム(現在の名称はHorizon2020)により、英国の多くの研究者が助成を受けている。また、EUの共同研究機関にも積極的に関わることにより、英国の研究開発も恩恵を受ける結果となっている。例えば、欧州諸国との協力による平和目的の宇宙研究や宇宙技術の開発のための欧州宇宙機関(European Space Agency: ESA)へは、BISの下に設置された英国宇宙庁(UK Space Agency)が窓口となり、英国は積極的に関与している。2014年12月に発表された科学技術イノベーション新戦略では、科学のグランド・チャレンジとして火星探査機ミッションに関連したESAプログラムに英国が追加の大型支援を行うことを明らかにしたばかりである。この他、欧州19か国の出資による欧州分子生物学研究所(European Molecular Biology Laboratory: EMBL)の本部研究施設はドイツのハイデルベルグにあるが、3つある支部研究所の一つが、英国ケンブリッジ近郊のヒンクストンに設置されており、こちらも英国が活発に欧州共同研究に参加する拠点となっている。

⑦期待されるイノベーション政策

英国政府が克服しようとしている課題の一つが、優れた科学研究の成果を実用化あるいは商業化して社会や経済に役立てるためのシステムが確立されていないという点である。特に1990年代後半以降、科学研究の成果が十分に実用化され利用されていないとの反省から、研究成果の実用化に資するようなイノベーション政策が推進されるようになった。

キャメロン現政権では、イノベーション推進の観点から、産業界の研究開発活動の強化が重要な推進政策の一つであるが、単純に産業界の研究開発だけを推し進めるのではなく、大学での研究成果から産業界へ実用化へのバトンタッチがスムーズにいくような取り組みにも関心が払われている。そのような取り組みの一つとして、学際的なアプローチが必要な社会的課題を解決するため、「イノベーション・プラットフォーム」が政府主導で進められている。これは、社会的な課題に関連する各方面(政府・大学・産業界)の関係者が協力してロードマップを作成し、それを基本的な計画として達成しようとする試みである。その他、産業界からの強い要望を受けて、優れたアイデアや研究成果を実用化にまで橋渡しする科学技術イノベーション拠点の構築を目指すべく、企業間の協働を骨子の一つに大学等の知見も活用した課題解決型の研究開発を推進しようとする「カタパルト・プログラム」も実施中である(同プログラムについては次節で詳細に述べる)。

また、政府による大学での研究成果の実用化への特筆すべき取り組みとして、2010年にノーベル物理学賞を受賞した、マンチェスター大学のアンドレ・ガイム教授とコンスタンチン・ノボセロフ博士によって開発された新素材グラフェンを挙げたい。政府は、両氏によるノーベル賞受賞を受け、その商業的利用方法のための開発競争に勝利を収めるべく、5,000万ポンドを投じてグラフェン・グローバル研究技術拠点を設立することを決定した(2011年10月)。2013年から国立グラフェン研究所(National Graphene Institute)の建設が開始されており、2015年には本格的な研究所の稼働が見込まれている。2014年度の当初予算の中では、グラフェン応用イノベーションセンター(Graphen Applications Innovation Centre)の設立のために1,400万ポンドが投資されることが明らかになった。これらの政府投資により、大学や公的機関の研究者と産業界が協力して商業化の可能性を検討することが促されることになる。これは経済成長に資するばかりでなく、将来的にはハイテク分野における雇用の創出という面でも大きな期待を担っている。

さらに最近、大学における科学研究に対しても、想定される研究成果の経済的・社会的インパクトが研究のエクセレンス(卓越性)と並んで、その研究を評価する際の要素に含まれるようになった。これは、研究の計画時点から将来的な実用化の可能性を見据えることで、成果が出た際には大学から産業界あるいは社会への流れをスムーズにして、実用化を促す取り組みの一つであると考えられる。

5近年の科学技術イノベーション政策

英国の科学技術は、限られた予算の中においても、選択と集中をうまく組み合わせて発展してきた。しかし本稿において言及してきたとおり、特にこの10年を振り返ると、①民間セクターの研究開発活動が比較的弱い、②セクター間の垣根を越えた技術移転が相対的に不活発である、③他の主要国と比較すると科学技術に対する政府投資の規模が小さい、④その対GDP比の割合も小さい、⑤STEM分野の人材が少ない等の問題は依然として未解決のまま残っている。これら問題はリーマンショックに伴う財政危機とその余波の煽りを受けて、むしろ顕在化したとの印象も受ける。緊縮財政のなか、限られたパイをいかに効率的かつ効果的に分配し、国の経済成長に結び付けるかという問いかけが喫緊の課題として政府に突きつけられている。

他方、英国では、大学は強い科学の伝統を誇り、チャリティによる研究開発の推進も大きく、よく整備された研究環境、科学研究の質の高さ、充実した高等教育制度と、英国の科学技術は高く評価されるべき点も多い。

今後英国が科学技術イノベーション立国として世界に存在感を示すためには、この強みと弱みをバランスよく検討し、強みを活用して弱みをどのように克服していくかという点に尽きると考える。

本節では最後に、上述の点を考慮した英国政府による近年の政策および取り組みについて、重要と思われるものを幾つか取り上げる。

①成果を橋渡しする科学技術イノベーションの拠点構築

2010年に発表されたインディペンデント・レビューにおいて、優れたアイデアや研究成果を実用化にまでつなげる技術イノベーション拠点を構築する必要があるとの政策提言がなされた。同提言では、これら拠点において新技術の開発が促され最終的には英国の経済成長に資することになると結論付けられている。この提言がなされた背景には、産業界の科学技術活動を活発化するために企業間の研究開発を協働で行うことのできる場の形成を政府のイニシアチブで実施してほしいとの産業界側の強い要望があったといわれている。2010年5月に発足したキャメロン連立政権は同提言内容を支持し、同年9月、この拠点形成のために大型の政府投資を行うことを発表した。この拠点形成事業を「カタパルト・プログラム」、また、同事業によって構築される拠点を「カタパルト・センター」と呼ばれることも明らかとなった。

○目標

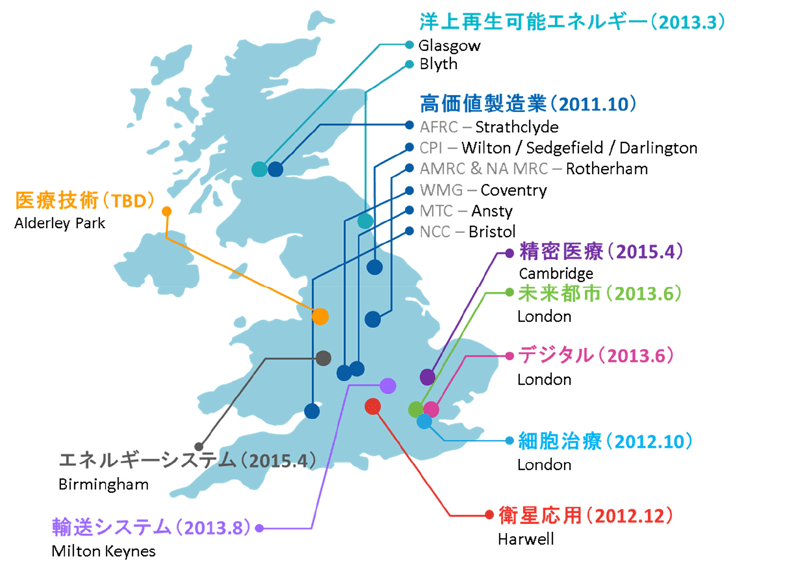

カタパルト・プログラムとは、特定の技術分野において世界をリードする技術・イノベーションの拠点構築を目指すプログラムで、BIS傘下のInnovate UK(日本のNEDOに相当する機関)が所掌する。図表4が示すとおり、現在は10のセンター拠点が設立されている(2015年10月現在、一部拠点は建設途中)。これらの拠点を産学連携の場として、企業やエンジニア、科学者が協力して最終段階に近い研究開発を行い、イノベーション創出および研究成果の実用化を実現し、経済成長を推進することが意図されている。すなわちカタパルト・センターとは、産業界が技術的課題を解決できるような世界トップレベルの技術力を生み出す場であると同時に、産業界、アカデミア、研究機関等が協働して、英国で新しい製品やサービスが提供できるように長期的な投資を実現するプラットフォームでもある。最終的な目標は、カタパルトごとに異なるが、例えば細胞治療カタパルトでは、国益に資するような巨大産業(100億ポンド規模)を生み出しビジネスや研究イノベーションのクリティカルマスを創出することとしている。

図表4: カタパルト・センターの所在地

○運営体制

カタパルト・プログラムの分野に関しては、2011年10月に開所した高価値製造業を皮切りに、細胞治療(2012年10月)、衛星応用(2012年12月)、洋上再生可能エネルギー(2013年3月)、デジタル(発足当時の名称は「連結デジタルエコノミー」)(2013年6月)、未来都市(2013年6月)、輸送システム(2013年8月)と、7分野のカタパルトが設立された。

2015年春には精密医療、エネルギーシステムの2分野のカタパルト・センターが開所した。また2015年7月には、南マンチェスターにあるアルダリー・パークに医療技術カタパルトを新しく設置することも発表された。

カタパルト・プログラムでは基本的に、既存の研究施設の中から候補となる拠点が選定される。候補地の選定基準は、①利便性が良いこと、②研究開発や実験のためのラボスペースを確保できること、③グローバルな拠点になりうること等であり、病院、大学、研究施設等がその対象となる。

○予算

Innovate UKによるカタパルト・プログラム実施のための初期政府投資(2011~2014年度の4年間)は2億ポンド(約386億円)であった。これは上述のカタパルト7分野の設置に対する金額で、その後、これら7分野のカタパルトの整備・発展および新2分野のカタパルトの新設に対し3億2,800万ポンド(約634億円)が追加予算として計上された。よって、公的資金としては最初の4年間で5億2,800万ポンド(約1,020億円)が措置されたことになる。

Innovate UKによる報告では、産業界も合わせたカタパルトへの投資額合計は14億ポンド(約2,707億円)に上っている。

各分野のカタパルト・センターの予算内訳は、公的ファンディングが1/3、産業界との契約による投資が1/3、競争的資金の獲得が1/3になるよう想定されている。

公的ファンディング1/3に関して、Innovate UKは各分野のカタパルト・センターと5か年計画に基づいた資金協定(grant funding agreement for public funding)を結んでおり、公的な資金の使い道について一定のコントロールを行っている。

上記予算以外に、各カタパルトは追加予算を受けている。例えば細胞治療カタパルトでは、2014年度の特別予算で細胞治療製造に5,500万ポンド(約106億円)拠出することが約束された。現在、2017年を目処に細胞治療製造センターを建設中である。

2015年現在で、今後少なくとも10年間はカタパルトに対する資金投資は続くといわれており、プログラム自体も10年継続する予定である。

②製造業への回帰

英国では、2008年のリーマンショック後に、それまでプラス成長だった実質GDPがマイナスに落ち込んだ。2009年の年平均では−5.2%のマイナス成長となり、英国経済は大きな打撃を受けた。このリーマンショックによる金融危機を受け、金融を中心としたサービス業だけでは国際競争力を維持することが難しいと考えた英国政府は、18世紀に始まる産業革命時代に栄華を誇った製造業も英国経済の礎とすべく再注力し、製造業による国際競争力の盛り返しを模索し始めた。このような背景には、製造業を中心に景気を改善したいという政府の切実な意向があったと考えられる。

英国における次世代製造業を支援する取組は、2008年の金融危機後に本格的に発表・実施されてきた。人材育成および拠点整備と並行して、政府が力を入れているのが、製造業分野における研究開発の推進である。製造業分野の産学連携拠点となるべく、2011年に開所した高価値製造業カタパルト・センターでは、研究成果の迅速な商業化が目指されている。学術界に目を転じると、例えばケンブリッジ大学・製造業研究所は、技術開発、政策研究、教育システムの研究といった、製造業に関する多様なアプローチをアンダー・ワン・ルーフで実施しており、このような学術界の取組も注目に値する。

製造業に関して近年発表された英国政府の政策や取組は主として、①製造業のビジョン・戦略、②次世代製造業に関する研究開発の推進、③製造拠点のさらなる整備、④人材育成(若者の製造業でのキャリア促進)、⑤製造業サプライチェーンの強化、の5点に収斂される。

○製造業のビジョン・戦略

英国政府は、次世代製造業のための具体的ビジョンを、フォーサイト・プロジェクト「製造業の将来(The Future of Manufacturing)」の中で明確にしている。同プロジェクトでは、世界的なトレンドや課題を調査し、将来の不確実性に対してレジリエンスを備えるため、政府、産業界、学術界、その他のグループがそれぞれ起こすべきアクションを決定している。その主たる目的は、新しい産業や技術の出現、競争の激化、製品やサービスに対する需要の変化を考慮して、2050年を見据えた英国の製造部門の長期的な重要課題を分析し、英国の製造業の発展と回復のためにどのような政策ニーズがあるのかを提言することにある。未来の製造業ビジョンとして、 ①従来型の「作って売る」という製造業ではなく、サービス・再生産(製造を中心とするバリューチェーン全体)を重視、②より速く、より敏感に顧客のニーズに対応、③新たな市場の機会の顕在化、④持続可能な発展、⑤質の高い労働力へのニーズ増大の5つが提唱された。

○次世代製造業に関する研究開発の推進

先述のカタパルト・プログラムの1分野である高価値製造業カタパルト・センターには、2011年から6年間で1.4億ポンドを超える政府投資が予定されており、追加予算も発表されている。高価値製造では、既存の7つの製造関連の研究・技術センター(先進成型、先進製造、プロセスイノベーション、製造技術、複合材料、原子力先進製造、ウォーリック製造グループ)を統合し、個々の企業や大学だけでは投資できないような最新の研究設備を整備することにより、多様な製造業(医薬品・バイオテクノロジー、食物・飲料、ヘルスケア、航空機、自動車、エネルギー、化学、電子等)を幅広く支援し、研究成果の迅速な商業化を図ろうとしている。

同カタパルト・センターに対しては、2014年12月に発表されたイノベーション新戦略の中で、6,100万ポンド(約118億円)の追加支援が約束されるとともに、次世代の技術製品を開発する「国立製剤センター(National Formulation Centre)」を新設するため、2,800万ポンド(約54億円)の追加投資が発表された。

高価値製造分野のカタパルト・センターの運営を最初に開始したこと、また現在、同カタパルト・センターを通じて多くの製造業関連プロジェクトが実施されていることから、経済の成長を目指す英国政府の製造業への期待は依然として大きいことがうかがえる。製造業は、後述する人材育成とあわせて、次世代の英国経済を担う重要分野の一つといえるだろう。

○製造業の拠点整備

製造業分野のイメージ改善策として、2011年11月には、「Make it in Great Britain(英国で製造しよう)」キャンペーンが開始された。これは、「英国では製造業が衰退して何も製造していない」という誤ったイメージを払拭しようとするキャンペーンである。その一環として、将来が期待される最先端の市場化前製品や製法を見つけ出し、2012年に開催されたロンドン五輪に合わせた展示会で発表した。

英国政府は、海外企業の製造拠点の誘致推進にも積極的である。製造拠点の誘致は雇用の創出に直結するため、経済的のみならず社会的安定のためにも重要な政策である。実際、自動車産業に代表されるように、英国に生産拠点を有し、特に最先端の技術を必要とする製品を製造し、欧州市場への足掛かりにしようと考えている海外企業は少なくない。例えば自動車産業では、先述のように、日産が電気自動車リーフとリチウムイオンバッテリーの量産を欧州で初めて英国で行っている。英国経済は慢性的な貿易赤字であるが、自動車を含む道路走行車両は、例えば2013年度の輸出をみても前年比8.8%増となっており、堅調な輸出を維持している。英国内の自動車生産台数は2013年に159万台となり、うち乗用車が約150万台である。最も生産台数が多いのは30%強を占める日産自動車で、続いてランドローバー(英国の自動車メーカー)が20%強、トヨタ自動車が約12%を占めている。

○製造業における人材育成

英国政府は、製造業への就業を軽視する伝統的な風潮を打破し、若い世代を製造業に引き入れ多くのエンジニアを育成しようとする取り組みにも着手してきた。2011年に開始された「See Inside Manufacturing」プログラムがその代表例である。これは、自動車産業が中心となり、企業見学や就業体験などを通じて、若者に「製造業の内部を見て=See Inside Manufacturing」もらい、製造業やエンジニアリングの仕事について理解を深め、やりがいある仕事として関心を高めて製造業でのキャリアを目指してもらおうというキャンペーンである。2011年10月には、自動車産業に含まれる40社以上が、同キャンペーンのため各社の拠点に地元学生を招いたイベントを英国中で100以上も開催した。

○製造業サプライチェーンの強化

2011年12月には英国の先進製造業サプライチェーン向上のため、1.25億ポンドの資金を投入することが決定された。この「先進製造業サプライチェーン・イニシアチブ」は、自動車や航空機等の既存産業のみならず、英国が世界的にリードできる可能性の高い再生可能エネルギーや低炭素技術の分野においても、英国の製造業が世界市場でサプライヤーとして重要な役割を果たせるよう支援するものである。

2015年2月には、BISから行動計画「英国製造業サプライチェーンの強化」が発表された。同行動計画では、サプライチェーン強化のため、製造業部門全体の共通課題として、イノベーション、技術、資金援助へのアクセス、中小企業の能力強化、サプライチェーン全体における協力業務の強化、レジリエントなサプライチェーンの構築の6点が掲げられている。例えばイノベーションに関連した具体的な施策では、EUのHorizon2020を利用する形での製造技術開発の促進と新たな欧州市場の獲得や、高価値製造業カタパルトを通じた中小企業サプライヤーの育成と増加、彼らによる研究開発プロジェクトへの支援等が打ち出されている。

以上のように、英国政府は製造業を長期的なチャンスとして見据え、経済戦略に活用しようという試みを本格的に開始した。その一環として、海外に生産拠点を移してしまった製造業の国内回帰といった動きも出始めている。しかし現実には、英国では輸入超による貿易収支赤字が続き、経常収支も依然として赤字のままである。製造業が英国の経済成長を支えるに足る産業となるためには、製造業分野に対する政府投資の増加、国内の拠点整備に加えて、グローバルな舞台における英国製造業の競争力や影響力を高めるため付加価値のある製品をどのように作り上げ、それらのネットワークをどう構築するのかという点についても検討する必要があり、道のりはまだ遠いように思われる。加えて、英国には製造業を軽視する伝統的な考えからなかなか抜けきらない側面もある。政府が主導する様々な政策や取組が実を結び、実際に製造業時代の再到来となるのかどうかについては、今後注視していく必要があるだろう。

③引き続き科学研究を重視

英国政府の科学に対する予算配分は、近年の政府緊縮財政の波の中でも特別な地位を築いている。先に述べたとおり、BISの科学・研究予算のうち、研究費や人件費に当たる部分は「聖域」として2010年度と同水準を維持すること、また、インフラ整備や施設建設に当たる部分は2015年度には約2倍に増額することが発表された。これは、厳しい財政状況においても将来の糧となり得る科学研究予算は減らさないという政府の強い意志の表れと考えられる。特に最近では研究インフラへの支援が顕著な動きとして注目される。

2010年12月、BISはキャメロン連立政権において引き続き「ハルデイン原則(The Haldane Principle)」を堅持していくことを表明した。ハルデイン原則とは、科学研究の資金配分を担う研究会議(Research Councils)の独立性を擁護し、特定目的の研究を除く研究やプロポーザルの選定について、政府による干渉を制限するものである。連立政権発足前の数年は曖昧となっていた同原則の内容を政府が再確認したことは、科学者コミュニティに対して政府の科学への理解と支援を明確にするものであった。

繰り返しになるが、英国は伝統的に科学に強い。この英国の科学の強さは、大英帝国や産業革命時代から政治的にも経済的にも世界をリードしてきた英国のプライドの一部を形成しているようにも感じられる。そのようなプライドや国民の期待に応えるためにも、英国政府はさらに科学に注力し、そのプライドを維持あるいはさらに向上させようとしてきたと考えられる。こうした姿勢が、リーマンショック後の経済危機による財政赤字の中でも、科学研究のための予算を現状維持という形で死守し、重視する研究インフラ予算を増額することにもつながったと考えられる。

なお英国では、政府が科学者の意見に耳を傾け可能な限り尊重するという文化が残っている。BIS高官から王立協会等の学術組織に対して、特定の問題について公式に文書による意見書提出を求めたりすることもある。上述のスペンディング・レビュー2010の発表前には、科学予算削減に反対する科学者の意見を受けて、王立協会をはじめとする学術組織による意見書や科学者の声がメディア等に多く発表されたことが、政府の決定にインパクトを与えたとも考えられる。

④新興国との協力関係の推進

英国政府は近年、台頭してきた新興国との研究協力にも特別な意欲を見せるようになってきた。これは、先進諸国との協力関係を維持発展しつつ、新興国との研究協力関係構築を模索し、これら新興国と共に成長していくことも重要であるとの考えに基づいている。

2014年に始まったニュートンファンド(Newton Fund)の枠組みでは、新興国の科学・研究能力の向上とこれら諸国と英国との関係強化を図るため、新興経済国での経済発展と福祉を促進するための科学研究に投資する一方、将来的に主要なイノベーションの担い手となる諸国と英国との長期的な協力関係の構築を目指している。パートナー国には、中国、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、エジプト、インド、フィリピン、インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、トルコ、南アフリカが含まれる。

新興国の中では、特にインドおよび中国との協力関係強化の取り組みが著しい。例えば、英国研究会議協議会(Research Councils UK: RCUK)は、EU(ブリュッセル)と米国(ワシントン)に加え、2007年、2008年と相次いで、中国(北京)とインド(ニューデリー)に現地事務所を設立した。新興国として注目される両国に設立された両事務所では、現地の関連機関と協力しながら研究協力を進める活動を行っている。

インドとは、英国・インド研究教育イニシアチブ(UK-India Education and Research Initiative: UKIERI)を2006年4月に開始している。これは、両国の大学間の共同研究プログラムの創出や、学生による往来のための奨学金助成などを内容としており、当初2011年終了の5年計画で開始されたが、その成果を受け2011年から2016年までさらに5年間延長された。英国政府はその他、2010年7月のキャメロン首相の訪印時には、6人の大臣に加えて、英国を代表する企業のトップ約40名と、科学と教育分野の代表者として大学の関係者5名を引き連れインドを訪問し、インドとの貿易および研究・教育におけるより密接な関係構築のための協議を行った。

中国に対しては、例えば2011年10月に、中国のトップ大学12校の学長を英国に招き、英国の同じくトップ大学19校の副学長を招いて会合を行い、両国大学間の共同研究や学生流動の強化関係について協議を行っている。また直近の動きとして、2014年ごろから明確に打ち出されてきた北部パワーハウス構想(イングランド北部において多数の新規投資を実施し、北部の大都市を一体化して首都を補完するパワーハウスを建設することを目指す)において英国政府は研究インフラ支援等に中国からの資本投資を積極的に歓迎する姿勢を明らかにしている。

以上の取り組みは政府主導ではあるが、政府関係組織に留まらず産業界や大学を巻き込みながら、これら新興国と広範な協力関係構築を目指していることに注目すべきであろう。

(参考文献)

- 文部科学省科学技術政策研究所 「科学研究のベンチマーキング2015」2015年

- 科学技術振興機構研究開発戦略センター 「主要国における次世代製造技術の研究開発に係る政策動向」(2015年3月)

- 財団法人新技術振興渡辺記念会編 「科学技術庁政策史~その成立と発展」科学新聞社(2009年7月)

- 科学技術振興機構研究開発戦略センター 「科学技術・イノベーション動向報告~英国~」(2009年3月)

- 科学技術振興機構研究開発戦略センター 「英国の新連立政権による科学・イノベーション政策への影響」(2010年8月)

- 指昭博 「図説イギリスの歴史」河出書房新社(2002年2月)

- 山田英二 「諸外国における寄付の状況と税制の役割」株式会社三菱総合研究所(平成20年5月12日)

- 外務省ウェブサイト

- 駐日英国大使館ウェブサイト

- 英国政府ビジネス・イノベーション・技能省(BIS)ウェブサイト

- 英国政府財務省ウェブサイト

- ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)ウェブサイト

- 国際戦略研究所(IISS)ウェブサイト

- World Bank, World Development Indicators

- OECD, Main Science and Technology Indicators 2011/1

- BIS, “Strategy for UK Life Sciences”, December 2011

- Elsevier, “International Comparative Performance of the UK Research Base – 2011”

あとがき

本稿は、科学技術振興機構研究開発戦略センターが、2012年に出版した「主要国の科学技術情勢」(丸善プラネット)の第3章「英国」部分を土台に、私が加筆修正を行って作成した。上記書籍の英国の章は、当時研究開発戦略センターのフェローであったチャップマン純子氏が原案を作成したものである。

そこで今回HPに掲載するに当たっては、著者名をチャップマンと津田の連名とすることにした。

なお、今回の加筆修正に当たっては、当センター名で作成した「科学技術・イノベーション動向報告~英国~」(2008年版)から、事実関係を中心に多くの内容を引用していることを、ここで申し添えたい。

2015年11月

国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター

フェロー(海外動向ユニット担当)

津 田 憂 子

(著者紹介)

独立行政法人科学技術振興機構(当時)研究開発戦略センター元フェロー。英国サセックス大学科学技術政策研究ユニット修士課程修了、政策研究大学院大学国際開発学プログラム修士課程修了。(特)理化学研究所(現在は国立研究開発法人)事務職員を経て、英国の慈善組織にてリサーチアソーシエイトとして開発途上国と知的財産制度に関わる業務に従事。2007年に研究開発戦略センター勤務、海外動向ユニットで主に英国を中心に欧州全体、東南アジアを担当。2014年より、国立天文台勤務。

国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター・フェロー(海外動向ユニット)。2010年3月早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課程満期退学。早稲田大学政治経済学術院助手、国立国会図書館調査及び立法考査局海外立法情報課非常勤調査員、上智大学外国語学部ロシア語学科非常勤講師、在露日本国大使館専門調査員、国際科学技術センター上席技術調整管理官(在モスクワ)等を経て、2014年より現職。