無機固体電解質を用いた全固体ナトリウム電池の開発

林 晃敏(大阪公立大学)

発明のポイント

- ・リチウム二次電池は、高電圧、高容量を有するため、携帯機器や電気自動車等の電源や、太陽電池などの再生可能エネルギーを貯蔵するための蓄電池として広く用いられている。現状のリチウム二次電池には、可燃性の有機電解液が用いられており、電池の大型化への要求から、その安全性の確保がより重要となっている。

- ・資源量が豊富なナトリウムを使用したナトリウム二次電池が、近年、元素戦略の観点から、次世代二次電池として期待されている。

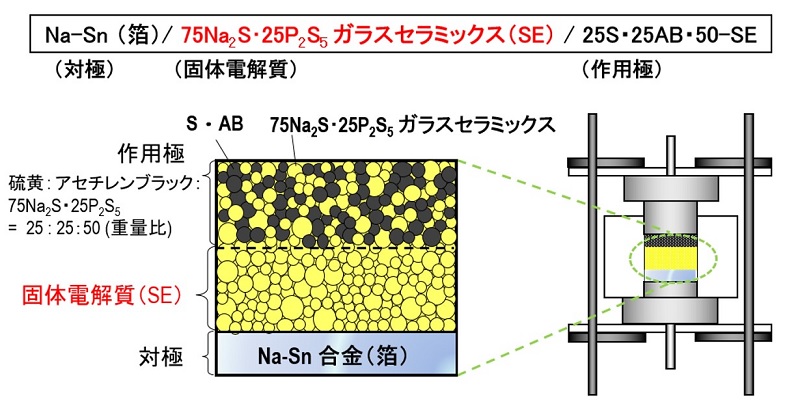

- ・メカノケミカル法を用いて、ナトリウムイオン伝導性ガラス(組成:75Na2S・25P2S5(モル%))微粒子を合成。

- ・ガラスを結晶化したガラスセラミックス中には、新規な高ナトリウムイオン伝導性結晶(立方晶Na3PS4 )が析出することを確認。

- ・ガラスセラミックスを電解質として用いた全固体ナトリウム電池が室温で二次電池として作動することを確認。

発明の概要

高い安全性と高いエネルギー密度を兼ね備えた全固体ナトリウム二次電池への応用を展望できる、新規な硫化物固体電解質を開発した。

新規な硫化物系固体電解質(Na3PS4)は、室温での粉末成形、次いで比較的低温(270℃)での熱処理によって、高いナトリウムイオン伝導度が実現できる為、全固体電池への適用が容易である。

低温(例えば、室温)にて作動可能、高エネルギー密度の二次電池を達成。

資源的制約の小さいナトリウムを用いることによって、電池の大幅な低コスト化が期待される。

従来技術との比較・優位性

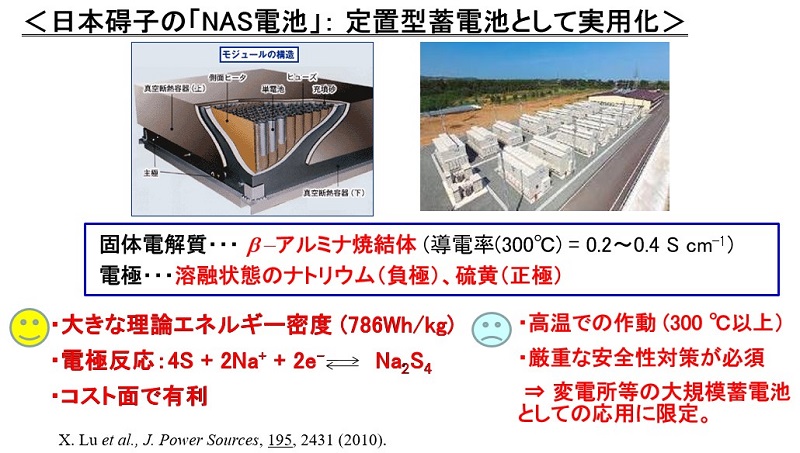

従来技術(NAS電池)

- ・「ナトリウム系二次電池」については、電解液を用いた電池に関しては近年報告例が急増しているが、全固体電池についての報告例はまだ殆どない。

- ・現在、実用化されているNAS電池は、電解質として「β-アルミナ」を用いている。

- ⇒ しかし、室温では電池作動できない

- ⇒ イオン伝導性を発現させる為に、電解質の作製には「1500℃以上の高温熱処理(焼結)」が必須。

- ⇒・β-アルミナと電極活物質(Na,S)との界面接合を良くする為に「活物質を溶融状態(300℃以上)」にする必要がある。

- ・電極反応を進める為に「溶融状態を維持」する必要がある。

- ⇒ 「室温作動可能-全固体ナトリウム系二次電池」が望まれている。

想定される用途

- ◎ 商工業施設及び家庭用の中小規模定置型蓄電池

- ◎ 変電所等の大規模定置型蓄電池

- ◎ スマートグリッド(次世代送電網)における蓄電池

- ◎ 自動車用、携帯機器分野への展開

ライセンス可能な特許

- 1. 発明の名称:ナトリウム全固体二次電池

国際公開番号:WO2013/015321

登録番号:特許第6002669号(173KB)、米国9634360(705KB) - 2. 発明の名称:イオン伝導性ガラスセラミックス、その製造方法及びそれを含む全固体二次電池

登録番号:特許第5737627号(287KB) - 3. 発明の名称:イオン伝導性ガラスセラミックス、その製造方法及びそれを含む全固体二次電池

国際公開番号:WO2013/133020

登録番号:特許第5990703号(67KB)、米国9640835(639KB)