熱電変換材料とそれを有する熱電変換装置

~室温環境においても感度が高いデバイスを発明~

山田 鉄兵(東京大学)

発明のポイント

ゼーベック係数を1.97 mV/Kまで増加させた熱電変換材料と、それを有する熱電変換装置に関する発明

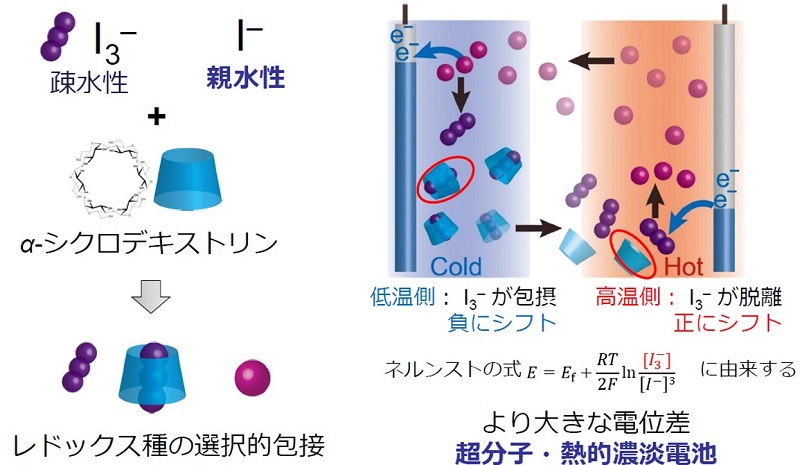

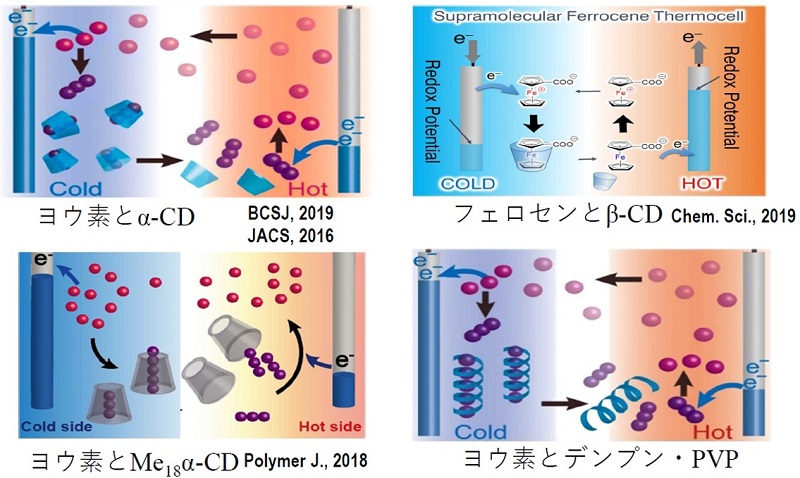

温度に応じて分子を捕捉したり放出したりするホスト分子と、温度により分子の構造が変化することで起電力を起こす材料とを組み合わせて、熱電変換材料の特性を向上

発明の概要

- ・超分子化学を用いた新しい熱化学電池

(酸化還元活物質と相互作用するホスト化合物を添加してゼーベック係数を向上)

- 酸化還元活物質の一方(例 I3−)を選択的に包摂するホスト化合物(例 α-シクロデキストリン)を添加

- → 低温側で酸化還元活物質の一方を選択的に包摂し、電気化学的に不活性化

- 例 3 I- ⇒ I3- + 2 e- (酸化反応促進)

- → 高温側では脱包摂することにより電位のシフトは起こらず、全体として起電力が向上する。

- 例 I3- + 2 e- → 3 I- (還元反応はあまり邪魔されない)

従来技術との比較・優位性

【従来技術の課題解決により、フレキシブルな熱電変換素子を実現】

従来技術の課題

- 1.半導体熱電変換素子

- ・単セル起電力が低く、集積化が必要なため、低品位排熱(100℃程度)に対して広く利用されるには至っていない。

- ・ペルチェ素子応用も期待されるが、フレキシビリティや、BiやTeの希少性と毒性の問題がある。

- 2.熱化学電池

- ゼーベック係数は1 mV/Kを超え、単セル起電力が高いため、低品位排熱回収に向けた新熱電変換素子として注目される。しかし、ゼーベック係数向上に向けて、僅かな温度差で酸化還元活性を変化させる技術は、溶媒の種類を変えたり、溶媒を混ぜたりするという手法に頼っており、性能向上に限界がある(最高値 1.43 mV/K)。

- 例: I− および I3− を用いた場合、以下の反応のみ

- 低温側

- 3 I− → I3− + 2 e− (エンタルピー的に有利な方向)

- 高温側

- I3− + 2 e− → 3 I− (エントロピー的に有利な方向)

想定される用途

- ◎ ウェアラブルデバイス・ウェアラブルセンサ向け電源ユニット

- ◎ 低品位排熱利用デバイス(フレキシブル・無害な冷却素子等)

ライセンス可能な特許

発明の名称:熱電変換材料とそれを有する熱電変換装置、熱化学電池及び熱電センサー

国際公開番号:WO2017/155046

登録番号:特許第6511708号(267KB)、米国11367824(1.56MB)