事業成果

新たなエネルギー変換技術の開発に道

絶縁体に光を照射してスピン流を生成2017年度更新

- 内田 健一(物質・材料研究機構 磁性・スピントロニクス材料研究拠点 スピンエネルギーグループ グループリーダー)(写真左)

- さきがけ

- エネルギー高効率利用と相界面「スピン流を用いた革新的エネルギーデバイス技術の創出」研究者(2012-2018)

- 齊藤 英治(東北大学原子分子材料科学高等研究機構/金属材料研究所 教授)(写真右)

- さきがけ

- 革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス「誘電体スピントロニクス材料開拓とスピン光機能」研究者(2007-2011)

- CREST

- プロセスインテグレーションによる機能発現ナノシステムの創製「スピン流による熱・電気・動力ナノインテグレーションの創出」研究代表者(2010-2015)

- SICP

- 材料分野と他の分野を結合した複合領域「熱電ユビキタス化へ向けたナノ磁気構造を用いる薄膜熱電変換素子の開発」研究者(2011-2014)

- ERATO

- 「齊藤スピン量子整流プロジェクト」研究統括(2014-2020)

まったく新しいエネルギー変換原理の誕生

持続可能な社会に向けて、今、環境やエネルギー問題を解決するための取り組みが世界中で行われている。中でも期待されているのは、身近にある光や熱、振動や電磁波などをエネルギー源として利用する試みである。太陽電池や熱電素子などを使った発電はクリーンで信頼性が高いこともあり、エネルギーの変換技術として注目され、その研究も盛んだ。

内田健一准教授らはさきがけ「エネルギー高効率利用と相界面」において、特定の金属微粒子を含んだ絶縁体※1磁石に可視光を当てることで、光のエネルギーをスピン流(磁気の流れ)に変換することに世界で初めて成功した。恩師である齊藤英治教授はスピン流の基礎的な発見で多数の賞を受賞しており、まさに先駆けとなる存在である。慶應義塾大学で齊藤研究室に所属していた内田氏はその指導のもと「スピンゼーベック効果(磁性体に温度差をつけることでスピン流が生じる現象)」を世界で初めて発見した。学部卒業論文として発表されたこの発見は2008年にNature誌に掲載されている。

強力な電磁場が実現させた光–スピン流変換

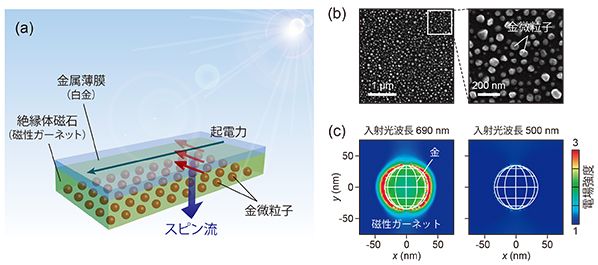

内田准教授らによるさきがけ研究の概念図が図1〈a〉だ。特定の波長の可視光に刺激を受け発生した表面プラズモン※2と呼ばれる電子の集団運動を使って、絶縁体磁石に埋め込んだ金微粒子(図1〈b〉)近くに強力な電磁場を発生させる(図1〈c〉)。この電磁場がスピンの運動を効果的に駆動させ、絶縁体磁石による光―スピン流変換を実現させたのだ。

ここで使われているのは、磁性ガーネット(BiY2Fe5012)という絶縁体薄膜の表面に白金(Pt)薄膜を接合した素子だ。この素子の磁性ガーネット層には、ナノメートル(nm。1nmは10億分の1m)サイズの金(Au)微粒子が埋め込まれている(図1〈b〉)。

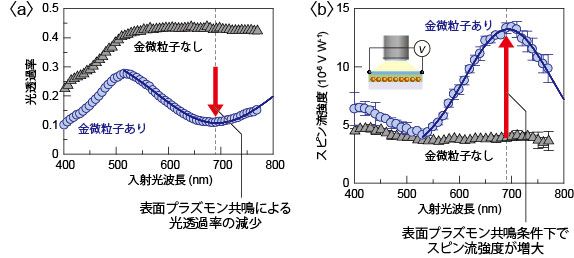

これに光を当てると、入射光の波長が表面プラズモン共鳴条件を満たした時だけに微粒子近くに強力な電磁場が発生する。つまり、金微粒子は光アンテナとして機能し(図2〈a〉)、強力な電磁場によってスピンの運動が外部エネルギーを得た結果、上部の白金薄膜中にスピン流が発生するのだ(図2〈b〉)。

これまでの光–スピン変換に関する研究ではずっと半導体が用いられてきた。これはまったく異なる物理原理に基づくもので、初めて絶縁体磁石による光–スピン流変換が可能になったのだ。

表面プラズモンを使った光–スピン変換

- 〈a〉 研究の概念図–この実験で使った素子の模型図

- 〈b〉 走査型電子顕微鏡で撮影した金微粒子

- 〈c〉 金微粒子近くの電磁場分布のシミュレーション結果

左では強力な電磁場が発生、右では電磁場の補強効果は起こらない。

この実験で用いた素子の光透過率とスピン流強度の波長依存性

デバイス設計の自由度、絶縁体が利用可能など画期的な特徴

このスピン流を使ったエネルギー変換の技術水準は、まだ既存のエネルギー変換のレベルには達していない。しかし、とてもシンプルな薄膜構造なのでデバイス設計の自由度が高いこと、今まではデバイスの基板や入れものでしかなかった絶縁体の利用が可能なこと、そして、さまざまなエネルギー源を同時に利用できることなど、他にはない大きな特徴がある。特に「スピンゼーベック効果」を使った新原理の熱電変換技術への注目度は高まるばかりだ。

新しい融合研究分野の形成や研究開発への貢献に期待

さらなる効率アップという課題はあるものの、この成果で重要なのは、光、熱、音波、電磁波といったさまざまなエネルギー源をスピン流や電流に変換できることを示したことだ。

充電や交換、燃料補給なしで長期間エネルギー供給が可能な電源の研究開発において、現在、最大の課題が常時利用可能な動力源の確保である。単一のデバイスでさまざまなエネルギー源を同時に利用することができるスピン流は、未来を拓く大きな希望だ。内田准教授によって発見されたこの変換原理は、今後の研究の進展によって、表面プラズモンとスピン流を融合した新たな研究分野の誕生や、外部電源を必要としない電気、磁気デバイスの研究開発へ大きな貢献を果たすことだろう。

- ※1 電流を流さない物質の総称。磁性ガーネットなど磁石の性質を持つ絶縁体は、電流を流さないにもかかわらずスピン流を流すことはできるということが、2010年に齊藤教授らによって実証されている。

- ※2 金属表面の自由電子が光電場によって集団的に振動を起こす現象。自由電子の振動によって引き起こされる電場と光電場が共鳴する現象を表面プラズモン共鳴と呼ぶ。