事業成果

科学技術教育を多角的にサポート

次世代人材の育成2025年度更新

将来の科学技術を担う中高生の能力を大きく開花させることを目指して、全国の科学好きの仲間と互いに切磋琢磨する機会、大学等の専門機関の指導のもとで研究に取り組める機会、学校の授業ではできない高度で科学的な体験をする機会、女子中高生の理工系分野への興味関心を向上させる機会等を提供している。

スーパーサイエンスハイスクール(SSH)を支援

JSTは、文部科学省がスーパーサイエンスハイスクール(SSH)に指定した高等学校等に対し、教育委員会等とも連携して、SSHの活動推進に必要な支援を実施している。

SSHでは、将来社会を牽引する科学技術人材を育成するために、先進的な科学技術、理科・数学に重点を置いたカリキュラム開発と実践、大学等との連携による先進的な理数教育、あるいは創造性や独創性を高める指導方法、教材の開発等に取り組んでいる。

毎年夏に開催するSSH生徒研究発表会では、一堂に会したSSH指定校がポスター発表や交流を行い、生徒の科学技術に対する興味・関心を喚起するとともに、成果の普及を図っている。令和6年度SSH生徒研究発表会では埼玉県立浦和第一女子高等学校が文部科学大臣表彰を受賞した。

ポスター発表の様子

文部科学大臣表彰を受賞した埼玉県立浦和第一女子高等学校

国際科学技術コンテスト支援

JSTでは数学、化学、生物学、物理、情報、地学、地理の7つの教科・科目の国際科学オリンピックとリジェネロン国際学生科学技術フェア(Regeneron ISEF)への代表生徒派遣を支援している。

2023年の国際科学オリンピックのうち、数学と物理は日本で開かれ、国際数学オリンピックは20年ぶり2度目、国際物理オリンピックは初めての日本開催となった。日本に一堂に会した各国の代表生徒たちは、最高峰の舞台で切磋琢磨するとともに、エクスカーションや日本の文化体験を通じて交流を深めた。2024年には、7つの教科・科目から計31名の代表生徒が参加し、27名がメダルを獲得した。

Regeneron ISEFに関しては、JSTが支援する日本学生科学賞から選抜された代表生徒5組7名が参加し、2組が特別賞を受賞した。

第64回国際数学オリンピック(千葉県開催)の様子

第53回国際物理オリンピック(東京都開催)の様子

科学好きな子どもたちの祭典「科学の甲子園」、「科学の甲子園ジュニア」

全国の中高生が集う科学の競技会、「科学の甲子園」(高校生対象)および「科学の甲子園ジュニア」(中学生対象)を毎年開催している。どちらの大会でも全ての競技は、チーム対抗で行われる。

「科学の甲子園」「科学の甲子園ジュニア」は、個人の能力を発揮すると同時に、チームで考え協力して取り組むことのできる貴重な機会となっている。

全国から科学好きな生徒が集い、競い合い、活躍できる場を構築することで、科学好きの裾野を広げるとともに、トップ層を伸ばすことを目指している。

「第14回科学の甲子園全国大会」を2025年3月21日~24日に茨城県つくば市で開催

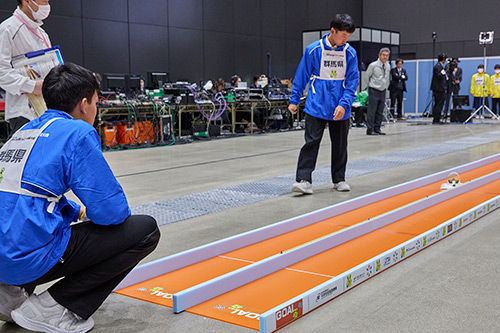

第14回大会実技競技の様子

第14回大会では東京都代表

東京都立小石川中等教育学校が総合優勝

「第12回科学の甲子園ジュニア全国大会」を2024年12月13日~15日に兵庫県姫路市で開催

第12回大会実技競技の様子

第12回大会では茨城県代表チームが総合優勝

(茨城県立日立第一高等学校附属中学校、茨城県立並木中等教育学校)

将来グローバルに活躍し得る人材を育成(グローバルサイエンスキャンパス(GSC))

「グローバルサイエンスキャンパス(GSC)」では、地域で卓越した意欲・能力を有する高校生等を募集・選抜し、国際的な活動を含む高度で体系的なプログラムの開発・実施等を支援している。2024年度は全国の大学等5機関が企画を実施した。

-

花弁に含まれるビタミンCを定量する(島根大学)

-

ワシントン大学での研究発表(神戸大学)

卓越した意欲・能力を持つ小中学生を育成(ジュニアドクター育成塾)

科学技術イノベーションを牽引する傑出した人材の育成に向けて、高い意欲や突出した能力のある小中学生を発掘し、さらに能力を伸長する体系的育成プランの開発・実施を支援している。2024年度は大学・高専・NPO法人等15機関が企画を実施した。

-

講座「湖底堆積物から中海の様子を探ろう」

船上での水質調査の様子

(島根大学) -

講座「ラピッドプロトタイピングを体験する」

3Dプリンタを使用した制作の様子

(米子工業高等専門学校)

多様な科学技術人材を小中高一貫で育成(次世代科学技術チャレンジプログラム(STELLAプログラム))

2023年度より、高校生を対象とした「グローバルサイエンスキャンパス(GSC)」および小中学生を対象とした「ジュニアドクター育成塾」を発展的に統合し、新たに「次世代科学技術チャレンジプログラム(STELLAプログラム)」を開始した。優れた意欲・能力を持つ小学校高学年~高校生を対象に、その能力のさらなる伸長を図るため、実施機関や地域等の特徴を生かした多様な育成プログラムの開発・実施を支援する。2024年度は、全国の大学・高専・研究機関等22機関が取組を実施した。

GSC、ジュニアドクター育成塾、STELLAプログラムを実施する全国各地の実施機関から代表として選ばれた受講生が、日頃の探究活動の成果を発信するとともに、受講生や指導者の交流を深める場として、「サイエンスカンファレンス2024」を開催した。初の3事業合同開催となった2024年度は、2024年10月12日~14日に日本科学未来館で開催した。「小中の部」ではポスター発表審査を実施し、優秀な研究を表彰した。「高校の部」では一次審査をポスター発表形式で実施し、二次審査は代表に選ばれた11件が口頭発表を行い、優秀な研究を表彰した。また、交流会では受講生同士や機関関係者との交流・意見交換を通じて、さまざまな価値観に触れながら視野を広げ、自分の考えを深める機会を設けた。

「高校の部」にて文部科学大臣賞を受賞した木𠩤 白桃さん

サイエンスカンファレンス2024の様子

女子中高生の理工系分野への進路意識を醸成(女子中高生の理系進路選択支援プログラム)

女子中高生の理工系分野に対する興味・関心を高めるとともに、教員および保護者等を含め理工系分野への進路選択に関する理解を促進し、文理選択や将来の進路に迷っている女子中高生を継続的に支援する体制構築を推進している。

各実施機関ではそれぞれの特色を活かして、理工系分野での多様な学びの機会を提供し、科学技術に関係する職業や幅広い進路の紹介、多様なロールモデルの提示といった取組を実施している。2024年度は17の大学・高等専門学校を実施機関として支援した。

理工系分野での多様な学びの機会提供

「ワークショップ」の様子

(一関工業高等専門学校)

教員・保護者に向けた体験の機会や情報の提供

「親子ガールズスクール」の様子

(熊本大学)

2025年1月26日に令和6年度全体報告会を開催した。実施機関17機関の主担当者、プログラム推進委員が一堂に会し、これまでの企画の進捗や成果を報告した。実施機関の報告は一般公開し、新たに取組を実施する機関にとっても参考となる情報が提供される機会となった。

報告発表時には、推進委員からの質疑や助言だけでなく、発表者が挙げた課題に関連して他機関が事例紹介をするなど、取組を進めていく上で効果的なアプローチ等について、活発な情報共有が行われた。実施機関担当者同士の情報交換会も実施し、それぞれ抱えている課題や事例を共有する場を設けた。実施年数の長い機関が新規採択の機関へ助言する場面や、地域によらず共通する課題について意見を交わす場面が多く見られた。

令和6年度全体報告会の様子