カテゴリーII

東日本大震災で初めて制度化された民間賃貸住宅の借り上げによる仮設住宅の大量供与により、多くの被災者が分散して住むという状況が現出した。しかしながら、このような状況における被災者の生活再建過程に関する知見はほとんど蓄積がなく、効果的な生活再建支援施策の立案と実装を図ることは喫緊の課題である。

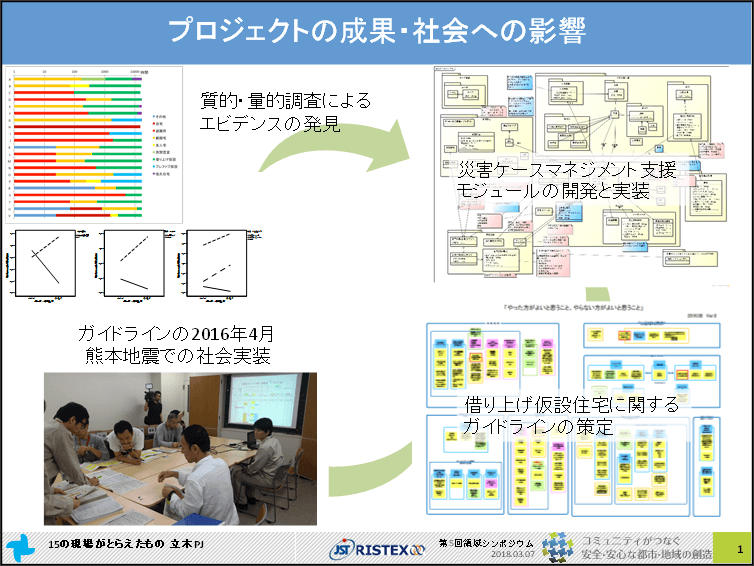

本プロジェクトは、借り上げ仮設世帯の生活再建過程の特徴や課題を明らかにし、一人ひとりの被災者へのきめ細かい対応を支援するための方法論の開発および社会実装を目的とする。

仙台湾沿岸被災地域を対象エリアとしてエスノグラフィー調査やワークショップ調査を実施し、分散居住する被災者の生活再建過程について、個人レベル・まちレベルでの再建課題の解明を目指す。そして、多様なコミュニティにつなぐための方法論や災害ケースマネジメント・パッケージの開発・実装も目指す。さらに、直下型地震の場合にも展開可能なモデルとなるよう、汎用性についても検証を行う。

平成24年度の企画調査を通じて、調査対象地域である宮城県名取市閖上地域の被災前のコミュニティの特徴として住民間の凝集性が非常に高く、コミュニティ内部では障害者や貧困者も平等に扱うノーマライゼーションの原理が機能していたことを明らかにした。東日本大震災は、このような歴史的・時間的な文脈から形成されてきた閖上地域の関係性を分断し、様々な形態の分散居住生活を強いた。その結果として、住民一人ひとりが関係性の再統合(それは必ずしも以前と同様の関係への復元であるとは限らない)を求められたが、再統合のためには主体・当事者としての自律意識をいかにして開発していくか、同時に当事者間相互の連帯意識をいかにして形成・維持していくかが問われている。以上のような特徴を持つ閖上コミュニティを対象とする名取市のまちづくりのプロセスでは、まちづくりの内容について一人ひとりの住民へのコミュニケーションがうまくいかず、また再建の方針が二転三転した結果、現地再建と内陸移転で行政や住民相互の意見が割れ、さまざまな会が乱立し、復興のプロセスが複雑化してきていることが明らかになった。そして閖上地区で見られるこのような対立は、将来発生が予想される他の災害の被災地においても、類似の状況が充分に予想される。

東日本大震災により住宅を失った被災者のほぼ半数は、行政が借り上げた民間賃貸住宅に分散して居住しています。地域に集住するのではなく、広い地域に分散して住まう被災者を、様々な形でコミュニティにつなぐ方策を開発する本研究プロジェクトは、今後の日本における被災者への仮設住宅支援方策のプロトタイプを実装するものであると確信しています。

東日本大震災で初めて制度化された民間賃貸住宅の借り上げによる仮設住宅制度の影響で、多くの被災者が分散して住むことになりました。このような状況下での被災者の生活再建までの道のりに関する知見の蓄積はほとんどありません。このプロジェクトでは、実証的研究を通じた効果的な生活再建支援施策の立案と施策の実施に取り組みました。

借り上げ仮設住宅に居住している被災者は被災地内外に分散して住んでいるため、生活再建状況や直面している課題などその実態が明らかになっていません。そこで、阪神・淡路大震災後に行われたエスノグラフィー(対象者と同じ視点に立ち対象者の状況を理解する手法)という調査を名取市で被災した21人に実施しました。また、名取市で被災した方や仮設住宅に住んでいる全員を対象に、東日本大震災が発生した当日から現在(調査時点)までの様々な情報について、毎年継続的に質問紙調査(名取市現況調査)を実施しました。借り上げ仮設利用経験者の多くは、自治体が仮設住宅制度を発表する以前に自ら民間賃貸住宅を借り、そのまま後日に借り上げ仮設住宅に認定されていました。また勤労世帯が多く、自立傾向が比較的強い世帯だと考えられ、多くは恒久住宅を2年以内に購入していました。これらの特徴は住宅ローンがなく、土地購入の原資となった地震保険に加入していたなど経済的な要因と土地取得競争などが切迫していたためと考えられます。

さらに、被災者と接し、生活再建の実態に詳しい生活再建支援員にもインタビュー調査を実施。借り上げ仮設住宅提供の問題点として、失った財産の違いに対する配慮のなさや入居した部屋のグレードに大きな差があったことなどがわかりました。また、居住実態がない住宅や又貸しなどの不正利用も存在していました。

阪神・淡路大震災後に行われたエスノグラフィー調査と生活再建ワークショップから、生活再建に向けたレジリエンスの向上には「すまい」「人と人とのつながり」「まち」「こころとからだ」「そなえ」「なりわい・くらしむき」「行政とのかかわり」の7要素が重要ということがわかっていますが、今回の調査ではそのことが改めて明らかになりました。この7要素が被災者の生活復興感の6割近くを説明できることを実証しました。特に「すまい」の指標である借り上げ仮設居住が、被災者の生活復興感の向上に影響することが判明。一方、高齢単身者や要配慮者世帯ではプレハブ居住が生活復興感を高めていました。

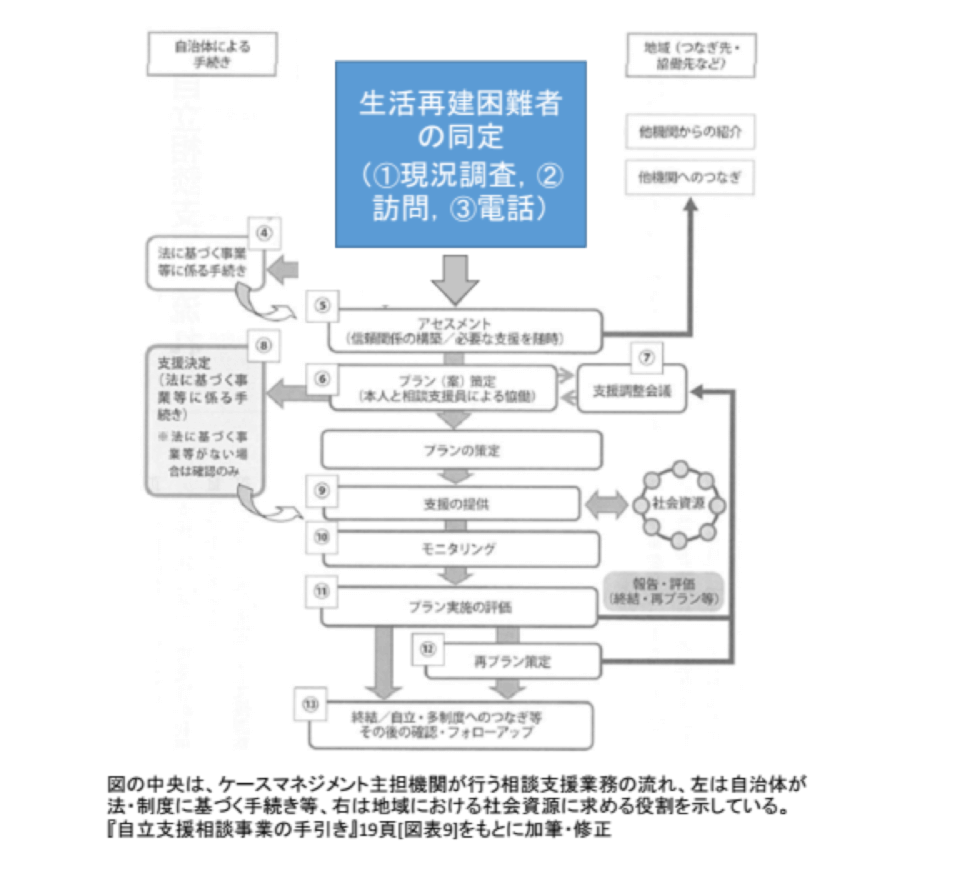

支援者が寄り添い、被災者一人ひとりの「満たされないニーズ」を満たすための政策であるアメリカの災害ケースマネジメント・プログラム(DCMP)を調査しました。DCMPの目的は提供された資金を活用した生活再建プロセスの支援にあります。2012年に発生したスーパーストーム・サンディでは、約 200 人のケース・マネージャーを雇用して被災者約 7000 人に支援を提供し、被災者支援に関する情報を統合して管理していました。

支援者が寄り添い、被災者一人ひとりの「満たされないニーズ」を満たすための政策であるアメリカの災害ケースマネジメント・プログラム(DCMP)を調査しました。DCMPの目的は提供された資金を活用した生活再建プロセスの支援にあります。2012年に発生したスーパーストーム・サンディでは、約 200 人のケース・マネージャーを雇用して被災者約 7000 人に支援を提供し、被災者支援に関する情報を統合して管理していました。

本プロジェクトでは、名取市で住まいの再建方法が決定しているか否かの把握からスタートする災害ケースマネジメントの業務フローを確立。被災者の個別支援業務をサポートする災害ケースマネジメント支援モジュールを共同開発しました。また、被災者台帳システムとの連携にも取り組むとともに、名取市で実際に利用し、災害ケースマネジメントの業務フローと支援モジュールの有用性を確認しました。

東日本大震災の被災自治体(岩手県庁、宮城県庁、大船渡市、多賀城市、仙台市、名取市、岩沼市)で借り上げ仮設住宅施策を所掌する部局の職員17人にワークショップを実施。これまでの研究成果も加え、被災地自治体の借り上げ仮設住宅施策の実施に役立つ「傾向と対策」を盛り込んだ具体的な指針を作成しました。熊本地震後には本ガイドラインの骨子を熊本市に提供し、活用されました。自律的な被災者には市場を通じて自助を基礎とした借り上げ仮設を提供し、高齢や要配慮世帯には共助や公助に力点を置いた公主導の住宅マッチングが重要ということが改めて分かりました。