カテゴリーI

東日本大震災以後、津波災害への土地利用面での対応が指摘されているが、徳島県では、津波懸念のある沿岸部の市街化区域から調整区域の内陸部へ建築投資の移転現象が生じ、南部の沿岸集落では地域の持続・継承への懸念が広がっている.人口減少化での生活リスクや環境やコスト負荷に加えて、これらの地域では津波の脅威に立ち向かいつつ、地域継承の視点からも土地利用のあり方が課題となっている。

本プロジェクトの目的は下記のとおりである。

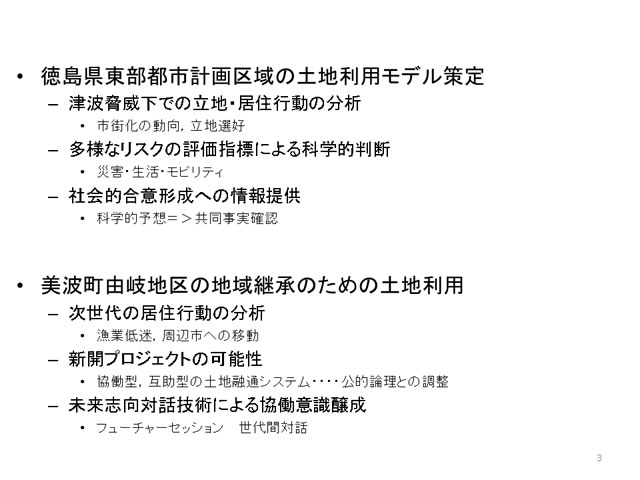

・市街化区域が津波脅威下にある徳島県東部都市計画区域において、災害、生活、環境負荷の都市構造リスクの視点から望ましい土地利用のモデルを評価、提案する。

・津波脅威下の徳島県南部の集落「美波町由岐湾地区」を対象として、津波防災、地域継承のための協働型土地利用モデルの計画策定を実証する。

・以上から、津波防災、地域継承、持続可能性を考慮した土地利用のモデルを策定するプロセスを示す。

東部都市計画区域では、災害懸念が立地に与える影響をモデル化するとともに、土地利用パターン案を都市構造リスクの視点から評価する。さらに、こうした科学的アプローチを関係者で共有するため共同事実確認プロセスを援用する。美波町では地域の自主防災組織による震災前過疎防止活動に参与し、災害対応の思想や東北地域の復興状況の提供と、対話技術を用いた参加型リスクコミュニケーションを通じて、協働型土地利用モデルの計画づくりを進める。

・背景 徳島県 南海トラフ巨大地震対応

―津波災害警戒区域での土地利用規制+規制緩和

―沿岸部地価、建築投資低下、南部沿岸の限界集落加速

―急速な人口減少+高齢化、モビリティ、インフラ、コミュニティ弱体化

―地域継承=次世代の居住

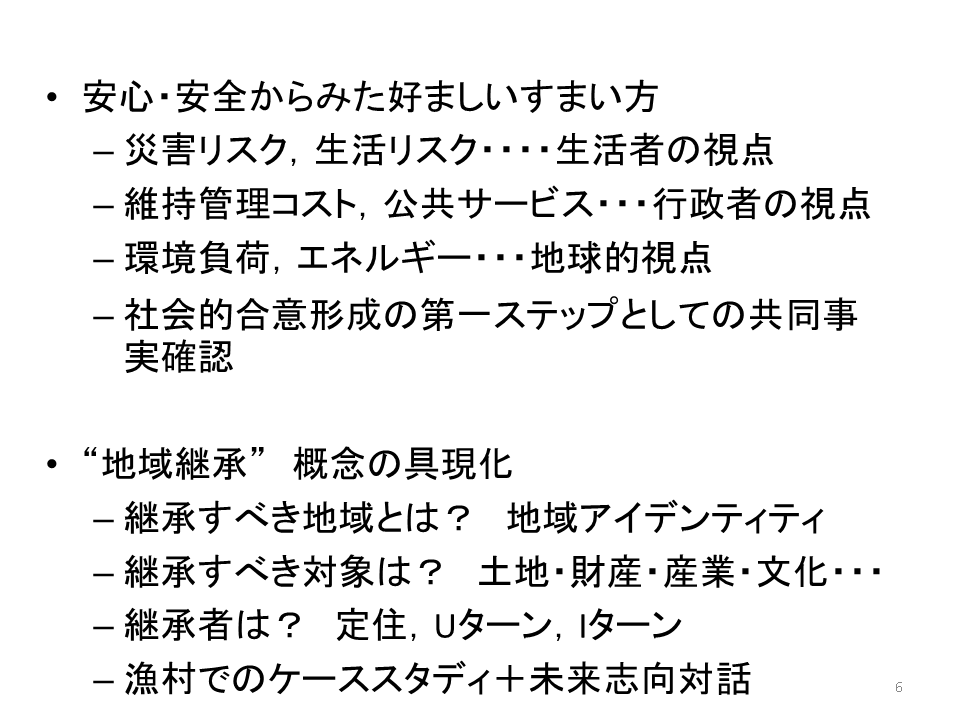

・目標 以下の安全安心を実現する土地利用モデルの策定

―災害からの安全・安心

・防災・減殺対応の実現と認識

・災害からのレジエンスへの確信

―地域継承の視点からの安全・安心

・現在すんでいる人々の地域継承の意欲

・次世代の居住・新築

―人口減少下の生活リスクからの安全・安心

・購買・医療・介護 生活サービス・モビリティ

・インフラ維持 環境・エネルギー

本プロジェクトは徳島県内の2つのコミュニティを対象としている。

徳島県東部都市計画区域 徳島市を始めとする5市3町からなる人口51万人の地域で、南海トラフ巨大地震の津波予測では沿岸部に集中する市街化区域の大半が津波浸水予想地域となっている。他県の地方部と同様、人口減少が進行しており、中心市街地の再生、市街地のコンパクト化に配慮した都市づくりを模索しているが、津波災害への脅威から沿岸部から内陸部への建築投資の移転現象が見られる。徳島県では南海トラフ巨大地震に備えるため、2012年に条例を制定した。この条例では、津波災害を予防する適正な土地利用に向けて、津波防災地域づくり法に基づく津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)の指定と、指定区域からの市街化調整区域等への移転の規制緩和を進める方針が明記されている。このため、災害低減と持続可能性に配慮したまちづくりにむけて、都市計画区域マスタープラン見直しの検討が始まっている。

美波町由岐湾内地区 県南部、旧由岐町の中心市街地である人口1500人弱の漁村集落が対象地域である。徳島県南部の漁村では、高齢化に加えて、漁業低迷などから過疎化が進展しており、津波脅威のもとで、地域の持続、継承へのあきらめも見られる。由岐湾地区では、自主防災会の活発な活動が見られ、特に事前復興まちづくりとして、加速している過疎対策が議論されてきている。その中で、地域の高地の土地提供を得て、地域継承者の住宅建設を進める「新開プロジェクト」の取り組みが始まっている。

徳島県東部都市計画域

5市3町 51万人 19.6万世帯

市街化区域大半が浸水予想地域

都市計画における都市

構造リスク評価

1)市街化要因分析

2)市街地予測モデルの開発

3)都市構造リスク評価指標開発

災害・生活・環境

4)土地利用モデル提案と評価

規制緩和、世代継承

5)都市計画区域マスタープラン

市町村担当者協議

美波町由岐湾地区

人口1487人、676世帯

津波脅威下、地域継承、事前復興

沿岸集落地域における共同型土地利用システム

1)集落地域参与分析

自主防災組織

事前復興計画

震災前過疎防止

2)災害対応言説 復興調査

3)意識調査

防災まちづくり意識

4)協働型土地利用システム

新開プロジェクト支援

本調査のグループは、都市・地域計画を専門とする研究者からなっている。条件不利地域の継承はどうあるべきか、津波防災は、沿岸都市の新たな都市像の見直しをもたらすのか? 今世紀、日本が迎える南海トラフの巨大地震の脅威に対して、安心できる住まい、次世代に住んでほしいと思える都市がどうあるべきか? その一端を土地利用のあり方という視点から提案したいと考えている。

津波災害への不安から、沿岸部の若者に住宅取得や土地を継ぐ意欲の低下が見られています。既存居住者が住居を移転させることは、経済的にも生活継続上も負担が大きく、さらに地域の持続性や防災力も低下します。都市圏でも若者たちが内陸部に住む傾向があり、コンパクトシティなど新世代の生活の維持に好ましい状況とは言えません。このプロジェクトでは、都市計画上のゾーニングや規制といった政策的視点と、生活の核となる親族の暮らしの両面から、これから住宅を取得する世代が安全な地域に「近居」し、持続的に防災力を高められる都市、地域の住まい方の提案を目指しました。

徳島東部都市計画地域で津波リスクが住宅の新築数、地価、賃貸家賃に与える影響を分析するとともに、南海トラフ巨大地震の津波浸水域に住んでいる転居予定者や転居者へ意識調査を実施し、住宅立地に求める要素を解析。これから人が住むと予測される地域を推定するため、住宅立地ポテンシャルを調べました。また、徳島都市圏の新築者への意識調査をもとに転居先を選ぶ市街化シミュレーション法を作成。政策の違いが都市の市街化に与える影響を比較推計できるようになりました。

さらに、南海トラフ巨大地震に備えて徳島県が設定している津波災害警戒区域(イエローゾーン)で津波被害を最小限に抑え、災害に強い都市の形成を図りつつ、少子高齢化の進行に対応したコンパクトな市街地形成に向けた土地利用モデルを提案。徳島県や関係する市、町と協力し、土地利用モデルの実現に向けて取り組んでいます。

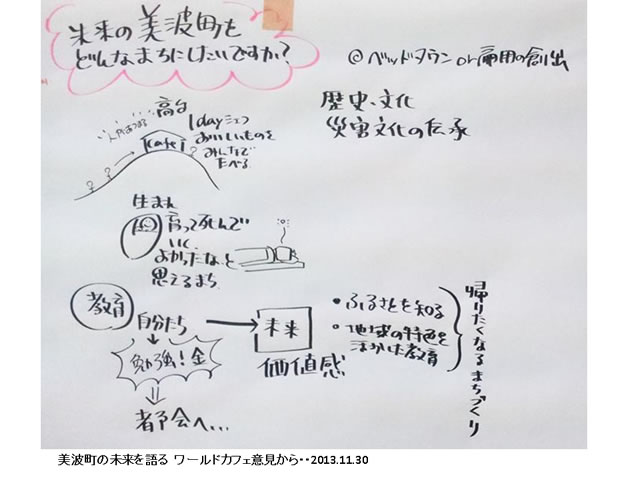

徳島県美波町の沿岸集落である由岐湾内地区で、地域の助け合いを維持しながら、津波リスクを低減させる取り組みに協力しています。南海トラフ巨大地震が発生すると、最大で12.3mの津波に襲われると想定された由岐湾内地区では、地域の将来を担う若者世帯が安全・安心な住宅を求めて地域外に転出するようになり、過疎化に拍車かかる“震災前過疎”が起こっています。

その対策として、次世代が世帯分離の際に、同地区の高台に住まいを設けて暮らす協働型土地利用計画を策定。候補地を絞り込み、開発プランを練り上げ、住宅・住宅地のコンペティションを実施。22チームからアイディアが提出されました。また、今はその地域に住まず、離れて暮らしている子どもなどにも、人や地域とのつながりを確認するT型集落点検を実施し、地域でプロジェクト推進の気運が高まっています。

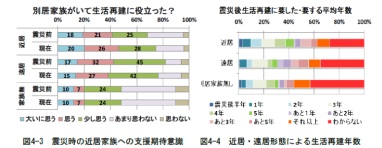

車や電車などで30分以内の「近居」に家族が住んでいるケースは多く、人々に望まれている家族形態として根付いています。全国と津波脅威がある徳島都市圏、徳島県美波町、和歌山県串本町で近居の実態を調べ、南海トラフ巨大地震で津波浸水が予想される住民の意識調査から、リスク分散型近居近居は災害時の支援期待や生活再建への寄与、地域継承の視点、家族つきあいの負担感から望ましい居住形態と推察できました。

また、東日本大震災で実際の被災者調査から、災害で自宅に住めなくなったとしても津波災害を免れた家族が近居にあると支援を受けたという実感は大きくなり、生活再建までの時間の短縮につながることを明らかにしました。

徳島県美波町の由岐湾内地区の協働型土地利用は、自主防災会が主催して進めてきましたが、計画の実施主体が決まっていません。この計画に町も関わっていますが、実現には予算確保や優先的な措置が不可欠です。また、この事業を先進地域のモデル事業として実施できたとしても、他地域からの要請があったときの対応にも課題が残ります。

今後、民間開発に向けた調査や政策形成が必要になります。