筋トレ肉が地球を救う?!の巻/竹内昌治さん(東京大学)

ぽかぽか陽気につられて散歩する猫田。途中で人混みに遭遇すると、そこにいたのはワンだった。ワンの手には「ステーキ ステキ♡」の手作りうちわ。ワンにはアイドルの推しがいるらしく、その出待ちをしているところだった。「推しってどんなやつなの?」と聞く猫田に、興奮気味のワンは「すごいマッチョでね、型に流し込んでから積み重ねる、筋トレする努力家なの!!」と謎の答え・・・。積み重なったムキムキの犬アイドルを想像する猫田だったが、推しが登場してびっくり。「培養ステーキマン」と名乗る、牛から取り出した細胞で作り込んだ筋肉を持つ培養肉だった。そして、地球を救う可能性を秘めた肉だそう。

培養ステーキマンはいったいどうやって作られ、どう地球を救うのか?推しとファンのコール&レスポンスで、培養ステーキ肉の研究を紹介。

研究者名:竹内 昌治(東京大学 大学院情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻 教授)

アフタートーク「ワンの部屋」(With猫田)

★ゲスト★培養ステーキマン

培養肉界の筋肉アイドル。培養肉とは、動物の細胞を採取して増やし、体外で肉として成形したもの。培養ステーキマンも培養肉の一種だが、増やした細胞をおにぎりのように丸めるのではなく、細胞同士を融合させて筋線維を形成し、牛肉が持つ肉の構造を人工的に作り上げようとしている。牛肉に近づけることで味や食感を再現しようとする技術には、大変な難しさを伴うが、苦労を感じさせないアイドルらしい爽やかさと、努力により勝ち取ったムキムキの筋肉で、ファンの心をわしづかみにしている。

ワン:培養ステーキマン、今日は来てくれてありがとう!そばに寄ってみると、筋肉の大きさがさらに感じられるわね。もう、カッコいい~♡

猫田:ワンさん、ステーキマンのファンとは言え、愛が暴走してますけど・・。

培養ステーキマン(以下、ステーキ):ワンさん、ありがとう!日々の筋トレの成果が出ているんだね。

~肉を大きくする方法、それは筋トレ!~

ワン:ステーキマンは本物の牛肉に近い筋肉を再現している肉。その肉を大きく、そして分厚くすることでステーキ肉になることを目指しているのよね。そのための方法が、筋トレ。

ステーキ:そうなんだ。細胞で作り込んだ筋肉組織ではあるけど、電気刺激をかけると筋肉がちゃんと収縮するんだよ。人間はダンベルを持ち上げて筋肉を鍛えるよね。それと同じように、収縮でおもりを引き上げることで、筋肉を大きくしようとしているんだ。

猫田:培養肉でも筋肉っていじめると大きくなるんだな。筋肉は裏切らない!

ステーキ:おもりを引き上げる筋トレ方法は、僕をプロデュースする東京大学 竹内昌治さんの研究室にいる筋トレ好きな学生さんの発案なんだ。筋トレと言えば、おもりでしょ!と。他にも新たな筋トレ方法が開発されるだろうし、人が筋トレの時にプロテインを飲むみたいに、僕に合った栄養が見つかれば、もっと効率的に筋肉が大きくなっていくはずだよ。

~自由な細胞を並べる秘策、それは型~

ワン:筋トレしてまで大きくなろうなんて、努力家な肉ね!それにしても、髪の毛の10分の1ほどの細胞たちを制御して筋線維を作って、目に見える塊肉にまでする、その過程には大変な苦労が伴うはず。

ステーキ:よく分かってくれているね。実はそこも大変なんだ。筋肉は線のように一方向に揃ったまっすぐな筋線維が束になっているのだけど、細胞がそうした筋線維を作るには、左右にいる細胞とだけ融合する必要があるんだ。でも細胞は、性質上、ただ単に置いておくと上下左右どこの細胞とも融合してしまう。

猫田:なんて自由気ままなやつらだ。

ワン:あら、よく言うわね。

ステーキ:その性質をうまくコントロールするために、竹内さんたちは、細い溝のある型を作ったんだ。細い道に入るとみんな一列に並んじゃうでしょ?

猫田:確かに。さすがの猫田も、細い通路では前の人に合わせて自然と列に並びます。

ステーキ:そんな感じで、細胞たちも細い溝に流しこまれると一列になって、左右に並んだ細胞とだけ融合することになるんだ。

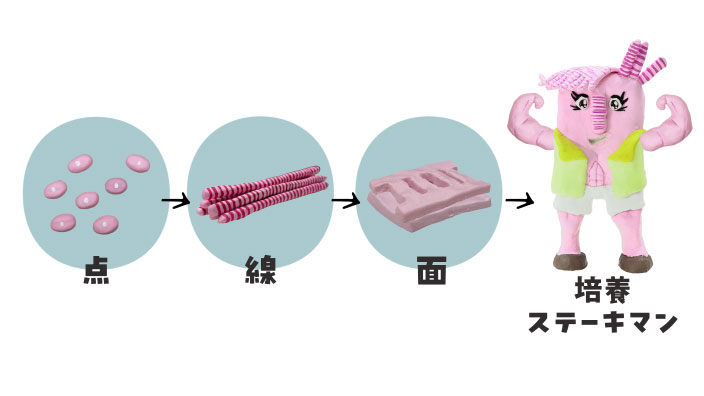

~「点」と「線」と「面」の組み合わせで、3次元構造を作る~

ステーキ:竹内さんは機械工学の研究者なんだけど、そこでのものづくりでは、「点」と「線」と「面」の部品の組み合わせで3次元の構造を作れると考えるんだ。僕の場合は、

・細胞たちが「点」

・細胞たちをコラーゲンの液体に混ぜて型に流し込み、細胞を一方向に融合させて筋線維の「線」を作る

・筋繊維の入ったコラーゲンの「面」ができあがり、それを積み重ねて塊肉を作る

という段階を経てできあがるんだ。

猫田:機械工学のものづくりの考え方が、細胞を材料にして肉を作ることにも応用できちゃうなんて、びっくりだ。

ステーキ:僕は今、5.5cm×4cm×1.5cmのサイズ。これでも大きくなったけど、竹内さんは、僕の研究を厳しめに言うと、10段階の1段階目だと言っているよ。さらに研究を積み重ねて、高みを目指していくんだ。

~培養肉は、課題解決の可能性を秘めている~

ワン:もう、困難な道を前向きに乗り越えようとするあなたの姿に涙が出そう。どうぞお体には気をつけてね。でもステーキマンをはじめとする培養肉には、私たちが抱える課題を解決する期待がかかっているのよね。

ステーキ:そうなんだ。近い将来、人口増加の影響で、タンパク質の供給危機が起ころうとしているんだ。そのときの新しい選択肢のひとつとして、培養肉が考えられるよ。培養肉は畜産に比べて環境負荷が少ないし、畜産だと出荷まで2年ほどかかるけど、培養肉であれば1~2ヶ月でできてしまう。しかも地産地消できるから、その点でも環境負荷が少ないんだ。

ワン:地産地消でほしい分だけ肉を作ることができれば、無駄に動物の命をいただくこともなくなるから、動物福祉の点でもとてもいいわね。それから、食の安全保障の観点でも利点があるのよね。

ステーキ:そう、日本の飼料自給率は25%程度。ほとんどを輸入に頼っているよね。

猫田:もし餌の値段が高くなったり、輸入できなくなったりしたら・・・。肉を食べられなくなるなんてこともあるのか・・・?

ワン:そうなの、そんなことにも念のために備えられる点でも培養肉は利点が大きいわ。

ステーキ:それと、家畜と人間に共通する感染症があるけど、それを抑えるために家畜には抗生物質が与えられている。一方で、培養肉は無菌状態で作るから、抗生物質が必要ないんだ。

ワン:薬剤耐性菌とのいたちごっこもなくなるかもしれないわね。いろんな利点があるわね。

~培養肉を知ってもらおう~

ステーキ:ありがとう。僕はワンさんたちには知ってもらっているけど、まだまだ駆け出し。培養肉について、もっと知ってもらわないといけないんだ。僕が分厚いステーキ肉になれたとしても、一方で食べる文化がないと培養肉が浸透していかない。僕は食品レベルの安全なもので作られるけど、まだまだ皆さんにその情報が届いていないし、培養肉の利点とか、いろいろなことをもっと知ってもらって、市場に出たときには手に取ってもらえるように、伝える活動をしていかなきゃって思っているよ。

ワン:そうね、ステーキマンがどんなもので、その作り方や解決する課題のことを正しく理解してもらえると、受け止めてもらいやすくなるかもしれないわね。

ステーキ:そう、みんなにもっと知ってもらえるように活動を続けていくよ。

~好奇心を原動力に、研究を進める竹内昌治さん~

ステーキ:体内と同じ組織を体外でつくるのってとっても難しくて、研究者にとっては大きなゴールなんだ。竹内さんは、僕の研究を通して、どうやったら体外でも組織をつくることができるのか知りたい、見てみたい、という思いで研究を進めているよ。いつかジュージューと焼けるステーキ肉を食べられる日を夢見ているんだ。

ワン:知りたいという気持ちが、竹内さんを研究に駆り立てているのね。私も一緒に美味しいステーキ肉を食べられる日が楽しみだわ。

猫田:ワンはステーキマンのファンであり、ステーキマンを食べることも楽しみにしているのか・・・。複雑・・・。

ワン:まあ、細かいことはいいとして。それにしても、培養ステーキマンがいろんな困難を乗り越えて、分厚いステーキ肉を目指して、さらなる努力を重ねていることには頭が下がるわ。でも、みんなの前に出るときはいつも爽やか、影の努力を見せない!あなたは正真正銘のアイドルよ!

ステーキ:いつかみんなにおいしい肉を届けて、笑顔になってもらいたい!それが僕の願いさ!

ワン:キャー!ステーキステキー♡♡♡

東京大学 竹内昌治研究室 Science Portal『遂に「ごちそうさま!」食べられる素材で培養肉作製 東大と日清HD』 竹内昌治・日比野愛子(2022)「培養肉とは何か?」岩波ブックレット JST未来社会創造事業

アドバイザー:村松 秀(近畿大学 総合社会学部 教授)、早岡 英介(羽衣国際大学 現代社会学部 教授)