1.研究総括

胡桃坂 仁志(クルミザカ ヒトシ) 52歳

(東京大学 定量生命科学研究所 教授)

<略歴>

| 平成元年 | 東京薬科大学 薬学部 衛生薬学科 卒業 |

| 平成3年 | 東京薬科大学 大学院薬学研究科 博士前期課程修了 |

| 平成7年 | 埼玉大学 大学院理工学研究科 博士後期課程修了 博士(学術) |

| 平成7年 | 理化学研究所 奨励研究員 |

| 平成7年 | 米国国立衛生研究所(NIH) 博士研究員 |

| 平成9年 | 理化学研究所 研究員 |

| 平成15年 | 早稲田大学 理工学部 助教授 |

| 平成16年 | 早稲田大学 理工学術院 助教授 |

| 平成19年 | 早稲田大学 理工学術院 准教授 |

| 平成20年 | 早稲田大学 理工学術院 教授 |

| 平成30年~現在 | 東京大学 定量生命科学研究所 教授 |

この間

| 平成20年~現在 | 横浜市立大学 客員教授 |

| 平成25年~平成29年 | 基礎生物学研究所 運営委員 |

| 平成25年~平成30年 | 新学術領域研究「動的クロマチン構造と機能」 領域代表 |

| 平成28年~平成28年 | 京都大学 客員教授 |

| 平成30年~令和元年 | 早稲田大学 客員教授 |

| 平成30年~現在 | 早稲田大学 名誉教授 |

| 平成31年~現在 | 国立遺伝学研究所 運営委員 |

<受賞>

| 平成28年 | 日本生化学会 第24回 JB論文賞 |

| 平成30年 | 日本生化学会 第26回 JB論文賞 |

| 平成30年 | 日本生化学会 第13回 柿内三郎記念賞 |

2.研究領域名

クロマチンアトラス

3.戦略目標

ゲノムスケールのDNA合成及びその機能発現技術の確立と物質生産や医療の技術シーズの創出

4.研究領域「クロマチンアトラス」の概要

本研究領域では、遺伝情報の本体であるゲノムDNAがどのように細胞核内に収納されているのか、その構造と機能を解き明かすことで、真核生物がDNAを利用する仕組みについて新たな概念を創出することを目指します。

ヒトを含めた真核生物において、ゲノムDNAはたんぱく質が結合した「クロマチン」と呼ばれる分子複合体として折りたたまれて細胞核内に収納され、ゲノムDNAの転写、複製、修復、組み換えといった機能は、クロマチンの適切な折りたたみ構造によって制御されています。クロマチン構造の破綻は、がん、遺伝子疾患、生活習慣病、精神疾患、不妊などの疾病を引き起こす可能性があると考えられています。

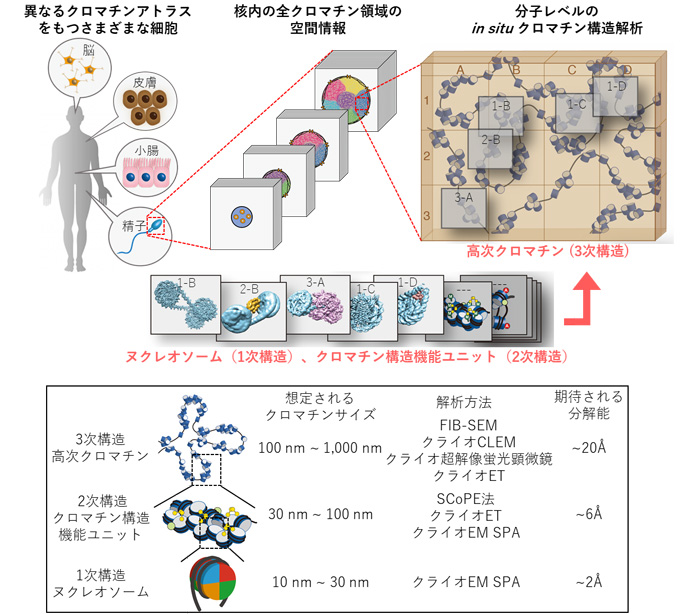

このような背景の下、本研究領域では、クロマチンの折りたたみ構造地図を「クロマチンアトラス」と定義し、近年著しい技術革新を遂げているクライオ電子顕微鏡技術注)を中心に据えて、その構造と機能の相関性を網羅的に解明することを目指します。研究総括が際立って実績を挙げてきたクロマチン再構成・構造解析系によるクロマチンのダイナミックな変動プロセスの研究を発展させ、構造解析を中心に有機合成化学・生体表現型解析を行うグループと連携したアプローチによって展開します。

具体的には(1)スライスした細胞核を用いたin situクロマチン解析、(2)細胞核から調製したクロマチン構造機能ユニットの同定と構造解析、(3)再構成クロマチンの高分解能構造と機能の解析を通じて、クロマチンを構成する基盤構造を包括的に解明し、さらに、クロマチンアトラスを高分解能で再構築することで、クロマチンの機能を明らかにします。

本研究領域を通じて、クロマチンアトラスの理解が進めば、「DNA配列の理解」を中心とした生物学から、「クロマチン構造によるゲノムDNA制御の理解」へと生物学のパラダイムシフトが起こり、新しい生命科学研究の潮流が生まれ、例えばクロマチン構造の異常が原因となるさまざまな疾病に対して、その発症メカニズムの解明や治療法開発のために重要な知見が得られることが期待されます。

- 注)クライオ電子顕微鏡技術

- 原子分解能で構造を解明するために使用する手法。試料をガラス質(非晶質)の氷で凍結水和することで、超微細構造を元の状態のまま保持して観察することができ、結晶試料を作製できないクロマチンなどの構造も詳細に調べられます。

5.研究総括および研究領域の選定理由

研究領域「クロマチンアトラス」は、近年著しい技術革新を遂げているクライオ電子顕微鏡技術を中心に据え、クロマチン高次構造が細胞機能の根幹であると捉え、細胞核内の空間情報を含むクロマチン高次構造状態の可視化により、真核生物が遺伝情報を利用するための新概念を見いだそうとする挑戦的な課題である。

クライオ電子顕微鏡技術を駆使してクロマチンの階層的な折りたたみ構造を解き明かし、その基盤構造の観察・マッピングを通して、「クロマチンアトラス」を作成し、DNA塩基配列に依存しないクロマチン構造による特異な生命機能の発現とその機構解明を目指すとともに、クライオ電子顕微鏡技術のさらなる発展に向けた技術開発も目指している。クロマチンアトラスの作成は現在のトレンドであり、本研究領域を日本において今まさに取り組むことで世界をリードすることが期待され、また、その実現により、任意の機能を備えるクロマチン構造機能ユニットを設計しゲノム改変技術に応用できれば、疾患原因の解明・治療戦略への貢献といった医療応用が実現されることから、極めて大きな波及効果が期待できる。

本研究領域は、「DNA塩基配列に依存しない遺伝情報の制御」という新概念を見いだそうとするものであり、戦略目標「ゲノムスケールのDNA合成及びその機能発現技術の確立と物質生産や医療の技術シーズの創出」に資するものと期待される。

胡桃坂 仁志 氏はクロマチン機能研究の世界における第一人者として、エピゲノム・クロマチン構造-機能解析の研究分野を牽引し、これまでに充分な実績を挙げてきた研究者である。また、科学研究費補助金(新学術領域研究)の領域代表をはじめ、複数の研究においてリーダーを務め、多くの若手研究者育成の実績を持つ。さらに、若手研究者へのクライオ電子顕微鏡技術教育についての熱意と計画性を持ったリーダーとしても評価できる。

これらの実績と独創的・挑戦的な研究構想から、胡桃坂 仁志 氏は研究総括としてふさわしいと認められる。

1.研究総括

深津 武馬(フカツ タケマ) 53歳

(産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 首席研究員)

<略歴>

| 平成元年 | 東京大学 理学部 動物学教室 卒業 |

| 平成5年 | 東京大学 大学院理学系研究科 博士課程修了 博士(理学) |

| 平成6年 | 日本学術振興会 特別研究員(PD) |

| 平成7年 | 通商産業省 工業技術院 生命工学工業技術研究所 生物反応工学部 研究員 |

| 平成13年 | 産業技術総合研究所 生物遺伝子資源研究部門 主任研究員 |

| 平成16年 | 産業技術総合研究所 生物機能工学研究部門 研究グループ長 |

| 平成25年~現在 | 産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 首席研究員 |

この間

| 平成15年~平成23年 | 筑波大学 大学院生命環境科学研究科 准教授(連携大学院) |

| 平成17年~平成22年 | 東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻 教授(客員) |

| 平成23年~現在 | 筑波大学 大学院生命環境科学系 教授(連携大学院) |

| 平成25年~現在 | 東京大学 大学院理学系研究科 生物科学専攻 教授(兼任) |

<受賞>

| 平成14年 | 日本進化学会 研究奨励賞 |

| 平成16年 | 日本動物学会 奨励賞 |

| 平成19年 | 日本学術振興会賞 |

| 平成20年 | 産業技術総合研究所 理事長賞 |

| 平成22年 | 日本動物学会賞 |

| 平成23年 | 日本応用動物昆虫学会賞 |

| 平成26年 | 日本進化学会賞 |

| 平成26年 | 木村資生記念学術賞 |

<副研究総括>

福田 真嗣(フクダ シンジ)

(慶應義塾大学 先端生命科学研究所 特任教授)

古澤 力(フルサワ チカラ)

(理化学研究所 生命機能科学研究センター チームリーダー)

2.研究領域名

共生進化機構

3.戦略目標

ゲノムスケールのDNA合成及びその機能発現技術の確立と物質生産や医療の技術シーズの創出

細胞外微粒子により惹起される生体応答の機序解明と制御

4.研究領域「共生進化機構」の概要

生物界において微生物との共生関係は普遍的に見られ、重要な生物機能を担っており、基礎のみならず、応用的にも大きな注目を集めています。近年では、ヒトの腸内共生微生物叢が健康や疾病に重要な関わりを持つという報告が相次いでおり、「マイクロバイオーム」として医学分野で重要な概念になりつつあります。しかし、高度な共生関係の大部分は実験的に扱いにくい非モデル生物において見られるため、その成立過程や機能の解明にアプローチすることが難しく、重要ではあるが未探索の研究分野となっています。

このような背景の下、本研究領域では、共生研究分野における課題となっていた、共生微生物の遺伝子操作や機能解析を行うにあたっての共生進化過程のゲノム縮小によってもたらされる難培養性を克服するとともに、「共生進化の現場を人工的に創出し、その進化プロセスおよび機構を解明」することを目指します。

具体的には、研究総括が独自に確立した昆虫-大腸菌人工共生系を用いた大規模進化実験、および難培養性の共生細菌の遺伝子操作や全ゲノムクローニングを可能にする新規技術の開発を突破口として、共生進化の過程および機構に関する具体的な理解を飛躍的に進展させることを目指します。さらに無菌マウス腸内に昆虫共生進化大腸菌を移植して、相互進化実験系にも展開することで、無脊椎動物(昆虫)から脊椎動物(マウス、ヒト)に至る腸内共生機構の共通性を見いだし、共生という生命現象に関する本質的な理解を提示します。

本研究領域を通じて、昆虫と大腸菌の腸内共生過程および機構を詳細に明らかにすることで、共生システムの解明につながる他、昆虫から哺乳類に至る腸内共生機構の共通性や特異性を同定できれば、腸内細菌叢の制御を通じて医療や健康維持といった広範囲な応用が見込まれます。また、難培養性細菌における全ゲノムのクローニング、改変、機能発現などの新規技術体系の開発を実現すれば、微生物遺伝子資源の利用範囲拡大に貢献でき、物質生産、創薬、微生物機能利用などの広範な分野で新たな社会的・経済的価値の創出が期待されます。

5.研究総括および研究領域の選定理由

研究領域「共生進化機構」は、宿主と微生物との共生関係という、生物界において普遍的で重要な機能について、その成立過程や機能を解明しようとするものである。このため、人工共生系を用いた進化実験と共生細菌ゲノムの改変技術や理論解析を融合して研究を進め、進化を実験的に再現することで進化のプロセスそのものの追跡を目指す。人工共生系では共生細菌のモデルとして大腸菌を、宿主のモデルとしてはカメムシやマウスといった異なる生物種を用いることで、共生という生命現象について、昆虫から哺乳類までを俯瞰した普遍的な理解を目指す独創的かつ挑戦的な取り組みであり、世界的にも類似の取り組みはなく、日本が世界をリードするためにも今まさに取り組むべき課題である。その波及効果は、利用可能な生物遺伝資源の開拓、さらに腸内細菌叢制御による医療や健康維持への貢献まで、広範囲にわたることが期待される。

本研究領域では、共生によってゲノムスケールが小さくなった難培養性共生細菌が宿主にどのような機能を与えるか、また、宿主と共生細菌がどのように物質のやり取りを行うかなどについても実験的な解明を目指す。これらの研究は共生関係により生まれる機能や特性を操作、改良する新規技術の開発につながり、戦略目標「ゲノムスケールのDNA合成及びその機能発現技術の確立と物質生産や医療の技術シーズの創出」および「細胞外微粒子により惹起される生体応答の機序解明と制御」に資するものと期待される。

深津 武馬 氏は、共生が宿主生物の機能や環境適応に与える影響の研究に優れた実績があり、共生生物学において世界を先導する研究者である。特に近年、昆虫において本来の共生細菌を大腸菌に置換することにより、種々の操作実験や分子遺伝学的手法の適用を可能とする「昆虫-大腸菌人工共生系」を独自に開発している。また、共生の真髄を追求する情熱的な研究者として若手研究者を率いている。このことより、広範な研究分野を持つ本研究領域においても、強力なリーダーシップを発揮すると期待され、これらの実績と独創的・挑戦的な研究構想から、同氏は研究総括としてふさわしいと認められる。

福田 真嗣 氏は、マウスやヒトの腸内細菌叢に関する基礎研究において優れた業績を持ち、それを基にしたベンチャー企業のメタジェン社を設立し自ら代表取締役を務めるなど、基礎研究から応用研究、社会実装に至るまで、一気通貫に行える世界的にも稀有な研究者であり、本研究領域で得られる成果のマウス・ヒトへの応用において最適な人材であると考えられる。また、これまでに科学研究費補助金基盤研究や新学術領域公募研究などの研究代表者を複数回務め、多くの若手研究者を輩出するなど人材育成においても十分な能力を発揮しており、リーダーとしての資質という観点からも副研究総括としてふさわしいと認められる。

古澤 力 氏は、物理学を背景に、大腸菌実験進化やロボティクス、大規模情報解析に卓越した能力を持つことから、本研究領域を深津氏と共同で推進するための最適な人材である。古澤氏自身が理化学研究所のチームリーダーを務め、これまでにも多くの若手研究者を輩出するなど人材育成においても十分な能力を発揮しており、リーダーとしての資質という観点からも副研究総括としてふさわしいと認められる。

1.研究総括

前田 理(マエダ サトシ) 40歳

(北海道大学 化学反応創成研究拠点 拠点長/北海道大学 大学院理学研究院 教授)

<略歴>

| 平成14年 | 東北大学 理学部 化学科 卒業 |

| 平成16年 | 日本学術振興会 特別研究員DC1 |

| 平成19年 | 東北大学 大学院理学研究科 博士課程修了 博士(理学) |

| 平成19年 | 日本学術振興会 特別研究員PD |

| 平成22年 | 京都大学 白眉プロジェクト 特定助教 |

| 平成24年 | 北海道大学 大学院理学研究院 助教 |

| 平成26年 | 京都大学 元素戦略研究拠点 特定准教授 |

| 平成26年 | 北海道大学 大学院理学研究院 准教授 |

| 平成29年 | 京都大学 元素戦略研究拠点 特定教授 |

| 平成29年 | 物質・材料研究機構 招聘主席研究員 |

| 平成29年 | 北海道大学 大学院理学研究院 教授 |

| 平成30年~現在 | 北海道大学 化学反応創成研究拠点 拠点長 |

この間

| 平成26年~令和2年 | 科学技術振興機構 CREST「新機能創出を目指した分子技術の構築」研究領域 研究代表者 |

<受賞>

| 平成22年 | 京都大学 白眉研究者 |

| 平成24年 | 第6回 PCCP Prize |

| 平成25年 | 日本化学会 進歩賞 |

| 平成26年 | 科学技術への顕著な貢献2014(ナイスステップな研究者) |

| 平成27年 | Banyu Chemist Award(BCA) 2015 |

| 平成27年 | Thieme Chemistry Journals Award 2016 |

| 平成27年 | 日本学術振興会賞 |

| 平成28年 | 北海道大学 研究総長賞奨励賞 |

| 平成28年 | Merck-Banyu Lectureship Award (MBLA) 2015 |

| 平成28年 | 平成28年度 分子科学研究奨励森野基金 |

| 平成29年 | 北海道大学 研究総長賞奨励賞 |

| 平成30年 | 北海道大学 教育研究総長表彰 |

| 平成31年 | WATOC 2019 Dirac Medal |

<副研究総括>

岩田 覚(イワタ サトル)

(東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授)

2.研究領域名

化学反応創成知能

3.戦略目標

数理科学と情報科学の連携・融合による情報活用基盤の創出と社会への展開

実験とデータ科学等の融合による革新的材料開発手法の構築

4.研究領域「化学反応創成知能」の概要

新しい化学反応の発見により、さまざまな材料や医薬品などが生み出されてきました。中には、その発見が人類の生活を一変した例も多数存在します。しかし、これまでの化学反応の開発は実験的な試行錯誤と偶然による発見に依拠しており、さまざまな化合物をさまざまな条件で混ぜてみることの繰り返しによって進められてきました。これは、非常に限られた場合を除いて、化学反応の主役となる「原子の動きの全貌」を予測することが困難であったためです。

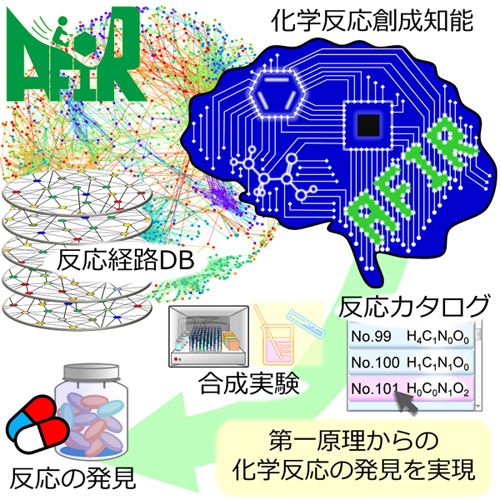

このような背景の下、本研究領域では、研究総括が世界に先駆けて開発した反応経路自動探索技術(AFIR法)と、副研究総括が際立って実績を挙げてきた組合せ最適化技術を基盤とし、量子化学計算、情報科学、さらにはマテリアルズ・インフォマティクスの技術を統合することで、化学反応における「原子の動きの全貌」を予測し、有用な未知の化学反応を次々に提案する「化学反応創成知能」を創出します。

具体的には、AFIR法を用い、さまざまな反応物や触媒の組み合わせに対して「反応経路ネットワーク」を計算し、得られる反応経路データベースから目的物合成に適した化学反応を迅速に設計・提案するシステムを構築します。このとき、目的生成物の収率が最大となる反応物の組み合わせを導くために、組合せ最適化技術を活用します。また、反応経路ネットワークから反応性を支配する因子を抽出し、分子構造との相関を学習させることで、反応性を言い当てられる機械を創出します。これにより、既存の実験データを参照せずに、第一原理に基づいてゼロから化学反応を予測することが可能になると期待されます。

また、「化学反応創成知能」は実験的には検出できない超微量な副生物の存在まで明らかにできるため、そこから未知の化学反応が発見される期待もあります。さらに、合成ロボットへの「化学反応創成知能」の実装を試み、目的とする物質を生成するのに最適な化学反応を発見するスピードを大幅に加速することを目指します。

本研究領域を通じて、「化学反応創成知能」を創出することにより、例えば現時点で合成が難しい分子を容易に生成することが可能になり、当該分子を構成要素とする医薬品、デバイス、材料などを圧倒的安価で製造できるようになると期待されます。研究開始当初は、試薬を混ぜるだけのワンポット合成を主な対象としますが、それに留まらず、材料探索や触媒開発などへの展開も視野に入れて研究を進めます。

5.研究総括および研究領域の選定理由

研究領域「化学反応創成知能」は、研究総括である前田 理 氏が開発してきた反応経路自動探索技術(AFIR法)と副研究総括である岩田 覚 氏が持つ組合せ最適化技術を基盤とし、量子化学計算技術と情報科学技術を統合することで、過去に前例のない化学反応を見つけ出し、全く新しいアプローチでの化学反応予測技術の創出に取り組むものである。さらに得られた化学反応予測の実験的な実証および合成ロボットへの搭載にも取り組むことで、化学反応を知能化することも目指している。具体的には、試薬を混ぜるだけのワンポット合成を主な対象とし、(1)まずAFIR法による反応予測における原料分子指向型と目的分子指向型の2種類のアプローチによって、化学組成ごとの反応経路ネットワークを生成し、(2)次に、化学組成の選択を組合せ最適化技術によって行うことで、できるだけ少ない回数の計算と実験から目的とする新反応を見つけ出し、(3)各反応設計において得た反応経路ネットワークはデータベース化し、それを機械学習することで、反応性の要因を理解することに取り組む。

本研究領域において、上記(1)から(3)のような総合的な取り組みを今行うことで、他に類を見ない「知能」を世界に先駆けて生み出すことにつながると期待されるとともに、例えばこれまで高い合成コストがかかっていた分子を容易に生成することが可能になり、当該分子を構成要素とする医薬品、デバイス、材料などを圧倒的安価で製造できるようになることなども考えられる。このように本研究領域は、量子化学や情報科学の分野融合を図りつつ、戦略目標「数理科学と情報科学の連携・融合による情報活用基盤の創出と社会への展開」、「実験とデータ科学等の融合による革新的材料開発手法の構築」に資するものと期待される。

前田 理 氏は、既にCRESTなどでも研究代表者を務めてきた実績があり、2018年度より、北海道大学 WPI化学反応創成研究拠点の拠点長として自身を含めた14名の主任研究者と、総勢50名程度(今後70名から100名程度まで増員予定)からなる拠点のマネジメントを担っている。ERATOにおいても広範な研究分野を持つ本研究領域を強力に推進するリーダーシップを発揮すると十分に期待される。これらの実績と独創的・挑戦的な研究構想から、同氏は研究総括としてふさわしいと認められる。

岩田 覚 氏は、数理工学や離散数学の専門家として海外での受賞歴も多く、組合せ最適化の分野では国内における第一人者である。本研究領域で化学反応における経路予測の知能化を進めるにあたり、前田氏とタッグを組むパートナーとして最適な人材であると考えられる。また、岩田氏自身もCRESTの研究代表者を務めてきた実績があり、リーダーとしての資質という観点からも副研究総括としてふさわしいと認められる。