東京大学 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)の横山 広美 教授を中心とする東京大学、NIRA総合研究開発機構、滋賀大学、名古屋大学のメンバーからなる研究チームは、女子生徒の理系進学が少ない根本的な理由として、2つの点に注目をしました。1つは生徒の大学進学に際し影響が大きい保護者が持つ男女平等度と性役割態度が、理系・文系の大学進学へ賛成または反対する際に、どのように影響する可能性があるかという点です。これを測定するため「平等主義的性役割態度スケール短縮版(SESRA-S)」を用いました。また、理系の中でも分野によって賛成・反対する理由は異なるであろうことから、その理由について調査を行いました。その結果、SESRA-Sのスコアの高く平等度の高い保護者ほど、理系・文系を問わず、どの分野であっても女子生徒の大学進学を支援する一方、スコアの低い保護者ほど、どの分野の進学にも否定的であり、女子生徒は進学全般について支援を得にくいことが示唆されました。また、多くの保護者が理系分野への進学に賛成する理由として「就職に困らないから」を挙げた一方、少数ながら理系分野の進学に反対する保護者は理系分野間で異なる否定的なイメージを持つことが示唆されました。これらの保護者の影響は理系女子が少ない理由を説明する一部ではありますが、性役割態度の強弱や理系分野間での反対理由の違いに着目した研究は新しく、本研究の結果から、保護者の性役割態度の強さや理系への分野間で異なる否定的イメージが、女子生徒の進学の障壁になる可能性が示されました。

本成果は、科学教育の国際的学術誌である「International Journal of Science Education」のオンライン版に2019年10月17日付(日本時間)で公開予定です。

本研究は、科学技術振興機構(JST)のRISTEX「科学技術イノベーション政策のための科学 研究開発プログラム」の2017年度採択プロジェクト「多様なイノベーションを支える女子生徒数物系進学要因分析」(JPMJRX17B3、研究代表者:横山 広美)の支援を受けたものです。

<発表内容>

日本は世界の中でも理系女子割合の低い国として知られています注1)。また同時に、日本のジェンダーギャップ指数は世界的に見て低く、2018年は149ヵ国中110位でした注2)。生徒の大学進学には保護者の影響が大きいことが知られており、Kavli IPMUの横山 広美 教授を中心とする東京大学、NIRA総合研究開発機構、滋賀大学、名古屋大学のメンバーからなる研究チームは、男女のジェンダーギャップ指数の低い日本において、保護者の男女平等度や性役割態度が女子生徒の進路選択に影響する可能性に注目しました。これまで関連の分野ではあまり注目をされていなかった新しい視点です。そこで、インターネット調査会社を通じて、大卒以上の娘および息子(年齢は問わない)を持つ保護者1236名(母親618名、父親618名)を対象に、保護者の男女平等度や性役割態度を、15問の質問群からなる「平等主義的性役割態度スケール短縮版(SESRA-S)」を用いて測定しました。また同時に、一般的に女子生徒が理系・文系の専門分野に進学することを志望した場合に、どの程度賛成するか、また賛成・反対の理由についても調査を行いました。

分析の結果、SESRA-Sのスコアが高い(男女平等で性役割態度の弱い)保護者ほど、理系・文系のどの分野であっても女子生徒が大学で学ぶことに肯定的である一方、スコアの低い(男女不平等で性役割態度の強い)保護者ほど、どの分野であっても女子生徒が大学で学ぶことに否定的であることを明らかにしました。

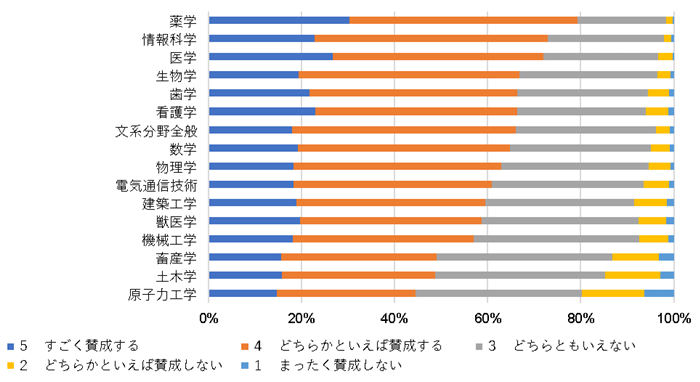

また、どの分野でも、調査対象にした保護者全体の40パーセント以上は、女子生徒が志望すれば進学に「すごく賛成する」「どちらかといえば賛成する」と回答し(図1)、その理由については、理系全般では「就職に困らないから」、文系全般では「女性に向いているから」を選びました。保護者から女子生徒の理系進学先として最も賛成を得た分野は薬学でした(図2)。

さらに、賛成と比較して少数ですが、理系進学を反対した保護者の選んだ理由を調べると、工学系全般では「女性には向いていないから」、獣医学・畜産学・看護学では「重労働だから」、薬学・医学・歯学では「学費が高いから」が選ばれました。情報科学・生物学・数学・物理学では、賛成する保護者が「就職に困らないから」と答えたのに対して、反対をした少数の保護者は「就職があるか分からないから」を選んでいました(図1)。

保護者の影響は理系女子が少ない理由を説明する一部ではありますが、保護者の男女平等度や性役割態度、理系分野間での反対理由の違いに着目した研究は新しく、保護者の性役割態度の強さや理系への分野間で異なる否定的イメージが、女子生徒の進学の障壁になる可能性が示されました。今後、研究グループは、性役割態度をはじめ、女性の理系進学に影響する社会的要因をモデル化し、国際比較を通じて、理系の中でも分野によって異なる女子学生率の低さについて解明していく予定です。

<参考図>

-

分野 賛成 反対 最も多い理由 % (n/総計) 最も多い理由 % (n/総計) STEM分野 情報科学 就職に困らないから 43 (383/901) 就職があるか分からないから 31 (8/26) 生物学 25 (208/826) 51 (22/43) 物理学 23 (181/777) 48 (32/66) 数学 22 (179/800) 43 (26/60) 電気通信技術 39 (291/752) 女性には向いていないから 46 (37/81) 建築工学 36 (263/736) 50 (52/105) 機械工学 33 (234/704) 48 (44/91) 土木工学 31 (189/602) 52 (95/182) 原子力工学 29 (158/550) 33 (80/245) 獣医学 32 (230/726) 重労働だから 33 (31/94) 畜産学 27 (166/606) 45 (73/164) STEM以外の理系 看護学 47 (387/820) 重労働だから 64 (47/74) 薬学 47 (463/980) 学費が高いから 40 (8/20) 医学 40 (352/890) 46 (19/41) 歯学 37 (305/821) 43 (29/68) 文系分野全般 女性に向いているから 28 (231/816) 就職があるか分からないから 48 (23/48) (Credit:Kavli IPMU)

図1 それぞれの分野に賛成・反対する理由

-

(Credit:Kavli IPMU)

図2 「一般的に考えて、女の子が次に挙げる専門分野への大学進学を希望したら、賛成しますか」という質問に対する回答の割合

<用語解説>

- 注1)

- 2015年のOECDのデータによると、「Science, mathematics and computing」における大学学部生レベルの女子生徒の割合は27.60パーセントであり、他国と比べても低い値を示しています。

https://www.oecd.org/gender/data/shareofwomengraduatesbyfieldofeducation.htm

- 注2)

- ジェンダーギャップ指数とは、各国における男女格差を測る指標として世界経済フォーラム(World Economic Forum)が毎年公表しているものです。内閣府男女共同参画委員会のホームページには、日本の順位が149ヵ国中110位だったことが記載されています。

https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2018/201901/201901_04.html

<論文タイトル>

- “Parental egalitarian attitudes towards gender roles affect agreement on girls taking STEM fields at university in Japan”

- 著者名:Yuko Ikkatai, Atsushi Inoue, Kei Kano, Azusa Minamizaki, Euan McKay, Hiromi M Yokoyama

- DOI:10.1080/09500693.2019.1671635

<お問い合わせ先>

-

<研究に関すること>

横山 広美(ヨコヤマ ヒロミ)

東京大学 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構 教授

Tel:0471-36-4941

E-mail:hiromi.yokoyamaipmu.jp

-

<JST事業に関すること>

浅野 光基(アサノ コウキ)

科学技術振興機構 社会技術研究開発センター

Tel:03-5214-0133 Fax:03-5214-0140

E-mail:stipolicyjst.go.jp

-

<報道対応>

東京大学 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構 広報担当(小森 真里奈)

Tel:04-7136-5977

E-mail:pressipmu.jp

科学技術振興機構 広報課

〒102-8666 東京都千代田区四番町5番地3

Tel:03-5214-8404 Fax:03-5214-8432

E-mail:jstkohojst.go.jp