取材レポート

文部科学省 研究公正推進事業 研究公正シンポジウム「新たな研究不正行為への対応と科学の公正性の確保に向けて」報告

講演を通じて、日々変わりゆく研究環境と、近年見られる研究不正行為の状況、科学の公正性の確保に向けた対応について共有され、パネルディスカッションでは研究倫理教育や望ましい研究環境に向けた課題と展望について、研究現場での実情などもまじえて話し合われました。この取材レポートでは講演の主要内容とパネルディスカッションの様子をお知らせします。

来賓挨拶・講演:「公正な研究活動の推進に向けて ~研究倫理教育・研究不正の状況等~」

文部科学省 科学技術・学術政策局 研究環境課 研究公正推進室長 岡村 勝文 氏

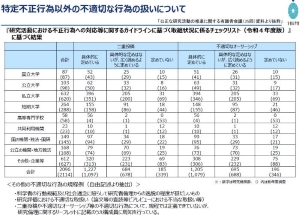

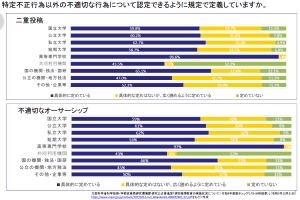

岡村氏は文部科学省の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」の概要を説明された後、同ガイドラインに基づく取組状況について、令和4年度のチェックリストの取りまとめ結果をもとに、各研究機関における研究倫理教育の実施状況や、機関の研究公正に係る規程において、二重投稿や不適切なオーサーシップなど、特定不正行為(捏造、改ざん、盗用)以外の不適切な行為に係る規定の制定状況等について紹介され、多くの研究機関においてそれらが研究不正として取り扱われるようになってきている、と説明されました。

最後に、オープンサイエンスやFAIR原則の進展もあり、国立大学おける研究データポリシーの策定や研究費を受ける際のデータマネジメントプランの提出、その他AIの進展など、従来に加えてよりシステマチックな観点から研究公正にも資するような動向が見られることを紹介され、そうした動向にも留意しながら研究公正の推進に取り組んでいくことを話されました。

講演1:「学問の「公正さ」をどう伝えるか ―大学における研究公正教育の実践と課題―」

筑波大学 生存ダイナミクス研究センター 講師 岡林 浩嗣 氏

岡林氏は筑波大学での研究倫理教育に長年携わられてきた経験を踏まえ、研究倫理教育では「自らの分野の常識を振り返ることと、語りにくいことを話し合うことを体験してもらうことを大事にしている」と話されました。そして、研究活動上で想定されうる具体的なQRP(Questionable Research Practices:疑わしい研究行為)と、研究者・学生にそれらをどう伝えるべきかといった内容について話されました。

研究活動上想定されるQRP(Questionable Research Practices:疑わしい研究行為)

岡林氏は研究活動を4つのステップ(A.計画 B.調査・実験 C.論文作成 D.論文投稿・査読)に分け、各ステップで問題となり得る行為は何かを具体的に想定し、ミスや不注意に基づく「研究不正につながる行動」を防止することが重要であると述べられました。

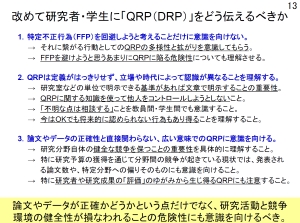

具体的な例として、A)計画段階では他者の研究を意図的に無視すること、他者から聞いた情報を自分のアイデアとして流用する行為、研究費申請における成果の誇張や誤解を誘う記述、B)調査・実験段階では実験手順や機器調整の不徹底やデータ管理不足、C)論文作成段階では不必要な引用やデータやグラフを見易く加工する行為、D)論文投稿段階では複数投稿や査読時の情報漏洩、要請された追加実験の結果が都合良く出るような操作などを挙げられました。これらの問題となりうる行為は研究不正として告発されにくいものの、研究の健全性・信頼性を損ねる可能性があることを強調されました。分野ごとの特性を理解し、不注意や意図的な不正を防止しながら、公正な研究活動を心がける必要があると説明されました。そしてQRPの存在やその性質を認識共有すること、単に不適切な行為ではなく有害な行為(Detrimental research practices, DRP)として認識し、研究者間での継続的な議論が必要であるとされました。

また、研究者や学生にQRP/DRPを伝えるにあたり、捏造・改ざん・盗用(FFP)を回避しようとすることだけに意識を向けることにより逆にQRPに陥る危険性に触れられ、QRPの多様性と広がりを意識してもらうとともに、データの正確性だけでなく、研究活動と競争環境の健全性が損なわれることの危険性に意識を向けるべきことを話されました。

最後に研究倫理教育の現状と今後の課題、目標等について、研究倫理教育の実施状況、大学院生向け教育、教員向け研究倫理教育(FD)の3つに分けて検討されました。

まず、研究倫理教育の実施状況として、e-learningの普及により研究倫理教育自体は制度として広く一般化している一方、双方向型の討議は不十分な面があり、深い理解に繋がりにくい点が課題であると述べられました。次に、大学院生向け教育では、具体的な研究活動をイメージできるグループ討議的な教育が重要視されるものの、多人数への対応が難しい点が課題であり、さらに、社会的責任への意識や意思決定能力を育成する機会が必要であると話されました。最後に、教員向け研究倫理教育(FD)では、忙しい教員が参加しやすい仕組みや、討議形式の研修を通じた協調性や自己批判的思考を育むことが求められており、教育と研究におけるバランスの取れたリーダーシップ育成が期待されている、とまとめられました。

講演2:「特定不正行為以外の問題にどう対応するか 二重投稿、オーサーシップ、査読偽装を中心に」

大阪大学 全学教育推進機構 教授 中村 征樹 氏

中村氏はこれまで文部科学省の公正な研究活動の推進に関する有識者会議委員などのほか、科学技術と社会の関係について幅広く研究や実践に携わってこられ、日本医療研究開発機構(AMED)やJSTの研究公正に関する研究プロジェクトを推進されてきました。講演では研究活動における特定不正行為以外の問題として、主に二重投稿と不適切なオーサーシップを取り上げられ、これらが研究機関の規定においてどのように扱われているかをR4年度の文部科学省のチェックリスト分析結果を用いて示されました。この2つの行為に対して不正として認定できるよう具体的な定めのある、もしくは、具体的な定めはないが広く読み取れるよう定めている研究機関が大部分を占めるのに対し、現状では定めていない大学・機関も一定数あると話されました。

具体的な事例として、プロシーディング論文と同じ内容を正規の論文として投稿した論文が二重投稿として認定され掲載取消しとなった事例などを紹介されたあと、二重投稿・二重出版などに関連した投稿規定の例を紹介されました。学協会や研究分野により違いがあることから、論文を投稿する際には所属する学協会の投稿規定を確認することが重要であると述べられました。また、2022年に学協会に対し実施したアンケート結果を紹介され、過去5年間に学会論文誌で問題になった事案として、二重投稿の件数が突出して多いことも示されました。

オーサーシップについて

オーサーシップについて、問題となる行為として著者としての資格がないにもかかわらず論文著者となる「ギフト・オーサーシップ」や著者としての資格がありながら論文著者とならない「ゴースト・オーサーシップ」などを説明されました。そして学術誌出版団体等で組織される、COPE(Committee on Publication Ethics: 出版倫理(規範)委員会)による「オーサーシップの問題を防止するためのベスト・プラクティス」を紹介され、オーサーシップの問題を回避するためには、「CRediT」等を利用して具体的な寄与を明確にすることや、オーサーシップと謝辞の基準について最初に共同研究者間で合意を作っておくことなどが重要であると話されました。

まとめとして、各機関の役割について、『それぞれがなにができるのか、するべきなのか』を再考されました。

- 大学・研究機関: 研究倫理の関連規定・指針の整備、研究倫理に関する効果的な教育の実施。加えて、機関内における研究公正の現状を的確に把握し、不正行為が発生しないような環境整備を行う。

- 行政組織:ガイドラインの周知・徹底。不正調査が適切に行われているかの確認。国内外の体制・取組等の調査・公表などを通して、研究機関の規程・体制整備を支援する

- 学協会: 関連規定・ルールの明確化、分野に即した教育・啓発。さらに、他の学協会と連携する。

- 資金配分機関: 研究倫理に関する教育の義務化を踏まえ、研究倫理教材・受講機会の提供・充実を図る。研究不正が発生した場合に適切な措置をおこなう。

講演3:「研究不正対応から一歩踏み出して研究の質向上へ なぜメタデータが大切なのか」

国際医療福祉大学 大学院医学研究科 公衆衛生学専攻 教授 飯室 聡 氏

飯室氏は、研究支援の立場で、また自身も循環器内科の研究者として、多くの臨床試験におけるプロジェクト管理およびデータ管理に従事されており、「データの信頼性」の概念および方法論の構築を主要な研究テーマとされています。本講演では、研究不正防止の観点に加え、研究の質向上を目指すために必要な研究データの管理について、自身の経験や事例を交えながら講演を展開されました。

飯室氏は、研究における「疑わしい研究行為:QRP」について、「QRPには限りなく捏造・改ざん・盗用(FFP)に近いものから、限りなく責任ある研究行為(RCR)に近いものまで存在し、『QRPとはこういうものだ』と一律に定義するのは非常に難しい」と述べられました。特にベテラン研究者が過去の経験や慣習から「良かれと思って行ってしまう行為」がQRPに該当することもある点を指摘されました。このような背景を踏まえ、研究倫理教育のあり方について再考する必要性を強調されました。そのうえで、多くの研究者は意図的に不正をしようとは考えていないという前提に立ちながら、「FFPをしないようにしましょう」「QRPをしないようにしましょう」と表面的に呼びかけるだけでは不十分であり、FFP/QRPをどのようにコントロールするかといった考え方が重要であると語られました。

飯室氏は「不正のトライアングル理論」を用いて、不正行為が「動機」「機会」「正当化」の3要素で成立することを説明しました。これらの3要素のうち「動機」と「正当化」に対しては研究倫理教育を通じて働きかけ、「機会」に関してはデータ管理によるコントロールが必要であると述べました。これらの取り組みは、研究倫理教育と研究品質管理活動が車の両輪として機能することで初めて効果を発揮し、研究公正が実現すると説明されました。

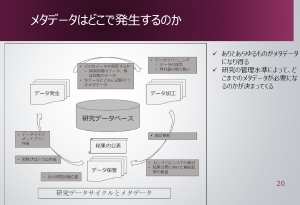

メタデータとは、データ生成や加工の履歴、外れ値処理の詳細、データの取り扱い規定などを含む情報であり、これが研究の透明性を支える鍵となることを具体例を交えながら説明されました。また、ラボにおいて研究プロセスを明確化し、標準化とシステム化を進めることがRCR実現の第一歩となります。さらに、大学・研究機関は研究基盤を整備することも重要な役割であり、組織全体として公正な研究環境を支える仕組みを構築することが求められます、と述べられました。(『「責任ある研究活動」を実現するための研究データ管理の考え方』より)

パネルディスカッション:

パネルディスカッションでは、札野氏より話題提供ののち講演に登壇した岡村氏、岡林氏、中村氏、飯室氏が参加してディスカッションや参加者からの質疑が行われました。●話題提供:「諸外国における研究公正推進の取り組み」

早稲田大学 大学総合研究センター 教授 札野 順 氏

札野氏は、科学技術振興機構(JST)及び日本学術振興会(JSPS) 研究公正アドバイザー、公正研究推進協会(APRIN) 評議員、等を兼任されています。また、JSPS「科学の健全な発展のために」改訂委員会 委員長を務められています。

札野氏は講演において、米国における研究公正教育にかかる変遷として、狭義の「研究公正」から「責任ある研究活動(RCR)」の推進へと広がり、また「研究者」個人への教育から「研究組織」・「研究コミュニティ」の環境整備に焦点が移りつつあることについて述べられました。また、欧州での同様の取組についても紹介されました。

公正な研究活動に向けた教育の現状と課題について触れ、研究公正教育が付加的なものとして捉えられがちな現状に鑑み、「研究者が積極的に研究公正教育に参加できるように、動機付け、報奨しよう」とされ、次のような提案をされました。まず、研究公正教育に参加した研究者や、研究公正へのコミットメントを示した研究者に対し、昇進や評価の場で報奨する。また、研究公正教育の目的と価値を明確に伝える。研究公正教育を単に何をすべきかを伝える場とするのではなく、研究不正を防ぐだけではなく、研究を改善する方法を考える機会として位置づけるべき、と強調されました。さらに、必要であれば研究行為に関する既存の必須研修に研究公正研修を統合し、研究行為の中に自然に組み込まれる形で提供することも提案されました。加えて、研究倫理教育責任者のリーダーシップへの期待や、研究公正を担う専門人材の不足についても指摘されました。

ディスカッション

登壇者によるディスカッションでは、研究機関で研究公正の取組を実践する立場や、研究者、学術コミュニティ、行政、配分機関等の視点から、研究倫理教育や公正な研究活動の推進に関する現況と課題を再確認しました。さらに、研究環境や研究不正の範囲についても変化していく状況を踏まえつつ、より望ましい研究のあり方に向けて問題意識を深める議論が展開され、非常に意義深い内容となりました。アンケート:参加者からアンケートにて多くの好意的な意見が寄せられました。「非常にわかりやすかったことと研究室運営者側の負担を勘案した提案も非常に好感が持てました。」「教科書的な話題から一歩踏み込んだ最近のトピックであり、判りやすかった。」「小規模な大学でも研究公正教育の重要性を高めたいと思う。」といったコメントがありました。

2023年度文部科学省 研究公正推進事業 研究公正シンポジウムの取材レポート

一覧へ戻る

Updated on :