取材レポート

研究公正シンポジウム「各研究分野から研究公正の課題を考える」報告

ひとくちに研究倫理と言っても、分野により研究の作法や慣習は様々です。各大学や機関で実効性のある公正な研究活動を推進するには、各研究分野の特性を踏まえた取組が必要となります。

2021年11月26日に科学技術振興機構が主催した研究公正シンポジウム「各研究分野から研究公正の課題を考える」では、3つの研究分野の研究者の方からその分野に特徴的な研究公正活動の課題を挙げていただきました。パネルディスカッションでは、講演内容をもとに注目すべき話題を複数取り上げて議論しました

講演

講演1: 人文社会科学系

最初に人文社会科学系の研究不正の特徴や研究公正活動の取組における課題について、井野瀬 久美惠氏(甲南大学文学部 教授)が、「研究倫理をめぐる温度差 ―「自分事」として捉えるために」と題して以下の内容で講演を行いました。

「人文社会科学系の研究不正の特徴は、盗用の比率が特に高いことです。盗用では無知・無自覚・無意識による悪意のないケースが多いですが、中には引用ミスですまない深刻なケースもあります。ねつ造・改ざん・盗用という特定不正行為(FFP)だけでなく、二重投稿・自己盗用、オーサーシップ、不誠実な研究指導、利益相反といった疑わしい研究行為(QRP)を含めて、人文社会科学系でも研究不正の実態も不正に対する認識も多様化しています。」

井野瀬氏は冒頭に研究倫理に対する意識の差を挙げ、その上で、無自覚の盗用の多い原因について次のように述べました。

「人文社会科学系の中には、個人で研究・執筆を行い、一論文ではなく数本の論文をまとめて加筆修正した単行本が評価される分野が多いのですが、その場合、共同研究者や査読者から指摘を受ける機会がほとんどないため、研究不正に気付く契機が持ちにくく、公刊後に告発を受けて初めて研究不正に気付くことがあります。また近年、人文社会科学系では「自己盗用」が指摘されることが多くなっていますが、これは人文社会科学系における『紀要論文』の位置づけが原因の一つだと考えられます。人文社会科学系の紀要論文は、後日一冊にまとめるための試行錯誤の場でもあり、引用のしかた一つとっても脇が甘い可能性は否めません。それが、現在、紀要論文のデジタル化が進み、公開されたことで不正が発覚するケースや、より広い読者を持つ学術誌に掲載されることで紀要論文の自己盗用が問題視されるケースが増えています。*」

*「文部科学省の予算の配分又は措置により行われる研究活動において不正行為が認定された事案(一覧)」文部科学省のウェブサイト)

近年、各研究機関では盗用対策としてチェックツールの導入が進んでいます。これについて井野瀬氏は以下のような説明を行いました。

「盗用への対策として、近年、多くの大学が剽窃チェックツールを活用しています。しかし、適切な引用も検出されるため、結局は教員が自分自身の目でチェックする必要があります。さらに『訳し戻し』(バックトランスレーション、back translation)**と呼ばれる方法で、翻訳機能を悪用することで剽窃チェックツールをかいくぐる裏技も出てきています。剽窃チェックツールは有用ですが、それで問題解決するわけではありません。教育を通じた研究公正マインドの底上げが必要です。」

**他人の英語論文を別の言語に自動翻訳したのち、再び英語に訳し戻す手法

加えて井野瀬氏は、今後扱うべき課題をいくつか挙げ、その一つとして「研究スキル売買」の存在を挙げました。

「研究スキル売買とは、分野を問わず、データ、研究指導など論文作成プロセスの様々な部分を有償・匿名で代行するサービスのことで、能力偽装やデータのトレーサビリティー、オーサーシップ等に関連した研究不正につながりかねないため、社会問題化されつつあります。」

もう一つ、井野瀬氏は、今考えるべき課題としていくつかの「温度差」を挙げ、昨年度の文科省委託調査結果***をもとに、以下の問題に触れました。

- 文系・理系等の分野の差、研究機関の規模の違い等の差、指導する側とされる側の差、自己評価と他者評価の差など、研究不正や研究倫理をめぐっては様々な温度差や認識差があること。

- 研究者の研究不正に関する相談先が同年代や上位の研究者がほとんどであり、設置が義務化されている研究機関の「相談窓口」は期待したほど利用されていないこと。

- 人文社会科学系では「利益相反」「共同研究」についての教育が他分野に比べ不足していること。

そして井野瀬氏は、今後は研究公正のための個人の取組を研究機関側が評価する仕組みや研究機関間での連携が必要となると提案して、報告を終えました。

*** 2020年度文部科学省委託調査『我が国の研究倫理教育等に関する実態調査・分析業務 報告書』2021年3月(未来工学研究所)

講演2: ライフサイエンス系

ライフサイエンス系については田中 智之氏(京都薬科大学病態薬科学系薬理学分野 教授)が、「ライフサイエンス領域における研究公正の課題」と題して、最初に、ライフサイエンス系分野における研究不正の特徴と、研究不正を見いだす仕組みとして出版後査読について説明しました。その上で、研究不正の実際の件数規模について言及し、以下の内容で講演を行いました。

「海外のいくつかの調査結果*から考えると、ライフサイエンス系の研究不正は、発覚した件数より実際はかなり多い可能性があります。研究不正の背景に、過度な競争性にある研究環境が関係しているのではないかと考えています。」

*Bik, E., Casadevall, A., Fang, F. C. mBio, 2016, / Brainard, J. & You, J. Science, 2018 / de Vrieze, J. Science, 2021 参照

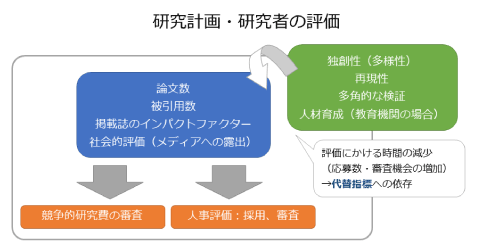

「研究環境の問題には研究評価が密接に関係します。本来、研究評価は研究の独自性や再現性、人材育成などを丁寧に見て行われるものです。しかし、近年、研究費に占める競争的資金の比率が急増したため、審査件数も合わせて増加しました。このような状況で評価や審査を行うため、IF値や論文数など数値で示されるタイプの指標が顕著に活用されるようになりました。評価における数値指標(メトリクス)への依存が高まると、研究者側には、研究資金を獲得するために、研究の中身の向上はもちろんのこと、メトリクス用の数値も上げなければならないと考えてしまう力が働きます。そのような中、FFPやQRPを行えば、結果的に高い数値を得ることができてしまいます。また、最近話題となっているハゲタカ出版(捕食出版)やPaper Mill(論文工場)なども、メトリクスを高めたいという需要を満たす仕組みとなってしまっています。」

田中氏はライフサイエンス系の研究の問題として、再現性の低さを挙げました。

「もともと動物実験など、再現が難しい実験は確かに存在しますが、それだけでなく、統計的手法の誤り、実験手法の不十分な記録状況、生データの非開示、ずさんな研究指導等が再現性を低くしています。」

田中氏は再現性の問題のある事象の例として、Decline Effect*を挙げました。

「ある遺伝子と疾患の強い相関を示す論文がIFの高い学術誌に掲載され、その後の追試を通じて最終的にはそうした相関性はないか、あるいは極めて弱いことが分かったケースがありました**。インパクトのある結果が十分な検証がないままIFの高い学術誌に掲載されたために、重要性の低い課題に多くの研究者の時間が奪われてしまったことになります。これは研究不正とは言えませんが、再現性が軽視されることで起こる問題と言えるでしょう。」

** Munafò, M. R. et al., Mol. Psychiatry, 2007, / Brembs, B. et al., Front. Human Neurosci., 2013

また、田中氏はライフサイエンス系に特有の問題のひとつとして、医学部では医師との兼務として研究活動が実施されることが多いこと、学部のカリキュラムでは研究の訓練を積む機会が少ないことや、権威主義が比較的強い文化といった問題点を指摘しました。

最後に田中氏は、「研究公正を維持する上で重要な価値観は誠実さである」こと、「知的好奇心や疾患の治療法を見つけるなどの「研究者の原点」を思い出してもらう仕掛けをつくっていくことが必要」だと述べました。

講演3: 理工系

講演の3つ目は、佐々木 孝彦氏(東北大学金属材料研究所 副所長・教授/総長特別補佐(研究倫理担当))が、「理工系分野での公正な研究活動推進のためには-特質を理解したアプローチ-」と題して以下の内容で講演を行いました。

「理工系の特徴として、研究不正の件数がライフサイエンス等の他分野と比べて少なく、研究不正内容から理工系の特徴を見出しにくい状況があります。理学では、目的が真理の探究であり、物事は非効率であっても最後に達成できればよく、形式や権威にこだわらずに議論を行う文化があり、スタンダード化を嫌う傾向にあります。対して工学では、目的が人類の幸福であり、物事は効率的に達成すべきであり、教育を施す側・受ける側の意識やルールについて作る側・守る側の意識があり、スタンダード化を求める傾向にあります。理学と工学では以上のような研究意識の違いがあるため、それぞれに合わせた研究倫理教育を行うことが必要です。」

佐々木氏は(理工系以外も含めた)研究不正予防へのアプローチについて研究不正をトップダウン型、ボトムアップ型、妄想型の3つに分類し、考えを述べました。

「トップダウン型は、研究室主宰者(PI)が名声と栄誉を求めて、自説に合った成果を出そうと確信犯的に行うもので、研究不正防止のアプローチとしては、PIが責任と役割を理解し、コンプライアンスを守っていただく形になります。ボトムアップ型は、若手研究者が、業績が出せないとポジションを取れないなど、やむにやまれない状況で研究不正を行うものです。踏み留まるためには、インテグリティ、誠実性、研究者としての在り方を訴えていく研究倫理教育のアプローチが効果的です。そのほかに優秀な若手研究者による妄想型の研究不正もあり、これに対しては、本人に研究不正の自覚がないため、効果のある研究倫理教育は難しいと思います。」

しかし、シニアのPIにコンプライアンスを教育するのは常に難問だとも感じるそうです。

「理学では、研究不正が起こりにくいためか、研究倫理教育への関心は低いと言えます。従って青臭いですが、原理・原則論を常に訴えるやり方が有効で、そのためにも理学研究を理解する人物が話し、研究者と研究倫理についてリアリティーを共有することが重要です。一方、工学では、研究倫理教育をする・受ける文化ができており、利益相反を含め研究不正への感受性が高いと言えます。そこで、工学の分野特性とキャリアステージを理解する人物が研究倫理教育の制度設計をするアプローチが有効と思います。」

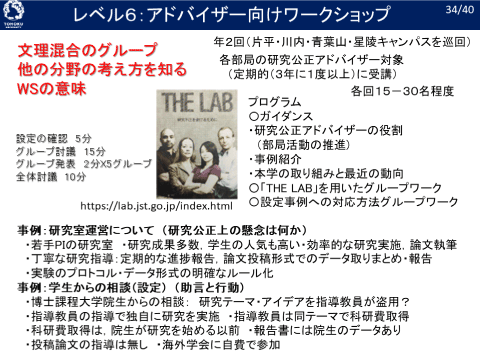

加えて佐々木氏は、ご自身の所属する東北大学の取組事例を紹介しました。

「東北大学では本部と各部局(学部)が連携し、各部局単位で分野に合わせた研究倫理教育のプログラムを組んでいるので、実例として紹介します。新入生から教授まで6段階に分けて研究倫理教育を実施しています。例えば、「研究公正アドバイザー」段階の教員向けに本部がワークショップを実施するほか、博士課程学生向けに「研究倫理と誠実性」をテーマとした授業などを行っています。その様子は、東北大学研究推進部研究コンプライアンス推進室のウェブサイト*で見ることができます。」

* http://www.bureau.tohoku.ac.jp/kenkyo/fb/index.html

パネルディスカッション

講演に続き、科学技術振興機構社会技術研究開発センター長/大阪大学COデザインセンター 特任教授の小林 傳司氏をモデレータとし、講演者3名をパネリストとしてパネルディスカッションが行われました。

各研究分野の特徴例~二重投稿~

パネルディスカッションでは、まず各研究分野における研究不正の特徴を振り返り、分野ごとの違いが議論されました。例えば「二重投稿」という言葉一つについても、各研究分野によって異なっていることが確認されました。

- 人文社会科学系では、他分野ほどの競争的環境になく、複数雑誌に同時に投稿するというよりは、過去に書いた自分の論文記述がきちんと引用紹介されておらず、自己盗用が問題になっていること。

- ライフサイエンス系では、英文誌の原著論文と同じ内容を和文誌で出し、両方を業績としてカウントするケースが問題として指摘されるようになってきたこと。

- 理工系では、著者が投稿規定をよく確認せずに、英文の原著論文誌と同一内容で、工学系の和文の原著論文誌にも投稿してしまい、二重投稿となってしまう場合があること。

技術革新が影響する近年の研究不正動向

モデレータの小林氏は、井野瀬氏が講演でふれたバックトランスレーションを取り上げ、各分野の技術革新についてパネリストに聞きました。

田中氏からは、ライフサイエンス系においては、近年の画像編集ソフトの性能向上により改ざんが起こっていることが報告されました。佐々木氏からは、東北大学ではソフトの開発元等を講師に「画像不正と問われないための画像処理」に関するセミナーを開催し効果的であったことが紹介されました。

特定不正行為以外の課題~研究スキル売買~

参加者から研究スキル売買について質問があり、講師らは研究スキル売買について以下の指摘をしました。

- 後進を育成することが評価されないことなどから、研究者によっては上司からの必要な教育・支援を得られない状況が背景にあること。

- かつての研究は個人プレーが通例であったものの、現在の多くの研究は大規模化・分業化し、多くの研究支援者を必要とするものに変化していること。そのため、リソースのない研究者がアウトソーシングに頼らざるを得ないこと。

- スキルを提供する側も、研究職や研究資金に恵まれず、本来の場でスキルを発揮できていない可能性があること。

- スキルの提供範囲や方法について今後議論を十分に積み重ねる必要があること。

研究分野共通の話題~研究評価と研究環境~

小林氏は研究不正を誘発する要因の一つとして、田中氏が講演で指摘した競争的な研究環境と数値指標の偏重が与える影響について改めて取り上げました。「近年、数値指標の一人歩きが世界でも問題視されるようになり、反省的議論や宣言が出されています。わが国では、日本学術会議がこれらの宣言を資料として和訳し、評価の在り方について議論を重ねた成果を、提言として今回のシンポジウムの前日に公表しました*。この提言も資料として活用し、適切な研究評価を行うことで研究不正の防止に繋げてほしい。」と述べ、提言を紹介しました。

*提 言 「学術の振興に寄与する研究評価を目指して-望ましい研究評価に向けた課題と展望-」令和3年(2021年)11月25日日本学術会議 科学者委員会研究評価分科会(PDF: 3562KB)

相談窓口の人材

井野瀬氏の講演では、各大学・機関に設置された研究不正の「相談窓口」が、必ずしも主な相談先になっていなかったという調査結果が報告されました。パネルディスカッションでモデレーターの小林氏に、その理由を聞かれた井野瀬氏は、「相談者は、自分の相談内容を代表窓口の人に説明しても理解されないと思っているのではないだろうか。自分の専門領域を持ち、かつ相談内容を十分に理解し、それを関連部署にもつなげていけるようなスペシャリストを窓口に置くべきではないか。」と答えました。

また佐々木氏は「東北大学では、全学を代表した相談窓口よりも、各部局の相談窓口の方が活用されています。相談者の近くで同じような研究をしている先生が任を担い、研究不正だけでなく生活状況やハラスメントまでも含めた相談窓口を置き、ワンストップで必要な部署につなげてゆくという形が良いのではないか」と述べました。

井野瀬氏は、研究公正を扱う人材について、海外では既に様々な立場・権限で研究公正の専門家が配置されていることに対して、日本として研究倫理の相談窓口担当者について一定の「資格」を設けることによって質を担保するための検討が進められていることを紹介しました。

シニア問題と人材育成

小林氏は、佐々木氏の講演における、PIなどシニア層によるトップダウン型の不正と、若手によるボトムアップ型の不正に対するそれぞれの研究倫理教育のアプローチについて、再度取り上げ、佐々木氏に質問しました。

佐々木氏は以下の内容を回答しました。

「シニア人材はこれまで培ってきた考え方を変えるのは難しい傾向にありますが、コンプライアンスを知識として知っていただくことで抑止力となります。一方、学生や若い研究者は、研究倫理教育を受けて自分を見つめ直す意欲があり、教育の効果が非常に期待できるので、今後に期待できると思います。東北大学では各部局の研究公正アドバイザーを担っているシニア教員を対象としたワークショップも企画しています。分野の違いから意見が衝突することもありますが、シニア教員同士により、本音ベースの活発な議論が行われています。」

小林氏は、東北大学の取組について、シニアにとって得難い経験をする機会として評価しました。

また、シニア教員の研究倫理教育について井野瀬氏は以下のように述べました。

「研究倫理に関心の低いシニア教員についての問題は、研究者であると同時に教育者でもあるため、学生への教育指導を通じて誤った認識を後進へ再生産してしまうところにあります。これを逆手に取り、シニア教員に対して、教育者としての側面を持つことを強調し、学生を世界で通用する研究倫理意識を持つように育てていこう、と伝えることで、シニアの先生方は研究倫理について熱心になってくれます。」

シンポジウムの最後に小林氏は、講演で紹介された大学院生の言葉を引用し*、性急に結論を求めるのではなく絶えず考え、議論をすることへの期待を述べ、約600名が参加した本日のシンポジウムを終了しました。

*「結論の無いディスカッションだったが、これをよしとするならこれでもよい」

- 当日の講演に関する資料やQ&A集は研究公正シンポジウムウェブサイトに掲載しています。