取材レポート

経営倫理実践研究センター(BERC)・金沢工業大学科学技術応用倫理研究所(KIT) ジョイントプロジェクト「これからの科学技術者倫理研究 ~社会が必要とする課題への取組み~」レポート

本セミナーは計4回開催を予定しており、第1回にあたる今回は、始めに、東京工業大学の札野教授が技術者倫理について、続いて、慶應大学の梅津光弘准教授が経営倫理について、各々の倫理の足跡について日米の状況を比較しながら紹介しました。

注1)「経営倫理」とは、Business ethicsの訳で「企業倫理」と訳されることもあるが、以下、本レポートでは「経営倫理」と表記。

日米における技術者倫理のあゆみ

米国では1950年代頃よりライフサイエンス分野や環境分野を中心に、科学技術が急速に進展し、それに伴って倫理的な問題も生じるようになり、1970年代頃から生命倫理や環境倫理の関心が高まります。

技術者倫理は、1970年代後半頃から米国科学財団(National Science Foundation; NSF)の支援を受けて学問分野として確立します。そして、1986年のチャレンジャー号爆発事故やチェルノブイリ原発事故を契機として、米国内での技術者倫理の関心も急速に高まりました。

一方、その頃の日本では、まだ技術者倫理に関心を向ける人はほとんどいなかったそうです。しかしながら、1995年のオーム真理教地下鉄サリン事件や高速増殖原型炉もんじゅのナトリウム漏洩事故をきっかけに、日本国内でも技術者倫理に対する関心が高まっていきました。そして、同年に開催されたAPEC(Asia-Pacific Economic Cooperation)において、技術者の国際登録が議題となり、自国の技術者が海外でも技術者として認められ活動するためには、ワシントン協定(Washington Accord)へ国として加盟することが要件となります。加盟するためには、自国の技術者教育が国際的な実質的同等性を持つことを担保する認定機関とその認定基準が必須でした注2)。そこで、その認定機関として一般社団法人日本技術者教育認定機構(JABEE)が1999年に設立され、技術者の教育プログラムの認定基準が定められました。この教育プログラムには技術者倫理も含まれていたため、国内において技術者倫理の認知度が高まったそうです。なお、日本は2005年にワシントン協定へ加盟しました。

注2)一般社団法人日本技術者教育認定機構(JABEE)HPを参考。

技術者倫理の今後進むべき方向 -志向倫理に基づく倫理プログラム-

このように技術者倫理教育を実施する制度が確立されましたが、技術者が関与する不正は後を絶たない状況が続きます。札野氏は「不正を行ってはならない」という倫理(予防倫理)は不正防止のためには重要であるが、一方で、不正をしないであろう、多くの技術者にとってどのように行動すべきかの倫理(志向倫理)も必要であると説きました。技術者にとって、社会の安全や健康の他に、福利に貢献することが重要であり、福利への貢献によって技術者自身もまた「よく生きる(well-being)」という幸福感・達成感を得られるという考え方です。組織は「社会の福利に貢献する」という考え(価値)を技術者と共有するための倫理プログラムを構築していく必要があると述べ、札野氏は講演を締めくくりました。

日米における経営倫理のあゆみ

米国では、経営倫理も、科学技術の急速な発展に伴って生じる倫理的な問題にどのように向き合うべきか関心が高まり、1980年代頃から米国内の大学で経営倫理に関する講座が増えていきます。

1980年代半ばに、米国の防衛産業において不正が発覚し、政府から構造的な不正防止対策を求められたことを受けて、1986年、十数社の防衛関連企業が主体となって「DII原則」注3)(Defense Industry Initiative; 防衛産業イニシアチブ)が作成され、この原則に基づいた経営倫理プログラムを各企業が策定し、実践するようになります。

注3)DII原則では、行動規範、構成員教育、内部通報、法令遵守、説明責任、DII参画団体間のベストプラクティスの共有等が定められている。

続いて1991年に、犯罪に対する量刑の基準を定めた「連邦量刑ガイドライン」(United States Organizational Sentencing Guideline)が制定されました。本ガイドラインでは、企業犯罪に対して、当該企業が予め経営倫理プログラムを実施していた場合には、制裁金が大幅に軽減されることから、結果として経営倫理プログラムが普及しました。

一方、1980年代の日本では、経営倫理の認知度は低く、企業は倫理より営利を優先するという風潮だったそうです。しかしながら、経営倫理の概念に賛同した企業十数社の協力を得て、1997年にBERCが発足し、参画企業数は次第に増加していきます(2018年現在164社)。しかしながら、国内企業全体に占める割合としては少なく、企業による不祥事が2000年代に入っても絶えず続きます。

日本で経営倫理を浸透させるために

梅津氏は、日本企業で不正事件が根絶されない要因として、多くの企業の自発的意思ではなく、官主導で経営倫理が導入されたことや、企業の意識として経営倫理を形式的にしか捉えていないことを指摘しました。その上で、企業の技術を一番よく理解している技術者が率先して、社会に貢献することを考え実践することが、社内の経営倫理をリードすることにつながると述べました。

企業のリスク管理体制の新たな在り方

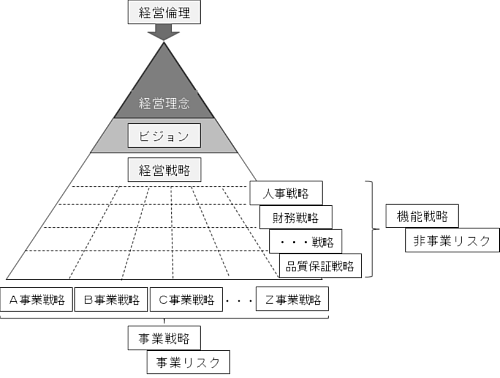

まず、企業のリスク管理の在り方について、通常、企業では、独自の経営理念の元、経営理念を達成するためのビジョンや経営戦略を設定します。経営戦略は、さらに事業単位の戦略(事業戦略)にブレークダウンされます(右図参照)。そして、人事戦略、財務戦略、品質保証戦略といった、事業横断的な戦略(機能戦略)が経営戦略を支えます(同図参照)。経営陣は事業戦略に伴う「事業リスク」については重点的に検討しますが、事業以外のリスク(非事業リスク)については一段軽視されてしまうことも少なくありません。

しかし非事業リスクの中にはガバナンス、内部統制に関するリスクが含まれており、これらのリスクが業績不振や不祥事の要因となることがあります。吉田氏は、これからの企業リスクマネジメントでは、経営理念をリスク管理まで浸透させるために、事業リスクと非事業リスクの両方を一元的に管理し、それらの中から経営上の重要リスクに優先的に対応していくことが必要であるとの考えを示しました。

不正の兆候から不正事実の早期発見へ -不正防止に向けた企業風土の醸成に向けて-

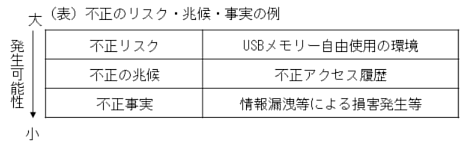

続いて、不正を早期に発見するために、社内にどのような不正のリスクがあるかを明確にすること、およびそれが不正の兆候として表れた場合には、兆候をそのまま放置せずに、不正の事実がないかを速やかに調査することの必要性について述べました。

一般的に内部監査では、不正リスクから不正の兆候までを対象とします。さらに、その先の不正事実の有無を調査する場合には、兆候から不正の手口を割り出し、裏付け証拠の有無を検証するという踏み込んだ内容になりますが、例えば不正事実がある場合、犯人が事実を隠そうとするため、見つけるのは容易ではないそうです。

一般的に内部監査では、不正リスクから不正の兆候までを対象とします。さらに、その先の不正事実の有無を調査する場合には、兆候から不正の手口を割り出し、裏付け証拠の有無を検証するという踏み込んだ内容になりますが、例えば不正事実がある場合、犯人が事実を隠そうとするため、見つけるのは容易ではないそうです。

このように不正事実の有無を調査することは簡単ではありませんが、早期発見・迅速な対応によって、重大な不祥事に発展することを未然に防ぐことができます。さらに、不正事実からその発生要因を探り、再発防止に向けた業務改善へとつなげていくことが大切です。この一連のサイクルを繰り返すことで不正防止に向けた企業文化を生み出し、年数を重ねていくことで、企業文化が企業風土として定着する、という効果が期待されます。

吉田氏は、従来の「不正は起こしてはならない」という考え方から「不正は起こりうる」という考え方に改め、この新たな認識の元で、ガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンスの体制の在り方を構築する必要があると提言しました。

企業の不正をなくすためにどうあるべきか

講演に引き続き、参加者からの質問を元に、講演者との意見交換がなされました。

その中で参加者より「昨今続くメーカーによる品質不正事件について、過剰品質の要求に対して、企業の技術者はなぜこれを断れないのだろうか」という問いが出されました。それに対して、講師から、日本では、組織の一員として、会社のミッションを第一に優先してしまう風潮が一因としてあり、仮にそのミッションと技術者倫理とが相反する場合があったとしても、適切にプロフェッショナルとして技術者個人の倫理規範を浸透させていく必要があると述べられました。また、仕様の基準を満たさない製品であっても、性能上問題ないと考えるのであれば、顧客に事情を説明し同意を得るという手続きを踏んでいれば、価格は下がったとしても不正とはならなかったはずであり、会社の利益を優先するあまりに社員が不法な手続きをせざるを得ない状況は、社会から見ると非常識であるということに企業も社員も気づくべきという指摘がありました。他に、不正が発覚した際には、犯した人を責めるのではなく、不正が起きた真の原因を追及し、再び不正が生じないよう企業として対策を講じていかなければならないという考えが示されました。

本セミナーでは、わが国の不正をなくすために、経営倫理と技術者倫理の統合という新たなアプローチが提示されました。このようなアプローチは、経営倫理を研究機関の倫理、技術者倫理を研究者の倫理に置き換えて考えることで、企業のみならず、広く公正な研究活動の推進にも有用な示唆が得られるものです。今後開催されるセミナーを通じて、新たな提案がなされることが期待されます。