課題情報

課題情報

不正機能の意図性評価に関する方法論整理及び評価ツールの開発

研究開発内容

不正機能の悪用は現実的な脅威となっていますが、不正機能に関する体系的な整理はなされておらず、また、発見された不正機能が悪意を持って埋め込まれたものであるのか、過失によるものであるのか(=意図性)を評価する方法論は確立されていません。これらの方法論を整理し、意図性の評価ができるようになれば、政府調達におけるリスク評価への活用等が期待でき、経済安全保障の観点からも有用性が高いと考えられます。

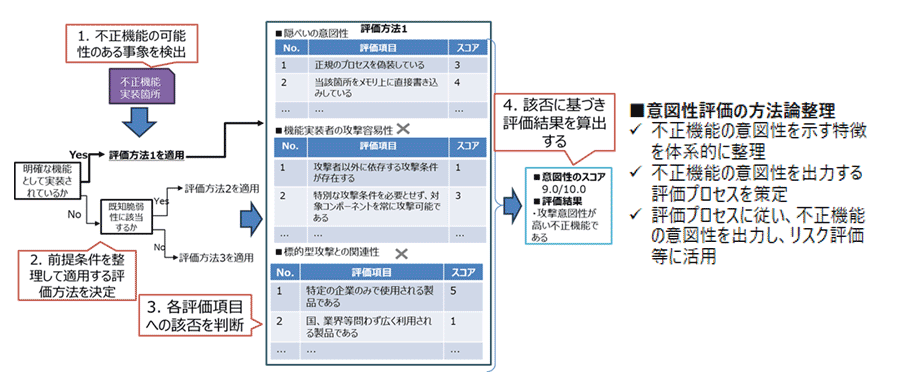

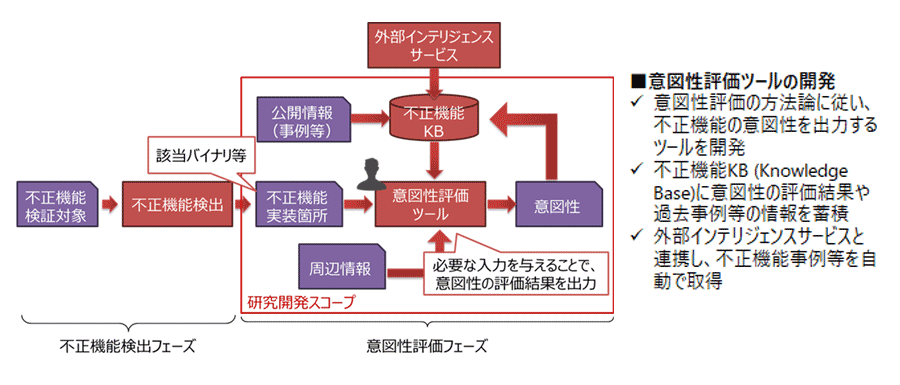

本研究開発では、不正機能事例の調査及び不正機能の体系化・類型化を行った上で、意図性評価の方法論整理および意図性評価ツールの開発を行います。具体的には、不正機能の技術的な特徴や周辺情報等、不正機能の意図性を示す観点を整理し、意図性を評価する方法を開発します。また、意図性評価ツールの開発においては、評価者の入力に従い意図性評価の結果を出力する機能および評価に必要な情報を収集・蓄積・参照可能な機能を開発します。

- (研究開発項目1)事例調査

不正機能の事例を100件以上収集し、各事例の詳細を明らかにします。本研究開発では多様な不正機能事例に基づいた検討が必要である一方、不正機能は事例数が少なく、また、その分析結果に関する公開情報も限定的であるという実状があります。このことから、研究開発の一環として不正機能の事例調査を行い、不正機能の体系化・類型化及び意図性評価の方法論整理に必要な情報を収集・整理することを目指します。

-

(研究開発項目2)不正機能の体系化・類型化

不正機能全体を網羅する分類観点として、不正機能の実装や周辺情報などの観点を含む構造化された観点を整理します。現状、不正機能の分類観点に関する明確なコンセンサスはなく、不正機能全体の体系的な整理がなされていない状況です。本研究開発項目において不正機能の分類観点を整理することで、不正機能全体を体系的に説明できるようにすることを目指します。

- (研究開発項目3)意図性評価の方法論整理

不正機能の意図性を評価する方法論を整理します。現状、不正機能の意図性を評価する方法論は十分に整理されておらず、不正機能の可能性がある事象が検出された場合には、評価者が独自の観点で分析を行っています。本研究開発において、第三者にて妥当性を検証可能な意図性評価の方法論を整理することで、統一された評価基準で客観的に意図性を評価できるようになり、政府調達等におけるリスク評価に活用が期待できます。

- (研究開発項目4)意図性評価ツールの開発

意図性評価を支援するためのツールを開発します。意図性評価を行うためには過去の不正機能事例やその技術的な仕組み等に精通している必要があり、評価者の有する知見に偏りがあると評価結果に属人性が生じます。そこで、評価に必要となる情報(過去の不正機能事例やその意図性評価の結果等)を蓄積・提供する機能を開発して、意図性評価における属人性を低減することを目指します。