課題情報

課題情報

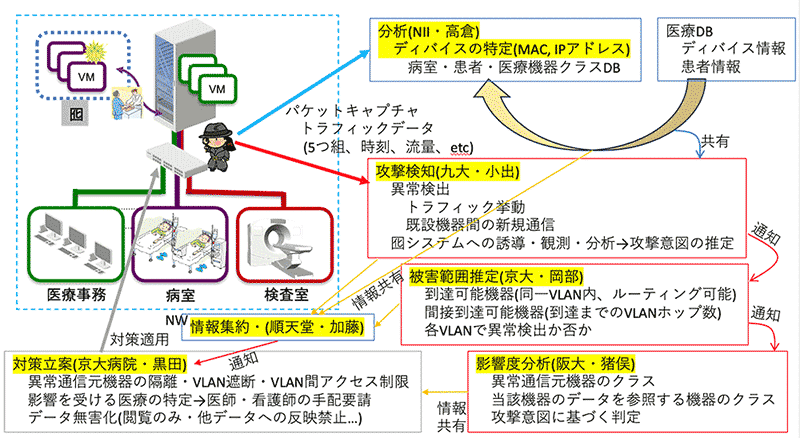

この研究では、サイバー攻撃による被害発生を完全に防ぐのが難しい現実をふまえて、たとえ攻撃を受けたとしても、必要な機能を止めずにサービスを続けられるようにする手法を構築する。特に、基幹インフラや重要インフラなどでインフラをコントロールするシステムが急停止すれば、制御不能による大事故に発展しかねない。この研究が題材例とする医療分野では、サイバー攻撃の影響が医療機器に及んだとしても患者の安全を守るため、必要な機器を即座に止められない。そこで、攻撃による被害を最小限に抑えながら、どの機器を止めるべきかやネットワークを遮断すべきか、代わりの手段があるかなどを自動で判断し、サービス適用を維持する仕組みを開発する。

- (研究開発項目1)医療情報ネットワークにおける重要度の定量化

- (研究開発小項目1-1)医療機器の監視と患者情報を連携する仕組みの構築

医療情報ネットワークのモニタにより、ネットワークの物理・論理トポロジーの変化、医療機器の種別、医療機器間の相互参照状況を判定するシステムを実現する。具体的には、Mirror on Demand機構の改良により、新たな医療機器のネットワーク接続検出から種別推定までを、当該機器の通信開始から10分以内に完了する機構、高クラス医療機器の特定手法、医療機器の設置環境(担当診療科、病室の種別など)の推定手法を開発する。

-

(研究開発小項目1-2)医療情報機器重要度・利用環境推定技術開発

得られた情報の解析により医療機器の重要度を推定し、サイバー攻撃へのインシデント対応案ごとに効果とリスクの予想に合わせてネットワークを動的に制御する技術を実現する。各医療機器の停止、遮断、スタンドアロン運用時における他機器への影響度推定手法により、インシデント対応案ごとに効果とリスクの予想に合わせてネットワークを動的に制御する技術を実現する。

- (研究開発小項目1-1)医療機器の監視と患者情報を連携する仕組みの構築

-

(研究開発項目2)攻撃被害防止と攻撃者の意図把握の両立

- (研究開発小項目2-1)医療情報システムのモデリング

既に調査済の具体的な医療情報システムの調査・分析をもとに医療情報システムの脅威モデリングを進め、モデリングの高度化を行う。(研究開発小項目2-4)に資することができるレベルのものを目標とする。本研究開発は(研究小項目2-2)と互いにフィードバックしながら開発を行う。

-

(研究開発小項目2-2)モデル医療システム

これまでに構築している「モデル医療システム」の基本部分を拡張し、より実際的な「モデル医療システム」を構築する。本研究開発は(研究開発小項目2-1)と互いにフィードバックしながら開発を行う。

-

(研究開発小項目2-3)医療システムに利用可能なMTD

調査で得た知見を活用して模擬する医療システムの基本設計を完了し、医療情報システムに利用可能なMTDの提案・設計・評価までを行う。対象となるMTDは医療機器が持つ通信プロトコルレベルなどの低レイヤからアプリケーションレベルなどの高レイヤなどの複数の異なるMTDの適用を試みる。その際に既存の医療システムの安全性に悪影響を与えないための技術を開発する。

-

(研究開発小項目2-4)攻撃者の意図把握のためのMTD

(研究開発小項目2-3)で開発した医療システムに利用可能なMTDを活用することにより、攻撃の検出を行いハニーネットワークへの自動的な誘導を行うことができるようにする。さらに攻撃者の意図把握のための技術を開発する。具体的には、(研究開発小項目2-3)で開発するMTDに機能追加を行い、目的の把握(第一段階では、特定の情報窃取が目的かそれ以外のばらまき型の攻撃かの判別を行う)からはじめ、最終的には攻撃元推定などより高度な意図把握の技術を開発する。

-

(研究開発小項目2-5)ネットワークセグメントの動的制御の構築

攻撃状況の推定に基づき各ネットワークセグメントへのアクセスを動的に制御する機構、医療サービスへの影響を及ぼさないネットワーク再構成機構を実現する。 病室や病床を単位とするネットワークセグメントの動的構築・運⽤、医療サービスの観点から論理的に等価なネットワークセグメント⽣成、サイバー攻撃の侵⾷を阻⽌するアクセス制御技術の開発により、サイバー攻撃の進行状況に合わせてネットワークを動的に制御する機構を実現する。

- (研究開発小項目2-1)医療情報システムのモデリング

-

(研究開発項目3)アクセス制御と可用性確保

- (研究開発小項目3-1)機器の信頼性やネットワークの安全性を評価する技術の開発とシステムの構築

新たに浮上する脆弱性に対しSBOM等に基づいて医療機器の安全性の判定を行うとともに、機器認証やユーザ認証の状況、参照関係にある医療機器のセキュリティ対策を総合的に分析して、関連するネットワークの安全性を評価する手法を開発する。

-

(研究開発小項目3-2)業務継続に資するように接続を制御するネットワーク制御技術の開発とシステムの構築

医療継続に必要な情報のみを抜き出すための通信先や通信の方向の限定、機器単体または機器が医療継続に必要な役割を果たすために必要な最小の範囲のネットワークの分離を行う手法を実現する。

-

(研究開発小項目3-3)推定された信頼性・安全性とネットワーク制御を組み合わせる技術の構築

3-2で開発した手法の組み合わせを迅速かつ確実に実現する通信制御手法、および、既存のネットワーク機器の設定変更を少なく実現するためのトンネリング通信技術の確立する。

- (研究開発小項目3-1)機器の信頼性やネットワークの安全性を評価する技術の開発とシステムの構築

-

(研究開発項目4)医療情報共有システムセキュリティ

-

(研究開発小項目4-1)障害・攻撃発生時における防御ラインを設定・運用する技術の構築

遮断や切り離しが可能となるチョークポイント(防御ライン)を設定する⼿法、サイバー攻撃による医療情報システム汚損の状況に合わせてネットワークを動的に制御する機構を実現する。クラウド技術を有効活⽤することにより医療継続に必要となる医療情報を汚損することなく閲覧し、被害発⽣医療機関からの書き込みにより医療情報が汚損されてもその影響を無害化する手法を実現する。

-

(研究開発小項目4-2)防御ラインを自動設定する仕組の構築

4-2で構築した技術と研究開発項目1と2で実現する機能を連携させ、チョークポイントを自動で設定し、サイバー攻撃による影響を無害化する手法を実現する。

-

(研究開発小項目4-1)障害・攻撃発生時における防御ラインを設定・運用する技術の構築

-

(研究開発項目5)医療継続を実現する技術要件の確保(模擬医療ネットワークの構築および項目1-4の検証)

研究開発項目(1)〜(4)の機能を実装し単体での性能試験を経て一体型ツールとして完成させ、模擬医療情報ネットワーク上に一体型ツールを実装する。模擬医療情報ネットワーク上に一体型ツールを実装し、国内各所で実施されているサイバー攻撃机上演習(TTX)の場で、模擬医療情報ネットワーク向けに作成した模擬データを用いて、サイバー攻撃封じ込め後の復旧計画を生成が実時間で実行できることを医療情報ネットワークの構築経験を有する事業者や医療従事者と検証する。