海外事例 国家科学技術人材開発院(韓国)

国家プロジェクトを担う科学技術人材の育成

〜「100の能力」の獲得を推進する取組〜

- 01ネットワーキング

- 02表現力

- 03コミュニケーション

- 04チームワーク

- 05リーダーシップ

- 06ティーチング

- 07チームマネジメント

- 08プロジェクトマネジメント

- 09セルフマネジメント

- 10問題解決力

- 11創造力

- 12研究技術・専門知識

- 13汎用技術・知識

- 14グローバル能力

- 15倫理

- 16キャリア開発

本事例は、プログラムフレームワークの上記のコンピテンシーに関連しております。

国家科学技術人材開発院(KIRD)は、科学技術分野の研究者の専門能力の向上に取り組む韓国屈指の機関です。主なターゲットは国内の国公立研究機関の研究者ですが、こうした機関以外を含む若手研究者全般のキャリア開発支援に重点を置く講座やプログラムも提供しています。国内の国公立機関の研究者のために策定された100の能力を土台としたカリキュラムを用意しています。うち65個の能力に関しては、それぞれのキャリアパスやキャリアレベルに応じて必要となる能力を組合せた講座を通じて、KIRDが直接研修を実施しています。KIRDは、研究者1人ひとりのキャリアパスをサポートし、研究者のニーズに合致する研修を行えるようアンケートを行っています。KIRDの研究者育成について、担当者の皆さんに詳しく伺いました。

機関について

KIRD(「キルド」と読みます)は、国家科学技術人材開発院(Korea Institute of Human Resources Development in Science and Technology)[参考1]の略称です。韓国における研究開発の要となることを目指すこの組織は、科学技術分野に関わる人材の専門能力の向上を通じて、国の研究開発投資の効率性を高めるため2007年に設立されました。KIRDの主なターゲットは、国家の研究開発事業で中心的な役割を果たすとみなされる国公立研究機関の研究者です。キャリアの入口に立つ若手研究者向けの研修も実施しており、その割合は講座全体の約20%を占めます。

インタビュイーについて

コ・ウンジョン氏

人材開発局シニアディレクター

人材開発局のトップを務める。

リ・キョンゲ氏

人材ネットワーク部ディレクター

人材ネットワーク部ディレクターとして部の業務を統括。

キム・ギュドン氏

人材教育総務部ディレクター

人材教育総務部ディレクターとして部の業務を統括。KIRDの新人研究者向けプログラムも担当している。

キム・ボギョン氏

人材開発プロジェクト管理部アソシエートリサーチフェロー

研究開発能力の強化と監視プログラムの企画運営を担当。 大学生向け専門能力開発プログラムも担当している。

リ・ユンナ氏

人材ネットワーク部アソシエートリサーチフェロー

人材ネットワーク部の一員として、 KIRDの国際協力マスタープランを含む国際協力を担当。

KIRDの歴史

忠清北道にあるKIRDの施設。世宗にも拠点がある。

2007年、韓国政府は科学技術の発展を非常に重視していました。その実現に向けて何より重要となるのは人材です。そこで、国家の研究開発事業と研究開発投資の成果のいずれにおいても決定的な役割を果たす、国公立研究機関の研究者を教育するために KIRD を設立しました。KIRDは、政府から270億ウォンの資金を得てアンケート調査、コンサルティグ、根拠に基づく実践を促すプログラムを実施し、政府の助成を受けた国内の他の科学技術研究所を対象とした研修も行っています。2020年には、科学技術人材の知識、行動、態度に注目した研究者育成枠組み(Scientist Development Framework, SDF)[参考2][参考3][参考4]のカリキュラムを見直しました。研究者に寄り添い論文執筆や研究結果の発表を後押しすることを重視したものから、パンデミック中およびポストコロナの時代に不可欠となったデジタルリテラシーに重点を置く内容に移行しています。それに伴い、「100の能力(100 competencies)」最新モデルを作成しました。

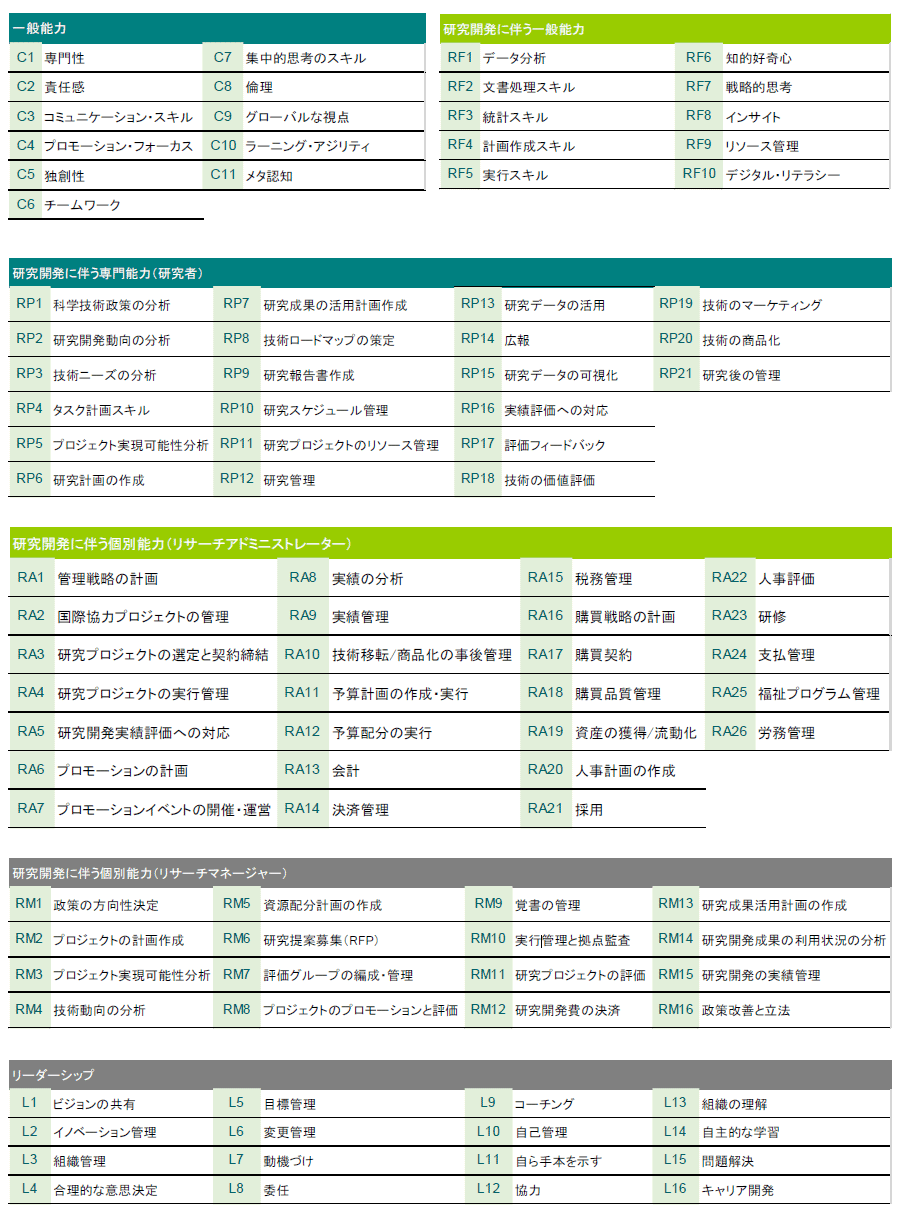

KIRDの教育 – 「100の能力」

KIRDで行う研修は、研究開発に携わる韓国の研究者のために国が策定した100の重要な能力を基盤としています。95の能力は、シン・ウォンホ氏の指揮下でKIRDの人事教育総務部が定め、非営利組織Vitaeが開発したResearcher Development Framework (RDF)などの枠組みを参考に科学技術分野の知見から導きだしたものです。昨年、20人の専門家とのフォーカスグループ・インタビューに基づき5つの能力を新たに選定しました。インタビューには、研究者、アドミニストレーター、マネージャー、人材育成スペシャリストの4分野からそれぞれ5人の専門家が参加しました。デルファイ法と内容妥当性比の解析を用いて結果を評価して5つを追加し、現在は合計100の能力が定められています。この能力は主な研究スキルを網羅しており、11の一般能力、73の研究開発能力(さらに10の基礎能力と63の専門能力に分かれる)、16のリーダーシップ能力に分けられます。特に研究開発専門職の育成に関しては、キャリアレベル、職位、キャリアパスなどの要素別に細かく分類され、研究者、リサーチ・アドミニストレーター、リサーチ・マネージャーのサブカテゴリーを含みます。こうした能力は、科学者や技術者を育て支援し、今後の変化への対応力を身に着けさせることを目指すものです。KIRDの育成プログラムは100の能力のうち65%を扱い、残る35%は個別教育研修や他の政府系機関で取り上げます。KIRDで研修を受ける研究者は全員、国の研究開発事業の概要をはじめとする、研究開発を行うための基本的な能力を学び、研究開発活動を計画・実施しその結果を公表する方法を教える講座を受講します。これがKIRDの活動の中心です。修士課程・博士課程の学生はたいてい、在学中にこうしたスキルを学んでいないからです。

KIRDの研修には長いものもあれば短いものもあり、内容にもよりますが基本的に1度に1講座ずつ受講します。若手研究者や初級レベルを受講する学生を対象に、1~2時間の講座から週1回または隔週で5カ月続く講座まで、何種類かのプログラムを実施しています。対面とオンライン両方の形式で行い、これまでに約25,000人が対面プログラムを修了し、30万人以上がオンライン講座に参加したと推定されます。講義中心のものもありますが、ほとんどのプログラムはチームプロジェクトやメンタリングを含みます。外部の専門家を招いた講義もあるものの、講座には、研究者が主体性を発揮し、チームメートやファシリテーター、メンターと協力して参加する自己学習的な要素も盛り込まれます。例えば「学習ラボ」という長期の自主プログラムは、科学技術を用いた解決を焦点に据えて社会全体の問題に取り組みます。この講座では、研究者グループが身の回りや自身の研究分野から問題を見つけ、独自の解決策を見出すよう求められます。

KIRDの「100の能力」一覧

KIRDの「100の能力」一覧

若手研究者のキャリア開発を重視

KIRDの「キャリアコンサートプログラム」

KIRDの主なターゲットは国公立機関の研究者ですが、KIRDが実施する講座は、大学卒業後に国の研究開発事業に参画し、大きな役割を果たす可能性がある若手研究者も重視しています。そのため、特に政府系研究機関の新入職員を対象とした講座も、最大年5回開催しています。この新人向けプログラムは基本的に外部講師が担当し、韓国科学技術・情報通信部 傘下の公立機関や政府系機関の在籍年数1年未満の職員を対象としています。講座では、研究者の役割、政府系機関の役割、国の研究開発制度などを扱うとともに、コミュニケーション、チームワーク、適応、国の科学技術関連規制の重要性も強調しています。

大学院生や博士研究員に対しては、「セルフキャリアデザイン」講座を通じてキャリア開発を支援し、専門的な研究スキルを高め、研究成果報告書、研究ツール使用やデータ解析などの研究にまつわる具体的な悩みの解消に役立つ研究開発能力指導プログラムを提供しています。政府系研究機関への就職を考えている博士研究員向けの基本講座も実施しており、若手研究者はこの講座の中で、すでに産学界・研究界で働いている先輩研究者の例を知ることにより、自分のキャリア形成について考えられます。博士研究員は自分のキャリアを研究機関や大学教員に限定しがちですが、KIRDの基本講座では他の多様な研究キャリアについても具体例を示すことにより、博士研究員が自分の視野を広げられるようにしています。博士研究員の意欲をそがないよう、彼らが所属する研究室の責任者の許可をもらい協力を得ています。

大学院生や博士研究員以外にも、現場の研究者から管理職、リーダー、幹部、さらには研究機関トップまで、科学技術界の様々なキャリアパスとキャリアレベルに応じたカリキュラムを用意しています。16のリーダーシップ能力には、業務分担、イノベーション管理、グローバルな発想などが含まれ、ビジョンの共有、目標管理、コーチング、チームの理解、意思決定、動機づけなど、チーム管理に伴う多様な要素を扱っています。キャリア開発や変革管理など、幹部への成長に必要な能力も含まれます。

キャリア開発プラットフォーム「Kクラブ」

研究者1人ひとりの能力開発計画もサポートしています。研究者が自分のキャリアプランを考える参考になるよう、様々な部門で多様なポジションにつく上級研究員や卒業生を招いてキャリアの歩みを説明してもらっています。研究の内容と結果はそれぞれ異なるため、キャリアパスも人によって違います。また研究者は、どの能力を学ぶか悩みがちです。こうした講座では、研究者としての短期的なキャリアパスをどう形成するかも扱います。研究者のキャリア開発用オンライン学習プラットフォームである「Kクラブ」は、修士・博士課程在籍中の研究員や博士研究員が、ステージやレベルに応じて自分の能力を診断できる能力診断システムです。診断結果をもとに能力開発計画を修正でき、必要に応じてKIRDが能力向上に役立つ講座をおすすめすることもできます。

若手研究者の育成

メタバースで実施したKIRDの「リアルチャレンジ」プログラム

韓国の大学のうち、研究者育成プログラムを運営する独自部門を持つ大学は49%に過ぎません。また博士課程修了後の学生や研究員が、こうしたプログラムを必ず利用できるとも限りません。そのためKIRDは、組織的なサポートを行い、研修を通して若手研究者を育てることを目指しています。KIRDのプログラムは、若手研究者の人気を集めています。新入職員向けの5日間の講座などの国公立研究機関向けの基本講座は特に人気がある一方、研究倫理プログラムなど[参考5]の一部の講座は、政府系機関の研究者は必修となっています。他の講座も、博士研究員のポスト、研究資金、あるいは特定の研究事業に参加するチャンスの獲得に必要なスキルを身につける手段として、大学院生や博士研究員の間で広く利用されています。例えば人気講座「リアルチャレンジ」は、グループ研究の提案書の書き方を教えるほか、図表作成や論文執筆の方法について専門的なアドバイスを行うことで、受講者が研究費の確保に必要なスキルを身につけられるようにするものです。KIRDの専門能力育成講座は定員30名ですが、100名以上から応募があることも多く、大学教授の間での知名度の高さが分かります。多くの学生は教授の勧めで応募しており、KIRDは受講可能な講座の情報を教授に定期的に提供しています。研究者ともこまめに連絡をとり、キャリアの進展状況や講座で得た知識を研究にいかせているかを把握しています。KIRDのプログラムをきっかけにキャリアを切り拓いた研究者が、ゲスト講師として再び訪れ、経験の浅い研究者に自身のキャリアパスを説明することもあります。

KIRDの未来

KIRDは現在、ケーススタディの作成に加えて、プログラムの効果を分析するデータに基づく手法の開発を進めています。毎年プログラムを改善できるよう、満足度調査とニーズ調査を年1回実施し、これを活用して改善策の実施や新規講座の検討を行っています。ニーズ調査では、現在KIRDや大学で実施していない講座にも注目し、調査結果に基づきニーズの優先順位を決定しています。現在ない講座に対するニーズが極めて高いと判断した場合、1年以内にその講座を速やかに実施できます。

今後のニーズを踏まえて新規講座や新たな学習法を導入しています。また、日本やドイツを対象とした留学プログラムやベンチマーク調査を実施し、現地の科学技術の発展状況だけでなく、その国の政府機構、海外政府の助成研究制度や研究機関の仕組みなども調査しています。海外提携や異文化理解の推進に重点を置いた、「科学技術外交アカデミー」も実施しています。将来的には、研究者が直接会って交流できるネットワーキングプログラムや、欧米のような博士研究員向けのキャリア開発センターの導入も目指しています。現在はこのアイデアを、研究段階と資金調達段階で実施しています。

KIRDの研修プログラムは、インフォーマルラーニングに近い形に着実に変わりつつあります。講義形式の講座が人気とは限らないため、チームラーニング型の活動を重視しています。異なる研究機関の研究者が集まって能力を磨き、AIなどのテーマを論じるコミュニティを作るといった形になるでしょう。今後は、こうしたコミュニティベースの学習を促すなど、変革を進めたいと考えています。AIとデジタルトランスフォーメーションの活用に向けて、誤った情報の危険性を意識しつつ、学術研究や論文執筆へのAIの効率的な活用に関する講座やセミナーを開催しています。今後の研究界に寄与するため、若手のみならずすべての研究者にこうした講座を提供しています。

本記事の参考資料、関連するサイト

- [参考1]国家科学技術人材開発院(KIRD)

- [参考2]SDF構築に関する記事(韓国語ウェブ)

- [参考3]SDF構築に関する記事(韓国語ウェブ)

- [参考4]SDF構築に関する記事(韓国語ウェブ)

- [参考5]Cyber Research Ethics Guide for Foreign Learners

本記事で紹介する取組一覧

| 取組名 | コンピテンシー |

|---|---|

キャリアコンサートプログラム |

|

Kクラブ |

|

リアルチャレンジ |

|

科学技術外交アカデミー |

取材日:2023年8月

取材協力:株式会社アーバン・コネクションズ