挑戦的で多種多様なテーマに取り組む研究者の能力や自由な発想を融合させ、新たなイノベーションのシーズ創出を誘発する。そうした目的のもとでJSTは独立前後の若手を中心とした研究者を選考し、研究を推進するともに、研究者同士の交流を促進するのが『FOREST・創発的研究支援事業』です。対象となるのはおおよそ40代までの若手研究者たちで、研究期間は原則7年間から最大10年間という長期に及びます。

事業の立ち上げを行った内山調査役はこう言います。「日本では近年、政府による研究開発に対する投資は、『選択と集中』の基本概念があり、特定領域に投資を集中させる傾向にありました。しかし、それだけではセレンディピティ(偶然の出来事が大きな発見につながること)が起こりにくく、従来なかったような画期的な研究や、イノベーションが生まれにくいという状況がありました。また、将来ノーベル賞につながるような重要な研究は、35歳前後に着手されているまたは成果が出ているという分析結果もありますが、その世代を支援する制度が十分ではないという状況もありました。そうした若手を中心とした多様な研究者の方々に、研究に専念できる環境を確保しつつ、各研究者が既存の枠組みにとらわれない自由で挑戦的・融合的な研究に、長期間、腰を据えて取り組んでほしい、という発想が事業の背景にあります。」

プロジェクトチームが発足したのは、2019年のクリスマスシーズン。内山調査役はそれまでJSTの事業の中でもフラッグシップ事業である『CREST・さきがけ(戦略的創造研究推進事業)』に携わっていましたが、新たな挑戦として3人で『創発的研究支援事業』の立ち上げを行いました。その後、事業は年々拡大し、今では約70名の職員が本事業に従事するまでになっています。

#5 FOREST(創発的研究支援事業)

創発的研究推進部

齋藤 駿主査

2018年入職

内山 浩幹調査役

2014年入職

辻 慶明副調査役

2006年入職

長期的に若手研究者を支援し画期的な研究を推進する

研究内容のみならずポテンシャルも評価

創発的研究支援事業では年に1回の公募を行っており、毎年約2000人以上にもおよぶ研究者からの応募があります。その中から採択する研究者を、最終的に約10%にまで絞り込んでいきます。

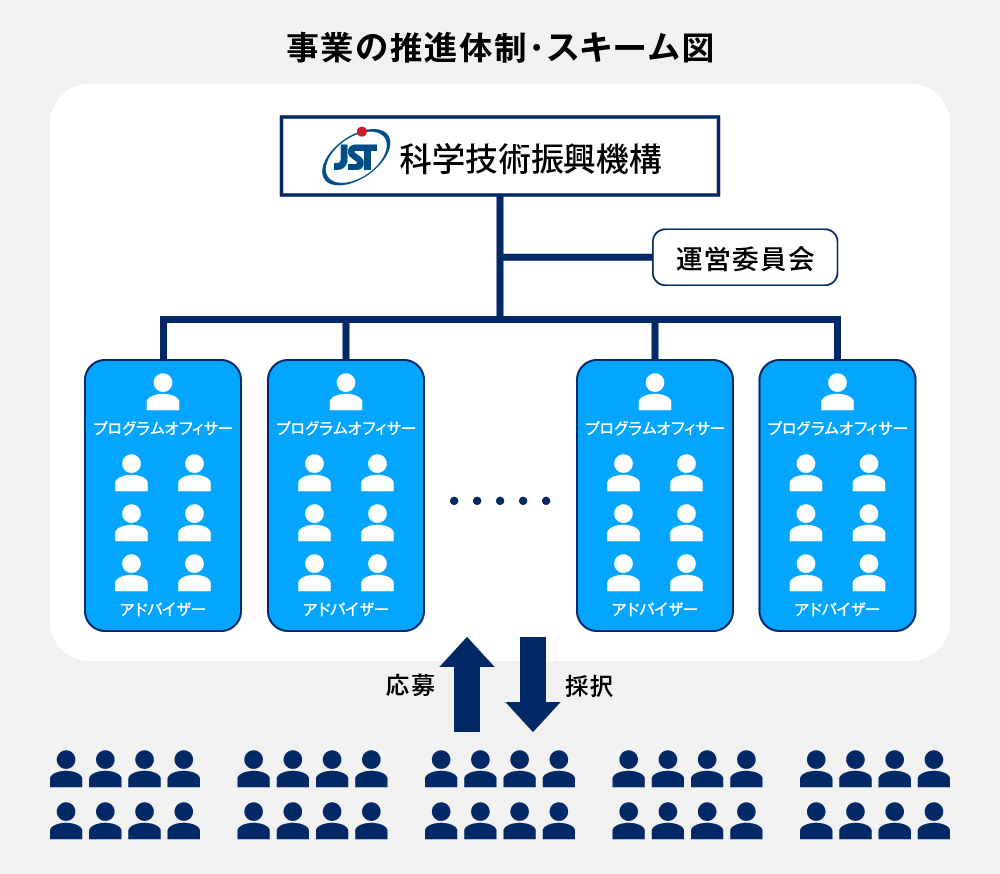

創発的研究支援事業では、現在、研究分野を14の領域に分けて、それぞれを「パネル」と呼んでいます。各領域を代表する著名な研究者であり、各パネルを総括する「創発プログラムオフィサー(創発PO)」及び創発POを補佐する「創発アドバイザー(創発AD)」は、必要に応じて採択された研究者に対する助言なども行います。

JST職員は、創発PO、創発ADと一体となって滞りなく事業運営を行うとともに、累計で1000人超の採択された研究者に向けて、きめ細やかなサポートを両立させる役割を担います。

書類選考を通った応募者に対しては面接審査を行いますが、研究の提案内容に加え、それを実現する一定程度のエビデンス、及びその挑戦的な研究を遂行する意欲やポテンシャルをPOやADの先生方に見極めていただくことも審査の重要なポイントとなります。最大10年もの長期にわたって支援するだけに、その間、何としても自らの研究で成果を出したいという熱意があるかどうかも、大きな判断材料となります。

「面接選考をする2ヵ月ほどの間は、各パネルのメンバーがそれぞれ1日に何名もの面接を運営し続けることになります。研究の提案内容に加え、それを実現する一定程度のエビデンス、及びその挑戦的な研究を遂行する意欲やポテンシャルを見極めていただくことも審査の重要なポイントとなります。しかし、チームで日々協力しながら業務を行って乗り切っており、部内のチームワークの良さや助け合いの精神が大きく物をいっています」。辻副調査役はそう語ります。

異分野の研究者同士の交流イベントを企画・開催

研究支援の内容は資金配賦だけにとどまりません。「創発の場」「融合の場」というイベントを開催し、多くの研究者に相互交流の場を提供することで、研究者の意欲や能力を引き出し、ネットワーキングを通じて、1+1が3にも4にもなるようなイノベーションを誘発させていこうというコンセプトが、事業の根底にあります。「創発の場」は同じパネルの研究者が集まって意見交換を行います。一方、「融合の場」は年に1回、全パネルの採択された研究者およそ1000人が一堂に会して、研究領域の壁を越えてお互いの交流を図るイベントです。それぞれ、どのようなイベントにすれば交流が促進されるのか、担当チームで趣向を凝らすのもJST職員の重要な役割です。

「事前にリーフレット配布などをしたり、ポスター発表や1人2分程度で研究内容を発表してお互いに興味をもってもらったりなど、さまざまな工夫をして、交流を生むきっかけにしています。普段は関わることがない分野の人たちと接触することで、意外なマッチングが発生したり、想定外の交流が始まったりすることが狙いです。参加した研究者たちが、何らかの収穫を得ることができるイベントにできるかどうかが、担当者としての腕の見せ所です」。そう語るのは、イベントの事務局も担当する齋藤主査です。日本の研究開発を下支えする事業に携わりたいと考えてJSTに入職。JSTでは特定の分野だけでなく、科学技術全般やさまざまなフェーズの研究に携われる点にも魅力を感じています。

「「創発の場」「融合の場」では、たとえばある分野の研究者が、自身と異なる分野や専門の研究者から自分の研究とは全く違う角度からアドバイスを得て、思いもよらなかった研究のヒントになったケースなどもあるようです。実際にイベントでの交流をきっかけに共同研究を始めているなど、創発研究者同士が一緒に取り組みを始めているといった声も聞くようになりました。そういう話題を耳にすると、苦労は多くてもやってきた甲斐があったと心から思います」。(齋藤)

研究者へのアドバイスやキャリア相談も実施

JST職員は採択された研究の進展に寄り添うかたわら、各研究者からの相談ごとなどに対する個別の支援も行います。

「研究者独自の発想に基づいた研究に対して支援しているだけに、それぞれの研究のあり方や達成すべき目標も千差万別で、一人ひとりに合わせた支援をしなければならないのが難しいところです。我々だけの力で対応が難しい場合には、各パネルの創発POなど、適切なアドバイスができる人と引き合わせることもあります」。(内山)

創発POはそれぞれの研究分野での著名な研究者であるため、若手研究者が直接会って話をする機会は非常に貴重です。そこで事務局が場をセッティングして、研究への助言やヒントを得る機会を提供しています。

「創発的研究支援事業のさまざまな支援策は、JSTの数ある事業における優れた取り組みを参考にして設計しています。事業の設計を一から経験することもできました。業務の幅が広くて大変なこともありますが、我々も研究者の方々と直接交流して、生の声を聞いたり相談を受けたりしながら、サポートできるのがやりがいとなっています」(辻)

一方で、各研究者が年齢的に自分の研究室を運営し始める時期にあたり、研究環境やキャリアプランなどいろんな問題でも悩んでいます。そうした悩みを聞いて、必要な情報提供をすることもあります。

「創発事業の研究者は若手が主体なので、創発的研究支援事業に採択されて、その結果成果を出して、研究者が准教授や教授になったという、一人の研究者のキャリアアップや成長の過程を見ることができます。研究者が若い時に創発で支援を受けて、そこから活躍していくという登竜門的な制度の一つになるといいと思っています」。(齋藤)

一人でも多くの研究者を支援できる事業に

創発的研究支援事業は採択数が多く、それぞれの研究者がアクティブに研究を行い情報発信しているために、毎日のように研究成果やトピックが発表されて、創発事業紹介サイトのトップページにそのニュースリリースが掲載されます。支援する研究テーマもチャレンジングで、奇抜なアイデアのものも少なくありません。そのためメディアにも取り上げられることも多く、テレビ番組などに研究者が出演することも増えてきています。

創発的研究支援事業は採択数が多く、それぞれの研究者がアクティブに研究を行い情報発信しているために、毎日のように研究成果やトピックが発表されて、創発事業紹介サイトのトップページにそのニュースリリースが掲載されます。支援する研究テーマもチャレンジングで、奇抜なアイデアのものも少なくありません。そのためメディアにも取り上げられることも多く、テレビ番組などに研究者が出演することも増えてきています。

「ユニークな研究を支援できるのもこの事業ならでは。私は以前、民間企業で研究開発を行っていましたが、成果が出なければ1年で打ち切られることもあります。それに対して公的機関だからこそ、長い目で思い切ったチャレンジができるこの事業には、私自身もやりがいや魅力を感じています」。(辻)

日本の研究力低下が叫ばれている原因の一つには、研究者を目指す人の減少もあります。この事業で採択した研究者の中からスター研究者を一人でも多く輩出し、あとに続く人を増やすことも、この事業の大きな使命です。

「戦略的創造研究推進事業の担当時代ですが、現在、活躍中の教授がまだ若手だった頃に、研究成果の最大化を目指し、必死で支援を続けた結果、『あの時助けられたから今がある』といった言葉をいただくこともあります。また、当時の研究総括から、支援させていただいた研究者の方々の研究成果が多数掲載された論文誌を手書きのメッセージ入りで贈られた時は、感無量でした。本事業でも研究者の方々とそのような信頼・協働関係を築けていければと思います。

そして、目標とするのは、この事業をJSTのフラッグシップ事業の一つとして定着させて、一人でも多くの創発研究者がイノベーションのシーズ創出につながる研究に取り組むことです。そのために、我々も事業や組織の運営、制度改善などで日々頭を悩ませつつ、走りながら取り組んでいます」。(内山)