日本は、科学技術の研究開発における世界最高水準の国の一つです。しかし数多くの優れた研究があるにも関わらず、産業界との連携や、産業界への技術移転が十分でないことがかねてから指摘されてきました。この課題を解決するために国や企業はさまざまな手法の模索と挑戦を重ねています。JSTでは、産学連携展開部がそうした役割を担う中心的な部署と言えるでしょう。

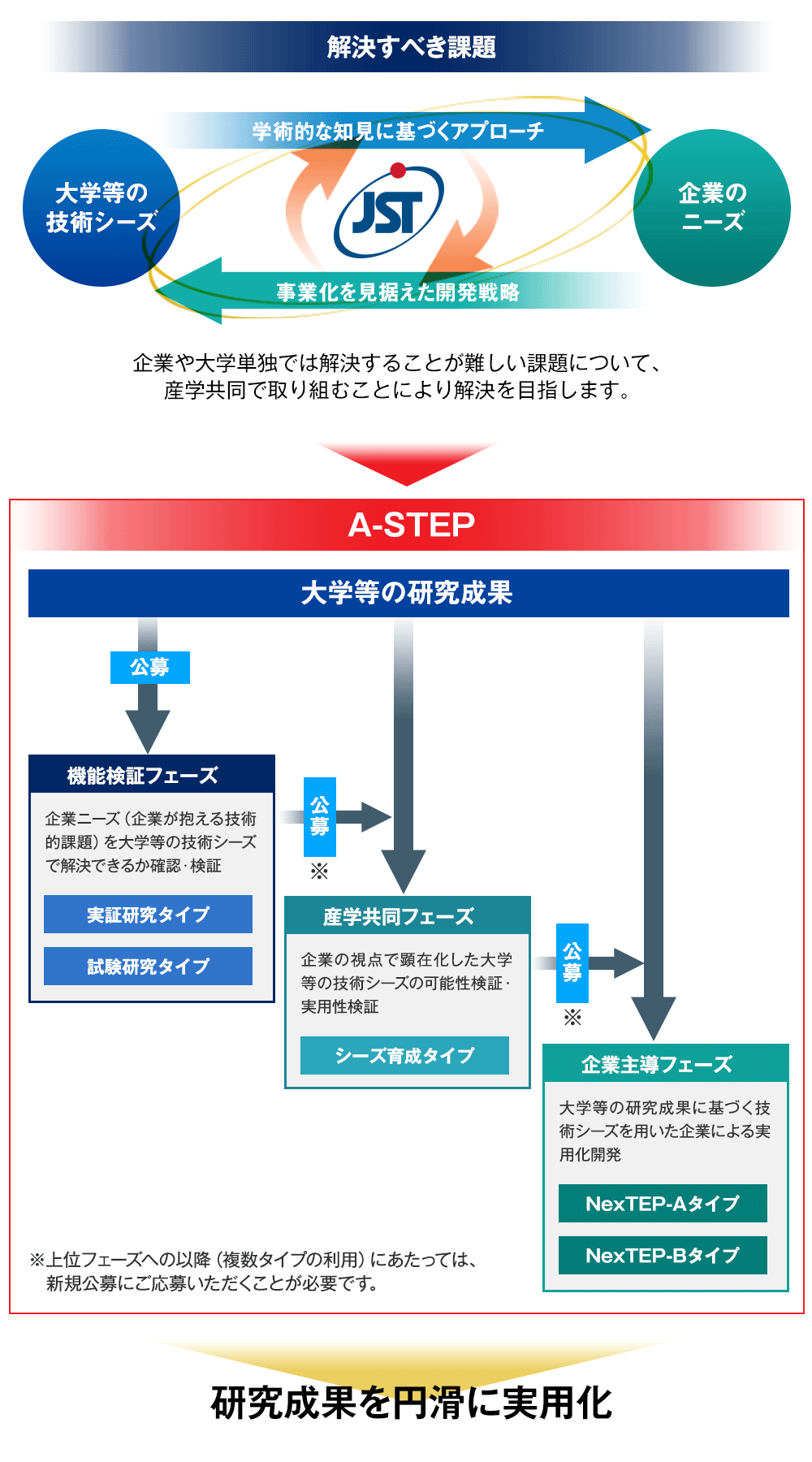

大学等で生まれた基礎研究成果の技術移転の促進をめざしてJSTが設計したプログラムの代表格が、研究成果最適展開支援プログラム「A-STEP」です。優れた研究成果を発掘し、産業界につないで実用化に至るまでの中長期的な研究開発を“シームレス”に推進しています。

A-STEPには、機能検証フェーズ、産学共同フェーズ、企業主導フェーズという3つのフェーズがあり、そのうちの産学共同フェーズを、研究支援グループの23名が担当しています。「私は研究支援グループ全体を課長級としてまとめ、プログラムを運営しています。具体的には、公募選考、研究委託契約、研究推進と研究成果の発信、終了時の評価、追跡評価などの一連の業務があります」(久永調査役)

A-STEPは2009年にスタートしました。この制度の立ち上げ時点から携わってきた同グループの今村主査は、「何もないところから、試行錯誤しながら作り上げてきた制度です。何度かバージョンアップを重ね、2015年の制度見直しでほぼ現在の形になりました」と振り返ります。現在は技術分野を4つに分け、各分野に一人ずつ、評価の決定権限を持つプログラムオフィサー(PO)を置いて選考や評価を行っています。またPO補佐として分野ごとに10名前後のアドバイザー(AD)、分野横断的に書類選考をする40名程度の査読委員がいます。選考と評価の結果は、「評価・推進会議」に送られ、担当理事やプログラムディレクター(PD)などが議論し、採択する課題を決めます。

「大学などの研究成果を産業界に移転し、例えば実際の製品化につなげるなど、成果が社会に出て行くまでにはいくつものステップと、越えなければならないハードルがあります。どの段階にある研究でも受け入れる、というA-STEPの方針は事業立ち上げの時から一貫しています」(今村主査)。

久永調査役は、A-STEPの制度改革を通じて、JST中長期計画に定められている「基礎研究から実用化支援、知的財産化まで一貫して実施可能な体制の構築」をめざしています。「基礎研究成果を受け取り、産学連携体制の構築から、成果の実用化や企業への技術移転まで支援できる制度と体制を整えていきます」(久永調査役)。

久永調査役は、A-STEPの制度改革を通じて、JST中長期計画に定められている「基礎研究から実用化支援、知的財産化まで一貫して実施可能な体制の構築」をめざしています。「基礎研究成果を受け取り、産学連携体制の構築から、成果の実用化や企業への技術移転まで支援できる制度と体制を整えていきます」(久永調査役)。