【アートな科学014】 ~JSTの研究開発課題の中の美しい1枚をご紹介します~

光の波を操る

無断使用を禁ず

【解説】

昨年2015年は国際光年。

イブン・アル・ハイサムの光学研究から1000年、

アインシュタインの一般相対性理論から100年、

カオの光ファイバーの提唱から50年と光にとって節目の年でした。

そして、2016年、美しい光の研究を紹介します。

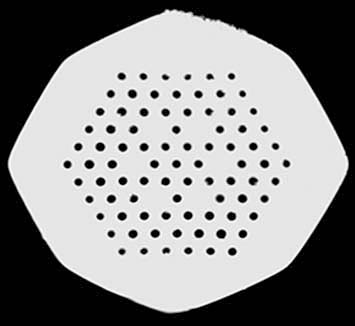

六角形がたくさん並ぶ画像は、「フォトニック結晶光ファイバー」の断面です。

イルミネーション会場や、玩具屋さんなどで、

先端が光るプラスチックの細い棒が束になっている照明を見たことがある人もいると思います。

あれが、光ファイバーです。

光信号を伝える細い線で、光通信やレーザー、ファイバースコープなどに利用されています。

石英ガラスをはじめ、さまざまな素材からつくられており、

光を自由自在に操ることができる「フォトニック結晶」を使ったものが、「フォトニック結晶光ファイバー」です。

左のモノクロ画像を見てください。

レモンのような形をした灰色の部分は、

外径180マイクロメートル(1マイクロメートル=1000分の1ミリメートル)と、

極めて細い棒状のフォトニック結晶の断面です。

光の屈折率が変わるよう、空気が通るような孔をたくさん空けました。

規則的に並んだ黒丸が孔です。

中央あたりに、孔を空けない部分を6か所設けています。

今度は、右のオレンジの画像を見てください。左画像の加工部を少し拡大した画像です。

孔を空けなかった部分が光っています。

加工したことで、ここに、光が閉じ込められ、光の波動を伝える部分(コア)になります。

6個のコアには希土類イオンを添加してあり、それぞれレーザー光を放出します。

光の波の山の位置を重ね合わせると、とても強い光をつくることができます。

レーザー光を強くすることで、金属などの加工に用いたり、レーザーメス(医療器具)が高機能化できたりします。

プロジェクトは光の波を重ね合わせる方法を研究し、レーザー光の高強度化の実現を目指しています。

【課題名・研究者名】

文部科学省 光・量子科学研究拠点形成に向けた基盤技術開発事業

最先端の光の創成を目指したネットワーク研究拠点プログラム

課題名「先端光量子科学アライアンス(APSA)」

拠点責任者:三尾典克(東京大学 大学院工学系研究科 特任教授)

参画機関責任者:米田仁紀(電気通信大学 レーザー新世代研究センター 教授)

参画機関担当責任者:白川 晃(電気通信大学 レーザー新世代研究センター 准教授)

*当課題は、東京大学を中核機関とし、電気通信大学は再委託機関にあたります。

*本事業は文部科学省からの受託事業として実施しております。

【作成者】

白川 晃(電気通信大学 レーザー新世代研究センター 准教授)

- 【関連リンク】

- 文部科学省 光・量子科学研究拠点形成に向けた基盤技術開発事業

- 最先端の光の創成を目指したネットワーク研究拠点プログラム

- https://www.jst.go.jp/shincho/program/hikarisentan.html

- http://www.photonfrontier.net/

- 先端光量子科学アライアンス(APSA)

- http://www.psc.t.u-tokyo.ac.jp/APSA/index.php

- 電気通信大学 白川研究室

- http://www.ils.uec.ac.jp/~shirakawa_lab/