Project

基本構想

基本構想

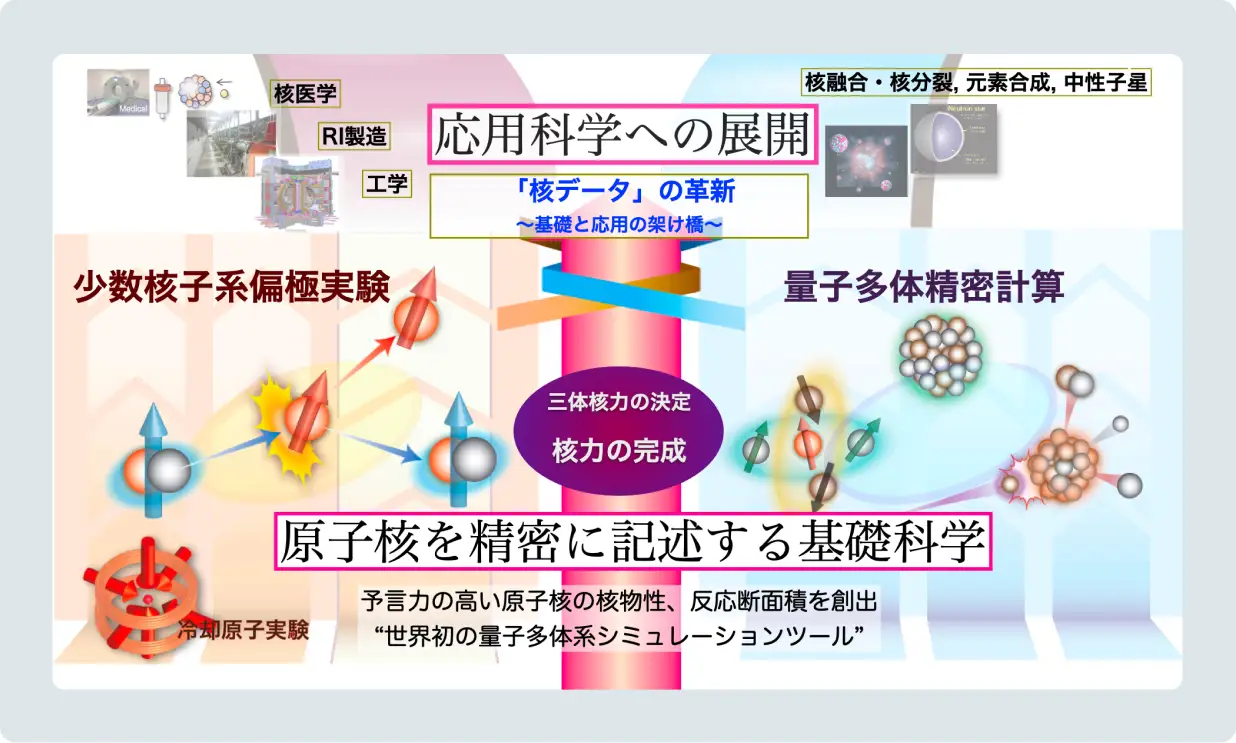

原子核は宇宙に存在する全ての物質の構成要素です。原子核の物性(核物性)の発現機構を理解することは、あらゆる物質の解明に役立ち、医療、環境、農業、工業、歴史学研究など多岐にわたる分野ヘの貢献が期待されます。その核物性の創出の源は核力です。1935年に湯川秀樹によって発表された中間子交換理論以来、二つの核子の間に働く核力(二体核力)のみで原子核が理解可能であると考えられていました。その後、核物性の解明には、二体核力のみでは表現できない、核子が3つ同時に作用することで生じる三体核力が必要であることが予測されるようになりました。研究総括らは、三体核力の明らかな証拠を世界で初めて示しました。これらの成果は、核力と原子核の基礎研究に大きな影響を与え、核物性の解明には予測よりも三体核力の寄与が重要であることを示唆しました。

現在、原子核に関する定量的な情報が、基礎研究から実用化開発にわたる多様な分野において、原子核の挙動を正確に把握する核データとして質の向上が求められています。このためには、実測が困難な原子核なども含め、原子核を精密に記述できる理論計算が極めて有用です。この理論計算を実現するためには精緻な三体核力が不可欠です。一方これまで、三体核力の理論体系は確立しておらず、また理論計算に必要な計算機の性能も十分ではなく、三体核力を決定するための少数核子系の精密測定も不十分な状況でした。

このような背景のもと、本研究領域では、三体核力を高精度に決定し、それを含む精密計算法を確立することで、世界初の核物性を記述する量子多体系シミュレーションツールの創出を目標に研究を推進します。このツールにより、実測が難しい核物性の情報の予測を可能とし、応用科学分野において簡易に利用可能な新しい核データを創出することをねらいます。

研究体制

研究体制

本プロジェクトでは、上記構想を実現するために必要な要素を(A),(B),(C),(D)の4つ要素に分け,研究グル-プを設置する。

本プロジェクトにより、実測が困難とされる原子核の核物性に対しても高い予言を与える事を可能とします。本プロジェクトから得られる信頼度の高い核物性値や核反応断面積を応用科学研究へと展開します。

グループAでは、カイラル有効場核力理論で定式化された三体核力に対して、その結合定数を実験値から決定し、三体核力を含む核力を完成します。本グループは、少数核子系精密測定を遂行する実験グループとカイラル有効場核力に基づく三体核力を決定する理論グループで構成されます。

グループBでは、三つのサブグループを構成し、原子核の量子多体精密計算を確立します。

グループAで構築された核力を活用して厳密多体計算法と、核子間相関を陽に取り入れた10〜20体系までの計算を実現します(グループB1)。

さらに100体問題への挑戦を試みます(グループB2)。ここでは、信頼性の高い密度汎関数を構築し、実験値と比較可能な核物性値を高精度で提供します。上記により提供される波動関数を用いた原子核の反応理論を確立し、応用に必要な原子核の反応断面積の予言を行います(グループB3)。

グループCは、殻構造内で相互作用する粒子系を冷却原子系で準備し、その波動関数や励起スペクトルを観測します。グループCで得られる実測値とグループBで遂行する計算値を比較することで、グループBで構築する量子多体精密計算に対する計算精度を保証します。

応用科学分野においては、核物性と核反応断面積を利用した様々な研究が展開されています。その範囲は、工学/工業や農学、医薬学、宇宙地球科学、人文科学など幅広い分野に亘ります。

これらの応用展開の背後には核データ分野の重要な取り組みがあります。核データの素となっている実験データは、適用限界も見えつつあります。特に、実験が困難な、極めて寿命の短い原子核を用いる実験、装置が大掛かりとなる実験、長半減期核種の半減期精密測定などは信頼できる実験データは極めて少なく、信頼できるデータの供給が求められています。

グループDでは、核データ分野、核データの評価を行いライブラリーを構築する分野、および核データのユーザー側の立場として、核化学分野、核医学分野の各研究者が参画します。