※研究者の所属・肩書および参画企業等記載は課題採択または記事掲載時のものであり、現在とは異なる場合があります。

アグリ・バイオ

プロトタイプ

キーワード :

糸状菌、麹菌、液体培養、菌糸、ペレット、バイオリアクター、攪拌、粘度、非ニュートン流体、数値流体解析

研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP) 機能検証フェーズ

研究開発課題名

カビ新規菌糸完全分散株の培養流体解析による産業用酵素の飛躍的増産(開発期間:令和元年11月~令和3年3月)

ニーズ元企業名 佐竹マルチミクス株式会社 研究者 阿部 敬悦(東北大学)

ニーズ元企業名 佐竹マルチミクス株式会社 研究者 阿部 敬悦(東北大学)

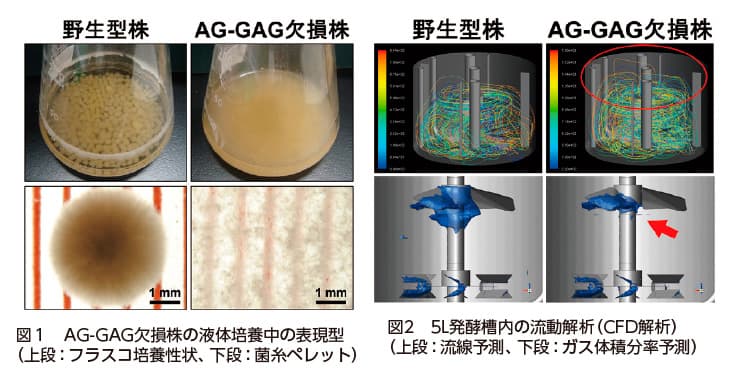

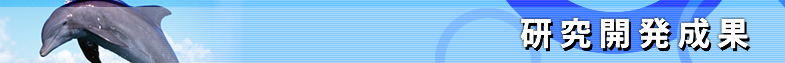

糸状菌の液体培養は酵素や化成品の工業生産に利用され、生産規模は数百kLにも及ぶ。その培養では、菌体量の増加に伴い培養液粘度が上昇し、発酵槽内の酸素の分散や移動が制限されて物質生産性が低下するため、低粘度性を保持する菌形態が望まれる。我々は、産業糸状菌の麹菌で細胞壁多糖α-1,3-グルカン(AG)とガラクトサミノガラクタン(GAG)が菌糸接着因子且つ粘度上昇要因であることを発見し、AGとGAGの二重欠損株(AGGAG欠損株)を育種して粘度の低減と菌糸の分散に成功した(図1)。5L発酵槽ではAG-GAG欠損株は野生型株比で約2倍の酵素生産性を示した。槽内の数値解析の結果、野生型株は高粘度性により流動性が著しく低かったが、低粘度のAGGAG欠損株では槽内全域に高流動性と高ガス分散性が示された( 図2)。AG-GAG欠損株の低粘度性と菌糸分散性が高い酸素利用につながり、酵素の高生産性に寄与する。