科学コミュニケーションについて知りたい

インタビューシリーズ「科学と社会の関係深化のために」

Vol.06

科学と社会の関係深化のために

専門領域を統合し、全体観を社会に届ける「科学コミュニケーター」の役割

小出 重幸

日本科学技術ジャーナリスト会議(JASTJ)会長

科学と社会がこれほど密接な現代に、なぜ科学コミュニケーションが普及しないのか?大手新聞社の科学記者として活躍、その後も科学報道や科学コミュニケーションのあり方を見つめてきた小出重幸さんは、その原因が、「実学としてのコミュニケーション学が育成されていないこと」と、「学際的なまなざしの欠如」にあると指摘する。"さまざまな分野にまたがる視点を持ち、それを統合して発信できる人材の育成"が、なぜ必要なのだろうか?

私たちが接するニュースは、実は半分以上が「科学」に関わるものになっています。最近ではスポーツや「囲碁」のニュースにも、科学的な話題が取り入れられています。科学は、医療、地球環境、エネルギー、産業、化学物質など社会構造全体に及び、科学と社会を切り離すことはできない時代なのです。しかし、遺伝子組み換え技術、環境ホルモン、地球温暖化、原子力エネルギーなど、科学と社会の間で起こる混乱は拡大方向で、科学の信頼が揺らぐ場面も多発しています。

課題を自ら取材、発信する英国の科学者

2001年にノーベル医学•生理学賞を受賞した英国王立協会のポール・ナース会長が、2015年の秋に「科学への信頼」をテーマに講演を行いました※1。そこでのキーワードは「科学者が社会にコミュニケートすること」と、「学際的アプローチ(interdisciplinary)」でした。

※1 ポール・ナースの講演/英国大使館ホームページの「英国のノーベル賞受賞者サー・ポール・ナースが語った『科学への信頼』とは?」で概要が、大和日英基金のホームページの「The Inaugural Daiwa Ichiban Lecture: Sir Paul Nurse on" Trust in Science"」 で全文(英語)が紹介されている。

ポール会長は、2011年イギリスの放送局BBC制作の、「Science under attack※2」というドキュメンタリー番組で、取材・インタビュアを務めました。社会の中で「科学の信頼」が揺らいでいる領域の現場を自ら取材し、関係者にインタビューしていくという内容でした。そして、科学が信頼を取りもどすにはどのようなコミュニケーションが必要なのかを、取材の中で明らかにしていったのです。

※2 Science under attack/BBCでは、地球温暖化、遺伝子組換え食品、HIVをテーマとする2010-2011 Episode 10 of 15を公開している。

現場を訪ね、インタビューするのは、普通ジャーナリストの仕事ですね。でも彼は、それは科学者の仕事でもあると考えたのです。

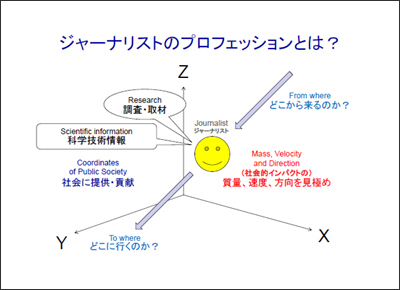

私は、科学ジャーナリストの仕事を、「飛び込んできた情報を、<社会>という座標軸のなかで、「質量」や「速度」を測定し、どこから来てどこへ行くのかを判断し、それを"社会的インパクト"ということばに置き換えて、提供することだ」と考えています。以前パネル討論でこうお話ししたところ、パネリストの一人だったノーベル化学賞受賞者の野依良治(のより りょうじ)博士が、「それこそ、科学者がしなければならないことです」と反論。これには参りましたが、ポール・ナース会長も、同じ視座を持っていたということですね。

科学コミュニケーターの資質とは何か

冒頭でご紹介したポール・ナース会長のキーワード、「学際的」についてお話します。

日本では、科学館などでたくさんの人たちが科学コミュニケーターとして科学の面白さを伝えています。これは非常に大事な仕事です。しかし同時に私は、社会と科学の間で起こる混乱、科学の信頼が失墜するような現場で、どのように伝えれば多くの人たちに理解してもらえるか、この努力が不可欠だと考えます。日本の「科学コミュニケーション」は「平時のコミュニケーション」ですが、英国政府の首席科学顧問や米国の大統領科学顧問のように、科学コミュニケーターはあらゆる事態に対して、適切なメッセージを発信する役割が求められています。

「Science Communication」という言葉は英国で生まれました。1980〜90年代、英国では「狂牛病(BSE)」※3による社会の大混乱がありました。政府や科学界が間違った判断を発表したために、「政府の言うことも、科学者の言うこともまったく信用できない」という世論が蔓延、これを解決する手がかりとして「Science Communication」が示されました。コミュニケーションは、単なる理論やスキルではありません。法律の世界にも、法哲学と同時に紛争解決や事件処理をする「実学」が不可欠なように、科学コミュニケーションも、社会全体の枠組みの中で、実務的な役割を考える必要があります。

※3 狂牛病/牛海綿状脳症(BSE)。BSEプリオンと呼ばれる病原体に牛が感染すると、牛の脳の組織がスポンジ状になり、神経障害を起こして死亡する。1996年に英国で変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)の患者が報告され、同年、欧州委員会において、人のCJDとBSEとの関連性が報告された。

社会と科学の間の混乱、不安の増幅という状況に対して、どんなコミュニケーションが求められるのでしょうか。ポール・ナース会長が指摘するように、首席科学顧問や王立協会会長など、オーソリティ(Authority)を代表する人がさまざまな専門領域の視点と評価をまとめて、市民に事態の「相場観」を分かりやすく伝えるコミュニケーションが不可欠だと、思います。

科学者・技術者には、「これは、私の専門ではない・・・・・・」と境界を設ける傾向がありますが、専門家がそれぞれの領域をばらばらに語っていたのでは、聞いている人は混乱してしまいます。1人のコミュニケーターが、専門領域を統合した全体的な評価を、"借り物"ではない"自分自身の言葉"で語りかけることが極めて重要だということを、英国は狂牛病事件で学びました。

2011年の福島第一原子力発電所事故発生の5日後、ジョン・ベディントン前英政府首席科学顧問※4は、科学的評価に基づき、事故状況の概要と予測を1人で伝え、「放射線の影響を考えても、東京から逃げ出す必要は全くない」と発表しました。これによって、日本国外に逃げ出した外国人もすぐに日本に戻り、東京が核パニックに陥る事態を防ぐ役割を果たしたのですが、このように学際的な見識を持つ科学者がいて、はじめて市民やメディアと科学を結ぶコミュニケーションが可能になるのです。

※4 ジョン・ベディントン/英国の科学者(生物学)。現在は、オックスフォード大学教授(資源管理学)。2008〜13年英国政府主席科学顧問を務め、2011年3月の東日本大震災当時、東京電力福島第一発電所事故への対応について、英国首相に科学的根拠に基づく助言を行った。冷静な判断と英国民への発言、質問への適切な対応、日本にいた外国人の不安を解消するなど、多大な貢献が評価され、2014年7月に日本の天皇陛下から旭日中綬章を授与された。

英国政府首席科学顧問のサー・ジョン・ベディントンが天皇陛下より旭日中綬章を叙勲

英国の教育と日本の教育

こうした人材はどのように養成されたのか。ポール・ナース会長はこう説明します。

「いくつかの領域をまたいで研究した経歴がある若手に、パネル討論でのまとめ役や、市民との対話など、コミュニケーションの現場で積極的に参加してもらう。当然、最初は色々な失敗をするが、そのとき足を引っ張るのではなく、失敗から学ぶことができるよう周囲がサポートすることが大切です。若手の全員が取り組む必要はない、こういう力を付けた人材は、15人に1人、いや50人に1人でも良い。英国は20年間、育成の努力を続けてきました」というのです。

もう一点、これからの日本が考えなければならない問題が、「決断ができ、責任が取れるリーダー」の人材育成です。

欧州では、大学に進学する人はごく一部で、高等教育を受けた人間は、社会に対して人一倍責任を負う、という「ノブレス・オブリージュ※5(noblesse oblige)」の考え方が根底にあります。日本は第二次大戦後、高等教育の機会均等を重視し、多くの人間が大学で教育を受けることができるという福音を享受しました。ところが現在、「決断と責任」というリーダーとしての資質が、日本のトップに立つ人たちに十分にあるのか、疑わしい例を多く見せつけられています。2011年の福島原発事故の際には、官邸から原子力行政、原子力界まで、この資質に欠ける人材の奔流が、社会的混乱を増幅し、科学や原子力への信頼を失墜させ、被災地の復興まで遅らせるという、大きな損失を産み出しています。

※5 ノブレス・オブリージュ/noblesse oblige(仏語)。地位のあるものは積極的に社会的責任や義務を果たさねばならないという道徳観。英国で使われる表現だが、この概念は欧州に共通のもの。

上に立つべき人材の教育を、オックスフォードなどの英国の大学ではどのように培ってきたのか、苅谷剛彦(かりや たけひこ)※6オックスフォード大学教授(教育社会学)に伺ったことがあります。

「オックスフォード大学では専門の研究室と別に、独立自治のカレッジがあり、学生と教員が共同生活をしながら、一人の指導教員が数人の学生を相手に毎週のようにエッセーの課題を出して、チュートリアル(討論・ディベート)を繰り返す、という教育を続けています。また定期的に夕食会があり、全員で食事しながら会話をする、終わるとラウンジに出てコーヒーやウイスキーを飲みながら、さらに討論を続ける習慣があります。カレッジにはさまざまな領域の研究者がいますが、毎回、隣り合う相手は変えるという不文律があり、たくさんの研究領域の人間と自然に討論できる環境が生まれています」と、苅谷教授は指摘します。

※6 苅谷剛彦/1955年-。教育社会学者。元東京大学教授。現在、オックスフォード大学社会学科および現代日本研究所教授を務める。

苅谷さんはさらに、最も重要な科目として「哲学」と「歴史」を挙げています。

日本では、哲学も歴史も、「暗記の勉強」と勘違いされるきらいがりますが、過去の思想家の思索の跡をたどり直し、頭の中で思想家との対話を繰り返す、このプロセスが哲学です。また歴史上の人物や国家が困難や絶頂、悲運の中で、いかに決断し、行動したのか、どのような運命に巻きこまれたのか、これを自身の立場で反芻する作業が歴史には欠かせません。こうした思索の"力仕事"を積み重ねるうちに、「このような環境に置かれたら、自分ならこう決断しよう」という判断力が身につきます。

苅谷教授は、「このようなトレーニングを重ねた人には、何か困難が生じたら、自分が指揮官として決断し、マネジメントする、責任を取る、という人間力が自然に身につきます。これが社会の指導的立場に立つには欠かせない能力なのです」と言います。日本のように、皆が同じ教育を受けるという発想とは、大きな違いがあります。

リーダーを生み出すために

歴史学者の磯田道史(いそだ みちふみ)国際日本文化研究センター准教授が、「戦前エリートはなぜ劣化したのか」※7というコラムで語っています。明治維新時の日本の指導層、明治中期・日露戦争時代の指導層、そして、大正から昭和へと向かう時期、という三段階の「指導者の資質の変遷」をクリアに示しています。

※7 磯田道史さんの記事「戦前エリートはなぜ劣化したのか」。文藝春秋SPECIAL 2015秋号に掲載。磯田さんは歴史学者で、現在、国際日本文化研究センター准教授。

明治初期の、武士と公家による「維新の志士」たちの統治の後、日露戦争の時代には、「坂の上の雲」※8の主人公、秋山真之(あきやま さねゆき)※9や、戦費調達のため英国の金融企業を駆け巡った高橋是清(たかはし これきよ)※10など、下級武士の子弟が支える時代へと変遷します。この第二世代までは、和漢の教養に加えて、西欧の専門教育の底辺が広く、ものごとを全体観の中で判断し、行動する力があったといいます。それが、「専門」に特化したエリート教育に移行する過程で、それぞれの分野では優秀だが、指導者としての全体観、マネジメント力のない政官界・軍人のエリートが国政のトップを占め、無謀な大戦へと飛び込むことになったと、磯田さんは歴史に基づく解析を示します。

※8 坂の上の雲/司馬遼太郎の長編小説。1968-72年「産経新聞」に連載され、文藝春秋より書籍化された。また2009-11年NHKがドラマ化して放映。

※9 秋山真之/1868-1918年。愛媛県松山藩出身、正岡子規に刺激されて上京。太政大臣を目指し東京大学予備門(現教養学部)で学ぶが、海軍兵学校に入学し海軍軍人となる。日露戦争で東郷平八郎のもと戦略を講じ、ロシアのバルチック艦隊を破り勝利に貢献した。

※10 高橋是清/1854-1936年。明治〜昭和初期に活躍した政治家。日本銀行総裁・大蔵大臣・商工大臣・農林大臣・内閣総理大臣等を歴任。先進的な経済政策により世界恐慌から日本経済を救ったことで有名。36年二・二六事件で没。

残念なことに、日本は敗戦後もこの失敗に学ぶことができず、狭い専門分野のエリートを大量に養成、その結果が、グランドデザインを示すことができず場当たり的な国政・行政を招いていると、磯田氏は指摘しています。福島原発事故後の"トップ・エリート"たちの責任逃れ、コミュニケーションの失敗にも、この事情が読み取れます。

これからの日本にとって、科学コミュニケーションが不可欠だとすれば、それは「専門」に特化したスペシャリストではなく、多領域の情報を判断し、全体観が示せる人材が担わなければなりません。

広い教養と思索力を身につけた人材、リーダーを育てるための教育は、「エリート教育」と敬遠されてきましたが、こうした人材を育成できなければ、日本の混乱は一層、増幅することになると思います。まず小・中学校の時代から、自分の頭で考え、自身で判断し、自分で行動できる、そんな人材を育てる教育が欠かせないと思います。その中から、教養、広い領域への興味を失わない人材が育って行けば、科学コミュニケーションも新しい、そして重要な役割を担うことができると思います。英国が一世代かけたように、日本も若い世代への教育によって、科学と社会のコンフリクトを和らげ、国際社会の中での立ち位置を失わないよう、変身できると良いですね。

小出重幸(こいで しげゆき)

1951年東京生まれ。日本科学技術ジャーナリスト会議会長、政策研究大学院大学客員研究員。元・読売新聞科学部長、元・英インペリアルカレッジ科学コミュニケーション大学院研究員。北海道大学理学部高分子学科卒。76年に読売新聞社入社。社会部、生活情報部、科学部などを経て、2005年6月から編集委員。主な著作に、『夢は必ずかなう -物語 素顔のビル・ゲイツ』中央公論新社、『ドキュメント・もんじゅ事故』共著/ミオシン出版、『環境ホルモン 何がどこまでわかったか』共著/講談社など。