| 資料2-1 |

研究領域の概要及び研究総括の略歴

|

|

| 研究領域「半導体スピントロニクス」の概要 |

電子は、電荷を持つと共に、磁石のもととなるスピンを有している。今日のエレクトロニクスでは、電荷は専ら電子デバイスで、スピンすなわち磁石は磁気デバイスでそれぞれ利用されている。多数のトランジスタを半導体上に集積したLSIに代表されるこれまでの電子デバイスにおいては、電子が電荷をもつことを利用して半導体中の移動を制御し、情報を処理している。このとき、個々の電子のスピンの向きはランダムであり、全く利用されていない。

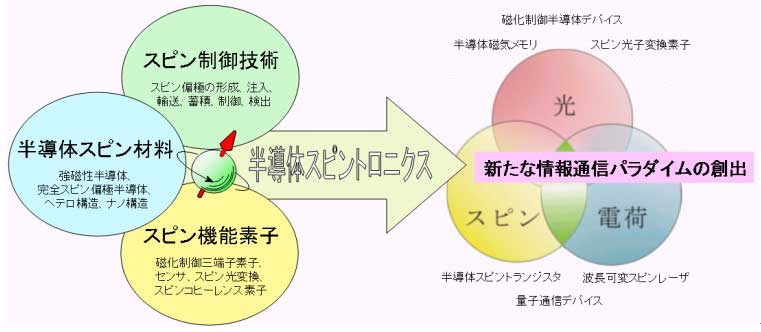

本研究領域は、半導体におけるスピン物性を顕著に発現させることを可能とする材料・構造を創出し、その物性を解明するとともに、半導体中の電子スピンの制御技術を探索することによって、スピンを用いて新たな機能を有する半導体スピンデバイスへの道、すなわち半導体スピントロニクスへの道を切り拓こうとするものである。

半導体においてスピン物性を顕著に発現させるためには、半導体中にスピンが偏極した(向きのそろった)電子を注入し、偏極したまま輸送する必要があるが、このことは従来困難とされていた。本研究領域は、電子・光デバイス用の材料であるIII-V族化合物半導体が強磁性半導体化することを見出し、強磁性III-V族半導体/非磁性III-V族半導体ヘテロ構造を用いて半導体へのスピン偏極電流注入が可能であることを実証した独自の知見に基づく。このことは、半導体中の電子のスピンを自在に操り、さらには量子的に操作するための端緒である。これを足がかりとして、スピン偏極の形成・保持・輸送・制御・検出を可能とする材料・構造の探索、拡散ドリフト輸送や蓄積・緩和機構等のスピン物性の解明、強磁性相転移制御、スピンコヒーレンス制御などのスピン制御技術の探索など多面的かつ相補的に研究を展開する。

半導体スピントロニクスという新たな領域創出を目指す本研究は、超高速スイッチの実現や演算素子の高機能化など、これまでの半導体デバイスの優れた特性とスピン特有の機能の融合による新しい多機能素子などを創出し、さらにスピンの量子的操作による量子情報処理、量子情報通信の実現し得る可能性をも秘めているものであり、「情報処理・通信における集積・機能限界の克服実現のためのナノデバイス・材料・システムの創製」に資するものと期待される。 |

|

| 研究総括 大野英男氏の略歴等 |

| 1. |

氏名(現職) 大野 英男(おおのひでお)

(東北大学 電気通信研究所 教授)47歳 |

|

| 2. |

略歴

| 昭和52年3月 |

東京大学工学部電子工学科卒業 |

| 昭和57年3月 |

東京大学大学院工学系研究科博士課程(電子工学専攻)修了、工学博士 |

| 昭和57年4月 |

北海道大学工学部電気工学科講師 |

| 昭和58年4月 |

北海道大学工学部電気工学科助教授 |

| 平成6年6月 |

東北大学工学部電子工学科教授 |

| 平成7年6月 |

東北大学電気通信研究所超高密度・高速知能システム実験施設教授 |

この間

| 昭和63年9月-平成2年3月 |

米国IBM T.J.ワトソン研究所客員研究員 |

| 平成4年10月-平成7年9月 |

科学技術振興事業団・さきがけ研究21「構造と機能物性」 |

| 平成9年4月-平成12年3月 |

文部省特定領域研究「スピン制御半導体」領域代表者 |

| 平成9年4月-平成14年4月 |

日本学術振興会未来開拓学術研究推進事業「非平衡表面層の原子スケールダイナミクスと新物質の創生」プロジェクトリーダー |

|

| 3. |

研究分野

半導体工学、磁性半導体、半導体スピンエレクトロニクス、半導体結晶成長 |

| 4. |

主な学会活動等

| ・ |

運営委員:第1回(1998)および第2回(1999)日米先端科学技術(JAFoS)シンポジウム |

| ・ |

組織委員長:第1回 Int. Conf. on Physics and Application of Spin-related Phenomena in Semiconductors (Sendai, Japan, Sept. 13-15, 2000) |

| ・ |

論文委員長:Int. Conf. on Modulated Semiconductor Structures (Nara, Japan, July 14-18, 2003) |

| ・ |

論文委員:Int. Conf. on Magnetism (Pisa, Italy, July 27 ミ August 1, 2003) |

| ・ |

Editor: Japanese Journal of Applied Physics (1993-1998) |

| ・ |

Associate Editor: Journal of Crystal Growth (1996-) |

| ・ |

Associate Editor: Virtual Journal of Nanoscale Science and Technology (1999-) |

|

| 5. |

業績等

電子光デバイス材料でありかつ分数量子ホール効果など基礎物理の舞台となるIII-V化合物半導体を強磁性体化することに成功した。これまでに、(1)電子・光デバイス用の材料であるIII-V族化合物半導体を磁性半導体化することに成功(Phys. Rev. Lett. 1989)、次に(2)そのIII-V族磁性半導体が強磁性を示すことを明らかにして半導体へテロ構造に強磁性という新しい自由度を付加し(Phys. Rev. Lett. 1992, 総説Science 1998)、(3)その強磁性がキャリア誘起であることを理論的に解明すると共に(Science 2000)、(4)強磁性III-V族半導体/非磁性III-V族半導体ヘテロ構造を用いて従来困難であるとされてきた非磁性半導体への電気的スピン注入が可能であることを実証し(Nature 1999)、(5)非磁性半導体量子構造中のスピン緩和時間を100倍にすることに成功して(Phys. Rev. Lett. 1999)、さらに(6)強磁性-常磁性転移の等温・可逆的な電界制御を実現した(Nature 2000)。強磁性転移の等温・可逆的電界制御は、紀元前から現在に至る長い磁性の制御と応用の歴史上初めて実現されたことである。これら一連の研究は、半導体と磁性の二大研究分野の橋渡しをするものと認められ、伝統のある半導国際会議(Int. Conf. Phys. Semicond., ICPS)、米国材料学会議(Materials Research Society, MRS)でのプレナリー講演(後者は2002年12月予定)や、磁性分野で権威のある磁性国際会議(Int. Conf. Magnetism, ICM)のプログラム委員(2003年)を務めるなど、従来の分野の区分を超えた活動を求められるに至っている。

受賞等

平成10年 日本IBM科学賞エレクトロニクス分野「強磁性半導体とそのヘテロ接合に関する研究」

|

|

|

|

| 研究領域「超構造らせん高分子」の概要 |

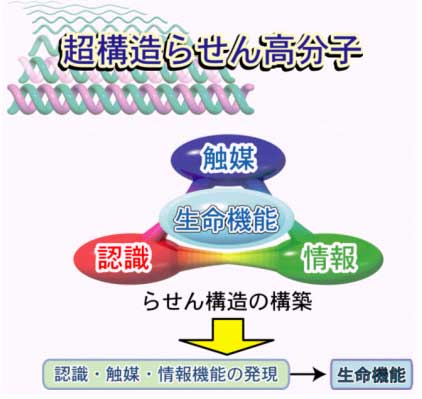

人工的に合成した高分子は一般的にはランダムな構造をしているが、生体高分子には、DNAやたんぱく質などらせん状のものが存在する。これらの生体高分子は、キラル物質の右手体と左手体を識別する「分子認識能」、右手体と左手体を作り分ける「触媒作用」、自己複製、自己増殖及び情報伝達を司る「情報機能」というらせん構造に特異な機能を有し、これらの機能は、生命維持に不可欠の高度な機能の発現において重要な役割を果たしていると考えられる。

本研究領域は、金属、有機・無機磁性体、フラーレンや酵素などの任意の化合物群を望みの向きのらせん状に配列した超構造らせん高分子を構築し、超分子構造に由来する新たな「分子認識能」や「触媒作用」、「情報機能」を示す新物質を創製するとともに、超構造らせん高分子を介して生命機能発現の原理等を探求するものである。

本研究領域は、光学活性体を誘導物質として高分子に望みの向きのらせんを自由自在に誘起できる、更に光学活性体を完全に取り除き、様々な化合物で置換しても、そのらせん構造を記憶するという独自の知見を端緒とし、ランダムな構造を有する高分子から望みの向きのらせん構造を構築し、これを基本骨格としてらせん軸に沿って任意の化合物群を自由に配列した超構造らせん高分子の創製を目指す。これに基づいて、単一らせん高分子から超分子集合体に至るまでの各階層を構築しうる方法論の確立、超構造らせん高分子が発現する様々な機能の探求など、多面的かつ相補的に研究を展開する。

超構造らせん高分子を創製してその機能を探索しようとする本研究は、DNA、タンパク質などのらせん生体高分子の動作原理等を活用した、既存の高分子の性能を遥かに凌ぐ革新的な材料を創出し得るものであり、各種の機能性材料、生体適合性材料、バイオデバイス等の創製を通じ、「非侵襲性医療システムの実現のためのナノバイオテクノロジーを活用した機能性材料・システムの創製」に資することが期待される。 |

|

| 研究総括 八島栄次氏の略歴等 |

| 1. |

氏名(現職) 八島 栄次(やしまえいじ)

(名古屋大学 大学院工学研究科 教授)43歳 |

|

| 2. |

略歴

| 昭和57年3月 |

大阪大学基礎工学部合成化学科卒業 |

| 昭和59年3月 |

大阪大学大学院基礎工学研究科化学系専攻博士前期課程修了 |

| 昭和61年3月 |

大阪大学大学院基礎工学研究科化学系専攻博士後期課程中途退学 |

| 昭和61年4月 |

鹿児島大学工学部応用化学科助手 |

| 昭和63年3月 |

工学博士(大阪大学) |

| 平成3年7月 |

名古屋大学工学部応用化学科助手 |

| 平成4年11月 |

名古屋大学工学部応用化学科講師 |

| 平成7年4月 |

名古屋大学工学部応用化学科助教授 |

| 平成9年4月 |

名古屋大学大学院工学研究科応用化学専攻助教授 |

| 平成10年4月 |

名古屋大学大学院工学研究科物質制御工学専攻教授 |

この間

| 昭和63年8月-平成元年7月 |

マサチューセッツ大学博士研究員 |

| 平成10年10月-平成13年9月 |

科学技術振興事業団・さきがけ研究21「形とはたらき」 |

|

| 3. |

研究分野

高分子化学、生体関連化学、超分子科学、分析化学 |

| 4. |

主な学会活動等

| ・ |

国際シンポジウム International Symposium on Chiral Discrimination (ISCD-9, 1997) Secretariat |

| ・ |

日本学術振興会創造機能化学第116委員会委員(平成11年-) |

| ・ |

高分子学会代議員(平成12年-) |

| ・ |

名古屋メダル組織委員(平成12年-) |

| ・ |

財団法人科学技術交流財団「ナノ領域分子集合体研究会」座長(平成14年度) |

|

| 5. |

業績等

核酸やタンパク質等の生体高分子が有する美しいらせん構造とそれに由来する精緻な機能に着目し、らせんの形をしたユニ_クな高分子材料の創製とそれを用いたナノメ_トル領域の新現象を発見し、新規な機能を発現させることに成功した。これらの成果として、ランダムな構造を有する高分子から望みの向きのらせん(右巻きと左巻き)を自由自在に構築するための新しい概念(「らせん誘起」)の創成 (J. Am. Chem. Soc., 1995/1996)、らせんに特有の円二色性を利用したキラル化合物の絶対配置の推定法の開拓(J. Am. Chem. Soc., 1997)、およびらせん構造の「記憶」や「自己修復」現象の発見(Nature, 1999)、この新現象の一般化(J. Am. Chem. Soc., 2000/2002)、さらに、らせんの右巻き・左巻きの制御やらせん反転現象の発見 (J. Am. Chem. Soc., 1998/2001)、アミノ酸等の生体分子との相互作用を利用した水中でのらせん構造の構築法の開拓(J. Am. Chem. Soc., 2001)などがあげられる。これら以外にも、導電性ポリチオフェンからなる超分子集合体のキラリティ_の酸化還元反応を用いたスイッチシステムの開発 (J. Am. Chem. Soc., 2002)やC60フラ_レンを一方向巻きのらせん状に配列させたらせん高の合成 (Angew. Chem., Int. Ed., 2002)、さらに、多くの光学活性らせん高分子を用いた実用的なクロマトグラフィ_用のキラル固定相の開発とその機構の解明 (J. Am. Chem. Soc., 1996; Angew. Chem., Int. Ed., 1998)など、多くの独創的かつ革新的な研究成果をあげている。

受賞等

平成12年 Wiley高分子科学賞「らせんポリマ_の合成とキラル識別に関する研究」 |

|

|

|

|

| 研究領域「自然免疫」の概要 |

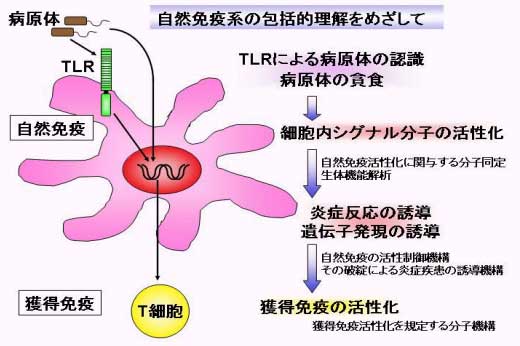

病原体などの外界異物の体内侵入を察知し排除する免疫系は、大きく自然免疫系と獲得免疫系に分類される。T細胞やB細胞が主役を務める獲得免疫系は、免疫反応の特異性と多様性を規定していることから従来から免疫学の研究の主流であり、精力的に解析されてきた。一方、自然免疫系は、下等動物から存在する原始的防御システムであり、哺乳動物ではほとんど機能していない非特異的な免疫系として、注目されなかった。しかし、獲得免疫系の主要な分子機構が明らかにされた今でも免疫系の本体は完全に理解されておらず、多くの自己免疫性疾患の治療戦略は全く確立されていないばかりか、その病因、病態すら明確になっていない。

最近、Toll-like receptor (TLR)の発見、TLRファミリーを中心とした遺伝子欠損マウスの解析を通じて、自然免疫系が病原体の体内侵入を特異的に認識し活性化され、さらに高次機能を有する獲得免疫系の活性化の誘導に必須であることが示唆され、従来の免疫学の理論的背景を根底から見直さなくてはならない状況になっている。

本研究領域では、TLRファミリーの自然免疫における役割の解明を足がかりに、自然免疫系のメカニズムを包括的に理解し、獲得免疫系成立への関与をも明らかにしていく。自然免疫系の細胞に発現しその活性制御に関わることが予想される分子群の生理機能を、遺伝子改変マウスの作製解析により明らかにする。さらにそのマウスにおける遺伝子、タンパク質の発現変化を網羅的に検討し、その分子に会合する新たな分子も同定し、さらにその生理機能を遺伝子改変マウスの作製解析により明らかにしていく。このように、自然免疫という現象に重要な役割を果たす分子群の機能をひとつひとつ明らかにすることにより、自然免疫系の分子機構の包括的な理解、そして自然免疫系の活性化から獲得免疫系成立にいたる橋渡し機構の解明を目指し、生体防御に係わる新たな研究領域を開拓していく。

本研究領域により、免疫異常が深く関与すると考えられるがその発症機構が明らかでない全身性エリテマトーデス(SLE)、慢性炎症性腸疾患など難治性疾患の原因の解明、感染症予防に有効なワクチン、抗アレルギー剤など医薬品の開発への応用展開などが期待され、「先進医療の実現を目指した先端的基盤技術の探索・創出」に資するものと期待される。 |

|

| 研究総括 審良静男氏の略歴等 |

| 1. |

氏名(現職) 審良 静男(あきらしずお)

(大阪大学 微生物病研究所 教授)49歳 |

|

| 2. |

略歴

| 昭和52年 3 月 |

大阪大学医学部卒業 |

| 昭和52年 6 月 |

大阪大学附属病院内科にて研修 |

| 昭和53年 6 月 |

市立堺病院内科 |

| 昭和55 年 4 月 |

大阪大学大学院医学研究科(第 3 内科)入学 |

| 昭和59 年 3 月 |

同修了、医学博士 |

| 昭和59年 4 月 |

日本学術振興会奨励研究員として大阪大学細胞工学センター免疫研究部門にて研究 |

| 昭和60年 3 月 |

米国カリフォルニア大学バークレー校免疫学部 |

| 昭和62 年 6 月 |

大阪大学細胞工学センター免疫研究部門助手 |

| 平成7 年 5 月 |

大阪大学細胞生体工学センター多細胞生体系研究部門助教授 |

| 平成8年 1 月 |

兵庫医科大学生化学教授 |

| 平成9年 4 月 |

兵庫医科大学先端医学研究所教授併任 |

| 平成11年 4 月 |

大阪大学微生物病研究所癌抑制遺伝子研究分野教授 |

この間

| 平成8年9月-平成13年3月 |

科学技術振興事業団・戦略的基礎研究推進事業

「生体防御のメカニズム」研究代表者 |

| 平成13年3月- |

科学技術振興事業団・基礎研究発展推進事業 研究代表者 |

|

| 3. |

研究分野

免疫学 |

| 4. |

主な学会活動等

| ・ |

日本免疫学会 評議員 |

| ・ |

日本生化学会 評議員 |

| ・ |

国際学術雑誌International Immunology, Associate Editor |

|

| 5. |

業績等

自然免疫系による病原体の生体内侵入の察知機構の解析にいち早く取り組み、世界に先駆け, 各Toll-like receptor (TLR)ファミリーが病原体構成成分を特異的に認識すること、TLRを介するシグナル伝達経路を明らかにした。遺伝子欠損マウスの作製により、TLR4がグラム陰性菌に存在するリポ多糖、TLR2がグラム陽性菌のペプチドグリカン、多くの病原菌由来のリポ蛋白の認識に関わることをそれぞれ明らかにした (J. Immunol. 1999; Immunity 1999)。またアメリカのAderem博士のグループとの共同で、TLR5が鞭毛の構成成分であるフラジェリンを認識することを見いだした (Nature 2000)。さらに、TLR9を同定し、その遺伝子欠損マウスを作製し、TLR9が微生物に特有のメチル化されていないCpGモチーフをもったDNA(CpG DNA)を認識する受容体であることを証明した (Nature 2000)。また、TLR7が抗ウイルス剤として現在使用されているimidazoquinolinesをリガンドとすることを発見し、TLR7がウイルスの侵入を認識する受容体である可能性を示唆した (Nature Immunol. 2002)。さらに、TLR1, TLR6がそれぞれTLR2と二量体を形成することにより、病原体由来のリポ蛋白の脂質部の構造の違いを認識していることを明らかにしt. Immunol. 2001; J. Immunol. 2002)。さらに、TLRファミリーを介したシグナル伝達についても、MyD88欠損マウスを作製することにより、MyD88が、全てのTLRを介した炎症性サイトカインの産生を誘導するシグナル伝達に必須の分子であることを明らかにした (Immunity 1997; Immunity 1999)。さらに、TLRファミリーのシグナル伝達経路において、MyD88非依存性の経路の存在をあきらかにし、従来まで同一と考えられていたシグナル伝達経路が、TLRごとに異なり、その違いが生物活性の違いに関連することを世界に先駆け明らかにした (J. Immunol. 2001; J. Immunol. 2001)。このような研究成果は、従来まったく未知であった自然免疫における病原体認識の機構を明らかにしただけでなく、新興感染症や結核などの再興感染症の治療、アレルギー疾患の治療、癌免疫療法に新たな手段を提供するものとして注目されている。

受賞等

平成12年 第17回井上学術賞「免疫系におけるシグナル伝達と生体内での役割」

平成13年 第45回野口英世記念医学賞「自然免疫系における病原体認識機構の研究」 |

|

|

|

|

| 研究領域「環境応答」の概要 |

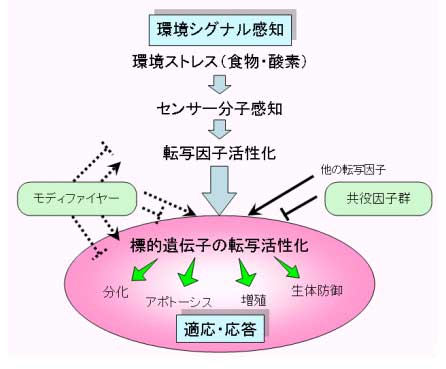

生物の環境適応の特色は、その生物がいかにして生存のためのエネルギーを得ているかという点に最も顕著に現われる。進化の視点から動物の生存戦略を俯瞰すると、その本質はエネルギー源である食物と酸素、その両者が内在的に持つ毒性に対して、いかに強力な防御系を形成するかという点にあると思われる。

現在までに、種々の環境ストレス応答系酵素群の遺伝子発現誘導は、比較的限られた数の転写因子によって担われる現象であることが解明されている。本研究領域は、生体の酸化ストレスと食餌性異物・毒物(「親電子性物質」と総称する)への応答機構に焦点をあて、生体内で真に機能している適応・応答反応の分子メカニズムの解明に取り組むものである。本研究領域では転写因子の細胞内移行、安定化、さらに、共役因子の競争的利用までを視野に入れて、「環境応答転写因子」群の生体内における活性化メカニズムの解明に取り組む。また、これらの転写因子が果たす生理機能の解明を試みる。

本研究により、食餌性異物、活性酸素種、さらに、低酸素に対する生体反応の基本原理の一端が解明され、それが個々の適応・応答機構全体に対して果たしている働きを明らかにできるものと期待される。特に、個々の応答反応の解析から、センサー分子の同定と活性化機構が解明できれば、応答機構と特異性を形成する分子機構の峻別・解明が進み、酸化ストレスと食餌性異物・毒物に対する生体応答の包括的理解が可能となるものと思われる。

環境適応メカニズムの破綻が種々の疾病発病と密接に関連することを示す知見も集積し始めており、今後、その関連性を解明できるものと思われる。個々の環境応答系の個体レベルでの機能解析、さらに、刺激の感知と応答機構の分子レベルでの解明を通して、革新的医療を実現することが期待される。また本研究による薬物代謝機構に関する知見は、薬剤や食品添加物、農薬等の評価などへの貢献が期待されるので、健康な食生活と安心して暮らせる生活環境の実現に寄与し、「技術革新による活力に満ちた高齢化社会の実現」に資するものと期待される。 |

|

| 研究総括 山本雅之氏の略歴等 |

| 1. |

氏名(現職) 山本 雅之(やまもとまさゆき)

(筑波大学 先端学際領域研究センター/基礎医学系 教授)48歳 |

|

| 2. |

略歴

| 昭和54年 3月 |

東北大学医学部 卒業 |

| 昭和58年 3月 |

東北大学大学院医学研究科 修了 医学博士 |

| 昭和58年 4月 |

東北大学医学部 助手(医化学第一講座) |

| 同 10月 |

アメリカ合衆国ノースウエスタン大学 博士研究員 |

| 昭和61年 2月 |

富山医科薬科大学 助教授(生化学第一講座) |

| 昭和64年 1月 |

アメリカ合衆国ノースウエスタン大学 上級研究員 |

| 平成 3年 1月 |

東北大学医学部 講師(医化学第二講座) |

| 平成 7年 4月 |

筑波大学先端学際領域研究センター/基礎医学系 教授(分子発生生物学) |

| 平成12年 4月 |

京都大学ウイルス研究所 客員教授(平成13年3月まで) |

| 平成14年 4月 |

筑波大学医学研究科・研究科長 |

|

| 3. |

研究分野

分子発生生物学、生化学、分子生物学 |

| 4. |

学会活動等

日本生化学会 評議員(平成8年~ )、「生化学」企画委員(平成9~14年)、J. Biochem. 常任論文審査員(平成8~9年)、J. Biochem. Associate Editor(平成10~13年)、特定研究(A)「転写調節機構」総括幹事(平成9~12年)、日本癌学会 評議員(平成12年~ )、日本分子生物学会 評議員(平成13年~ )/編集担当幹事、Genes to Cells, Communicating Editor(平成14年~ ) |

| 5. |

業績等

赤血球型ALA合成酵素(ALAS-E)をコードするcDNAをクローン化して、赤血球系に固有のヘム合成経路が存在することを実証した(PNAS 1985)。また、ALAS-E遺伝子の発現制御メカニズムの解析から、GATA転写因子群を発見した(Genes Dev. 1990)。その後、GATA因子群の解析を通して、組織特異的な遺伝子発現制御機構への新しいアプローチを開拓してきた(Nature 1993, PNAS 1997, JBC 1997, EMBO J 2001など)。また、赤血球特異的な転写制御に働くNF-E2転写因子を構成する一つのサブユニットが癌遺伝子Mafの関連因子である小Maf群因子であることを発見し(Nature 1994)、さらに、小Maf群因子の過剰発現マウスと遺伝子破壊マウスの交配と解析から、転写因子の定量制御の重要性を実証した(Cell 2000)。CNC群転写因子として、新たにNrf2を同定し(MCB 1995)、Nrf2遺伝子破壊マウスにおいて、親電子性物質や活性酸素による一群の異物代謝系酵素および抗酸化蛋白質の誘導発現が欠落していることを発見した(BBRC 1997)。さらに、Nrf2に相互作用する新規分子Keap1を単離し、同因子が細胞質に局在するNrf2制御蛋白質であることを実証した(Genes Dev. 1999)。Nrf2は親電子性物質に対する応答反応の鍵因子、Nrf2とKeap1の相互作用の解析から、生体の親電子性物質センサーの実体に迫ることができるものと期待される。

受賞等

平成7年 東北大学医学部奨学賞・金賞および坂田賞

「転写因子による細胞・組織特異的遺伝子発現調節機序の解明」

平成8年 井上学術賞(井上科学振興財団)

「転写因子群による赤血球特異的遺伝子発現制御機構の解析」 |

|

|

|

戻る

|