| 多成分同時測定(スマートケミカルセンサー)の意義 |

従来、多種の物質の測定には、その対象の回数だけ測定を行う必要がありました。例えば3種類の重金属イオン、水銀・亜鉛・カドミウムイオン濃度を測定するには、複雑な前処理に加え時間、手間、労力と専門設備を使い、それぞれのイオンについて3回行っていました。今回、神奈川県地域結集型共同研究事業において、研究グループリーダーの鈴木孝治(慶應義塾大学理工学部教授)

、萩原将文(慶應義塾大学理工学部助教授)、ダニエル・チッテリオ(KAST

・STA フェロー)らのグループが開発した多成分同時測定センサーシステム(スマートケミカルセンサーシステム)は、3種類のイオンを1回の簡単な測定で同時に測定できる画期的なものです。このセンサーシステムは図1に示すとおり

| ● |

単一の膜に複数のセンシング分子を含有する化学センサー(マルチセンシングセンサー) |

| ● |

センサー応答(=測定データ)をニューラルネットワークで解析するソフトウエア |

で構成されています。 |

|

| |

| 逆転の発想!低選択感度のイオンセンサーとニューラルネットワーク解析 |

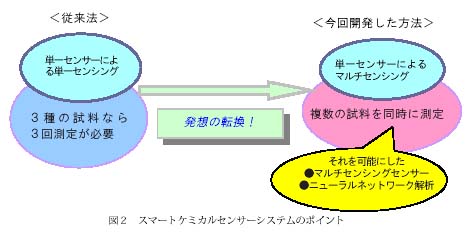

| 通常の発想では”正確な測定”のためには、「高精度のセンサー開発」=「測定対象物質だけに応答する選択感度、精度の向上」が定石ですが、今回の成果のポイントは、一言でいうと逆転の発想にあります(図2)。つまり、あえて対象物質への選択感度を抑え複数種のイオンと多様に応答するセンサーを設計し、そのセンサー応答から得られる多様なデータをコンピュータ解析を駆使して最適解を導き出す、というものです。2つのポイントを以下詳しく説明します。 |

|

| |

|

|

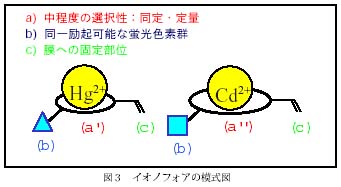

| 化学構造は図3に示すとおり、a)測定対象を特定の1種類に絞り込まず3種の金属イオンと応答する(=同時に測定できる)アザクラウンエーテルと、b)異なる蛍光を発する蛍光色素団、C)将来的に水中での測定を可能にし、単一膜センサーへの応用を可能にする膜への固定部位という設計で合成しました。クラウンエーテルと蛍光色素団の組み合わせを変え、測定を可視光全体でスキャンすることにより、測定対象をさらに10種程度までは広げることが可能です。 |

|

|

|

|

| まず濃度のわかっている混合イオン溶液から得られた測定データを、バックプロパゲーション(BP:誤差逆伝搬法)と呼ばれる学習アルゴリズムを用いてニューラルネットワークに学習させます。次に対照試料から得られた測定データに、もっとも近い値を出す濃度をネットワークインバージョンで逆演算処理することで求め、その値の集合(解候補)を絞り込むことで最終解である各イオン濃度を算出します。一見複雑なこの一連の解析ですが、解析ソフトの工夫により一般家庭で普通に用いられているパソコンでデータ処理が可能です。また測定の精度については、濃度がわからない溶液を解析した結果、測定誤差はおおむね2〜6%以内と精度の高さが証明されました。 |

| |

| 利用分野と展望 |

| ● |

水銀、亜鉛、カドミウムマルチセンサーの利用分野 |

|

今回、同時測定に成功した水銀、亜鉛、カドミウム等の有害重金属イオンは、水俣病、イタイイタイ病などの原因物質として人体への悪影響が広く知られた代表的な環境汚染有害物質で、現在では水質汚濁防止法などの法律で環境基準(規定濃度)が厳密に定められています。この同時定量マルチセンサーは、環境負荷軽減に向けた様々な取組みが時代の要請とされる中で、簡易測定システムとして様々な水処理施設、例えば工場廃液処理場、自治体の取水施設、水浄化施設等、現場のニーズに沿った実用化が可能な研究成果です。 |

| ● |

多成分解析システムソフトの応用範囲 |

|

多成分同時解析システムソフトは、

| * |

センサー部位(イオノフォア)を替えることでターゲットとなる対象金属を広げられる |

| * |

液体のみならず、気体、固体を問わず測定対象を広げられる |

| * |

混合物中の各成分分析を簡便に出来る |

という、実際の測定現場で常に問題となる種々の煩雑さを解消する非常に有意義なツールとなります。 |

| ☆ |

この成果は1月24日開催の神奈川県地域結集型共同研究事業 研究発表会で発表します。

(問い合わせ先:(財)神奈川科学技術アカデミー研究部 電話044-819-2035) |

|

|