ポイント

- 鉄系超伝導体の一種である鉄カルコゲナイドが超伝導状態へと変化する温度を、従来と比較して1.5倍(23ケルビン、摂氏マイナス250度)に上昇させることに成功しました。

- 薄膜作製の手法を用いて、従来の試料作製に伴っていた困難を克服したのが成功の鍵です。

- 鉄系超伝導体の超伝導発現機構の解明、応用化の実現に向けた研究の飛躍的な進展が期待されます。

東京大学 大学院総合文化研究科の今井 良宗 助教、前田 京剛 教授らは、鉄カルコゲナイド注1)が超伝導状態へと変化する温度(臨界温度)を、従来の15ケルビン(摂氏マイナス258度)と比較して1.5倍(23ケルビン、摂氏マイナス250度)に上昇させることに成功しました。これは、従来の手法では合成が困難であった組成を持つ鉄カルコゲナイドの薄膜を作製することによって実現したものです。

鉄カルコゲナイドは鉄(Fe)、テルル(Te)、セレン(Se)から構成される物質です。従来の合成手法では、単一の固溶体を形成しない、つまり、セレンとテルルの比が一定にはならない現象(相分離注2))が起こる組成領域が存在し、鉄カルコゲナイドの特性を理解する上で大きな障害となっていました。今回の成果は、このような問題を鉄カルコゲナイドの薄膜試料を作製することにより初めて克服した画期的なものです。

鉄カルコゲナイドは鉄系超伝導体注3)の一種であるため、これらの物質が超伝導状態を発現する機構の解明に向けた研究が一層加速することが期待されます。また、今回観測した大幅な超伝導臨界温度の上昇は、同物質の応用化を大きく促すものであり、他の超伝導体においても、臨界温度を向上させるための新しい有力な指針ともなりうるものです。

本研究成果は、2015年2月2日(米国東部時間)に、米国科学アカデミー紀要「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America」にオンライン速報版で公開される予定です。

なお、本成果は、科学技術振興機構(JST)国際科学技術共同研究推進事業(戦略的国際共同研究プログラム)日本-EU(EC EG RTD)共同研究「超伝導」における「鉄系超伝導体デバイスの物理的・工学的基盤の構築」(日本側研究代表者:生田 博志 名古屋大学 教授、EU側研究代表者:飯田 和昌 ドレスデン・ライプニッツ固体・材料研究所 上席研究員)の一環として得られたものです。

<発表内容>

ある物質を低温に冷却すると、電気抵抗が突然ゼロになり、それと同時に外部から加えられた磁場が完全に排除される、完全反磁性と呼ばれる特性を示すことがあります。この現象は「超伝導」と呼ばれ、1911年にオランダのカメリン・オネスにより初めて発見されたものです。しかし、その発見以来、半世紀以上が経過しても、物質が超伝導状態へと変化する臨界温度は30ケルビン(摂氏マイナス243度)以下にとどまっていたため、超伝導現象は極低温でのみ起こると信じられてきました。ところが、1986年のベドノルツとミュラーによる銅酸化物高温超伝導体の発見によって、その状況は一変しました。官民問わず、世界中で精力的に銅酸化物高温超伝導体に関する研究がなされ、現在では臨界温度は最高で150ケルビン(摂氏マイナス123度)まで上昇することが報告されています。臨界温度の上昇は、冷却に必要となるエネルギーを低減できることを意味しており、臨界温度の高い超伝導体は、電力輸送など多方面への応用が期待されています。

そのような中、2008年に東京工業大の細野 秀雄 教授らのグループにより、鉄を伝導面に含む超伝導体、いわゆる鉄系超伝導体が報告されました。発見からわずか数ヶ月で、超伝導臨界温度は55ケルビン(摂氏マイナス218度)まで上昇することが明らかとなり、銅酸化物高温超伝導体に次ぐ、第二の高温超伝導体の物質群として大いに注目を集め、現在も国内外を問わず、物質開発、超伝導機構の解明、また、応用化に向けた研究が盛んに行われています。中でも鉄カルコゲナイド超伝導体(FeSe1-xTex)は、鉄系超伝導体の物質群の中で最も単純な結晶構造をとる(図1)ことから、同物質群の超伝導機構を解明する上で極めて重要な物質であると考えられています。しかし、この物質は特定の組成領域において相分離を起こすため、試料の作製が困難な組成領域が存在しており(図2)、そのことが同物質の特性を理解する上で最大の障害となっていました。

今井助教、前田教授らの研究グループでは、非平衡なプロセスで反応が進む「薄膜」に着目しました。固相反応法など通常の合成手法を用いて固体物質を作製すると、熱力学的に安定な状態が得られます。しかし、薄膜作製のように非平衡なプロセスで反応が進む手法を用いると準安定状態をとる物質であっても合成することが可能です注4)。

研究グループでは、薄膜作製の代表的な手法であるパルスレーザー堆積法注5)(図7)を用いて、フッ化カルシウム基板上に鉄カルコゲナイド薄膜を作製しました。その結果、従来の合成手法では相分離が不可避であると考えられていた組成領域(テルルの組成量が0.1から0.4の範囲、図2)であっても、相分離を抑制できることを初めて見出しました。また、鉄カルコゲナイド薄膜の超伝導臨界温度を調べたところ、これまで同物質のバルク結晶で得られていた値よりも1.5倍高い、約23ケルビン(摂氏マイナス250度)であることがわかりました(図3)。薄膜化することによって、これほど大きな臨界温度の上昇が見られるケースは極めて稀です。臨界温度をテルルの組成量に対して図示したところ、最高の臨界温度を示す組成がこれまでバルク結晶で得られたものと異なることもわかりました(図4)。また、一般に鉄系超伝導体の超伝導臨界温度相図はドーム状になります(図5)が、それとは異なる振る舞いをすることも明らかになりました。

今回の成果は、鉄系超伝導体の超伝導発現機構を解明する鍵を握ると考えられている物質、鉄カルコゲナイドにおいて、特殊な組成領域の薄膜試料を作製することにより、鉄カルコゲナイドの臨界温度を上昇させることに初めて成功した画期的な成果です。今後、鉄カルコゲナイド超伝導体、そして、鉄系超伝導体の超伝導発現機構の解明に繋がることが大いに期待されます。また、同試料において見られた大幅な超伝導臨界温度の向上は、同物質の応用化を大きく促すものであり、また、他の超伝導体においても、臨界温度を向上させるための新しい有力な指針ともなりうるものです。

<参考図>

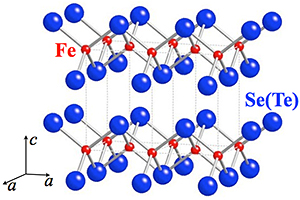

図1

鉄カルコゲナイド超伝導体FeSe1-xTexの結晶構造。鉄とセレン(テルル)の四面体からなる層だけが積み重なった構造をとる。鉄系高温超伝導体の中で、最も単純な結晶構造である。

図2

鉄カルコゲナイド超伝導体FeSe1-xTexのバルク結晶でこれまでに報告されていた超伝導臨界温度とテルルの組成量(Te量x)との関係。これまで実験的に確認された最高の超伝導臨界温度は約15K(摂氏マイナス258度)で、そのときのTe量はx=0.5-0.6である。

図3

鉄カルコゲナイド超伝導体FeSe1-xTexのバルク結晶と薄膜試料について、電気抵抗率の温度変化を示す。ただし、縦軸の電気抵抗率は、バルク結晶、薄膜試料についてそれぞれ35ケルビン(摂氏マイナス238度)の電気抵抗率が1としたときの値を示している。灰色のカーブが従来報告されていたバルク結晶の値であり、超伝導臨界温度はおおよそ15ケルビン(摂氏マイナス258度)である。赤色のカーブが今回作製に成功した薄膜の値であり、超伝導臨界温度はおおよそ23ケルビン(摂氏マイナス250度)である。

図4

今回作製した鉄カルコゲナイド超伝導体FeSe1-xTex薄膜における超伝導臨界温度とテルルの組成量(Te量x)との関係。最高の超伝導臨界温度は約23ケルビン(摂氏マイナス250度)で、そのときのTe量はx=0.2である。また、x=0.1とx=0.2の間で、臨界温度が急激に減少しており、鉄系超伝導体で一般的に見られる「ドーム状の臨界温度相図」とは、大きく異なっている。

図5

鉄系超伝導体にみられる典型的な電子状態相図。ただし、AFMは反強磁性金属相の略である。超伝導臨界温度は、電子・ホール濃度に対して、「ドーム状」となる(オレンジ部分)。

図6

準安定状態と熱力学的な平衡状態の直感的なイメージ。①が準安定状態で、②が熱力学的な平衡状態に相当する。①の状態にある場合、E12程度のエネルギーに相当する乱れがないと、平衡状態である②には到達しない。

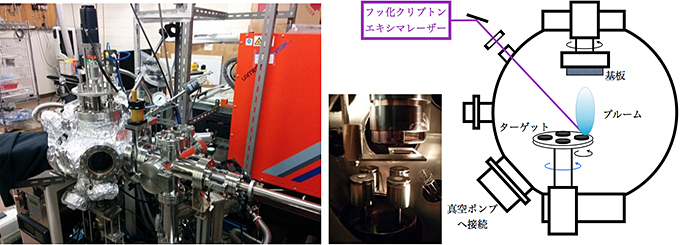

図7

パルスレーザー堆積法を用いた製膜装置の写真と概念図。

<用語解説>

- 注1) 鉄カルコゲナイド

- 鉄カルコゲナイド超伝導体FeSe1-xTexは、鉄系超伝導体を構成する物質の一つですが、この物質の臨界温度は、FeSeの場合には約8ケルビン(摂氏マイナス265度)、テルルの組成量が0.5-0.6の場合には約15ケルビン(摂氏マイナス258度)であるため、他の鉄系超伝導体と比べてそれほど高くはありません(図2)。しかし、その結晶構造は、鉄とセレン(テルル)からなる四面体だけが積層した非常に単純な結晶構造をとる(図1)ことから、鉄系超伝導体の超伝導発現機構を明らかにする上で、この物質の特性を明らかとすることは極めて重要であると考えられています。ところが、同物質を研究する上で最大の問題となるのが、相分離(注2)参照)の存在です(図2)。

- 注2) 相分離

- 相分離とは、多元系の物質を合成するときに、物質全体にわたって均一な固相(固溶体)を形成することなく、複数の組成を持つ相が形成される現象です。鉄カルコゲナイドの場合、テルルの組成量が0.2の試料を作製しようとしても、他の組成が交じり合った相(たとえば、テルルの組成量が0.1と0.4の物質が交じり合った状態)が形成されてしまうため、テルルの組成量が0.2の試料を作製することができません。したがって、この物質では、さまざまな物理量の組成依存性を詳細に検討することができず、そのことが同物質の研究の足枷となっていました。

- 注3) 鉄系超伝導体

- 鉄系超伝導体とは、2008年東京工業大学の細野 秀雄 教授のグループで発見された、新しい超伝導体LaFeAs(O,F)と同種の結晶構造を持つ一連の超伝導体の総称です。鉄系超伝導体は、鉄とニクトゲン(砒素、燐)あるいはカルコゲン(セレン、テルル)の四面体からなる伝導層とさまざまなブロック層とが交互に積相した層状の結晶構造をとります。超伝導現象にとって天敵である磁性の象徴ともいえる元素の鉄が、伝導面を構成しているにもかかわらず、50ケルビン(摂氏マイナス223度)を超える高い温度で超伝導現象を示すことから、世界中の多くの超伝導研究者に驚きを与えました。現在では、数多くの鉄系超伝導体が発見されており、臨界温度は最高で55ケルビン(摂氏マイナス218度)にまで達しています。鉄系超伝導体の典型的な電子相図は図5のようになっており、臨界温度は元素置換量に対してドーム状となります。

- 注4) 平衡状態と非平衡状態

- 熱力学的な平衡状態とは、物質がある環境に十分長い時間置かれたときに到達する定常的な状態で、物質の自由エネルギーが最低の状態です。通常の合成手法(固相反応法やチョクラルスキー法など)を用いた場合には、平衡状態をとる物質が得られます。それに対して、非平衡なプロセスで反応が進む合成手法を用いた場合には、準安定的な状態をとる結晶も合成できます。準安定的な状態とは、真に安定な状態ではないものの、小さな乱れでは変化しないような状態(図6)です。薄膜作製は、非平衡プロセスの典型的なものとしてよく知られています。薄膜を利用して、非平衡な状態をとる物質が得られる例として、ダイアモンドの薄膜が挙げられます。ダイアモンドは、炭素固体の高温高圧下の平衡状態ですが、薄膜の手法を利用して、常圧下でもダイアモンド薄膜を作製することができます(常温常圧下の平衡状態はグラファイト)。

- 注5) パルスレーザー堆積法

- パルスレーザー堆積法は、薄膜作製の代表的な手法の一つです。薄膜の材料となる多結晶ターゲットに高出力パルスレーザーを照射し、プラズマ化します。そのプラズマを基板上で再び固体に変化させて堆積させることによって、薄膜を作製します。この方法は、酸化物・非酸化物を問わず様々な材料の薄膜作製に適用することができます(図7)。

<発表雑誌>

| 雑誌名 |

2015年2月2日付米国科学アカデミー紀要「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America」 |

| 論文タイトル |

“Suppression of phase separation and giant enhancement of superconducting transition temperature in FeSe1-xTex thin films” |

| 著者 |

Yoshinori Imai*, Yuichi Sawada, Fuyuki Nabeshima, Atsutaka Maeda |

| doi |

10.1073/pnas.1418994112 |

<お問い合わせ先>

<研究に関すること>

東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻 助教

今井 良宗(イマイ ヨシノリ)

〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1

Tel/Fax:03-5454-6763

E-mail:

http://maeda3.c.u-tokyo.ac.jp

東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻 教授

前田 京剛(マエダ アツタカ)

〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1

Tel:03-5454-6747 Fax:03-5454-6992

E-mail:

http://maeda3.c.u-tokyo.ac.jp

<JST事業に関すること>

科学技術振興機構 国際科学技術部

中島 英夫(ナカジマ ヒデオ)

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K’s五番町

Tel:03- 5214-7375

E-mail:

<報道担当>

科学技術振興機構 広報課

〒102-8666 東京都千代田区四番町5番地3

Tel:03-5214-8404 Fax:03-5214-8432

E-mail: