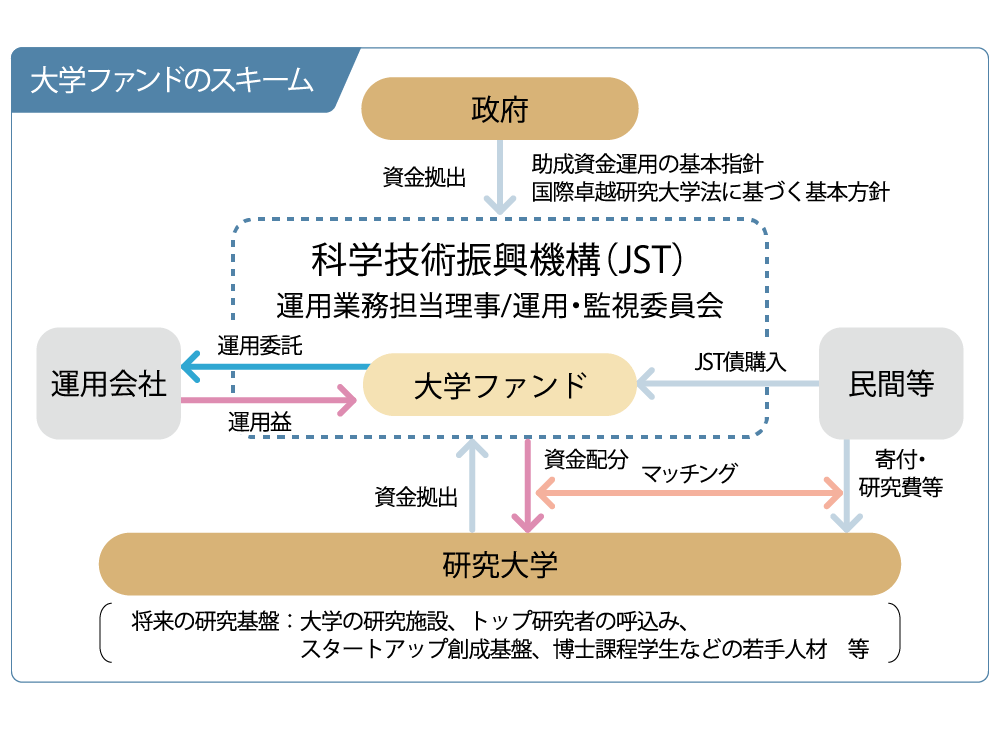

政府では国内の大学の中から数校を選定して、世界最高水準の研究力のある『国際卓越研究大学』を育成し、世界に引けを取らない研究開発環境の基盤を構築する事業を進めています。2024年11月には国際卓越研究大学第1号として、東北大学が選ばれました。この事業を推進するのに必要な数千億円規模の資金を調達するために、JSTが主となり行うのが『大学ファンド』事業です。政府から10兆円という巨額の資金を預かり、これを市場で運用し、大学に助成するための資金を確保するというもの。運用益は国際卓越研究大学への支援のほか、若手研究者の研究環境を改善する目的のためにも使われる予定です。

田上課長は「市場で運用することを目的として政府が巨額の資金を措置するというのは前例のないことで、最初にこの構想を聞いたときは非常に驚きました。しかも、JSTには資金運用のノウハウがなく、もちろん私自身も運用業務に関してはまったくの未経験でした。それを自分たちで立ち上げるというのは、『本当にできるだろうか』というのが率直な気持ちでしたが、この前代未聞のプロジェクトの立ち上げにチャレンジするという気持ちで前向きに始めることができました」と話します。プロジェクトの最初の大きなミッションは、一年以内に大学ファンドの運用を開始することでした。

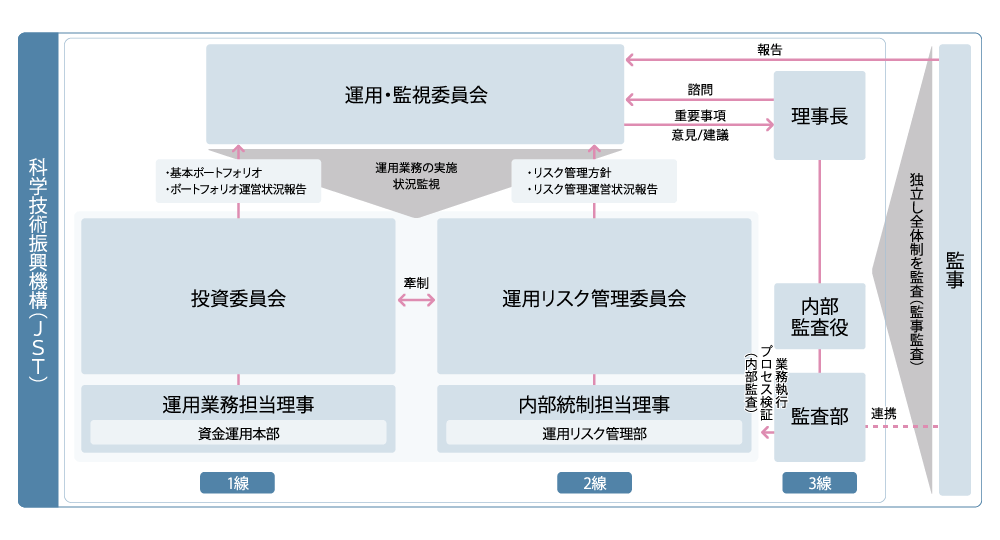

「運用を行うための環境整備の他、運用の基本方針の策定、株や債券といった資産の配分割合である基本ポートフォリオの策定、各種取引ルールの制定など、運用を開始するために必要な仕組みづくりに邁進しました」(田上)。

#6 大学ファンド

資金運用本部 運用調整室

企画グループ

田上 健一課長

2005年入職

安田 尚央課長代理

2017年入職

経験ゼロから資金運用の仕組みを立ち上げる

ステークホルダーとの調整業務に奔走する

JSTでは資金運用に関するノウハウを保有していなかったため、まずは資金運用のプロフェッショナルとして金融機関から出向者を招きました。

「金融機関から来たメンバーたちは運用面で豊富な経験がありましたが、それでも10兆円規模のファンドをゼロから作り上げるという挑戦は、誰もが初めての経験でした。また、出身機関によって運用業務に対する考え方の違いもあります。そうしたメンバーたちがひとつのチームとなってパフォーマンスを最大限に発揮できるように心血を注ぎました」(田上)。

また、JST内部だけではなく、内閣府・文部科学省といった関係省庁や、金融機関などの様々なステークホルダーとの調整を日々進めました。

「運用開始までにどのような課題を解決しなければならないのかを抽出し、その解決策をさまざまなステークホルダーとの間で調整を行いながら、課題解決に向けて進めていきました。あらかじめ運用開始期日が決まっていたため、限られた時間の中で周囲の協力を得ながら、この大きなプロジェクトを進めるために奔走した1年でした。当時は本当に大変でしたが、今思えば楽しくて充実した時間でした」(田上)。

JST職員にとって資金運用業務は縁遠い存在だったため、多くの職員に大学ファンドという異質なものを理解してもらうことも大きなテーマだったと語るのは、立ち上げメンバーの一人である安田課長代理です。「毎月JST内の関係部署を集めた定例会議を主催し、大学ファンドの構想について理解を求め、運用を開始する上で必要な体制や新しいルールなどを丁寧に説明することでJST内の理解や協力を得ることにも注力しました。社内の合意形成をするために、ある種、これまでのJSTの常識を変えていくような取り組みだったと思います」。

※上の図は横にスワイプするとスクロールします

1年足らずの準備期間を経て運用がスタート

2022年3月、ゼロから立ち上げた大学ファンドの初取引が行われました。

「ついに今日から始まるのかという思いが湧きました。当時の理事長の他、役員やプロジェクト関係者が固唾を飲んで見守る中、初めての取引がスタートすると、その場で自然と拍手が沸き起こりました。皆が苦労を重ねてようやく辿り着いた運用のスタートだったので感無量でした。その場の高揚感は決して忘れることはないでしょう」(安田)。

さまざまな方々の協力を得ながら、無事に1年以内で大学ファンドが立ち上がったことは、画期的な成果です。しかし、ホッとしたのも束の間、運用が始まってからはすぐにどのように発展させていくかに、メンバーたちの意識は移ったといいます。幸いなことに、取引がスタートしてから運用状況は概ね順調に推移しています。収益の面では、当初必要となる大学等への助成原資を一定程度確保することができました。その後も、長期的な視点で安定的に運用益が得られるようにポートフォリオの検証なども進めており、運用方法を少しずつ洗練させている最中です。

「現在はまだ立ち上げ期ということもあり、常に新しい状況に直面し、その度にまっさらな状態から対応を考えて実行することが少なくありません。ステークホルダーも多く、さまざまな考え方がある中で調整しながら、新しいことを進めるのは大変困難な仕事ではありますが、前例に囚われず自らの考えで物事を進めていくことができるという点では、非常にやりがいを感じています」(田上)。

運用実績を公表する「業務概況書」を手作りする

大学ファンドは国からの資金を運用しているため、法令によりその運用実績を「業務概況書」として公表することが定められています。JSTでは前例がない資金運用の事業だけに、形式や詳細内容についてはゼロから決めていく必要がありました。

グループ全員が集まって、何をどう伝えれば大学ファンドの仕組みや運用実績・運用手法などを、読み手に理解してもらえるのかを検討しました。そのためにまずは他法人の資料や過去の事例を収集・調査し、検討を重ねながら資料をまとめたとのこと。特に、実際の運用を行う資金運用室やリスク管理を所掌する運用リスク管理部との連携が不可欠であり、コミュニケーションを重ねながら、業務概況書を少しずつ形にしていきました。苦労の末、すべて手作りで完成した資料は自信を持って発表できるものとなり、大学ファンドを多くの方々に知っていただくための、良いきっかけになるものだと安田課長代理は自負しています。

「業務概況書を自分たちの力で完成させることができたのは、職場の仲間の力が大きく、誰と一緒に仕事をするのかが大事だと実感しました。今と同じメンバーで全く別のプロジェクトをやることになっても、私は喜んで参加すると思います。それだけ仕事への理解や情熱があって、真面目に物事に取り組む仲間と一緒に仕事ができたことは、自分自身にとってとても有意義なことだと思っています。その点もJSTに入職してよかったことの一つですね」(安田)。

日本をより良い方向に向かわせる起爆剤として

政府が立案した「大学ファンド」という構想を形にし、将来、大学や若手研究者のためにその資金が使われることで、世界最高水準の研究大学の実現に貢献する。そうした社会に大きな影響を与える仕事に携わることで、メンバーたちは自分の役割の重要性を実感しています。

政府が立案した「大学ファンド」という構想を形にし、将来、大学や若手研究者のためにその資金が使われることで、世界最高水準の研究大学の実現に貢献する。そうした社会に大きな影響を与える仕事に携わることで、メンバーたちは自分の役割の重要性を実感しています。

「私がJSTに転職してきた理由は、日本の将来を担う子供たちに貢献できる仕事をしたいと真剣に考えた末、科学技術力の強化が日本の明るい未来につながると信じたからです。JSTでは以前から、日本の国力や科学技術力向上に貢献する事業を行ってきましたが、その中でも、大学ファンドは金額面で桁違いであり、大きな影響を与える可能性のある事業です。その仕事に携われたことは、自分にとって大きな誇りです」(安田)。

これまでになかった事業が政府から任されたことについても、これまでJSTがさまざまな事業で結果を出してきたことで、政府から信頼を得ている証だと言えるでしょう。

「この前例のない画期的な事業に国とJSTが決意を持って取り組んだことも、大きな意義があると考えています。事業としては次のステップに進む段階に差し掛かっており、今後は大学ファンドがスムーズに成長できるよう、組織全体の力がより一層発揮できるような、更に洗練した仕組みの整備に尽力していきます。最終的には大学ファンドで得た運用益が大学や研究者の方々に届き、世界最高水準の研究成果につながることで、日本がより良い方向に進むための起爆剤になることを切に願っています」(田上)。