|

|

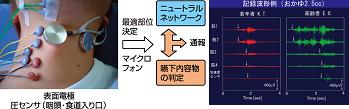

誤嚥防止システムの開発 |

|

|

|

| 高齢化社会において脳障害の患者が急増し、誤嚥性肺炎を起こして死亡する例が問題化してきています。その対策として、咽喉頭にセンサを最適部位に配置して「飲み込み運動」を行った際の筋電図を解析し、正常な嚥下と誤嚥による筋電図パターンの違いをニュートラルネットワークを用いて識別させる基本方式を開発しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

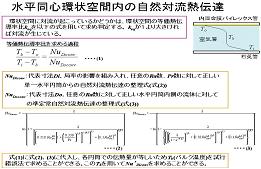

輻射平衡炉の熱・流体的研究 |

|

|

|

| 半透明金反射ミラーを利用したゴールドファーネス炉が、断熱材を用いた従来炉にない優れた熱特性を示すため、新素材等の研究開発等で盛んに利用されています。本研究では、この炉が優れた特性を示すメカニズムや構造等を熱・流体的な角度から検討し、特性を最大限に引き出す設計方法を見出すとともに半導体等の実プロセスへの展開の可能性等について検討しました。その結果理論的な基本設計法が確立でき、写真に見られる実機を試作し、商品化に成功しました。更に半導体プロセス(8インチ仕様)使用可能な試験機の試作にも成功し、所期の特性を確認しました。 |

|

|

| 輻射平衡炉構造 |

|

|

| 輻射平衡炉の構造 |

|

|

|

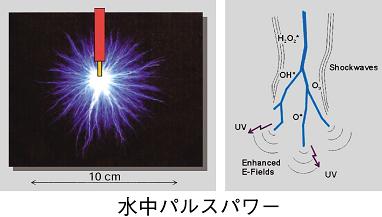

パルスパワーを用いた 微生物破壊メカニズムの探求 |

|

|

|

| 水中にパルスパワーを加えて生じるストリーマ放電により、らん藻プランクトンを即効的に殺傷できることを確認し、閉鎖湖沼の浄化システムへの応用可能性について見通しを得ました。 |

|

|

|

|

|

|

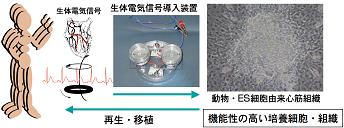

生体電気信号導入装置の開発およびその再生・移植医療への応用 |

| 研究シーズ/ |

徳冨 直史(崇城大学)、小川 峰太郎(熊本大学) |

|

|

| 簡易の生体電気信号導入装置を作製し、培養組織・細胞の機能向上や生育促進が可能な電気環境を提供して高品質の再生・移植材料の作製に成功しました。また疾患特異的な電気信号の付加も可能であり、作製した脱髄性神経疾患やてんかん、不整脈などの疾患モデルは医薬品の効率的なスクリーニングに有用です。 |

|

|

|

|

|

|

|

構造性発色の研究とその応用 |

| 研究シーズ/ |

松田 豊稔(熊本電波工業高等専門学校) |

|

|

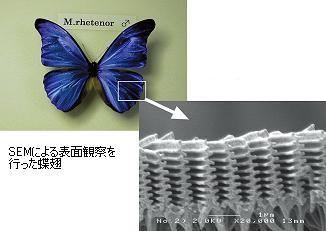

| 各種蝶の鱗粉の色と電子顕微鏡による構造解析の結果、鱗粉の色が構造性発光層と色素膜層の組み合わせで決まっていることを確認しました。結果として、バラエティーに富んだ色合いを実現する構造設計が可能であることが判明しました。

|

|

|

|

| 鱗粉にある微周期構造 |

|

|