科学コミュニケーションについて知りたい

背景と歴史

学術界と政策の動きを軸に見る

現代社会に強く求められる科学コミュニケーション

科学技術の研究がひらく新たな知見や技術は、私たちに便利な生活と豊かな文化をもたらしました。しかしその一方で、環境汚染や軍事技術を進め、高度な生殖医療や人工知能などをつくり出し、個人だけでなく社会でも制御の難しい多くの問題と不安を生み出しました。特に20世紀後半、科学技術の研究開発が国力や経済力を高めるものとして急速に進展し、専門化が進んでいくと、人びとには研究開発でいま何が行われているのか、またその影響がどのような形で表れるのかを知ることが難しくなり、リスクや欠点、利点を考え合わせて未来に向けた判断を行うことが困難になりました。「科学コミュニケーション」は、そんな現代を生きる私たちにとって、必要不可欠なものとなっています。

「科学コミュニケーション」を文字通りなぞると、"科学について、他者とコミュニケーションすること"ですが、"科学の何を""誰と誰が""どのように"コミュニケーションするのかの考え方や取り組み方は多様です。そのひとつ、科学者たちが研究成果を共有する試みを辿ると、17世紀、科学革命が起こった英国での「ロイヤル・ソサエティ(王立協会)」設立(1660年)に遡ることができそうです。王立協会は、科学者たちが研究成果を共有し考え合う場としてつくられ、後に研究成果を公にひらく出版活動も始め、これらは現在の学会や科学誌の先駆けとなりました※1。やがて18〜19世紀、国の資金で行われる研究が国民生活に影響するようになると、国民の利益と科学の関係を議論する仕組みがつくられました(「英国科学振興協会」設立、1831年)。19世紀半ばには、米国でも、"人類の幸福のために"をうたい科学者間の協力促進や研究成果の発信、科学教育の改善などを行うAAAS(米国科学振興協会・1848年〜)が、民間の非営利組織として誕生しました。

現在言われる「科学コミュニケーション」は、こうした300年以上にわたる流れを継ぎつつ、20世紀後半の急速な科学技術の進展に伴い表面化した深刻な社会問題を契機にしてさらに重要視され、科学者の間にとどまらず、国の政策として、あるいは社会の人びとの自発的な活動として取り組まれてきました。今世紀に入ると、科学コミュニケーション活動は、欧州諸国やアメリカのみならず、日本、アジア諸国などでも本格化し、行政、専門家、産業界、マスコミ、市民の多様な世代が関わり合って、互いにつくり出し、活かしていく活動として、ますます活発に行われるようになりました。

科学コミュニケーションの20年

社会と科学のこれからをともに考え、未来を創る

1.科学者の社会的責任に言及した「ブダペスト会議」

現代の国際的な「科学コミュニケーション」の動きの発端としてまず挙げられるのは、BSE(牛海綿状脳症)問題を端緒とした議論でした。1996(H8)年、英国政府はそれまで人にはうつらないとされてきたBSEが、人にも感染すると発表。欧州を中心に科学者や科学への不信感が広がりました。同じころ、商業栽培を開始した米国の遺伝子組み換え食品に対しても大規模な反対運動が起こりました。欧州ではこれを機に、科学コミュニケーションの考え方を「理解増進活動」から、さまざまな人びととの双方向的な「対話」や政策への関与(「公共的関与」)へと転換しました※4。

1999(H11)年、ユネスコ及び国際科学会議(ICSU)によって「世界科学会議(World Conference on Science)」(通称:ブダペスト会議)が開催され、「21 世紀のための科学 新たなコミットメント(責任)」をテーマに協議がなされました。その結果、「科学と科学的知識の利用に関する世界宣言」が採択され、「科学者の社会的責任」として高い水準の科学的誠実さ、研究の品質管理、知識の共有、社会との意思疎通、若い世代への教育などが求められました※5,6。この考え方は現在でも継承され、例えば欧州連合の政策執行機関である欧州委員会が定める「研究開発・イノベーション促進プログラム(Horizon2020)」でも、「Responsible Research and Innovation (RRI。責任ある研究・イノベーション)」が掲げられています。

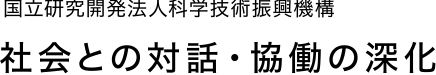

2.科学コミュニケーションに弾みをつけた科学技術基本計画

日本国内では、政府が1995(H7)年に「科学技術基本法」を制定し、「科学技術基本計画」を策定して科学技術の振興を図り、そのなかで科学と社会の関係にも重きが置かれてきました。「科学技術基本計画」第1期(1996〜2000/H8〜12年度)では、「学習の振興及び理解の増進と関心の喚起」が目指され、第2期(2001〜05/H13〜17年度)では、「社会のための科学技術、社会の中の科学技術」という観点で科学技術と社会の双方向のコミュニケーションが重視されました。また、第3期(2006〜10/H18〜22年度)では、「社会・国民に支持され、成果を還元する科学技術」を基本姿勢とし、科学技術コミュニケーターの必要性が特記され、さらに、東日本大震災(2011/H23年3月11日)の年に策定された第4期(2011〜15/H23〜27年度)では、震災の経験をもとに「社会とともに創り進める政策の展開」が掲げられ、政策過程への国民参画の促進が明示されました。

こうした20年以上にわたる動きが研究機関や大学などを刺激し、科学コミュニケーション推進のための数々の試みが行われました。科学技術振興機構(以下、JST)では、1996(H8)年より科学コミュニケーションに関わるボランティアの支援を始め、この支援活動は全国の機関や地域に向けたものへと拡大しました(支援情報)。また、JSTは2001(H13)年、先端科学と社会をつなぐ場として「日本科学未来館」を設立しました。

3.街へ、地域へ、"科学と社会との対"の広がり

市民と科学者が共に議論する科学コミュニケーションの試みは、街や地域でも実践されるようになりました。1998(H10)年に遺伝子組み換え技術に関する「コンセンサス会議」が行われ、その後も、原子力に関する対話フォーラム(2002/H14年〜※7)や、生命科学に関するELSI(倫理的・法的・社会体問題)を重視した「ゲノムひろば」(同年)が開催されました。

2004(H16)年、日本学術会議は第19期声明で「社会との対話に向けて」を掲げ、自らが「科学に対する社会の共感と信頼を醸成するために、あらゆる行動を行う」ことを宣言しました。

声明「社会との対話に向けて」

日本学術会議、2004 年 4月 20日

我々日本学術会議は、科学者と社会が互いに共感と信頼をもって協同することなくして、いかなる科学研究も生命感の漲る世界を持続させることができないことを認識する。さらに、我々は、科学研究は、社会が享受すべき成果をもたらす反面、社会に対する弊害を引き起こす恐れがあるという正負両面があることを、科学者も社会も明確に理解すべきであると認識する。

このような認識に立ち、我々は、科学者が社会と対話をすること、特に人類の将来を担う子どもたちとの対話を通して子どもたちの科学への夢を育てることが重要であると考える。

我々日本学術会議は、これから科学者と社会がしっかりと手をつないでいくことを推進する。まず、日本学術会議は、子どもたちをはじめとするあらゆる人々と科学について語り合うように、全ての科学者に呼び掛ける。また、日本学術会議は自ら、科学に対する社会の共感と信頼を醸成するために、あらゆる可能な行動を行う。

日本学術会議はその活動の一つとして、2005(H17)年から3年をかけて「科学技術の智」プロジェクトを推進。150名の科学者、教育者、技術者、行政者などが参加し、国民が身につけるべき科学技術の素養を言語化した全8冊の報告書(→電子書籍版「科学技術の智」報告書)をまとめました。また、2006(H18)年4月には、文部科学省が行う「科学技術週間」において、一般市民と研究者をつなぐ新しいコミュニケーションの手法として「サイエンスカフェ」を打ち出し、全国21カ所で展開しました。日本学術会議はその後もサイエンスカフェを率先して行い、やがてその影響は広がり、今では、地域の人びとが自発的に行うサイエンスカフェが日本各地で毎週のように企画されています(「サイエンスポータル」イベント)。

また同じ2006(H18)年、JSTが「サイエンスアゴラ」の第1回を開催。日本科学未来館をはじめとするお台場を中心に、科学技術に関わる多様な分野からセクターや年代、国籍を超えた人びとが集い、対話やイベントを通して交流する場が生まれました※8。

4.科学と社会をつなぐ人材の養成と協働の実証的硏究

2005(H17)年、政府が拠出した科学技術振興調整費の力を借りて、北海道大学、東京大学、早稲田大学で、科学コミュニケーションに関わる人材を養成するプログラムが開始されました。北大では、学外者でも受講できる「科学技術コミュニケーター養成プログラム(CoSTEP) 」を開設し、東大は、大学院生を対象にした総合文化研究科の「科学技術インタープリター養成プログラム」を、早大は、大学院修士課程を対象にした政治学研究科の「科学技術ジャーナリスト養成プログラムMAJESTy」を創設しました。また、同年、大阪大学もコミュニケーションデザイン・センターを発足し、科学コミュニケーション研究や人材育成の環境が生まれました。さらに2005(H17)年、熊本大学等で「サイエンスショップ」の取り組みが始まりました。サイエンスショップは、専門的知識をもつ大学等の機関が、周辺地域の要請に応え、必要な情報の提供や調査、研究の支援を行うもので、2007(H19)年には大阪大学でも開始され、その後、複数の大学へと広がりました※9,10,11,12。

2007〜12(H19〜24)年度、JST社会技術研究開発センター(RISTEX)では、「科学技術と人間」(領域総括:村上 陽一郎・東京大学名誉教授、国際基督教大学名誉教授)をテーマとする研究開発に取り組みました。医療、ジャーナリズム、法、地球環境、農業、食、先端科学など、私たちの社会に大きく関わる多様な領域にわたり、具体的な課題を解決するための"協働"のあり方が、多くのプログラムで実証的に研究されました※13。

2011(H23)年度、大阪大学・京都大学では、文部科学省の「政策のための科学」推進事業の一環で、科学技術への公共的関与(public engagement)に関する活動と教育(STiPS:公共圏における科学技術・教育研究拠点)を開始しました。専門分野の枠組みを超え、市民を含む多様な人びとや組織が直接・間接に議論し、熟慮の結果を共有するプロセスを尊重する研究・教育が実施され、科学と政策・社会をつなぐ人材の育成が始められました※14。

このような人材の養成や、社会課題解決のための協働の取り組みは現在でも続けられ、成果が蓄積されています。

5.東日本大震災が投じた課題と共に創る未来

対話活動が活発化して社会に浸透していくなか、2011(H23)年3月11日に東日本大震災(以下、震災)が発生し、科学コミュニケーションのあり方が問われる事態が生じました。福島第一原子力発電所の事故に際しては、事故発生当初に適時・的確な情報の提供が進まず、またその後の風評被害では、農作物や水産物等の安全性について根拠に基づく正しい情報が消費者に伝わらないなどの問題が生じました※15。背景にある課題は多角的で単純には解釈できませんが、科学技術はまだ決して私たちの社会に近い存在にはなっていないことが改めて明らかになりました。一方で、リスクへの関心が高まり、「エネルギー・環境の選択肢に関する国民的議論」(2012/H24年。参考:「話そう"エネルギー環境と未来"」)など、科学技術の今後を多くの人たちと共に考える取り組みが行われました。

震災は多くの問いを投げかけました。例えば、専門領域に閉じたこれまでの研究界のあり方を振り返り、リーダー人材には、総合的判断を社会に発信するコミュニケーション能力が必要であるとの指摘も出されました※16。また、日ごろから個々の科学技術についての知識を得るだけでなく、そもそも科学技術とはどういうものなのか、科学技術の限界はどこなのかを専門家と社会の間、さらに、異分野の専門家との間で共有する必要があるとの見解も出されました※17。

2016(H28)年から始まった第5期科学技術基本計画(〜2020/H32年)では、社会の多様なステークホルダーとの対話と協働を進める"共創的"科学技術イノベーションの推進が掲げられています(参考:内閣府「第5期科学技術基本計画」)。科学技術は現代社会に深く浸透し、地球規模で顕在化する科学と社会の課題は複雑に絡み合い、解決の糸口を探ることは容易ではありません。私たちがどのような社会を子孫に残していきたいのかを共に考え、共に歩んでいくためには何が必要なのか。新たな段階に入った科学コミュニケーションにも、共創が求められています。

参考文献:

- ※1科学技術リテラシーに関する課題研究 報告書,JST 科学コミュニケーションセンター, 2014(H26)年pdf (8MB)

- ※2トランス・サイエンスの時代 科学技術と社会をつなぐ,小林傳司,2007(H19)年

- ※3中間報告書 科学技術イノベーション政策の俯瞰〜科学技術基本法の制定から現在まで〜, JST研究開発戦略センター,2015(H27)年2月

- ※4科学コミュニケーション案内, JST 科学コミュニケーションセンター, 2014(H26)年pdf (53MB)

- ※5DECLARATION ON SCIENCE, World conference of Science. (1999/H11年7月1日) ,UNESCO

- ※6文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会(第37回)(2010/H22年10月18日)配付資料. (平成22年11月). 参考資料2 科学と科学的知識の利用に関する世界宣言(1999/H11年7月1日採択),文部科学省

- ※7原子力問題に関する新しい対話方式の可能性, 八木 絵香・北村 正晴, 科学技術コミュニケーション = Journal of Science Communication, 3: 16-29,2008)

- ※8サイエンスアゴラ, JST

- ※9熊本大学LINK(Local Initiative Network Kumamoto)構想. 熊本大学 政策創造研究教育センター

- ※10阪大サイエンスショップからの提案 : 科学技術の新しい「楽しみ方」と公共性, 平川秀幸 Communication-Design. 3 P.86-P.98, 2010(H22)年3月

- ※11研究開発プロジェクト「市民と専門家の熟議と協働のための手法とインタフェイス組織の開発」(2007/H19年度〜2010/H22年度), 研究代表者 平川秀幸, JST社会技術研究開発センター

- ※12「大学の地域社会貢献としてのサイエンスショップの研究」,文部科学省科学技術政策研究所, 2012(H24)年5月

- ※13研究開発領域「科学技術と人間」(2007/H19年度〜2012/H24年度), 領域総括 村上陽一郎, JST社会技術研究開発センター

- ※14科学技術イノベーション政策における「政策のための科学」推進事業, 文部科学省

- ※15平成23年度版科学技術白書, 文部科学省, 2011(H23)年

- ※163.11を忘れない:原発パニックを鎮めた英国科学者, 中央公論, 小出重幸, 2015(H27)年4月号,129(4), 166-171.

- ※17サイエンスコミュニケーションVol.1 No.1, 日本サイエンスコミュニケーション協会, 2012(H24)年10月31日

- ※18社会と科学技術イノベーションとの関係深化に関わる推進方策〜共創的科学技術イノベーションに向けて〜, 文部科学省 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 安全・安心科学技術及び社会連携委員会, 2015(H27)年06月16日

- ※19第5期科学技術基本計画(2016/H28〜2020/H32年度), 2016(H28)年1月22日閣議決定

- ※20研究者のための科学コミュニケーションStarter's Kit, JST 社会技術研究開発事業「基礎科学に対する市民的パトロネージの形成」代表:戸田山和久, 005(H17)年〜2008(H20年)