理化学研究所(理研) 統合生命医科学研究センター 組織動態研究チームの岡田 峰陽 チームリーダー、北野 正寛 客員研究員と、和歌山県立医科大学 医学部 先端医学研究所 生体調節機構研究部の改正 恒康 教授らの共同研究グループは、がんや細胞内病原体に対する免疫に重要な樹状細胞注1)の働きを、生体内で可視化するイメージング解析技術の開発に成功しました。

体内に侵入した病原体や接種されたワクチンは、免疫細胞の一種である「樹状細胞」によって認識され、その樹状細胞がT細胞を活性化することで、体を守る獲得免疫が働きます。樹状細胞には多くの種類が存在し、病原体やワクチンの種類に応じて異なった役割を果たします。がん細胞や細胞内に潜んだ病原体に対する免疫応答には、それらに由来する抗原をMHC(主要組織適合性複合体)クラスI注2)の上に提示(交差提示注3))して、CD8陽性T細胞注4)を活性化し、キラーT細胞注5)へと分化させる能力の高いタイプの樹状細胞が重要であることが知られています。しかし、このタイプの樹状細胞には、リンパ節などのリンパ組織注6)に常在している樹状細胞と、皮膚などのさまざまな組織に存在し、リンパ節へ移動してくる樹状細胞の2種類の樹状細胞が含まれています。これら2種類の樹状細胞は、病原体やワクチンの種類、さらに感染部位や接種方法によって役割が異なると考えられていますが、その詳細は明らかにされていませんでした。その解明には、2種類の樹状細胞を識別しながら同時に生体内で可視化し、その振舞いを比較することが重要ですが、これまで技術的に不可能でした。

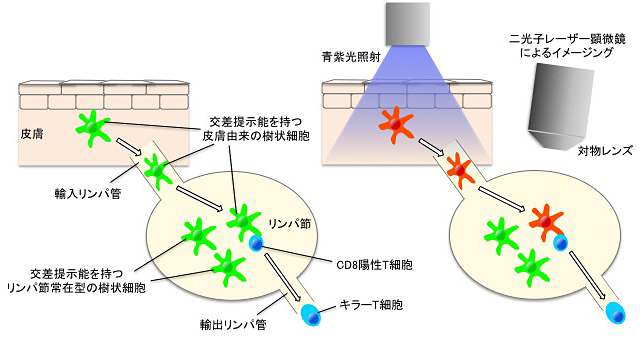

共同研究グループは、これら2種類の樹状細胞だけが、光変換蛍光タンパク質KikGR注7)を発現するマウスを作成しました。このマウスの皮膚に青紫色の光を照射すると、2種類の樹状細胞のうち、皮膚にいる樹状細胞が発する蛍光だけを緑から赤に変化させることができました。これにより、皮膚からリンパ節へと移動してきた交差提示能を持つ樹状細胞を、可視化して追跡できるようになりました。さらに二光子レーザー顕微鏡注8)という特殊な顕微鏡を用い、生きたマウスで、リンパ節に常在する樹状細胞と皮膚から来た樹状細胞とを、赤と緑の蛍光により同時に可視化し、それぞれのCD8陽性T細胞との相互作用を解析できるようになりました。

今回開発された技術を用いて、さまざまな種類のワクチンや感染に対する免疫応答を解析し最適な樹状細胞を特定することが可能となります。今後、感染症やがんの種類に応じて最適な樹状細胞を効率的に活性化するワクチンの設計・開発に役立つと考えられます。

本研究は、科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業の一環として行われました。成果は、米国の科学雑誌『Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America』オンライン版に1月11日の週に掲載されます。

<研究の背景>

体内に侵入した病原体や接種されたワクチンは、免疫細胞の一種である樹状細胞によって認識され、その樹状細胞がT細胞を活性化することで、体を守る獲得免疫が働きます。樹状細胞には多くの種類があり、病原体やワクチンの種類に応じて異なった役割を果たします。

ウイルスやある種の細菌は、体内のさまざまな細胞の中に寄生しますが、このような細胞内病原体やがんに対する免疫には、キラーT細胞による攻撃が重要です。キラーT細胞は、CD8陽性T細胞が樹状細胞により活性化されることで形成されます。CD8陽性T細胞を活性化する能力の高い樹状細胞は、病原体やがん細胞由来の抗原をMHCクラスIの上に提示(交差提示)することのできる樹状細胞であり、このタイプの樹状細胞には2種類あることが知られています。1つはリンパ節、パイエル板、脾臓などのリンパ組織に常在していますが、もう1つは皮膚、腸、肺などさまざまな組織に存在し、そこからリンパ組織へと移動してきます。2種類の樹状細胞それぞれの役割やその連携は、病原体やワクチンの種類や感染部位、接種方法などによって異なると考えられていますが、その詳細は分かっていません。

二光子レーザー顕微鏡と呼ばれる特殊な顕微鏡を用いて、免疫細胞の振舞いを生体内で可視化するイメージング解析技術は、今世紀に入って急速に発展してきました。この技術により、樹状細胞が組織内のどこで病原体やワクチンを認識し、どのようにT細胞との相互作用を行うのかが盛んに研究されていました。理研・岡田 峰陽 チームリーダーらも、早くからこの技術を用いて免疫細胞の組織内動態の研究を行ってきました。一方、多くの樹状細胞のうち、いくつかのタイプの樹状細胞については、それらを特異的に可視化できるマウスも作成されていました。特に2013年に、和歌山県立医科大学・改正 恒康 教授(研究当時:大阪大学 免疫学フロンティア研究センター 岸本基金寄付研究部門)らは、交差提示能を持つ2種類の樹状細胞が選択的に発現するXcr1注9)という遺伝子を利用して、これらの樹状細胞を可視化できるマウスを発表していました。しかし、2種類の樹状細胞をまとめて可視化できるようにはなったものの、区別して可視化することは世界中のどの研究グループもできていませんでした。そこで、共同研究グループは、2種類の樹状細胞を区別して同時に可視化し、その働きを比較するイメージング解析技術を確立することを目指しました。

<研究手法と成果>

共同研究グループは、2種類の樹状細胞だけが特定の波長の光を当てることで蛍光色が変化する光変換蛍光タンパク質KikGRを発現するマウスを作成しました。このマウスの体内に存在する2種類の樹状細胞は、もともとすべて緑色の蛍光を発します。このマウスの皮膚に青紫色の光を照射すると、皮膚にいる交差提示能を持つ樹状細胞だけが、赤色の蛍光を発するようになりました。そして赤色蛍光を発するようになった皮膚の樹状細胞が、時間とともにリンパ節へと移動してくる様子が観察できました。これにより、これらの樹状細胞がリンパ節に移動してきた後、マウスにおいては約3日間のうちにリンパ節内の一番深い部分まで移動することや、リンパ節内で約1週間生存することなどが分かりました。

共同研究グループは次に、皮膚に青紫光照射をしたマウスに、抗原とアジュバント注10)を皮膚内投与しました。そして、二光子レーザー顕微鏡を用いて、このマウスのリンパ節中の2種類の樹状細胞と抗原特異的なCD8陽性T細胞の相互作用を、生体内観察して比較しました。その結果、今回の実験で用いた可溶性タンパク質抗原と二本鎖RNAアジュバントでは、投与時に皮膚にいた樹状細胞が抗原特異的なCD8陽性T細胞と、リンパ節内で最も顕著に相互作用をしており、これらの樹状細胞が免疫応答に主要な役割を果たしていることが示唆されました。

このように、共同研究グループは今回の研究で、キラーT細胞の分化に重要な2種類の樹状細胞を、初めて生体内で区別すると同時にイメージング解析する技術の確立に成功しました。

<今後の期待>

今回開発されたイメージング解析技術可視化技術を用いて、さまざまな種類のワクチンや感染に対する免疫応答を解析することで、効果の強いワクチンが、どの種類の樹状細胞とCD8陽性T細胞の相互作用を最も強く誘導しているかを知ることができるようになります。得られた知見を蓄積することにより、感染症の種類に応じて、最適の種類の樹状細胞をターゲットとする新しいワクチン設計・開発の道が開かれることが期待されます。こうした戦略は、感染症に対するワクチンだけでなく、さまざまな腫瘍に対するがん免疫応答を誘導するワクチンの設計・開発にも応用できると考えられます。

<参考図>

図1 光変換蛍光タンパク質を用いた樹状細胞のイメージング法

皮下リンパ節の交差提示をする樹状細胞には、リンパ節に常在するものと皮膚から移動してくるものの2種類がある。これら2種類の樹状細胞は非常に似ており、従来のイメージング法では見分けることができなかった。これら2種類だけが光変換蛍光タンパク質KikGRを発現するマウスを用いると、皮膚の青紫光照射により、皮膚から移動してくるものの蛍光だけを緑から赤に変えることができる。二光子レーザー顕微鏡を用いて皮下リンパ節をイメージングすることにより、キラーT細胞の形成を誘導するために、どちらの樹状細胞がCD8陽性樹状細胞と相互作用しているかを見分けることが可能になる。

<用語解説>

- 注1) 樹状細胞

- ラルフ・スタインマン(Ralph Steinman)博士(故人)が発見した免疫細胞で、T細胞に抗原提示を行う。獲得免疫応答に重要であり、役割の異なる複数のタイプが存在する。スタインマン博士はこの発見の功績により2011年にノーベル医学生理学賞を受賞している。

- 注2) MHC(主要組織適合性複合体)クラスI

- ほとんどの細胞の表面に存在するタンパク質複合体で、普段は自分自身の抗原を提示し、キラーT細胞の攻撃を免れるための目印として働く。細胞が病原体に感染すると、MHCクラスIの上に病原体由来の抗原を乗せて細胞表面に提示し、キラーT細胞はこれを目印にして感染した細胞を殺傷する。樹状細胞は他の感染細胞と異なり、MHCクラスIに乗せた病原体由来の抗原だけでなく、T細胞の活性化を強く促す補助刺激分子も表面に持っているため、抗原特異的なCD8陽性T細胞を活性化し、キラーT細胞へと分化させる能力を持つ。樹状細胞には、病原体に感染しなくても、病原体由来の抗原を取り込んでMHCクラスIの上に交差提示できるタイプの樹状細胞が存在する。本研究では、このタイプの樹状細胞に焦点を当てている。

- 注3) 交差提示

- ほとんどの細胞は、MHCクラスI上には自分自身由来の抗原しか提示できない(感染した場合は病原体由来の抗原も自己の抗原のように提示される)。一部の樹状細胞だけが、細胞外の異物を取り込んで、その抗原をMHCクラスI上に提示できる。これを交差提示と呼ぶ。交差提示により樹状細胞は抗原特異的なCD8陽性T細胞を活性化できる。

- 注4) CD8陽性T細胞

- 獲得免疫系において抗原特異的な免疫応答を行うT細胞の一種。活性化するとキラーT細胞へと分化する。表面にCD8と呼ばれる分子を発現しており、CD8はT細胞受容体とMHCクラスIとの相互作用を補助する。

- 注5) キラーT細胞

- MHCクラスIに提示された特異抗原を自身の持つT細胞受容体で認識して、提示する細胞に接合し殺傷する能力を持つT細胞。ほとんどはCD8陽性T細胞が活性化し分化したものである。

- 注6) リンパ組織

- T細胞やB細胞などのリンパ球が集まる組織。骨髄や胸腺などは、リンパ球の初期分化やB細胞、T細胞の形成などが起こる場所で、一次リンパ組織と呼ばれるのに対し、リンパ節、パイエル板、脾臓などは、T細胞やB細胞が外来抗原と出合い免疫応答を開始する場所であり、二次リンパ組織と呼ばれる。二次リンパ組織の多くは、他の組織とリンパ管でつながっており、例えば皮下にあるリンパ節には皮膚からこのリンパ管を通って樹状細胞や抗原がやってくる。

- 注7) 光変換蛍光タンパク質KikGR

- クラゲのGFP(緑色蛍光タンパク質)に代表されるように、蛍光を発するタンパク質を蛍光タンパク質と呼ぶ。その中でも、特定の波長の強い光が当たることによって、蛍光の色が変わるものが光変換蛍光タンパク質と呼ぶ。KikGRはサンゴの蛍光タンパク質の変異体で、理研の宮脇 敦史 博士のグループにより開発された光変換蛍光タンパク質で、紫外光や青紫光を照射すると、発する蛍光が緑色から赤色に変化する。紫外光の照射は細胞を傷害するため、今回の研究では青紫光を用いている。

- 注8) 二光子レーザー顕微鏡

- 超短パルスレーザーを用いることで、通常よりも長い波長の光で蛍光タンパク質などを励起できる。また対物レンズの焦点付近においてのみ励起するため、通常のレーザー顕微鏡に比べて効率的に蛍光シグナルを検知できる。これらの特徴により、生体へのダメージを軽減しながら、組織の比較的深部を長時間観察できる。

- 注9) Xcr1

- ケモカインと呼ばれる細胞移動を誘導するタンパク質の受容体の1つをコードする遺伝子。交差提示を行う樹状細胞に選択的に発現している。

- 注10) アジュバント

- 強い免疫応答を引き起こさせるために、抗原とともに投与される物質。樹状細胞などの抗原提示細胞を活性化する働きがある。多くの種類があり、微生物由来の物質が使われることも多い。今回の実験で使用したアジュバントは、ウイルスの二本鎖RNAを模倣した物質。

<論文情報>

| タイトル |

“Imaging of the cross-presenting dendritic cell subsets in the skin-draining lymph node” |

| 著者 |

Masahiro Kitano, Chihiro Yamazaki, Akiko Takumi, Takashi Ikeno, Hiroaki Hemmi, Noriko Takahashi, Kanako Shimizu, Scott E. Fraser, Katsuaki Hoshino, Tsuneyasu Kaisho, Takaharu Okada |

| 掲載誌 |

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America |

| doi |

10.1073/pnas.1513607113 |

<お問い合わせ先>

<研究に関すること>

理化学研究所 統合生命医科学研究センター 組織動態研究チーム

チームリーダー 岡田 峰陽(オカダ タカハル)

客員研究員 北野 正寛(キタノ マサヒロ)

Tel:045-503-7026(岡田) Fax:045-503-7018

E-mail: (岡田)

(岡田)

和歌山県立医科大学 医学部 先端医学研究所

教授 改正 恒康(カイショウ ツネヤス)

Tel:073-441-0606 Fax:073-445-5585

E-mail:

<JST事業に関すること>

科学技術振興機構 戦略研究推進部

川口 哲(カワグチ テツ)

Tel:03-3512-3525 Fax:03-3222-2064

E-mail:

<報道担当>

理化学研究所 広報室 報道担当

Tel:048-467-9272 Fax:048-462-4715

E-mail:

科学技術振興機構 広報課

Tel:03-5214-8404 Fax:03-5214-8432

E-mail:

和歌山県立医科大学 総務課

Tel:073-441-0710 Fax:073-441-0713

E-mail: