原子力システム研究開発事業及び原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ 成果報告会資料集

広域連携ホットラボ利用によるアクチノイド研究

(研究代表者)湊 和生 原子力基礎工学研究部門

(再委託先)国立大学法人東北大学、国立大学法人京都大学、

国立大学法人新潟大学、国立大学法人東京大学

(研究開発期間)平成20年度〜22年度

1.研究開発の背景とねらい

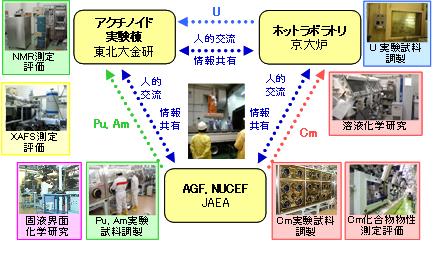

図1 ホットラボ施設の連携によるアクチノイド研究

本事業では、超ウラン元素を含むアクチノイドを広範に取り扱うことができる基礎・基盤研究のための複数のホットラボ施設の広域連携のもとに、核燃料、再処理、地層処分に係る基礎・基盤的な研究として、アクチノイドの(1)固体物性に関する研究、(2)溶液化学に関する研究、及び(3)固液界面に関する研究を実施している。革新的原子力技術の持続的な発展を維持するため、様々なブレークスルーを目指しての大学や研究機関における基礎的、基盤的研究を継続的に取り組むことが重要であるからである。これらの研究を効率的、効果的に実施するために、知的連携が図られるように研究活動の相互乗り入れや実験試料の相互移動など、研究ネットワークの整備にも留意している。これにより、単独の施設では成し得ない新たな研究領域へ展開している。

広域連携ホットラボ施設の特長を生かし、取り扱いの難しい超ウラン元素(Np、Pu、Am、Cm)を用いた実験を行うとともに、最先端のナノ解析手法の一つである核磁気共鳴(NMR)測定や先端的な分光学的実験手法である放射光XAFS(X線吸収微細構造)測定を適用するなどして、アクチノイド化合物の物性・電子構造、電解質溶液中のアクチノイドイオンや錯体の化学挙動、処分リスク最適化のための超ウラン元素化学の基礎的知見の蓄積を図り、革新的原子力技術の持続的な発展に貢献することを目指している[1]。本事業の全体像を図1に示す。

2.研究開発成果

(1)アクチノイドの固体物性に関する研究

アクチノイド化合物のNMR測定、Am化合物のXAFS測定、及びCm化合物の物性測定評価を実施している。アクチノイド化合物の電子論的理解が進めば経験パラメータを用いない物性予測の精度を高めることができ、核燃料、核燃料サイクル関連技術の効率的開発が可能となる。また、超ウラン元素化合物の物性は、新型燃料の設計や挙動評価の基礎データとなる。

アクチノイド化合物のNMR測定では、核燃料の物性と関連づけるために、高温でNMRの測定ができる装置の開発を進めている。アクチノイド酸化物の模擬物質として、酸素同位体17Oで置換した希土類酸化物CeO2-x試料を調製し、それを用いて17O-NMRスペクトルを測定することにより装置の性能を確認評価しているところであり、今年度に完成させる。また、電子物性解明を目指して、現有の低温NMR測定装置を用いて (Pu1-xAmx)O2 (x=0.09)の17O-NMR を測定した[2]。スペクトルの線幅は純粋なPuO2 に比べてかなり広がっていた。これはAm が導入されたことで、結晶格子に乱雑さが加わり、酸素の周りの電子状態に分布が生じていることを示している。PuO2 にAmO2 を固溶した影響を高感度に検出できることがわかった。

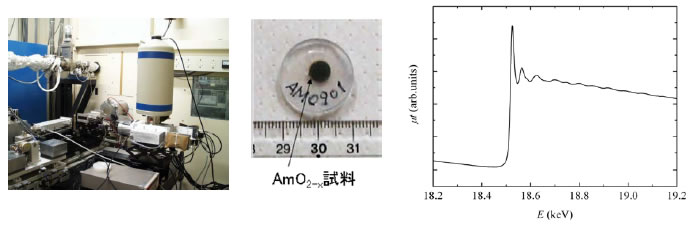

Am化合物のXAFS測定では、不定比組成のAm酸化物(AmO2-x)を調製し、高エネルギー加速器研究機構の放射光ビームラインにおいて、AmのL3吸収端(約18.5 keV)でXAFS測定を行い、局所構造などに関する基礎データを取得した(図2参照)。AmO2-xのXAFSスペクトルは、これまでに得られているAmO2のXAFSスペクトルと大きな違いは見られなかったが、今後、より詳しいデータ解析が課題である。

図2 AmO2-x の放射光XAFS測定(左から、XAFS測定ビームライン、AmO2-x 試料、測定結果)

Cm化合物の物性測定評価では、Cm-Pu混合酸化物原料からイオン交換法によるCm分離回収を行い、それを原料としてCm窒化物を合成し、格子定数、熱膨張率、高温相状態などの物性を測定した[3]。ここで用いた出発物質は、約40年前に製造された244Cm酸化物であるが、244Cm(半減期は約18年)の240Puへの崩壊によりCmの割合が20%程度になっていたので、Cm分離回収が必要であった。CmNの室温での格子定数を精密に定めるために、自己照射損傷による格子定数の経時変化を測定し、未損傷状態での格子定数を評価した。次に、高温X線回折法により、1100 ℃ までの格子定数の温度依存性を測定し、結晶格子の線熱膨張を温度の関数として定めた。CmNの線熱膨張は、UN及びNpN より大きく、PuN及びAmN よりも小さいことがわかった。また、室温から1100 ℃ の範囲において、Cm窒化物はNaCl型面心立方晶であり、相変態がないことを確認した。

(2)アクチノイドの溶液化学に関する研究

電解質溶液中のAm、Cm イオンの化学挙動、電解質溶液中のTh イオンの化学挙動、電解質溶液中のU の化学挙動、及び電解質溶液中のアクチノイドイオンの分子動力学研究を実施している。革新的核燃料サイクル技術の実現のためには再処理技術の基礎である化学分離において、各種液体中におけるアクチノイド元素に関する化学的諸特性や挙動を解明することが重要である。

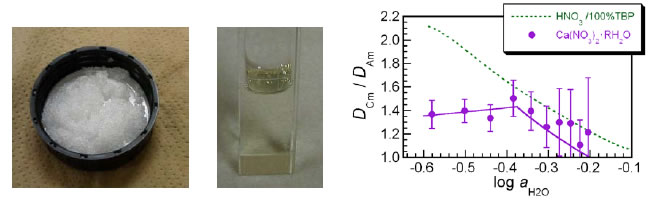

電解質溶液中のAm、Cm イオンの化学挙動では、水和物溶融体中のCmイオン及びAmイオンの挙動を二相分配実験によって研究した[4,5]。Cm及びAmを含有するCa(NO3)2・RH2O(Rは水和数)溶液とTBPを溶解したドデカン溶液を用いて溶媒抽出実験を行った。両相のγ線強度比から、分配比を求めた。水和物溶融体の含水量が減るにつれて、Cm及びAmの分配比が著しく改善されることがわかった。また、Am同様、Cmの分配比も水和物溶融体の水和数R=5付近で、分配比の水の活量依存性が変化することがわかった。CmのAmに対する分離係数は低含水領域で1.4程度となることがわかった(図3参照)。

図3 硝酸カルシウム水和物溶融体中のCmイオン及びAmイオンの挙動

(左から、硝酸カルシウム水和物、 硝酸カルシウム水和物溶融体、Amに対するCmの分離係数)

電解質溶液中のTh イオンの化学挙動では、ThCl4を塩化カルシウム水和物に溶解した試料、ThCl4を塩化リチウムの濃厚溶液に溶解した試料、及びTh(IV)の過塩素酸溶液を調製し、放射光XAFS測定を行った[6]。光電子の運動量kの3乗の重みをかけた各種溶液中でのTh4+のXAFSスペクトルにおいて、6 Å-1以上になるとそれぞれのスペクトルにおいて試料間に差があることがわかった。得られたスペクトルを解析することにより、Thの配位環境を評価したところ、Th4+ に 9.6 個の水分子が 2.41 Å の距離で配位していることがわかった。

電解質溶液中のU の化学挙動では、ウランが溶存する塩化カルシウム水和物溶融体について17O-NMR測定を行った。17Oに関するNMRスペクトルを検出することができたが、17Oのケミカルシフトは観測されなかった。235UのNMRシグナルは検出限界未満であった。今後、濃縮ウランを用いることにより、235U-NMRの測定を検討する。

電解質溶液中のアクチノイドイオンの分子動力学研究では、アクチノイドイオンを含む水和物溶融体系の相互作用関数の構築・評価を実施している。UO2イオンを含む水和物溶融体の分子動力学解析を行い、UO2Cl2の10 mol% 水溶液では、UO2イオンの赤道面に塩化物イオンを2個と水分子を3個含む5配位構造を形成していることがわかった。溶融CsCl-UO2Cl2系では、塩化物イオンに関する4配位構造が確認された。

(3)アクチノイドの固液界面に関する研究

処分リスク定量化のための地下環境TRU化学の研究を実施している。高速炉・プルトニウム利用を含む次世代核燃料サイクルにおいては、放射性廃棄物処分などの環境リスクへの対応についてもサイクル全体を見渡して最適化された設計が不可欠である。

地下深部を想定した還元性環境下として、不活性ガス(アルゴン)雰囲気制御グローブボックス内で、pH等の化学条件を系統的に変化させながら、鉱物のマグネタイト(Fe3O4)へのNp(V)の吸着試験および脱離試験を実施した(図4参照)。Np(V)は、マグネタイトに対して数時間程度で吸着することがわかった。脱離試験の結果、固液比の大きい条件では、Npの脱離は確認できなかった。固液比の小さい条件では、Npの脱離が確認され、酸化還元電位の低下に伴い再び液相のNp濃度が低下した。これはNpのマグネタイトへの再吸着が起こったためと考えられる。以上より、マグネタイト表面に吸着したNpは、液相の酸化還元条件の変化によって脱離挙動が異なることが示唆された。

図4 Npのマグネタイトへの吸着率(左)とマグネタイトからの脱離率(右)の時間依存性

3.今後の展望

22年度が本事業の最終年度であり、各研究項目においては、それぞれの課題解決に向けて、着実に研究を進展させている。

本事業において、研究活動の相互乗り入れ、実験試料の相互移動、固体と溶液の研究者の交流などが実現し、研究ネットワークの構築が進んできた。それぞれのホットラボ施設の特長を生かした研究や他のホットラボ施設の有用な実験装置を用いた研究などが行われており、単独の施設では成し得ない新たな研究領域へ展開することができ、それぞれのホットラボ施設が活性化してきた。このような取り組みは、今後とも継続していきたいと考えている。

4.参考文献

[1] K. Minato, et al., Basic actinide chemistry and physics research in close cooperation with hot laboratories: ACTILAB, Mater. Sci. Eng. 9, 012018 (2010).

[2] Y. Tokunaga, et al., 17O NMR study in (Pu0.91Am0.09)O2, J. Nucl. Mater. 396, 107-111 (2010).

[3] K. Minato, et al., Basic actinide chemistry and physics research in the framework of a program ACTILAB, NuMat 2010, Karlsruhe, Germany, Oct. 4-7, 2010.

[4] G. Okude, et al., Unique extraction behavior of americium and curium in a system of TBP and calcium nitrate hydrate melt, Mater. Sci. Eng. 9, 012067 (2010).

[5] T. Fujii, et al., Coordination characteristics of trivalent lanthanides and actinides in molten hydrate salts of Ca(NO3)2 and CaCl2, J. Radioanaly. Nucl. Chem. accepted (2010).

[6] A. Uehara, et al., EXAFS analysis of uranium(IV) and thorium(IV) complexes in CaCl2 hydrate melts, Radiochimica Acta, accepted (2010).